DAS TOR ZUM MOND

HIER HÄTTE GERADE EIN NEUER PINK-FLOYD-SONG entstehen können, wenn die Band noch mehr wäre als eine Erinnerung oder eine wenig herzliche Geschäftsverbindung. David Gilmour sitzt auf einem Equipment-Koffer im Kontrollraum seines opulenten Studios in einem Hausboot außerhalb Londons. Auf einer alten zwölfsaitigen Martin zupft er eine absteigende Akkordfolge, zu der er eine wortlos sehnsüchtige Melodie summt. „Nur etwas, was mir gerade beim Spielen einfällt“, sagt er, ohne die Musik zu unterbrechen. Im Fenster hinter ihm kräuselt sich die Themse.“Vor ein paar Jahren“, ergänzt er mit trockenem, britisch-vornehmem Akzent und solidem chronologischen Understatement, saß ich genau so im Regieraum Nummer drei der Abbey Road Studios – und das war das Ergebnis.“ Er spielt das hart angeschlagene Intro von „Wish You Were Here“.“Das habe ich 1975 auf dieser Gitarre geschrieben und gespielt – es lohnt sich also genau hinzuhören, falls was dabei rauskommt.“

„Wish You Were Here“ ist eine Ausnahme im Pink-Floyd-Katalog: eine von niemandem bestrittene gleichwertige Zusammenarbeit von Gilmour und Roger Waters – dem Bassisten, Texter und kreativen Motor während ihrer erfolgreichsten Zeit. „Roger meinte:,Ich habe eine Idee dafür'“, erinnert sich Gilmour, „und dann haben wir zusammen den Refrain und die Strophen geschrieben -der Text stammt von ihm.“

Gilmour und Waters teilen sich zwar – neben ein paar anderen Songs -mit „Comfortably Numb“ auch die Credits für einen weiteren Floyd-Klassiker, aber sie haben nie als dauerhaftes Songwriterteam wie Lennon/McCartney gearbeitet. Waters hat dem amerikanischen ROLLING STONE schon 1987 nach seinem eher bitteren Abschied von Pink Floyd erklärt:“Wir hatten nie diese übliche Banddynamik, wo man weiß, wie wer wann was gemacht hat, und ob es gut oder schlecht war.“ Nach all den Jahren scheinen die Spannungen und Uneinigkeiten in der Band noch immer greifbar.

Immerhin kommunizierten die Bandmitglieder in den vergangenen Jahren so zivilisiert, dass Gilmour, Waters und das dritte überlebende Originalmitglied, der Schlagzeuger Nick Mason, sich 2011 über ein womöglich letztes gemeinsames Projekt verständigen konnten: eine archivarisch gründliche Wiederveröffentlichung des gesamten Floyd-Backkatalogs. Eines der drei Alben, die vor zwei Jahren als Deluxe-Set mit verschollenen Outtakes, Konzertaufnahmen und Begleitvideo erschienen, war ihr 40 Millionen Mal verkauftes Meisterstück „The Dark Side Of The Moon“, das im März vor 40 Jahren veröffentlicht wurde.

Bei dem Mega-Benefiz-Event „Live 8“ spielten Pink Floyd 2005 zum letzten Mal in kompletter Besetzung auf. Damals lebte auch Richard Wright noch, der 2008 im Alter von 65 Jahren einer Krebserkrankung erlag. Bei einem Tribute für den 2006 verstorbenen Bandgründer Syd Barrett im Londoner Barbican Theatre traten Waters und die letzte Floyd-Inkarnation mit Gilmour, Wright und Mason 2007 zwar auf der gleichen Bühne, aber hintereinander auf. Backstage soll man sich aber gut verstanden haben. 2010 spielten Waters und Gilmour einmal ein gemeinsames akustisches Benefizkonzert für palästinensische Kinder. Danach tauchte Gilmour noch bei einer Londoner Aufführung von „The Wall“ auf, mit Mason am Tamburin. Beide Male haben sich die Bandmitglieder sogar umarmt. Interviews will man aber nicht mehr gemeinsam geben. Man muss sie alle einzeln besuchen.

Gilmour stellt die Gitarre entspannt auf einen Ständer zu einem halben Dutzend anderer Instrumente zurück und steht von seiner Kiste auf, um sich bequem in einen ergonomischen Sessel vor dem Studiomischpult zu setzen. Er trägt seine Allzweck-Uniform aus schwarzem Jackett und einem augenscheinlich teuren schwarzen T-Shirt, dazu ein paar Wildlederschuhe. Er ist bereit – wenn auch nicht gerade wild darauf -, sich über „Dark Side“ und Pink Floyd zu unterhalten. „Es ist nicht so leicht, in dieses parallele, längst vergangene Leben einzutauchen. Schließlich gibt es da teilweise recht unangenehmen Erinnerungen.“

Waters hält „The Dark Side Of The Moon“ für „eigentlich makellos“. Und er hat damit recht: Zwar halfen bei der Entstehung auch glückliche Zufälle -die virtuose Improvisation, mit der Sessionsängerin Clare Torry durch „Great Gig In The Sky“ jubilierte, Produzent Alan Parsons‘ Bänder mit den tickenden Uhren, die er schon vorher in einem Laden aufgenommen hatte -aber für ein Rockalbum besitzt „Dark Side“ eine ungewöhnlich geschliffene Perfektion. Man könnte es vielleicht als das definitive Musikprodukt der Prä-Shuffle-Zeit bezeichnen: Ein ganzes Album, das wie ein einziger Song durchläuft.

„Man kann ,Sgt. Pepper‘ oder ,Pet Sounds‘ als Konzeptalben verstehen, obwohl sie eigentlich keine sind“, findet Billy Corgan von den Smashing Pumpkins. „,Dark Side‘ dagegen ist ein echtes Konzeptalbum. Es gibt einen narrativen Zusammenhang, mit einem Anfang, einem Mittelteil und einem Schluss. Man erkennt eine klare Richtung, und es ergibt einfach einen Sinn. An dem Ding hängt kein überflüssiges Gramm. Eine solche Perfektion kann man nicht planen -dabei geht es um Synchronizität.“

Die Band wollte, dass man sich beim Hören konzentriert, idealerweise vielleicht im Dunkeln oder mit leicht umwölktem Bewusstsein. „Die Aufmerksamkeitsspannen haben sich verändert“, glaubt Gilmour. „Oder gibt es das noch: Man besucht jemanden zu Hause, sitzt in einem netten Zimmer mit einer tollen Anlage, auf der man dann gemeinsam ein ganzes Album durchhört, sich ein bisschen unterhält und vielleicht noch eins auflegt?“

Mehr als alle ihrer Prog-Rock-Kollegen nähern sich Pink Floyd auf „Dark Side“ mit den nahtlosen Übergängen von Stück zu Stück der zweiten Seite der „Abbey Road“ von den Beatles. „Ganz ehrlich: Wir empfanden die Beatles als einen angemessenen Maßstab“, erklärt Waters. „‚Sgt. Pepper‘ war ja auch ein makelloses Album, vielleicht hat uns das angestachelt – sie hatten die Latte enorm hoch gelegt.“

Pink Floyd spielten damals alle zehn Songs von „Dark Side“ auf dasselbe 16-Spur-Master, eine höchst ungewöhnliche Methode. „Wie die Stücke ineinandergeflossen sind, das hat ganz wesentlich den Gesamteindruck beeinflusst“, sagt Alan Parsons, der mit dem Album seinen Ruf als Produzent begründet hat. „Daher konnten wir die Übergänge schon beim Aufnehmen bearbeiten und nicht erst später beim Mischen.“

Bei aller handwerklichen Finesse und Fokussiertheit war „Dark Side“ auch das Werk einer Band, die kaum vier Jahre zuvor noch kurz vor der Auflösung stand, nachdem sie mit Syd Barrett den Dreh-und Angelpunkt ihres Sounds verloren hatte. Der Frontmann war schlechthin alles: das hübsche Gesicht, der Songwriter, der Sänger, der Leadgitarrist. „Das Wunderkind“, nennt ihn Gilmour. Unter Barretts Führung entwickelte sich die Band aus kunstaffinen Mittelschichtsstudenten von der Edel-Uni Cambridge zu den Helden des Londoner Undergrounds: Im Konzert explodierten die ausgesprochen britischen und skurrilen Songs ihres Debüts „The Piper At The Gates Of Dawn“ von 1967 zu lysergsäurehaltigen, kosmischen Improvisationen. Doch Barretts beinahe täglicher LSD-Gebrauch und eine wohl prädisponierende psychische Störung setzten ihn schon weitgehend außer Betrieb, als die Band ihr zweites Album anging: Seine Songproduktion dümpelte vor sich hin; auf mindestens einem Konzert stand er nur herum, ohne seine Gitarre zu spielen; er verabschiedete sich langsam aus der Wirklichkeit. Daher holte sich die Band mit David Gilmour einen weiteren Cambridgianer dazu. Mit seiner starken Stimme und der etwas konventioneller bluesinspirierten Gitarre war er als möglicher Einwechsler gedacht. Ungefähr sechs Wochen lang spielten beide gemeinsam in der Band.

Pink Floyd hatten von der vergleichbaren Situation der Beach Boys gehört, und sie wollten das Problem so ähnlich lösen, wie es die Kalifornier in Brian Wilsons Sandkasten-Phase versucht hatten: Vielleicht könnte Barrett ja zu Hause bleiben und Songs schreiben, während die Band mit Gilmour tourte. „Ich hätte es toll gefunden, so ein Talent wieder dabei zu haben, falls er einmal wieder zurückfände von wohin auch immer er sich damals verabschiedet hatte“, erinnert sich Waters. Doch bald war klar, dass es dazu nicht kommen würde. „Syd hatte eigentlich nie gelernt, wie man arbeitet“, meint Storm Thorgerson, der langjährige Designer der Band und enger Freund Barretts. „Es war ihm alles immer zugeflogen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er jemals über irgendetwas wirklich nachdenken musste. Aber als diese Quelle versiegte, hatte er eben auch keine Alternative parat. Er verglühte wie ein Komet – wunderschön, und dann war er einfach verschwunden.“

Floyds damalige Manager waren laut Waters überzeugt, dass „Syd das einzige Wertvolle an der Band“ sei. Also ließen sie Pink Floyd fallen. Aber stattdessen rissen sich nach Barretts Abgang die verbliebenen Bandmitglieder zusammen. Waters sagt: „Wir sind in der Zeit nach Syds Ausstieg, so von 1968 bis 1973, recht pragmatisch mit der Situation umgegangen. Wir waren absolut entschlossen, dass wir nicht in irgendeinen regulären Brotberuf zurückwollten. Um wiederum ohne ordentliche Arbeit hinzukommen, mussten wir eben hart arbeiten und einfach alles tun, was unser Ding am Laufen halten konnte.“

Auf der Suche nach einem neuen Sound arbeitete die Band in der Post-Syd, Prä-„Dark Side“-Zeit fast fahrlässig unbekümmert. Auf „Ummagumma“ durfte Richard Wright 1969 dreizehneinhalb Minuten mit einem Titel füllen, der Spinal-Tap-würdig „Sysyphus, Parts 1-4“ heißt; sie versuchten sich an ehrgeizigen, nicht immer gelungenen Stücken wie dem chor-und orchesterschweren „Atom Heart Mother“ oder dem durchgeknallten „Alan’s Psychedelic Breakfast“, dessen pastorale Musik sie mit dem Sound eines Roadies beim Frühstückmachen belegten; oder sie verloren sich in Nichtigkeiten wie „Seamus“, einer Art Bluesduett von Gilmour und einem jaulenden Hund. (Übrigens nahmen, allem musikalischen Anschein zum Trotz, die Bandmitglieder damals keine Drogen. Überhaupt waren sie eigentlich nie große Acidheads: „Syd hat genug für uns alle eingeworfen“, meint Gilmour trocken.)

„Wir waren ziemlich mutig und haben einfach alles auf die Alben gepackt, was uns irgendwie amüsant schien“, behauptet Gilmour. „Aber dabei haben wir uns auch oft verzettelt und die Richtung aus den Augen verloren. Vermutlich war auch nicht alles immer wahnsinnig inspiriert. Befriedigender war dann schon der Schritt von den ,Psychedelic Breakfast‘-Momenten – was ich auf seine Art schon klasse finde, aber eigentlich nie wirklich hören wollte -zu Sachen wie ,Echoes‘.“ Mit dem 23-Minuten-Stück, das erstaunlicherweise von Anfang bis Ende aufgeht, gelang der Band 1971 ihre erfolgreichste Langstrecke vor ,The Dark Side Of The Moon‘.

„Von der Konstruktion und Musikalität her, kann man in ,Echoes‘ einen eng verwandten Vorläufer sehen“, stimmt Waters zu. „Doch ich würde auch schon auf ,Saucerful Of Secrets‘ verweisen, das in einem musikalischen Sinn ähnlich funktioniert. Es besteht aus verschiedenen Sätzen, mit einem langsamen und einem schnellen Part. Aber auf ,Dark Side‘ gab es zum ersten Mal ein richtiges Thema, und zum ersten Mal ging es wirklich um etwas.“

Mit der Zeit schälte sich der aggressive und sarkastische Waters als neuer Kopf der Band heraus. „So etwas entscheidet man ja nicht, das passiert einfach“, erklärt er. „Wer jemals in einer Band gespielt hat, weiß, dass halt irgendeiner die Verantwortung übernimmt. Der macht das einfach, weil es einer tun muss. Außerdem sind Menschen nun mal unterschiedlich gestrickt. Es gibt immer einen, der sich hinstellt und sagt:’Wir könnten ja auch mal ‚ und mit einer Idee ankommt, die auch die anderen gut finden und dann mitmachen. Und so entstehen wohl oder übel Anführer und Leute, die ihnen folgen.“ Alle drei sind sich einig, dass die Idee zu „Dark Side“ 1971 auf einem Treffen bei Mason entstand. Die Details verschwimmen allerdings ein bisschen. Waters erinnert sich, ein in sich stimmiges Set von Songs angeregt zu haben, in denen es um den alltäglichen Druck ihres Musikerlebens gehen sollte; Mason wiederum meint, das Konzept sei kollektiv entwickelt worden. Jedenfalls war es Waters, der mitschrieb, als die einzelnen Bandmitglieder die thematischen Motive rund um diverse Stressquellen durchgingen. Sie sammelten ein Kompendium der Plagen: Sterblichkeit, das Reisen, Geld, Wahnsinn. Es wurde Waters erstes Album als Cheftexter, und von da an behielt er den Job.

„Ich habe mich nie für einen besonders tollen Texter gehalten“, sagt Gilmour. „Und Roger hatte Lust darauf. Ich würde mal sagen, dass wir eher erleichtert waren, als er das übernahm. Aber dass er der Texter und die treibende Kraft in der Band war, hieß ja nicht, dass er automatisch auch allein verantwortlich die Richtung der Musik bestimmen sollte. Daher gab es in dieser Beziehung eigentlich immer gewisse Spannungen.“

Noch eine eigenartige und belastende Dynamik wirkte sich langfristig ungünstig auf die Band aus: Als Sänger und Leadgitarrist stand Gilmour bei den „Dark Side“-Konzerten als zentraler Performer im Rampenlicht, obwohl sein Beitrag zu den Songs des Albums eher schmal ausgefallen war. Stattdessen hatte sich Wright mit den elegischen, dichten Harmonien für „The Great Gig In The Sky“ und „Us And Them“ empfohlen (eine Melodie, übrigens, die eigentlich 1970 für den Soundtrack zu Antonionis „Zabriskie Point“ gedacht war).“Das Gerangel zwischen Roger und mir stand immer im Vordergrund, deshalb vergisst man Rick gern ein wenig“, räumt Gilmour ein. „Er bekam nie so recht die Anerkennung, die er verdient hätte.“

Waters dominierte mit seiner recht eigenwilligen Stimme die späten Alben Floyds, aber auf „Dark Side“ singt er nur die letzten beiden Titel. „Ich weiß noch, wie man mich verunsichert hat“, lacht Waters. „David und Rick gaben sich alle Mühe, mir klar zu machen, dass ich weder singen noch die Töne halten könne. Es gibt ja auch diese albernen Gerüchte, dass Rick meinen Bass stimmen musste.“

„Ein Blick auf meine Arbeiten“, fährt er fort, „sollte das eigentlich klären. Vielleicht wollten sie mit dem Gerede von meinen musikalischen und stimmlichen Defiziten einfach verhindern, dass mein Einfluss zu dominant wurde. Wobei ich auch nie behauptet habe, dass ich ein toller Sänger mit einer großen Stimme bin. Aber das habe ich mit viel Gefühl und Charakter ausgeglichen.“

Frühe Live-Versionen von „Dark Side“ spielten Pink Floyd schon 1972, und das meiste stand von Anfang an. Allerdings fehlte anfangs der elektronische Trip von „On The Run“ – an seiner Stelle stand das jamartige, gitarrenlastige „The Travel Sequence“ (dessen Studioversion man in der Box von 2011 findet). Aber als Waters und Gilmour der damals brandneue, tragbare EMS Synthi A in die Hände fiel, flog „Travel Sequence“ aus dem Programm. „Es gab unendliche Möglichkeiten auf dem kleinen Gerät“, schwärmt Gilmour. „Wir haben uns ja immer ein wenig als elektronische Band verstanden. Ich habe obsessiv nach neuen Sounds gesucht, die einen 3-D-Effekt erzeugen konnten. Wenn man eine Band durch seine Stereolautsprecher rocken hört, dann wirkt das immer ein bisschen, als spielte sie hier, auf dieser Ebene. Aber ich wollte immer auch Sounds haben, die klangen, als kämen sie von dort, 100 Meter entfernt.“ Abgesehen vom Biss, den „Money“ und „Time“ zweifellos haben, ist „Dark Side“ eher Kopf-als Bauchmusik -nur fließende Texturen und schleppende Tempi. „Mein Arzt hat mir geraten, nie schnellere Beats als mein Puls zu spielen,“ behauptet Mason. Aber Gilmours glühende Leadgitarre hält immer noch eine Verbindung zum klassischen Rock. „Ein gewisser Punch, ein bisschen Rockgitarre“, nickt Gilmour. „Wenn man seine Gitarre auf der Bühne so laut aufgedreht hat, dass man sich zurücklehnen kann und vor Lautstärke nicht umfällt -das ist eine Droge, von der man nicht so schnell wieder loskommt.“

Dem Album fehlte das Ende, bis Waters eines Tages mit „Eclipse“ daherkam, einem kurzen, aber enorm eindrucksvollen Stück, das wie eine Gebetslitanei aufgebaut ist: Die ersten beiden Zeilen sind ein Echo des Eröffnungsstücks „Breathe“:“All that you touch/All that you see“, singt Waters, während sich der Track langsam aufbaut. „Ich weiß noch, wie hart ich an dieser langsamen Steigerung gearbeitet habe, wie ich dauernd neue Harmonien dazugemischt habe, die in den Fluss des Tracks strömen“, sagt Gilmour. „Es gibt ja eigentlich nichts: keinen Chorus, keine Bridge, nur diese Liste. Also bringen wir alle vier Zeilen etwas Neues dazu.“

Ganz zum Schluss kam das Cover. Storm Thorgerson legte eine stattliche Zahl von Entwürfen vor, unter anderem auch die Skizze für eine Fotoarbeit, die den Silver Surfer aus den Marvel-Comics am Strand gezeigt hätte. Ohne Zögern entschied sich die gesamte Band für ein Prisma, das aus einem Dreieck strahlt (nach Thorgerson ein Symbol für „Idee und Ambition“), was auch auf die Bühnenlightshow anspielt. Später schickte die Band -eine heute kaum mehr denkbare Spendierfreudigkeit – Thorgerson nach Ägypten, um für das Innencover die Pyramiden zu fotografieren.

„Money, it’s a hit“, sang Gilmour. Das traf es genau – und gilt auch für ungefähr alles, was die Band in den kommenden acht Jahren produzierte. „Money“ kam in die US-Top-20, „Dark Side“ stand am Ende 741 Wochen lang in den Charts, und Pink Floyd war auf einmal eine Stadionband. Der leidenschaftliche Sozialist Waters bemerkte, wie sich ein gewisser Zynismus einschlich. In „In The Pink“, den bis heute unveröffentlichten Erinnerungen seines Freundes Nick Sedgwick, sagt Waters Dinge wie: „Ach, ich schreibe eben einen neuen Song und verdiene ein paar Tausend Pfund. Auf die Kundschaft -kaufen wir noch eine Yacht!“

„Ich erscheine in dem Buch nicht wirklich im allergünstigsten Licht“, räumt Waters ein, der es seit Längerem selbst herausbringen will. „Aber das ist mir heute scheißegal. Wir sind alle nur, wer wir sind.“ Immerhin unterstützt das Buch auch stark die These von Waters‘ kreativer Überlegenheit, weshalb, so Waters, die beiden anderen sich gegen eine Veröffentlichung sträuben.

Schon 1974 machten sich Pink Floyd an „Wish You Were Here“, das Nachfolgealbum für „Dark Side“, was zu den heftigsten Streitereien ihrer gemeinsamen Karriere führte. „Rückblickend standen wir einfach zu schnell wieder im Studio“, findet Mason. „Wir hätten besser noch ein (weiteres) Jahr getourt.“ Nach „Animals“, spätestens 1979, hatte Waters schließlich ganz die Kontrolle übernommen. Er drängte Wright aus der Band, dessen Mitwirkung unter persönlichen Problemen gelitten hatte. „The Wall“ wurde 1979 Waters‘ Baby (obwohl Gilmour stolz auf seinen musikalischen Anteil ist), und „Final Cut“, vier Jahre später, war im Grunde ein Waters-Soloalbum. „Vielleicht hätten wir zusammen weitermachen können -wenn wir alle bereit gewesen wären, nach Rogers Pfeife zu tanzen“, sagt Mason. „Aber vielleicht war die Band auch einfach zu klein für Roger geworden.“ 1985 verließ Waters Pink Floyd – und war ausgesprochen überrascht, dass Gilmour und Mason ohne ihn weitermachten.

„Roger ging 1985. Da war ich Ende 30. Mit 21 war ich zu Pink Floyd gestoßen“, erklärt Gilmour. „Ich hatte mein gesamtes Erwachsenenleben in diesem künstlerischen Unternehmen verbracht, in einer Band, die ziemlich genau die Musik spielte, die ich geliebt habe. Weshalb hätte ich plötzlich aufhören sollen? Ich wollte nicht aufhören. Rogers Ausstieg – man könnte ewig darüber diskutieren, was uns verloren ging und inwiefern unsere spätere Arbeit vielleicht nicht ganz an unsere besten vorherigen Momente anknüpfen konnte. Keine Ahnung, eine recht komplizierte Sache. Für mich zählt nur, dass wir weitergemacht haben, dass wir verdammt erfolgreich damit waren -und dass wir eine fantastische, großartige Zeit dabei hatten.“

Mit Gilmour als Chef nahmen Pink Floyd noch zwei Studioalben auf, 1987 erschien „A Momentary Lapse Of Reason“, und sieben Jahre später „The Division Bell“. Kommerziell schlugen sie Waters‘ Soloalben um Längen. Der Bassist stand manchmal vor halbleeren Hallen, während Floyd nebenan im ausverkauften Stadion spielten. „Na ja, er hat es auf die Konfrontation angelegt,“ meint Gilmour, „Die Demütigung, die Sie hier ansprechen, hatte er sich als Kopf-an-Kopf-Rennen vorgestellt. Und hoffentlich hat er daraus gelernt. Er wollte sein Soloding durchziehen, aber auch Pink Floyd mitnehmen. Da ging es dann auch um einen gewissen Stolz.“

Die neuen Floyd spielten 1994 ihre letzte Tour, und danach hörte Gilmour ohne viel Trara einfach auf. „Als Roger ging, wurde ich in die Rolle des mehr oder weniger Alleinverantwortlichen gedrängt. Und ich habe diese Bürde ganz allein getragen. Das erste Album war ein harter Lernprozess. Aber ich finde ,Division Bell‘ ziemlich gelungen. Danach wurde mir die Last zu groß. Ich fand, ich könnte mich zur Ruhe setzen oder mich mit Soloprojekten beschäftigen.“

Gilmours drittes Soloalbum, „On An Island“, erschien 2006, er ging mit Wright auf Tour und bekam wohlwollende Besprechungen. „Es war ausgesprochen angenehm, in einem kleineren Rahmen zu arbeiten, ohne die ganzen Erwartungen, die an dem Floyd-Etikett hingen – einfach zu tun, was ich wollte, mit Musikern, die ich mir dazu ausgesucht hatte“, sagt Gilmour. „Üblicherweise will man sich ja nicht nach unten verändern und bescheidener werden. Die meisten wollen so groß wie irgend möglich werden, und dann klammern sie sich an diesen Status bis zum allerletzten Seufzer. Ich war dort. Ich habe es getan. Ich hatte wahnsinnigen Spaß dabei. Es hat mich glücklich gemacht. Und trotzdem: ich will einfach nicht mehr in einem Stadion spielen.“ Sein Rücktritt vom Floyd-Erbe hinterließ wiederum eine Lücke, die sein ehemaliger Bandkollege nur allzu gerne füllte.

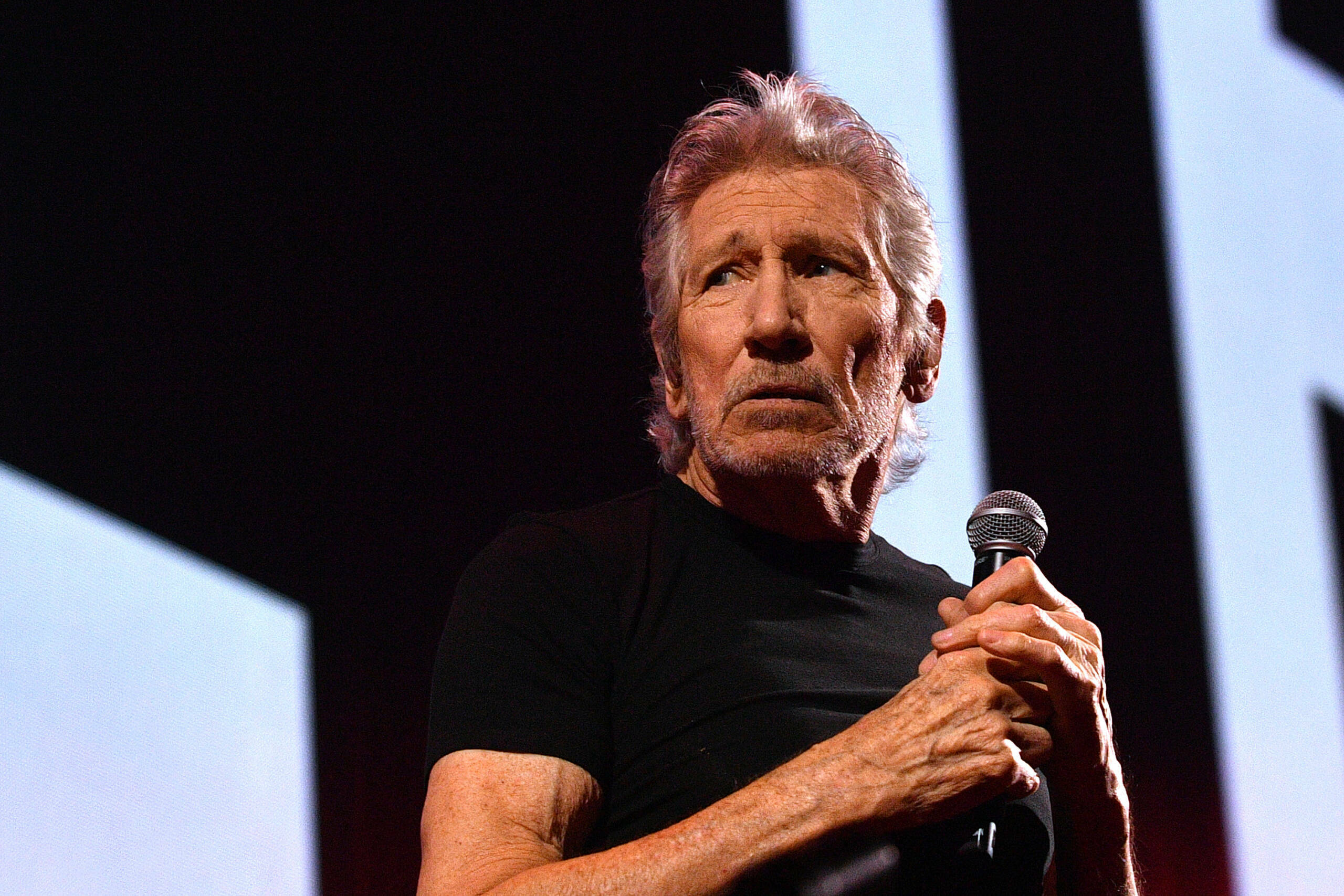

Zwei Tage nach dem Hausbootinterview mit Gilmour sitzt Waters in seiner eigenen, etwas geschäftsmäßigeren Homebase auf der anderen Seite des Atlantiks – ein Produktionsbüro im 10. Stock eines Bürogebäudes in Downtown Manhattan. Mit bald 70 wirkt er drahtig und fit, und er verbreitet eine unbändige Energie.

Nach seinen erfolgreichen Tourneen mit „The Wall“, die ihn im Übrigen auch in Stadien führte, kann er sich durchaus vorstellen, wie Gilmour ein bisschen herunterzufahren. „Ich weiß nicht recht, ob ich Lust habe, noch einmal eine Greatest-Hits-Tour zu starten“, meint er, „und wenn, dann würde sie wahrscheinlich kleiner ausfallen.“

Waters sitzt an einem blitzblanken gläsernen Konferenztisch auf Holzboden -unmöglich, hier nicht zu registrieren, dass eins der Fenster auf eine Backsteinmauer blickt – und er gibt sich viel Mühe, nicht über seine alten Bandkollegen zu sprechen. Wie er mir bei einem letzten Treffen gesagt hatte: „Ich will nie mehr irgendjemandes Gefühle verletzen.“ Als ich Gilmours Behauptung zitiere, Waters habe selten Stimmmelodien geschrieben, schaut er für einen Moment finster und lässt sich dann allgemein darüber aus, wie unzuverlässig so ein Gedächtnis manchmal sein kann. Dafür betont er nachdrücklich die Wichtigkeit der Zusammenarbeit:“Irgendetwas wäre natürlich auch ohne Rick gelaufen, ohne mich, oder ohne Dave“, sagt er und lässt vielleicht zufällig Mason aus, „aber es wäre eben nicht das gewesen, was passiert ist.“

Tatsächlich waren Gilmour und Waters noch nie enge Freunde. Bis Gilmour zur Band kam, kannten sie sich kaum -obwohl Waters sich erinnert, wie erfreut er über Gilmours Auftauchen gewesen sei. „Ein wundervoller Sänger und ein großartiger Gitarrist“, sagt er, „was will man mehr? Und außerdem ist er ein netter Kerl, unterhaltsam, viel Humor. Ich habe beim Kennenlernen also nicht gedacht:,Toller Gitarrist, schöne Stimme, aber schon ein komischer Vogel.'“

Von außen hat man den Eindruck, die Beziehung der beiden sei enger als jemals seit der Trennung. „Stimmt, könnte man meinen“, sagt Gilmour, schürzt die Lippen und legt eine Pause ein. „Man könnte es so beschreiben, aber wenn ich darüber nachdenke, dann gibt es eigentlich eher keine Beziehung. Unser Verhältnis ist nicht unfreundlich, aber es gehört einfach nicht zu unserem jeweiligen Alltag.“

Unmittelbar nachdem Bob Geldof sie überredet hatte, mit Pink Floyd bei „Live 8“ aufzutreten, gingen die alten Streitereien wieder los. „Auf den Proben gab es viele Spannungen“, erinnert sich Gilmour. „Roger hatte eine Setlist zusammengestellt, die ich vollkommen unangemessen für ein solches Charityevent fand.,We don’t need no education‘ klang für mich einfach etwas fehl am Platz. Außerdem existierte Pink Floyd ja noch, als Band aus Rick, Nick und mir. Wir mussten Roger sachte daran erinnern, dass er Gast in unserer Band war. Ich habe die Setlist geschrieben, und die haben wir dann auch gespielt . Roger hat danach oft wiederholt, wie sportlich er sich für diesen einen Event verbogen habe, aber dass es nie wieder passieren würde. Das hat mich wiederum in meiner Ansicht bestärkt: Ich kann schon verstehen, dass viele Leute sich so eine Wiedervereinigung wünschen, aber ich bin da ganz egozentrisch und will meine schrumpfende Lebenszeit genau so verbringen, wie ich es will. Und dazu gehört so eine Reunion sicher nicht.“

Waters sagt, er könne sich eine weitere Benefizreunion unter Umständen vorstellen. Nick Mason eventuell auch („Es müsste wohl für jemanden sein, der noch wichtiger als Bob Geldof ist -wenn das überhaupt geht“, sagt er). Aber Gilmour will nicht, obwohl ihm seine Gastrolle in Waters‘ „The Wall“-Show in London Spaß gemacht hat, als er „Comfortably Numb“ noch einmal von der Mauer herab singen konnte -ein Auftritt, den er im Tausch für Waters‘ Beteiligung an dem akustischen Charitykonzert angeboten hatte. „Ich will eigentlich nicht über ,The Wall‘ sprechen, aber ich kam da an und dachte mir:,Oh Mann, er hätte mich vielleicht wenigstens für ein paar Proben holen sollen'“, grinst Gilmour mit milder Bosheit. „Es wäre auf jeden Fall besser geworden. Aber er macht das ja wirklich brillant.“ Gilmour fügt noch an, dass er beim Zuschauen „überall kleine Motive aus meinen Skizzenbüchern“ erkannte. „Ich dachte mir:,Mann, war ich damals gut! Und, Mann, war Roger damals gut!‘ Wir haben wirklich viele tolle Sachen zusammen hingekriegt. Und wir hatten auch nach dem Charitygig einen tollen Abend“, erzählt er. „Roger hat zwar alle Aufnahmen verboten, aber ich hatte trotzdem meine eigene Kamera dabei und habe einem der Leute gesagt:,Drück einfach auf den Knopf, wenn es losgeht.‘ Später habe ich Roger gestanden, dass ich gefilmt hatte, er meinte bloß:,Super!‘ Und ich habe nicht geantwortet:,Mann, du hast mir verdammt noch mal verboten, eine halbwegs vernünftige Kamera einzurichten.‘ Aber wir hatten einen wirklich schönen Abend. Wir haben uns ein paar Stunden lang amtlich besoffen. Und sind dann wieder unserer Wege gegangen.“

Eine Band der Egos.“Wir verdanken unseren Erfolg der gemeinsamen Leistung von vier Leuten, die allesamt Egoprobleme hatten“, sagt Gilmour. „Bei jedem von uns gibt es einen kleinen Unterschied zwischen der Wirklichkeit und der Selbstwahrnehmung.“ Waters bezweifelt das:“Ich glaube nicht, dass es bei uns egozentrischer zuging als in den meisten anderen Bands auch.“

Dann zitiert er – eine womöglich nicht komplett egofreie Geste – sich selbst aus „Flickering Flame“, einem Solo-Song von 2002: „,When my synapses pause in my quest for applause/When my ego lets go of my end of the bone/To focus instead on the love that is precious to me/Then I shall be free‘ – so könnte ich vielleicht meine derzeitige Philosophie beschreiben.“

Vielleicht. Ein bisschen früher sprach Waters über Gilmours prominente Sängerrolle auf „Dark Side“ und „Wish You Were Here“ – und über Gastsänger Roy Harper auf „Have A Cigar“ auf dem letztgenannten Album. „Das Einzige, was ich bedauere, ist Roy Harper singen zu lassen“, sagt er. „Ich hätte das gut selbst hingekriegt und habe es mir ausreden lassen. Tief in meinem Inneren weiß ich, dass ich zwar verletzt, aber nicht risikobereit genug war, um zu sagen: ,Ihr könnt mich mal, und es ist mir ganz egal, ob ihr mir das zutraut oder nicht.‘ Das bedauere ich.“ Er lächelt. „Aber viel bedauere ich nicht.“