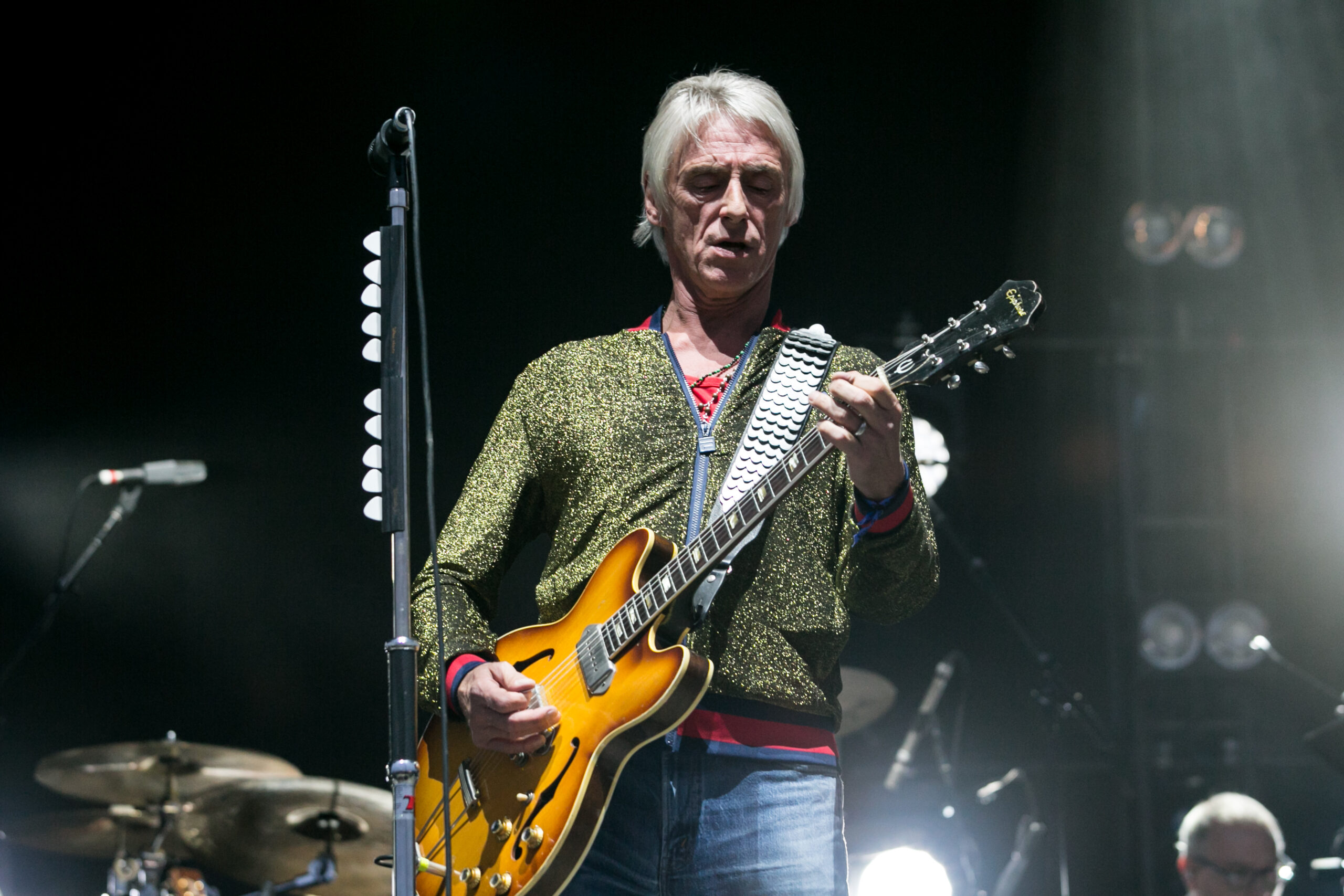

Paul Weller: Der Weise von Woking

Zu seinem 50. Geburtstag gönnt sich Paul Weller ein ausschweifendes Doppelalbum. Er genießt das Familienleben und die Schönheit der Natur, manchmal sieht er sogar Gott. Altersmilde ist er zum Glück trotzdem nur partiell.

Es ist überraschend ruhig an diesem Nachmittag im Black Barn Studio zu Ripley. Eigentlich sollte Paul Weller hier, ganz in der Nähe seines Heimatortes Woking, seine neuen Songs für die nächste Tournee proben, aber er hat heute früher Schluss gemacht. Ihm sitzt ein mittelgroßer Kater im Nacken, „as usual“, behauptet er. Am 25. Mai ist Weller 50 geworden, doch er gehört nicht zu den Menschen, die sich vom Alter den Spaß an Bier, Zigaretten und langen Nächten nehmen lassen. Wahrscheinlich auch, weil ihm das Lotterleben bisher kaum geschadet hat. Braungebrannt wie direkt aus dem Urlaubsflieger und schlank wie eh und je stürmt er in den Raum, die Fransenfrisur sitzt so perfekt wie das Fred-Perry-Shirt. Er erzählt erst mal von seinem 20-jährigen Sohn Nat, der jetzt bei einer japanischen Popband spielt, und von seiner 17-jährigen Tochter Leah, die zufällig gerade mit einem Japaner befreundet ist, und berichtet stolz, dass beide tolle Stimme haben. „Die klingen gar nicht wie ich, kein bisschen“, lächelt er, und das soll eindeutig ein Lob sein. Wer sich im Black Barn umsieht, kann im Grunde den kompletten Weller-Kosmos – auf ein paar Quadratmeter gepresst – entdecken. Das Studio ist klein, aber nicht fein, eher ein wenig heruntergekommen. Etliche Stromkabel hängen, wie in Großbritannien nicht gerade unüblich, lose von der Decke; die Tür (immerhin mit einer Alarmanlage versehen) wirkt, als könnte man sie mit einem Tritt aus den Angeln reißen. Sie steht ohnehin meistens offen.

Es passt zu Wellers unbedingtem Willen zur Ästhetik, dass er aus diesen nicht gerade vielversprechenden Anlagen ein kleines Mod-Paradies gemacht hat. An den Wänden hängen viele Auszeichnungen, die von seiner ersten, zweiten und dritten Karriere erzählen: großformatige Goldene Schallplatten für The Jam und Style Council, immer noch beeindruckende Goldene CDs für seine Soloalben. Ein Klaus-Voormann-Druck hier, ein signiertes Small Faces-Plakat da, auch der Union Jack fehlt nicht. Die Flagge findet sich dann auf dem Schlagzeug wieder, daneben natürlich Dutzende Gitarren, Bässe, ein Piano. Das Herzstück im Studio-Raum ist eine Jukebox im „Stanley Road“-Design, auf der Wellers geliebte Benson & Hedges und ein paar Groschen liegen. Ebenso ein Handy, obwohl er solchen Technikkram ja gar nicht mag.

Paul Weller hat momentan viel zu organisieren. Nach dem Ende von V2 ist er wieder mal bei einer neuen Plattenfirma, die eigentlich seine alte ist: einst Polydor, jetzt Universal. Er hat ihnen zur Begrüßung gleich ein Doppelalbum abgeliefert, „22 Dreams“. Es wird zum selben Preis verkauft wie ein normales Album, „deshalb fanden sie es wohl okay“, schnarrt der Künstler. Er ist seit 31 Jahren im Geschäft, ungefähr ebenso lang halt er nichts davon. Dieses Doppelding war keine strategische Idee, es ergab sich einfach so. Bei seinem neunten Solowerk, dem 19. Studioalbum insgesamt, dachte er, könne er ruhig mal wieder etwas Neues wagen. „I really wanted to push the boat out. To do something differerent. And lots of it as well! Gerade in diesen Zeiten, da Leute nur noch einzelne Tracks runterladen, fand ich das gut. Dieses Album sollte man von Anfang bis Ende durchhören, so ist es gedacht.“

Nun war Weller nie jemand, der sich vor Veränderungen gescheut hätte. Lieber hat er sich zu weit aus dem Fenster gelehnt, als zu lange auf Nummer sicher zu gehen. The Jam, die er als 17-Jähriger noch in der Schule gegründet hatte und mit denen er Ende der 70er Jahre nicht nur ein Mod-Revival auslöste, sondern auch etliche Nummer-eins-Erfolge („Going Underground“, „Start“, „Town Called Malice“) hatte, löste er mit 23 einfach wieder auf, allen Protestschreien zum Trotz. Ergründete The Style Council und schwenkte auf Soul-Pop um. Und als sich die Kritiker gerade ein wenig beruhigt hatten und ihm das zu langweilig wurde, warf er ihnen 1988 das überdrehte „Confessions Of A Pop Group“ hin und konnte das noch, tja, ambitioniertere „A Decade Of Modernism“ nicht mehr veröffentlichen, weil es der Plattenfirma zu bunt wurde. Also Schluss mit Style Council, von hieran solo. Seit 1992 hat er nicht mehr viel falsch gemacht, und das ist wahrscheinlich genau der Grund, warum er sich jetzt ein bisschen „self indulgence“ gönnt: Er weiß, was er kann -und will sich nicht immer nur darauf beschränken.

Den größten Schritt in Richtung Neues tat er diesmal schon, bevor er ins Studio ging. Er beschloss, auf seine Band zu verzichten und bloß Gitarrist Steve Cradock mitzunehmen. „Nichts gegen die anderen, aber ich dachte, wenn wir wieder zusammen ins Studio gehen, dann wird das nichts mit einem frischen Ansatz. Also bin ich bewusst einen anderen Weg gegangen, damit die Musik anders wird. Steve White spielt auf einem Song mit, ansonsten spielt Steve Cradock viel Schlagzeug, und sogar ich trommle auf ein oder zwei Songs. And I can’t even play drums! But I got away with it anyway.“

Weller kommt diesmal mit ziemlich vielen ungewöhnlichen Ideen durch. Unter den 21 Stücken sind einige Instrumentals, darunter das psychedelische „111“, das er „freeform Avantgarde“ nennt. „Das sollte eigentlich nur so ein kleines Intermezzo sein, aber dann hat es sich zu einem eigenen Stück entwickelt. Es wäre gelogen, wenn ich behaupten würde, dass hinter all dem ein großer Masterplan steht. Es kam einfach so, Stück für Stück, und uns fiel immer etwas Neues ein.“ Er schrieb den „Song For Alice“ für die verehrte Alice Coltrane und „Lullaby für Kinder“, ohne genau zu wissen, was das eigentlich soll. „Wir haben nichts geplant, das ist alles einfach so passiert. Ich hätte mir ein paar gute Geschichten zu den Liedern ausdenken sollen, aber dazu hatte ich leider noch keine Zeit.“

Immerhin kann er erklären, warum auf „22 Dreams“ nur 21 Songs sind. „Es sollten eigentlich tatsächlich 22 Tracks werden, aber der letzte hat uns nicht gefallen. Und im Song ’22 Dreams‘ heißt es ja: ‚I had 22 dreams last night/ And you were in 21/ The last one I saved for myself…‘ Also habe ich auch ein Stück zurückgehalten.“ Er lacht laut auf, wohl wissend, dass das eine recht windige Begründung ist. Aber so „passieren“ Alben bei Paul Weller eben: Er folgt seinem Instinkt, geht mancher Idee nach und gibt noch viel mehr wieder auf. Er hat diesmal fünf oder sechs Stücke für „B-Seiten, falls es sowas noch gibt,“ übrig, darunter ein Track mit Primal Scream, der am Ende nicht ins Konzept passte.

All die verschiedenartigen Stücke und abenteuerlichen Ansätze konnte Weller auch deshalb so unerschrocken verfolgen und zu Ende bringen, weil er im Black Barn nie auf die Uhr schauen muss. „22 Dreams“ ist das erste Album, das er komplett hier aufgenommen hat. „Und das war ganz entscheidend. Weil das ja mein Studio ist, mussten wir nie auf die Zeit achten. Es kommt mir gar nicht nur wie ein Studio vor, es ist auch Pub, Hauptquartier, Büro, Aufenthaltsraum. We just had a laugh doing this album. Es hat so viel Spaß gemacht, und nach der Arbeit haben wir die Jukebox angeworfen, Songs ausgesucht, uns betrunken. Es wurde zu unserem kleinen Zuhause.“

Ein Jahr lang hat er – unterbrochen von einigen Konzerten und Familienurlauben – an den Stücken getüftelt, und auch wenn er sich selbst nie Deadlines setzt: Er nutzt jeden Tag und hält nichts davon, Aufnahmen unendlich in die Länge zu ziehen. „Ich weiß eigentlich immer, wann es genug ist und wann man nur Zeit verschwendet, statt richtig zu arbeiten. Bei mir muss es eher schnell gehen. Ich schwinge gern die Peitsche.“

Als Zuchtmeister ist Weller allerdings nicht verschrien, eher als Meister des sarkastischen Humors – und äußerst beliebter Kollege. Im Black Barn kamen im Laufe der vergangenen Monate auf jeden Fall jede Menge Musiker vorbei. Graham Coxon spielte auf „Black River“ mit, John McCusker auf „Light Nights“. „Man kennt halt viele Leute, wenn man so lange dabei ist, das ergibt sich so“, sagt Weller mit einem Schulterzucken. Nichts ist so uninteressant wie der Promi von nebenan. Es sei denn, er heißt Noel Gallagher. Mit dem ist Weller bekanntlich richtig gut befreundet, und auch er wollte etwas zu „22 Dreams“ beisteuern. „Noel schickte mir diesen Drum-Loop. Weiß gar nicht, ob ich danach gefragt hatte. Glaube nicht. Dann kam er vorbei und spielte Keyboards und Bass dazu, Gern (Archer, Oasis-Gitarrist) spielte Gitarre. Ich habe mir den Text später ausgedacht und draufgesetzt. Hat ungefähr einen Nachmittag gedauert, das alles.“ Das Ergebnis heißt „Echoes Round The Sun“, ein eher durchschnittliches, recht esoterisches Stück. Ob er jemals mit Noel über Texte spricht? „No, not at all“, lacht Weller, als sei die Vorstellung völlig absurd. „Naja, ich habe ihm den Text schon gezeigt, aber er meinte nur: Alright, und hat ihn weggewischt. So was interessiert ihn gar nicht.“

Man würde gern Gallaghers Gesicht und vor allem seine Augenbrauen sehen, wenn er das Spoken-Word-Stück „God“ hört, in dem der Allmächtige die Menschheit zurechtweist, weil sie sich immer nur meldet, wenn sie etwas will. Die Idee dazu kam allerdings nicht von Weller selbst, sondern von Cradock, der gern ein Gedicht auf dem Album haben wollte. Gottes Stimme ist auch nicht Wellers, sondern die von Gitarrist Aziz Ibrahim. „Er kam eines Nachmittags vorbei“, beginnt Weller mit den Worten, mit denen bei ihm so viele Geschichten anfangen, „und da er schon mal da war, sagten wir, versuch das doch mal. Meine Stimme ist so monoton, die fand ich langweilig. Steve Cradock hat’s auch probiert, aber er ist aus Birmingham, Roger (Nowell, Weilers Lieblings-Roadie) hat es mit seinem Yorkshire-Akzent versucht, aber so redet Gott bestimmt nicht. Aziz ist ein sehr religiöser Mensch, ein Moslem – dieser Dreh hat mir besonders gefallen, das hat einfach gepasst.“

Am Ende, das gibt Weller zu, war es eine „Quälerei“, die so heterogenen Songs zu mischen und zusammenzufügen. Es hat sich allerdings gelohnt. Er hat oft in Ripley übernachtet, aber ein Dauerzustand ist das für ihn nicht. „Ich fühle mich hier in Surrey schon zu Hause, aber ich könnte hier nicht mehr ständig leben. Ich würde London vermissen. Andererseits ist es ja nur 40,50 Minuten weg – wenn gerade mal kein Verkehr ist. London ist mein Zuhause, auch wenn ich die Landschaft liebe. Nicht diese kleinen Städte und Dörfer, sondern die Natur.“

Es wirkt wie ein Widerspruch, dass Weller, der „Mod for life“, sich ausgerechnet in der Natur so wohl fühlt. Dass einer, der so viel Wert auf Mode und Stil legt, sich so gern in die Büsche schlägt. Ja, das ist komisch“, stimmt Weller zu. .Aber wenn man aus der Vorstadt kommt, dann sitzt man immer zwischen den Stühlen. Mit dem einen Fuß steht man in der Natur, mit dem anderen in der Stadt. Diese wunderschöne Landschaft hier hat mich immer beeindruckt, aber Woking selbst ist ja schon eher städtisch. Es ist nun nicht gerade ein urban jungle, aber schon eine eher moderne Stadt. Ich weiß beides zu schätzen. Ist wohl ein Widerspruch, aber so bin ich: voller Widersprüche.“

Er schaut kurz aus dem Fenster, wie um sich zu vergewissern, dass da draußen etwas Schönes ist. „Ich liebe die Elemente, die Sonne und den Regen, und die Jahreszeiten, und zu beobachten, wie sich alles laufend verändert. Das habe ich schon als Kind geliebt. Das hat für mich auch etwas Spirituelles. Es ist die einzige Art von Religion, die ich mir vorstellen kann. Wenn es für mich überhaupt eine Vision von Gott gibt, dann liegt sie in der Natur. Ich glaube immer noch an eine Art spirituelle Kraft, die sich auf unser Leben auswirkt. Wenn man daran nicht glaubt, was hat man dann erreicht? It’s better to be a believer. Komischerweise verstärkt sich das bei mir, je älter ich werde. Vielleicht wegen meiner Kinder. Ich kann Gott sehen, wenn ich meine Kinder ansehe – was immer Gott mir bedeutet. Ich sehe Gott, wenn ich Leute sehe, die sich lieben. Wenn die Sonne scheint, wenn der Wind bläst, all das. So ging es mir schon immer, aber in den letzten Jahren fällt es mir leichter, darüber zu reden.“

Es ist natürlich kein Zufall, dass der Reigen mit dem Song „Light Nights“ beginnt und mit einem langen Instrumental namens „Night Lights“ endet. „Das ganze Album soll eine Art Reise sein, die am Ende wieder zum Ausgangspunkt zurückführt. Gleichzeitig ist es ein Streifzug durch alle vier Jahreszeiten. Ich weiß auch nicht, warum mich Jahreszeiten so faszinieren. Wahrscheinlich, weil ich wie viele Engländer so besessen vom Wetter bin! Wir fingen mit dem Album im April letzten Jahres an. Die Haustür hier steht immer offen, und wir sind ja mitten auf dem Land, also sieht man im Laute eines Jahres immer ganz genau, wie die Jahreszeiten wechseln. Während der Aufnahmen war das ein kompletter Zyklus, den man verfolgen konnte. Ich schätze, das spiegelt sich in der Musik wieder.“ Das fein gezeichnete Cover von „22 Dreams“ war ursprünglich eine Collage aus lauter Fotografien, die rund ums Black Barn aufgenommen wurden. Wer genau hinsieht, entdeckt auch da den Wechsel der Jahreszeiten.

Fragt sich freilich auch: Wo steht Paul Weller eigentlich – im Herbst des Lebens oder doch eher noch im Hochsommer? Im anrührenden „Empty Ring“ singt er: „Careful not to end up fighting no one/ Still battling on when all your enemies are gone/ Making you look dumb and stupid/ In an empty ring.“ Man kann sich das schön vorstellen: Der Künstler allein im Boxring, die Kritiker sind längst nach Hause gegangen. Jahrelang

hat er gegen ihre Anfeindungen gewettert, sich nichts gefallen lassen. Inzwischen wird Paul Weller nicht nur von nachfolgenden Musiker-Generationen bewundert, auch die britischen Kritiker sind so gut wie verstummt. Handelt das Stück also tatsächlich von seiner Situation? „Eigentlich habe ich an meinen Dad gedacht. Hab mir diesen Boxer vorgestellt, der im Ring steht und gegen niemanden kämpft, der also in die Luft haut. Als Metapher für das Leben: dass man manchmal seine Dämonen aufgeben muss, dass man hinterfragen muss, was einen antreibt, und sich vielleicht etwas Frisches, Neues suchen muss… Vielleicht handelt es ja auch von mir. Oder von uns allen.“

Das Gewese, das um seinen 50. Geburtstag gemacht wird, gefällt Weller nicht, aber er muss dann doch zugeben, dass eine gewisse Reife auch Vorteile hat. Oder zumindest einen Vorteil: „Wenn man älter wird, akzeptiert man manche Dinge einfach leichter. Ich hasse das Älterwerden, aber das einzig Gute daran ist, dass es einen weniger interessiert, was andere denken. Das ist toll. Alles andere ist Mist: graue Haare, fett werden, Falten kriegen. Ist nicht gut für die Eitelkeit.“ Er denkt kurz nach und setzt noch einen drauf: „Was mich allerdings am meisten stört, ist die Vorstellung: Wenn die nächsten zehn Jahre so schnell vergehen wie die vergangenen zehn, dann sitze ich wirklich in der Tinte. Das macht mir ziemlich Angst. Manchmal rede ich mit irgendwem darüber, was wir 1991 gemacht haben, und das kommt mir nicht vor, als wäre es 17 Jahre her, sondern sechs oder sieben. Die Zeit vergeht wirklich wie ein Wimpernschlag.“

Nun hat Weller fünf Kinder zwischen 3 und 20 Jahren, da sieht er die Zeit natürlich wie einen Transrapid vorbeirasen. Allerdings glaubt er auch fest daran, dass ihn die Kleinen jünger halten – „weil man sich so viel kümmern muss. Oder zumindest sollte. Die interessieren sich einfach für alles, das ist brillant. Man interessiert sich selbst dann auch für viel mehr. Ist toll, jüngere Kinder zu haben. Ältere auch. Ich liebe all meine Kinder. Das ganze Spektrum – brillant. Im Musikgeschäft ist es ja nicht so was Besonderes, eine ältere und eine jüngere Familie zu haben, weil sich alle dauernd scheiden lassen. Hat auch was für sich… Ich kann mich noch erinnern, wie mein Leben war, bevor ich Kinder hatte. Das war okay. Aber wenn sie erst mal da sind, weiß man überhaupt nicht mehr, wie es ohne sie wäre. Sie nehmen so dermaßen viel Platz im Leben ein, so viele Gedanken, so viel Zeit. Manchmal lenken sie mich auch von der Arbeit ab, aber meistens schaffe ich es noch ganz gut, mich zu konzentrieren.“

Er liebt das Studio und die Tourneen, auch wenn er behauptet: „Ich muss viel arbeiten, ich habe eben fünf Kinder. Ich kann mir keine Ruhepausen leisten.“ Aber manchmal entstehen die schönsten Stücke auch gerade dann, wenn man nicht damit rechnet. Im vergangenen Sommer war Weller mit den Kindern in Spanien und sah ihnen zu, wie sie voller Begeisterung ins Meer liefen. Papas Warnungen hörten sie gar nicht, warum auch. Weller war beeindruckt von dieser Furchtlosigkeit und stellt auf „22 Dreams“ nun die wunderbare Frage: „Why Walk When You Can Run“. Die Kehrseite der Familien-Idylle folgt mit „Invisible“, das im Herbst zu Hause in England entstand: „Meine Partnerin behandelte mich, als wäre ich unsichtbar. Einfach nicht da. Mitten in einem Gespräch hatte ich das Gefühl, sie sieht mich überhaupt nicht mehr.“ Es ist kein leeres Gewäsch, wenn Paul Weller sagt: „Diesmal habe ich als Songwriter wirklich alles von mir gegeben. Ich schreibe ja nicht immer nur aus meiner Perspektive, das wäre zu billig, aber vieles kommt schon wie aus dem Beichtstuhl.“

Was ihn heutzutage nicht mehr interessiert: Politik. Hätte er zum Zeitpunkt des Interviews bereits gewusst, dass tatsächlich der konservative Spinner Boris Johnson die Bürgermeisterwahl in London gewinnt, wäre seine Antwort vielleicht anders ausgefallen. Aber Weller entschied sich für Ehrlichkeit: „Ich habe meine Wahlkarte aus Versehen in den Müll geworfen, Wählen ist diesmal also problematisch. Man sollte wohl wählen, aber mir kommen die Kandidaten alle wie ein Witz vor, und sie sind komplett identisch selbe Generation, selber Look, selbe Idee. Ich habe völlig das Interesse an Politik verloren. Deshalb käme es auch nicht von Herzen, wenn ich heute politische Songs schreiben würde, das wäre nur Müll. Erzwungen. Langweilig. Sinnlos.“ Beim Durchblättern seines Song-Buchs „Suburban 100“ fiel ihm außerdem auf, dass ihm die politischen Stücke, die er früher geschrieben hat, gar nicht mehr so gut gefallen. „Das sind die, die wirklich veraltet wirken. Sie bilden vielleicht ganz gut ab, was in den Achtzigern los war, aber andere haben sich viel besser gehalten. Damals war es mir sehr wichtig, das alles zu sagen, also bereue ich die Lieder nicht. Aber sie sind nicht so beständig.“

Von Reue halt Weller sowieso wenig – zumindest, was seine Musik betrifft. Es stört ihn auch nicht, dass er immer wieder zu The Jam und Style Council befragt und an frühere Zeiten erinnert wird. „Man kann nicht vor der Vergangenheit weglaufen. Und ehrlich gesagt freut es mich auch, dass meine alten Platten den Leuten etwas bedeuten, dass sie immer noch angehört werden. Darauf bin ich ziemlich stolz. In meinem Leben bedauere ich schon einiges – dass ich manche Leute nicht netter behandelt habe, zum Beispiel. Aber nicht musikalisch, da bereue ich praktisch nichts. Selbst den Mist nicht, der gehört dazu. Man muss ein paar miese Sachen machen, damit man dann wieder besonders gute machen kann.“

Sein eigenes Werk teilt er auch in „great, soso and rubbish“ ein, ohne verraten zu wollen, was in welche Kategorie fällt. Klar ist nur, dass „22 Dreams“ für ihn in die erste gehört: „Ich glaube, die Leute werden es lieben. Ich hoffe es. Manches überrascht sie vielleicht, aber das gefallt mir ja gerade. Ich schätze, es ist die Art von Album, die man häufiger hören muss. Einiges, was man am Anfang vielleicht komisch findet, mag man sechs Monate später vielleicht besonders gern. Diese Vorstellung gefällt mir, Langlebigkeit.“ Und selbst wenn einige das 21-Stück-Werk für einen zu schweren Brocken halten, ist das Weller egal. „Ich habe mir das verdient. Ich habe mir das Recht erarbeitet, keine Kompromisse einzugehen. Ich habe ja immer vor allem für mich selbst Platten gemacht, ohne auf die Verkäufe zu schauen oder zu viel ans Publikum zu denken. Diesmal war das Gefühl besonders stark. Ich dachte: Okay, ich werde dieses Jahr 50. Ich kann machen, was ich will.“ Dass einige Leute jetzt an das ähnlich ausufernde (aber längst nicht so gelungene) Album „Confessions Of A Pop Group“ denken, ist ihm recht. Bis auf ein kleines Detail: „Ich hoffe nur, ’22 Dreams‘ verkauft sich nicht so schlecht!“

Kurzzeitig hatte Weller darüber nachgedacht, ein Album mit lauter Duetten aufzunehmen – mit Amy Winehouse, die er sehr schätzt, oder Dot Allison. Ihm gefallen auch die Stimmen von Laura Marling und Duffy, ebenso „Chasing Pavements“ von Adele. Er lobt immer wieder die Band The Enemy, weil die „noch etwas zu sagen haben über sich und ihre Generation, das gefällt mir… Bands haben ja oft gar keine Möglichkeit mehr, ihre Meinung kundzutun. Der ‚NME‘ ist ein Witz, da gibt’s nicht mal mehr richtige Interviews, das ist inzwischen eher ein Comic. Da ist kein Platz mehr für ernsthafte Fragen.“ Und los geht’s. Da ist er wieder, der alte bzw. junge Weller, der sich einfach aufregen muss. Ein paar Minuten Rage sind noch drin. Er hasst all diese bunten Zeitschriften mit den Paparazzi-Bildern und den aufgeblasenen Nachrichten aus der Welt der sogenannten Prominenten. „All that crap, celebrity shite – all diese beknackten Magazine, die besessen sind von Äußerlichkeiten – sie ist zu fett, sie ist zu dünn… Jede Woche was anderes. Entscheidet euch doch mal! Fucking nonsense. Überall sind Fotografen, schrecklich.“ Und dann zitiert er noch Lennons „Working Class Hero“: „Keep you doped with religion and sex and tv so ist es doch. Ich hoffe, die Leute haben das bald satt und kehren zum wirklichen Leben zurück. Reality, not Reality-TV!“

Ein kleines bisschen celebrity shite hat Paul Weller kürzlich selbst erleben müssen, als der Journalist Paolo Hewitt, mit dem er 26 Jahre lang befreundet war, ein Buch über ihn schrieb – nachdem sie sich zerstritten hatten. Die beiden reden nicht mehr miteinander, und Weller will dem Thema keine Sekunde zu viel widmen: „Ich habe es nicht gelesen, und es interessiert mich nicht. Ich will nicht mal darüber sprechen, weil ich dem überhaupt keine Glaubwürdigkeit verleihen will. Ich finde es schockierend, dass jemand, mit dem ich befreundet war, seit wir jung waren, so was macht. Das ist Mist. Und ich glaube, es wird auf ihn zurückfallen und ihn verfolgen.“ Instant karma is gonna get him? Weller lacht laut, und die Zornesfurchen verschwinden. „Right!“

Später, im altmodischen kleinen Pub um die Ecke, kippt er in beeindruckender Schnelligkeit zwei Pints und will gerade seine Suppe löffeln, als ein entfernter Bekannter ihm ein Handy hinhält und fragt, ob er nicht mal kurz mit der Freundin sprechen könne. „Ich esse eigentlich gerade“, sagt Weller mit hochgezogenen Augenbrauen, aber dann siegt doch seine neue Milde, und er plaudert ein wenig. Paul Weller sucht keine Aufmerksamkeit, im Gegenteil. Er fällt auf, ohne etwas dafür zu tun. Vielleicht ist es der selbstbewusste Gang, den nur jemand hat, der so viel erlebt hat wie er. Oder doch der Look. Zwischen all den robust-rotwangigen Briten wirkt dieser schicke Mann mit der engen Lederjacke und der eigenen Fred-Perry-Kollektion einfach deplatziert. Andererseits – und da zeigt sich seine Widersprüchlichkeit wieder vortrefflich – ist Weller der Einzige, den es kein bisschen stört, dass neben ihm gerade eine Spinne die Wand hochkrabbelt. Er schiebt nur seine Herrenhandtasche ein paar Zentimeter weiter weg.