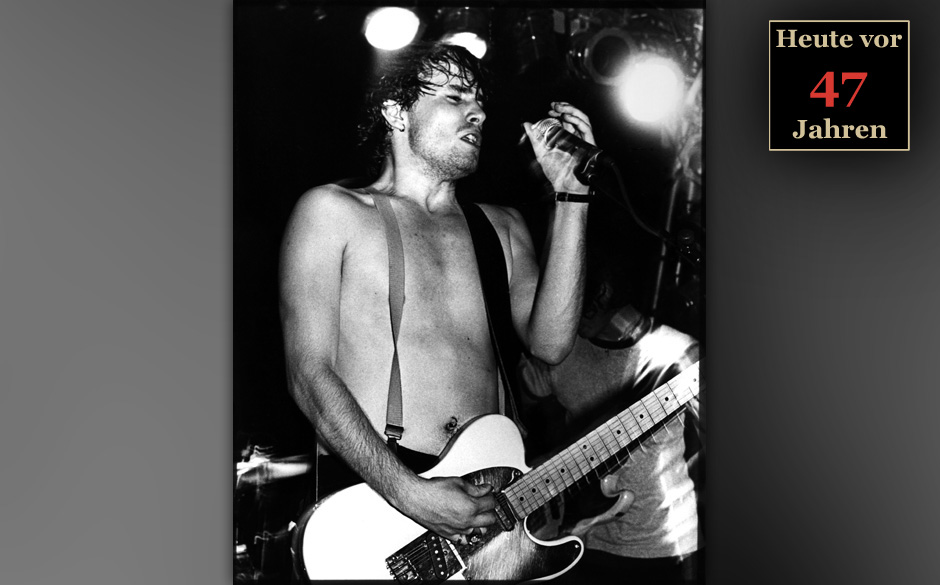

Rewind Today 1966: Jeff Buckley wird geboren

Heute wäre Jeff Buckley 47 Jahre alt geworden. Wir erinnern an den 1997 im Alter von 30 Jahren gestorbenen Musiker mit unserem Nachruf: Dream Brother.

Aus ROLLING STONE 7/1997:

Jeff Buckley – Dream Brother

Bei einem Unfall ertrank der Sänger Jeff Buckley im Mississippi. Der begabte Sohn des ebenfalls tragisch gestorbenen Tim Buckley hinterlässt nur ein Album und einige Songs im Rohzustand. Nachruf auf einen Frühvollendeten.

Die Nachricht klang wie ein übles Gerücht, aber Hoffnung gab es dennoch nicht: Durch das Internet verbreitete sich die Schreckensbotschaft, Jeff Buckley sei im Mississippi bei Memphis ertrunken. Eine erste Mitteilung der Plattenfirma Sony bestätigte die Umstände seines Verschwindens, eine Woche später wurde die Leiche im Fluss gefunden. Jeff Buckley ist tot; er wurde 30 Jahre alt.

Mit seinem Freund Keith war Buckley auf dem Weg ins Studio, wo die Produktion des neuen Albums beginnen sollte. Die beiden hielten an einem Yachthafen, wo Jeff bekleidet ins Wasser sprang und etwa 15 Minuten lachend und singend herumschwamm. Keith hielt Sichtkontakt. Als vorbeifahrende Boote, so die Pressemitteilung, Wellen erzeugten, brachte der Freund einen am Ufer aufgestellten Kassettenrecorder in Sicherheit. Danach sah er Jeff nicht mehr. Als sein Rufen erfolglos blieb, alarmierte er nach zehn Minuten die Polizei. Eine Woche lang blieb eine aufwendige Suche nach Buckley vergeblich, dann herrschte Gewissheit. Die Behörden rekonstruierten derweil den Unfall: Ein von den Booten erzeugter Unterstrom habe den Schwimmenden unter Wasser gezogen.

Buckleys Mutter Mary Guibert ließ verlautbaren: „Mir ist klar geworden, dass mein Sohn nicht wieder aus dem Fluss auftauchen wird. Es ist an der Zeit, ein Leben zu preisen, das einmalig war.“ Auch bat sie darum, keine Gerüchte und Vermutungen über das Evidente hinaus zu verbreiten. Es wurde betont, das Verschwinden von Jeff Buckley stehe nicht im Zusammenhang mit Alkohol- und Drogenkonsum – eine nicht absichtslose Erklärung.

Drei Jahre ist es her, dass Buckley mit dem Debüt-Album „Grace“ (auf Columbia/Sony) binnen Monaten bekannt wurde. Als Sohn von Tim Buckley war ihm Aufmerksamkeit gewiss, jedoch auch das Trauma des Nachgeborenen. Weil sich seine Eltern bald nach seiner Geburt 1966 trennten, verbrachte er später nur eine Woche mit seinem Vater – kurz vor dessen Tod. Später distanzierte er sich einerseits vom Werk des Altvordern, ehrte aber andererseits sein Andenken. „Wir waren unser Leben lang getrennt, und jetzt liegen wir in einem Regal beieinander. Doch er sollte sein eigenes Fach haben, und ich meines. Oder habe ich eine andere Chance, ihm meinen Respekt zu erweisen?“

Die hatte er nicht. Bei allem Bemühen um Distanz blieb Jeff Buckley zumal mit seinem Gesang dem Vater nah. Bereits die ersten Aufnahmen – seine eigenen Songs „Mojo Pin“ und „Eternal Life“, Van Morrisons „The Way Young Lovers Do“ in einer mäandernden 10-Minuten-Fassung – erinnerten in ihrer zerquälten Uferlosigkeit an Tim Buckleys manische Exerzitien.

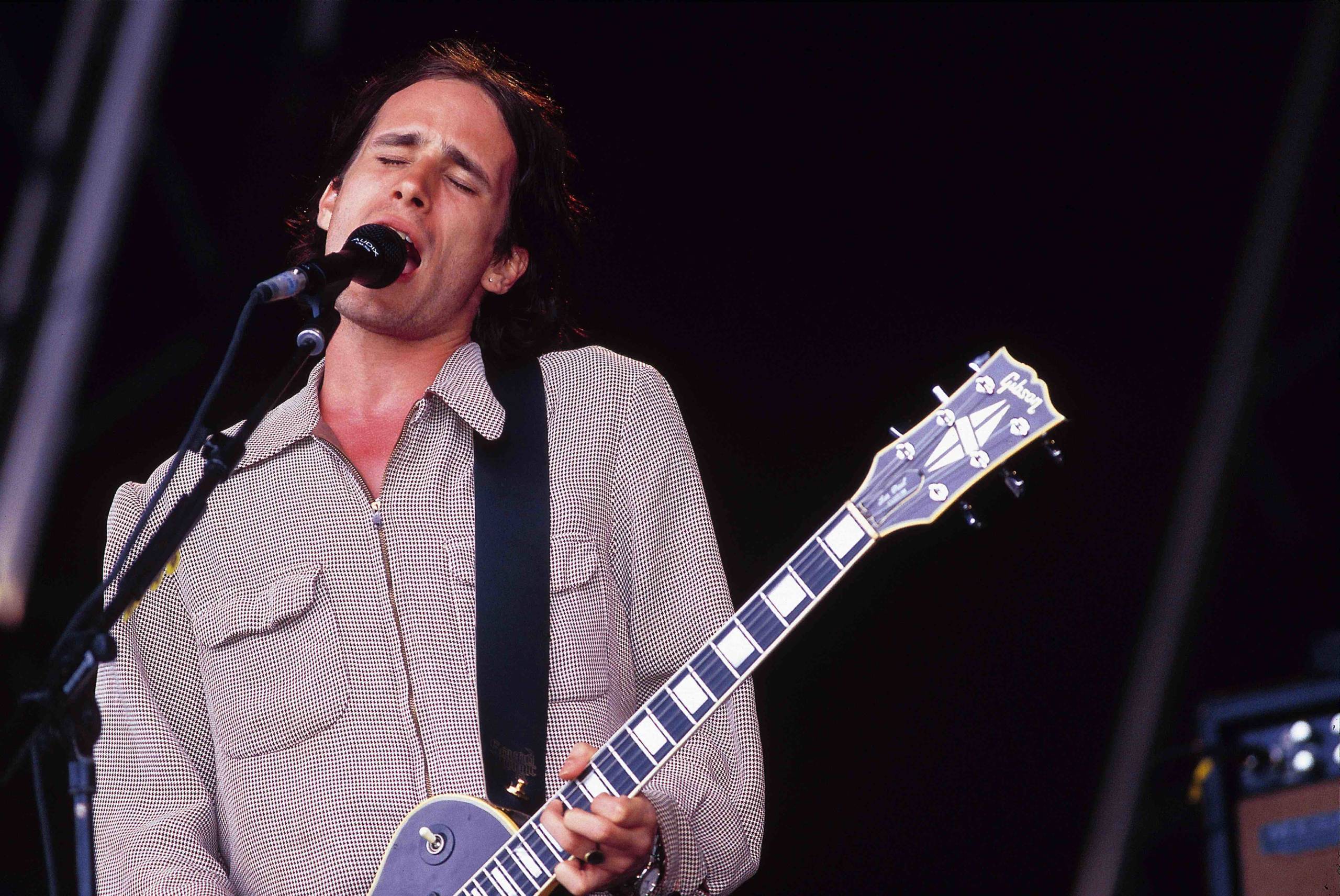

Die ersten Versionen seiner Lieder blieben unfertig und wurden für „Grace“ mit Band neu eingespielt; an Emphase und Intensität waren sie freilich kaum noch zu überbieten. Seine schmale EP „Live At Sin-e“ war ein Versprechen, die Erfüllung folgte schnell: Auf „Grace“ sind Buckleys Songs samt Cover-Versionen ausformuliert und ausarrangiert – ein fast perfektes, beinahe zu pathetisches Debüt-Album. Leonard Cohens „Hallelujah“ und Benjamin Brittens „Corpus Christi Carol“ singt er mit religiöser Inbrunst, da ist kein Zweifel, kein Bruch, keine Dekonstruktion. Bei Konzerten herrschte eine andächtige, schmerzliche Stille, wenn er nur seine Stimme vibrieren ließ, eine androgyne, weinende Stimme – wieder dachte man an den Vater, auch an Morrissey (dessen „I Know It’s Over“ Buckley ebenfalls sang), an Van Morrison und Nick Drake.

Jeff Buckley war ein Sensibilist, ein launischer allerdings – im Bestreben, sich vom falschen Image eines Folk-Sängers zu lösen, pöbelte er schon mal gegen hilflose Amateur-Musiker, wie er gerade eben selbst einer war. Erinnerung an Wanderjahre mit seiner Mutter plagten ihn, auch verlorene Jahre in New York, wo Jeff neben anderen Jobs für den Schauspieler Denzel Washington das Telefon bediente, hatten ihn dünnhäutig gemacht. Die Zusammenarbeit mit dem einstigen Captain Beefheart-Musiker Gary Lucas und Chris Dowd von Fishbone mündete in einigen Songs, aber in Lucas‘ Projekt Gods And Monsters harmonierte Buckley nicht. „Es gab dauernd Streit darüber, ob ich wirklich Gitarre spielen kann“: ein schnöselhafter, doch nicht verwunderlicher Vorwurf von Profi-Musikanten wie Tony Maimone (Pere Ubu) und Anton Fier (Golden Palominos). Lucas erkannte wenigstens den Charismatiker, einen Star im Wartestand. Für seine eigene Band fand Jeff Buckley dann Neulinge, die auch als muskulöses Rock-Ensemble auftreten und mithin die Led-Zeppelin-Anleihen von „Grace“ umsetzen konnten. Sogar Alex Chiltons Big Star-Hymne „Kanga-Roo“ war in Buckleys Programm, und manche zürnten dem Sänger, er beute respektlos fremdes Material aus.

Tatsächlich kündigte Jeff Buckley an, er werde künftig keine Cover-Versionen mehr aufnehmen. „Meine Lehrjahre sind vorbei.“ In seinen Songs „Eternal Life“, „Last Goodbye“ und „Dream Brother“, die im Lichte seines Todes seltsam fanalartig funkeln, erklingt ein vager juvenier Mystizismus ebenso wie klischeehafte Larmoyanz. Sein spiritueller Eifer und das poetische Dickicht der Lyrik haben selten einen Grund im Konkreten – es sei denn in Liebestragödien: „Kiss me, please, kiss me/ But kiss me out of desire, babe, and not consolation.“ Nun je, das war noch epigonal und gar nicht kühn – aber wenigstens exemplarischer und wackerer Weltschmerz. „But love is not a victory march, it’s a cold and it’s a broken Hallelujah“: das nicht aus dem Mund des lebensmüden Hedonisten Cohen, sondern des glühenden Seelensuchers Buckley. Kein Abgesang, sondern eine Gloriole. Vielleicht ist sie zu verzärtelt und gegen den bösen Kern gesungen, aber immerhin eine Interpretation.

Jeff Buckley wirkte manchmal wie ein Frühvollendeter, als wüsste er, dass ihm nicht viel Zeit bleiben würde. Hochfahrend und überfordert zugleich, absolvierte er den Medien-Parcours zur Veröffentlichung, registrierte dankbar die Euphorie – und war nicht mehr ganz bei sich. Natürlich gibt es die schlauen Schwarzseher, die den Niedergang einer zarten Seele im Malstrom der Industrie prophezeien – doch Jeff Bucley wollte ins Licht, nicht zurück in die Kaschemmen und Bars seiner Anfänge. Die Ausbildung an einer Musikhochschule in Los Angeles hielt Jeff für die verschwendetste Zeit seines Lebens. Der eigene Weg, die eigene Stimme waren ihm zum Mantra geworden. „Nur auf diesem Weg kann ich weiterkommen: von einem Ort zum anderen, viele Menschen streifen, schnell neue Freunde gewinnen, um sie dann gleich wieder ziehen zu lassen. Aber gleichzeitig habe ich gelernt, dass ich Kontakt halten muss – oder alles verliere.“

Ein paradoxes System, das keiner aufgedrängten Backstage-Plauderei standhält.Seiner Wirkung auf Frauen sei sich dieser hermaphroditische Jüngling sehr bewusst gewesen, erzählt eine ehemalige Betreuerin bei seiner Plattenfirma: Ein Feuerzeug wand Buckley mit einer umständlichen, streichelnden Bewegung aus der helfenden Hand. So zärtlich, so vorsichtig konzipierte er seine Musik. So manieriert war er allerdings auch bisweilen.

Jeff Buckleys Privatreligion mutete putzig an: „Ich sehe Gott als jemanden, der weiß, wie man ein Auto zu fahren hat, der weiß, wie man sein Mädchen in die Disco bringt, die ganze Nacht tanzt, einige Drinks in sich hineinschüttet, das Mädchen nach Hause bringt, ihm einen Kuss gibt und sich dann schlafen legt Gott braucht keinen Chauffeur – er muss selbst fahren.“ Gott ist also gar nicht tot – er sitzt noch hinter dem Steuer. „Ich bin in mir selbst zu Hause“, behauptete er selbstbewusst gegenüber dem Journalisten Matt Diehl. Es klang wie das trotzige Pfeifen eines Kindes im Wald.

„Lilac wine, I feel unsteady, where is my love?“ klagte Buckley wie einst Nina Simone, „I cannot see clearly.“ Der schaffe das nicht mit dem Ruhm, hörte man damals, der sei zu nett, zu sensibel, zu fragil. Ein Träumer womöglich. Aber nicht der einzige. Buckley nahm schnell für sich ein und erreichte auch Menschen, die sich für Songwriter-Musik üblicherweise nicht interessieren – und vor allem das Rock-Publikum, das sich bei Lenny Kravitz‘ geschickten Rückgriffen wohlfühlt und das ihm so wichtig war. Größte Dimensionen, auch in der amerikanischen Heimat, schienen mühelos erreichbar.

Dennoch brach ein seltsam langes Schweigen an, nachdem all der Tumult um „Grace“ vorbei war. Drei Jahre sind eine Zeit, die keine Plattenfirma für ein Nachfolge-Album, und sei es noch so erfolgreich, empfehlen würde. Das Gedächtnis auch der Plattenkäufer ist kurz. Nun war die Endproduktion eines neuen Albums jedoch anberaumt, die Songs also vermutlich komplett geschrieben und im Demo-Zustand. Ob man sie je hören wird, ist den Unwägbarkeiten zwischen Erben und Plattenfirma unterworfen. Die Geschichte lehrt freilich: Es kommt alles heraus, wenn es Geld einbringt. Und einer Legendenbildung wird auch Jeff Buckley nicht entkommen. Schon treten die Intimfreunde zahlreich und leutselig hervor.

Im vielleicht schönsten Lied, „Lover, You Should Have Come Over“, singt Jeff Buckley bereits sein Epitaph: „Looking out the door/ I see the rain fall upon the funeral mourners/ Parading in a wake of sad relations/ As their shoes fill with water/ And maybe I’m too young/ (…) Sometimes a man get carried away/ When he feels like he should having his fun.“

„DAS ARCHIV – Rewind“ umfasst über 40 Jahre Musikgeschichte – denn es beinhaltet die Archive von Musikexpress, Rolling Stone und Metal Hammer. Damit ist von Popmusik über Indierock bis zu Heavy Metal nahezu jede Musikrichtung abgedeckt – angereichert mit Interviews, Rezensionen und Reportagen zu Filmen, Büchern und popkulturellen Phänomenen: