Exklusiver Vorab-Auszug: „Der Couchrebell“ von Frank Schäfer

Lesen Sie bei uns exklusiv: einen Auszug aus dem neuen Buch des ROLLING-STONE-Autors Frank Schäfer, "Der Couchrebell".

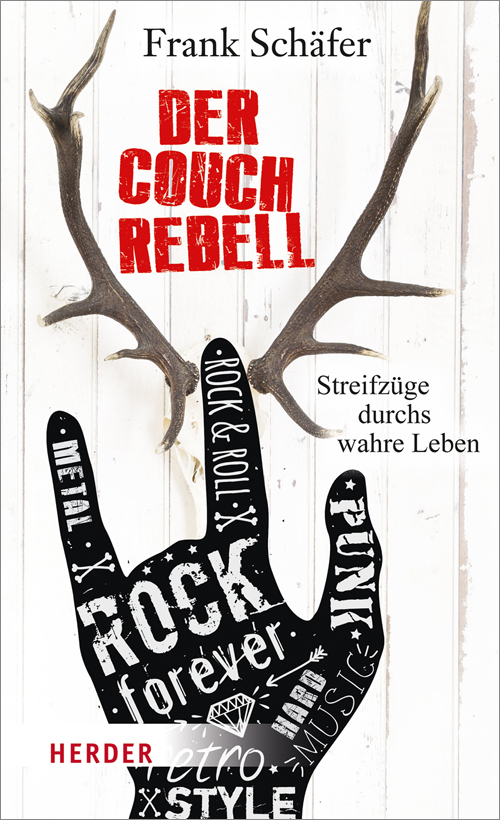

Mit „Der Couchrebell“ (Herder) veröffentlicht der Schriftsteller und ROLLING-STONE-Autor Frank Schäfer sein neues Buch. Darin erzählt Schäfer, wie er sein Rebellentum aus den Achtzigern und Neunzigern herüberzuretten versucht in seinen ganz normalen Alltag, irgendwo zwischen Malle und Wacken. Streifzüge durchs wahre Leben.

Wir präsentieren exklusiv einen Auszug.

Frank Schäfer – Der Couchrebell

Die großen politischen Reizthemen fehlten bei uns. Mein Vater war Arbeiter und wählte SPD wie schon sein Vater. Meine Mutter wählte SPD wie schon ihr Vater. Kommunismus lehnten sie als weltfremd ab. Die realexistierende DDR erschienen ihnen zu trist, sie fühlten sich wohl in der Bundesrepublik. Trotzdem hatten sie einen wachen Blick für soziale Ungerechtigkeiten und hätten gegen eine gerechtere Verteilung des Kapitals nichts einzuwenden gehabt. Da war ein diffuses Unbehagen gegen die da oben, dem sie gelegentlich Ausdruck verliehen, in der Regel aber machten sie aus politischen Fragen keine große Sache. Als ich mein bisschen politisches, alles in allem salonmarxistisches Bewusstsein entwickelte und ihnen auch schon mal mit enthusiastischem Armrudern vorstellte, nickten sie interessiert. Ja, so könne man das vielleicht auch sehen. »Aber Papa hat heute so viele Äpfel gesammelt, wollen wir morgen nicht mal wieder Eierkuchen mit Apfelmus essen?« Meine Mutter wusste, womit sie mich kriegen konnte.

Auch was unseren Musikgeschmack anging, blieb ein Kulturkampf aus. Meine Eltern gehörten zur Die-hard-Schlagerfraktion mit leichter Neigung zum Volksmusikalischen. Ich hörte von dem Moment an, als ich so etwas wie musikalischen Geschmack entwickelte, Radaumusik. Mein Bruder hatte da ordentlich vorgelegt und sich mit Alben von Thin Lizzy, Deep Purple, Led Zeppelin, Black Sabbath, Slade, Sweet, Uriah Heep bis Lucifer’s Friend aufmunitioniert. Beide Parteien versicherten sich in musikalischen Geschmacksfragen ihrer gegenseitigen Abneigung. Wenn meine Eltern den »Musikantenstadl« anschalteten, ging ich raus und steckte mir den Zeigefinger symbolisch und hoffentlich für sie gut sichtbar in den Rachen. Und sie hielten auch selten einmal mit ihrem abschätzigen Urteil hinterm Berg. Interessant erscheint mir, dass sie noch einmal die Ressentiments aus den Fünfzigerjahren auspackten, sogar das alte Verdikt »Hottentottenmusik« kam zum Einsatz, aber sie verbanden damit keine Restriktionen mehr. Sie mochten unsere Musik vielleicht nicht, zu laut, zu unharmonisch, dazu »auf Englisch«, aber das hieß noch lange nicht, dass sie etwas dagegen unternehmen wollten. Ein aufgeklärter Dissens.

Als ich irgendwann Heavy Metal nicht mehr nur hörte, sondern auch selbst spielen wollte, hätte es Ärger geben können. Sie thematisierten meine verwahrloste Erscheinung durchaus, vor allem »die Matte«.

Gern beim Essen.

»Frank, du musst langsam mal wieder zum Putzer«, begann mein Vater grinsend.

»Nö.«

»Da muss mal wieder ein Schnitt rein.«

»Ansichtssache. Gibst du mir mal die Erbsen?«

Er reichte die Schüssel rüber und grinste schon wieder.

»Mensch, wie sieht denn das aus?«

»Nicht nach ihm und nicht nach ihr«, nickte meine Mutter.

»Ist ja deine Sache, aber hast du mal in den Spiegel geguckt?« Jetzt schien es ihm richtig Spaß zu machen, seine Augen blitzten. »Du hast nun mal so ein dickes Gesicht. Zusammen mit den langen Haaren …« Er schüttelte gespielt traurig den Kopf.

»Schon klar!«, winkte ich ab.

»Sagt deine Freundin denn nichts?«

»Also ich hätte dich schon auf den Pott gesetzt«, nickte meine Mutter.

»O Mann«, ich stöhnte.

»Man wird doch noch mal seine Meinung sagen können!«

Er wusste, dass er nichts ausrichten würde. Er wollte mir einfach nur ein bisschen auf die Nerven gehen und weidete sich daran, dass mir die Situation peinlich war.

Unsere Idee, eine Band gründen zu wollen, nahmen sie zunächst nicht ernst. Dagegen ließ sich auch nicht viel einwenden, niemand von uns besaß ein Instrument, die Blockflöten mal ausgenommen, die vom Musikunterricht der Grundschule übrig geblieben waren. Aber wir hatten bereits einen Namen, nämlich Adrenalin, einen Schriftzug, Aufkleber und jeder wusste längst, was er spielen würde, sah sich damit bereits auf der Bühne stehen vor einem vielhundertköpfigen, frenetischen Mob. Bis ich mir eine eigene E-Gitarre zusammengespart, einen billigen Verzerrer vor einen Hifi-Verstärker geschaltet und mir aus ein paar Lautsprechern und Presspappe eine erste Box gezimmert hatte, verging ein halbes Jahr. Bis dahin übte ich trocken auf einem Tennisschläger. Ich war also schon ein ziemlich versierter Gitarrist, bevor ich mein erstes Instrument in der Hand hielt.

Ich hätte mir zu Übungszwecken eine Westerngitarre von einer Nachbarin borgen können, aber ein älterer Bekannter meines Bruders, der seit vielen Jahren in einer Hippie-Formation spielte, riet davon ab. »Das verdirbt dir nur den Stil.«

Irgendwann hatte ich die 499,- DM zusammengestottert, die eine No-Name-Stratocaster-Kopie aus Nippon in edelstem Weinrotmetallic damals kostete. Mein Bruder fuhr mich in die Stadt. Anzutesten brauchte ich sie nicht, ich hätte ja auch gar nichts darauf spielen können – sie sah einfach Achtzigerjahre-mäßig scharf aus. Ich brannte darauf, sie zu Hause an meinen DIY-Behelfs-Stack anzuschließen. So geschah’s, und jetzt entwickelte ich sehr schnell meinen unkonventionellen, von keinen Vorbildern inspirierten, ganz unverwechselbaren Personalstil. Es klang ehrlich schlimm. Aber eine Band ist ja mehr als die Summe seiner Teile, also fragten wir meinen Onkel Adolf, der mir noch nie einen Wunsch abschlagen konnte, ob wir seinen Partykeller, in dem ja doch keine Partys gefeiert wurden, zweckentfremden und zum Proberaum umwidmen durften. Wir durften. Die anderen hatten in der Zwischenzeit ähnliche Fortschritte gemacht wie ich. Wir stellten also unser Equipment da rein, und tatsächlich waren wir zu fünft eine tödliche Waffe. Für die Ohren.

Nach einem guten Jahr konnten wir unsere Instrumente halbwegs stimmen, drei bis vier unterschiedliche Akkorde spielen, sogar mehr oder weniger in jenem Vier-bis-fünf-Viertel-Rhythmus, den unser Schlagzeuger uns vorgab – und wir hatten zwei Hände voll Songs, die für Punk stilistisch viel zu prätentiös, dafür ohne jede politische Haltung, aber für Metal viel zu unausgegoren und technisch einfach nicht der Rede wert waren. Wir hatten bereits Geburtstage von Freunden aufgemischt, jetzt war es Zeit für einen großen Auftritt. In unserem Heimatdorf sollte ein Open Air stattfinden, der SPD-Ortsverein musste noch ein paar Spendengelder verbrennen oder wollte sich bei der Dorfjugend einschleimen. Wir schrieben ein vollmundiges Info, wurden eingeladen, kamen mit aufs Plakat, und zwei Wochen vorher erklärten mir meine Eltern, dass sie sich mit Freunden ebenfalls dort einfinden würden.

»Es gibt ja auch Musik«, sagte mein Vater.

»Habe ich auch gehört.«

»Vor allem aber Bier und Bratwurst.«

»Jau.«

»Ich meine nur, falls die Kapellen nicht so unser Fall sind.«

»Schon klar.«

»Ist ja vermutlich so’n neumodischer Kram.«

»Da kannst du von ausgehen.«

»Na ja, ist ja umsonst. Wenn alle Stricke reißen, isst man seine Wurst, trink sein Bier, und zum ›Aktuellen Sportstudio‹ ist man wieder zu Hause.«

»Genau.«

Irgendwann gaben aber doch beide Seiten ihre Deckung auf, und meine Mutter fragte mich besorgt, ob wir auch »genug geübt« hätten.

»Mach bloß keinen Blödsinn«, warnte sie. »Du blamierst die ganze Innung.«

»Jaja.«

Dergleichen hatte ich aber tatsächlich auch schon gedacht. Wir wurden aufgeregter, je näher der Termin rückte. Und ich ahnte, was ich niemals zugegeben hätte, weder vor meinen Eltern noch vor der Band. Klar, wollte ich ihnen zeigen, was eine Harke ist, ihnen und ihrer Generation beweisen, dass sie es einfach nicht mehr brachten, dass wir es lauter, schneller, härter konnten, dass wir die Zukunft waren und sie von Vorgestern. »Wir sind die Saat, die endlich aufgeht, / wir sind der Aufstand, der jetzt aufsteht und der jetzt losgeht!«, sang Udo Lindenberg etwa zur gleichen Zeit in »Das Gesetz«, und es entbehrt nicht einer gewissen Folgerichtigkeit, dass er für diesen Song nicht sein erprobtes Panikorchester aufspielen ließ, sondern die Metal-Band Dokken rekrutierte. »Das Gesetz, das sind wir, das Gesetz sind wir / noch sind wir ein Fluss, doch bald sind wir ein reißender Strom / das Gesetz sind wir!«

So in etwa fühlten auch wir. Einerseits. Andererseits – und das war nun wirklich beinahe schizophren – wollten wir unseren Eltern gefallen. Wir hätten absolut nichts dagegen gehabt, am Tag nach der Show von ihnen die Schultern geklopft zu bekommen. »Alle Achtung, mein Sohn, dass du in so kurzer Zeit schon eine so filigrane Fingerfertigkeit an deinem Instrument an den Tag legst, das hätte ich weiß Gott nicht gedacht, ich bin beeindruckt. Du hast Talent, was sage ich, du bist ein Naturtalent, ich habe dich unterschätzt.«

Niemals würde das passieren. Und dennoch suchten wir in unseren knallharten, hundsgemeinen, ein neues Gesetz introduzierenden Hammersongs heimlich nach einer Brücke zwischen den Generationen. Das an einen Marsch erinnernde Intro mit der zweistimmigen Gitarrenmelodie, das müsste doch etwas für sie sein? Oder dieser eingängige Chorus vom Opener, der war doch unabhängig vom Alter gut? Rebellen sehen anders aus.

Als wir dann auf der Bühne standen, einem Gummiwagen des örtlichen Bauern mit abgeklappten Seitenteilen, gaben wir uns wirklich Mühe, die Innung nicht zu enttäuschen. Sie gingen nach drei Songs, winkten kurz von weitem mit verkrampft lächelnden Mienen, und wir waren dann auch nachträglich ganz froh, denn die Eisenketten, angebracht, um die Seitenteile in der Waagerechten zu halten und so die Bühne um wichtige Quadratmeter zu vergrößern, rissen nach der Hälfte des Konzerts, zwei von uns schmierten ab, fielen einfach von der Bühne und rammten ihre Gitarren unter wildem Getöse unangespitzt in den saftigen Weideboden. Unser erstes richtig großes Konzert war damit vorbei.

Wir zehrten lange von diesem ereignisreichen Samstag, denn in der Szene hielt sich hartnäckig der Witz, Adrenalin hätten mal wieder »mächtig abgeräumt«. Aber der Abend hatte auch etwas Leitmotivisches. So lief es meistens in meinem Leben – die Rebellion blieb irgendwie aus oder versickerte auf halber Strecke. Vermutlich ist das der Grund, warum mich die Figur des Rebellen all die Jahre so fasziniert hat. Ich suchte in der Pop- und Kulturgeschichte nach den mir gemäßen, zur Identifikation einladenden Widerständlern. Mit denen konnte man von der Couch aus eine Menge Abenteuer erleben.

Frank Schäfer, „Der Couchrebell“, Verlag Herder 2014, 192 Seiten, 14,99 Euro.