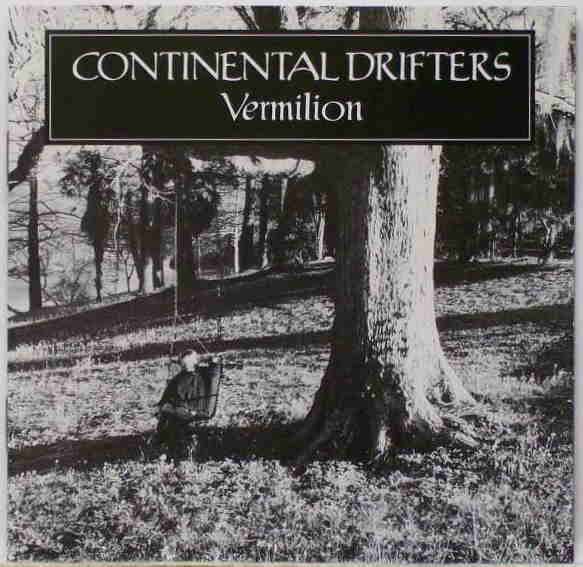

Continental Drifters :: Vermilion

Der definitorische Wert des Begriffs „Americana“ ist durch inflationären Gebrauch inzwischen arg geschwächt, doch wenn es auf diesem Globus eine Band gibt, auf die er noch paßt wie „Punk“ zu den Pistols oder „Genie“ zu George Jones, dann sind das die Continental Drifters. Obschon eine Dimension der Ur-Drifters mit dem Abgang des singenden Drummers Carlo Nuccio bereits weggebrochen ist, eines Mannes immerhin, der nicht nur live einen mehr als passablen Levon Helm abzugeben wußte. Damit mag sich die Stil-Palette um einen Farbton verringert haben, doch stehen den Drifters im Spannungsfeld zwischen Folk und Rock, zwischen souligem Pop und swampigem Country noch immer mehr Tönungen und Nuancen zur Verfügung als der gesamten „No Depression“-Konkurrenz. Eine Stärke, die leicht zur Schwäche werden kann, wenn Intensität und Musikalität, die der Kitt sind für die ganze Stilvielfalt, nicht durchgehalten werden oder das Material den wechselhaften Druckverhältnissen nicht standhält.

Anders als etwa Son Volt, die mit einem einzigen, prototypischen Sound auskommen und mit nur einem Rhythmus, bei dem halt jeder Song mit muß, fangen die Drifters jedesmal bei Null an, wenn’s ans Arrangieren geht. Eine weitere potentielle Fehlerquelle, weil nicht alles gleichermaßen gelingen kann. Bedenkt man überdies, daß drei Songwriter mit eigener, unverwechselbarer Handschrift ihre Idiome einbringen, und daß ebensoviele Lead-Stimmen ihren Platz im Kanon finden müssen, wird klar, daß die Pendel dieser Combo weit ausschlagen und ihre Sessions recht prekäre Unternehmungen sind.

Das Debüt-Album hatte über Gebühr unter diesen Unwägbarkeiten gelitten und nur phasenweise anklingen lassen, zu welch phantastischen, fiebrigen Höhenflügen die Drifters fähig sind, wenn sie live spielen. „Vermilion“ schafft den Spagat besser, hängt nur selten in den Seilen. Am besten sind die Drifters hier, wenn Susan Cowsills matrimonal-süffiges Timbre sich mit Vicki Petersons popbewußter Souveränität paart und die Songmatratze die nötige melodische Elastizität hat wie „Way Of The World“ oder das Jingle-Jangle-Wunder „The Rain Song“. Großartig auch Vickis schlichtes „Watermark“, das jeder Bangles-LP zur Zierde gereicht hätte, und das weit ambitioniertere, seelenforschende „Who We Are, Where We Live“.

Schwieriger, weil spröder sind Peter Holsapples Beiträge. „Meet Me In The Middle“ gemahnt noch an die grandiosen dB’s, schlüssig und flüssig, während das verorgelte „Darlin‘ Darlin'“ und „I Want To Learn To Waltz With You“ ihre Liebesbotschaft wenigstens ohne größere Umwege überbringen. Letzteren Titel, den Holsapple auch schon selbst interpretiert hat, überläßt er hier dankenswerterweise der Intonation seiner Gattin Susan. „Don’t Do What I Did“ ist dagegen ein wenig harsch in seiner Selbstkasteiung, doch ist nichts auf „Vermilion“ so anstrengend und am Ende so lohnend wie Holsapples Familiensaga „Daddy Just Wants It To Rain“. Song-Selbstbildnisse von dieser Offenheit sind rar und kostbar.