Jack – The Jazz Age

Alben von Jack beginnen so getragen, glorios und hoffhungsfroh, als käme mit der Morgendämmerung die Revolution. „Three O‘ Clock“ ist diesmal der Auftakt:“Drinkin‘ stops the thinking of you“, glaubt Anthony Edwards, die Streicher jubilieren, die Gitarren drängen. Wie schon bei ihrem Debüt „Pioneer Soundtracks“ vor zwei Jahren bleibt das erste das beste Stück. Und der Titel die reine Angeberei. Das Als-ob dieser Kapelle hat schon etwas Putziges.

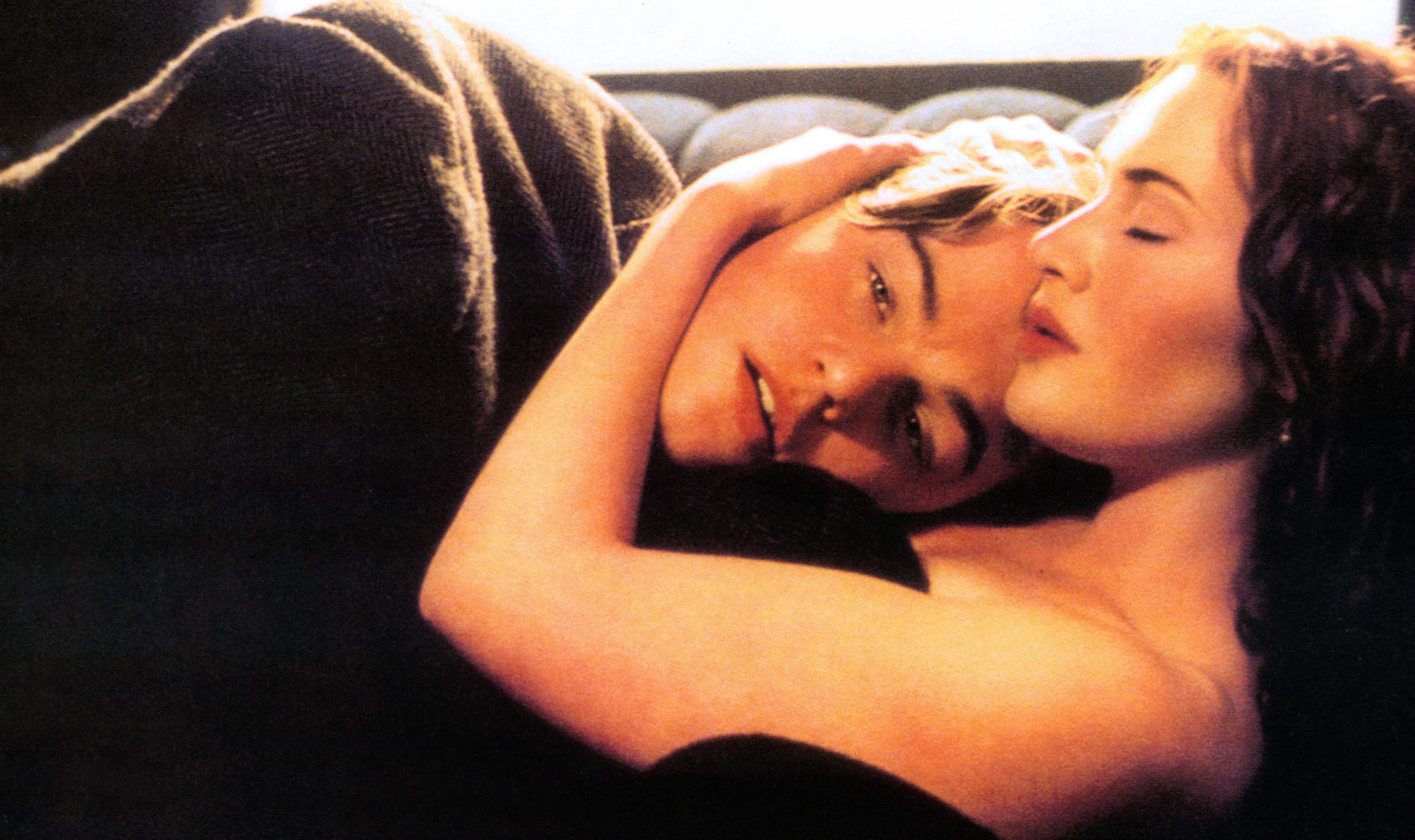

Natürlich kultivieren Jack Dandytum und Britischsein, doch sie brauchen dazu neun Musiker, von denen nur Anthony eine Idee davon hat, was Glamour bedeutet. Man könnte sagen: Jack haben Melodien, aber sie machen zuviel Druck. Auf akkurate Songs verzichten sie ostentativ. Verglichen mit den Tindersticks sind sie Rocker, verglichen mit Pulp Simplizisten. Der junge Scott Walker ist das Vorbild – sie hätten sich Scott 4 nennen sollen. Mit Songs wie „Lolita“ und „Cinematic“ fuhren sie noch einmal dekadente Romantik ins Spiel, die eher nach Jeremy Irons riecht als nach F. Scott Fitzgerald. Die Arrangements sind breit und überladen, sieben Minuten bringen es nicht immer, und Größe ist keine Frage der Quantität. Jack sind arme Vettern, die Jarvis Cockers abgelegte Samtsakkos und Hochwasserhosen auftragen und als Theatermacher durch die Lande ziehen. In Spanien mit Erfolg. Deshalb heißt ein Stück auch „Pablo“, Honey.

„TheJazzAge“, das kann man ja mal wieder unschuldig behaupten. Sagen wir jedoch lieber: Cherry Poppin‘ Daddies. Weshalb Liam Gallagher sich dennoch vor Jack fürchten muß und

Hotelzimmer nicht mehr dieselben sind, lesen Sie bitte in der nächsten Ausgabe. 2,5