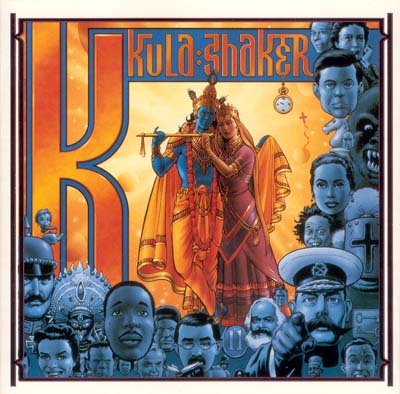

Kula Shaker – K :: Columbia/Sony

Wer hat die Hippies reingelassen? Weller war’s – und die Stone Roses beim zweiten Anlauf. Auch Oasis sind nicht ganz freizusprechen, gravitiert doch die Pop-Galaxis um ihre Supernova. Ein Moment der Unaufmerksamkeit – und schon stinkt es nach Räucherstäbchen.

Anfangs, im Frühjahr erst, war es brüllend komisch: „I’m telling you man. Jerry was here, you can feel his presence everywhere“ sangen Kula Shaker auf ihrer ersten Single. Far out. Aber hey, die Boys sind Briten, es könnte sich um Humor handeln. Geben wir ihnen den benefit ofthe doubt. Ein Fehler, wie wir heute wissen. Kula Shaker meinen es ernst, das Vibes-Gewinsel, die Karma-Kacke, den ganzen fernöstlichen Spiritualisten-Mumpitz, den Sänger Crispian Mills angeblich aus Indien mitgebracht hat, der bei Kula Shaker aber so klingt, als hätten sie ihn mit Vegetable Biryani in ihrer Nachbarschafts-Curry-Bude eingenommen, halb verdaut und mit „K“ wieder ausgeschissen. „Govinda“, „Sleeping Jiva“ und „Tattva“ heißen die Songs: „Acyntia bheda bheda Tattva“ ad nauseam, dazu elektrische Gitarren und, wen wundert’s, Sitar-Soli. Brian Jones ist schon bestraft genug, aber George Harrison ist zu glimpflich davongekommen.

Tattva, so Mills, 22, sei der Schlüssel zum Universum und zur Glückseligkeit. Steht da nicht die Armut davor? „Nein“, weiß Mills, „das Hungern macht denen nicht so viel aus wie man vielleicht denkt, nicht solange sie eins sind mit sich selbst, erleuchtet“ Einleuchtend. Und eine frohe Botschaft, waren wir doch bisher voll des Mitleids für die achtjährigen Bettler, zehnjährigen Arbeiter und zwölfjährigen Prostituierten, die Indiens Straßen bevölkern. Aber alles halb so schlimm. All you need is Tattva.

Und Mills legt nach: „Für eine soziale Revolution brauchte man Unmengen von LSD.“ Originell. Besonders aus so berufenem Munde. Crispian ist Sohn der Schauspielerin Hayley Mills und Sproß einer erlauchten Familien-Dynastie, die seit undenklichen Zeiten in Geld schwimmt. Briten stehen in dem guten Ruf, im Alter wunderlich und exzentrisch zu werden. Mills scheint es schon in jungen Jahren erwischt zu haben.

Das erklärt, wie arschglatte Gesichter Musik absondern können, die sooo einen Bart hat. Live brennen Kula Shaker ein Feuerwerk ab, aber „K“ trägt einen tödlichen Keim in sich, der ganze Musiklandschaften in wenigen Jahren veröden kann und vor dem es kein entrinnen gibt: das Progressiv-Virus, auch als Gentle Giant bekannt. Ein unmittelbarer Ausbruch der Seuche, nennen wir sie Genesis, ist freilich nicht zu befürchten. Kula Shaker sind nur der Wirt.

Die Ansteckungsgefahr ist jedoch nicht zu verniedlichen, wie die Musikgeschichte leider stets auf erschreckende Weise belegt „K“ ist noch Pop und schon Rock, noch Neurose und schon Narkose, Post-Beat und Prä-Glam. Yep-Kids, think about it: Kula Shaker sind die Prä-Suede.

So der psychedelische Bay Area-Sound der Mid-Sixties Pate stand, die frühen Floyd oder das ausgeflipptere Ende des Freakbeat, ist „K“ genießbar. Hanebüchen wird es, wenn der Mystizimus zuschlägt und Produzent John Leckie zuläßt, daß allzu schamlos Gräber geplündert werden. „Knight On The Town“ ist Cream für Arme. „Temple Of Everlasting Light“ erinnert an die übelsten Hippy-trippy-Exzesse von Led Zeppelin.

Dazwischen, das soll nicht unterschlagen werden, birgt „K“ auch ein paar hübsche Kleinode wie „Smart Dogs“, wo die Stone Roses einen auf Sixties machen, oder „Into The Deep“, das die Moody Blues problemlos hätten integrieren können auf ihrem „In Search Of The Lost Chord“.

Britpop hat es in drei Jahren weit gebracht, wir schreiben 1968, und es droht bereits wieder the age of Aquarius, Batikhemden, Jesuslatschen und Seancen im Schneidersitz.

Wo, verdammt nochmal, bleibt in diesem Szenario bloß der wilde Schwarze, der die Gitarre mit den Zähnen spielt?