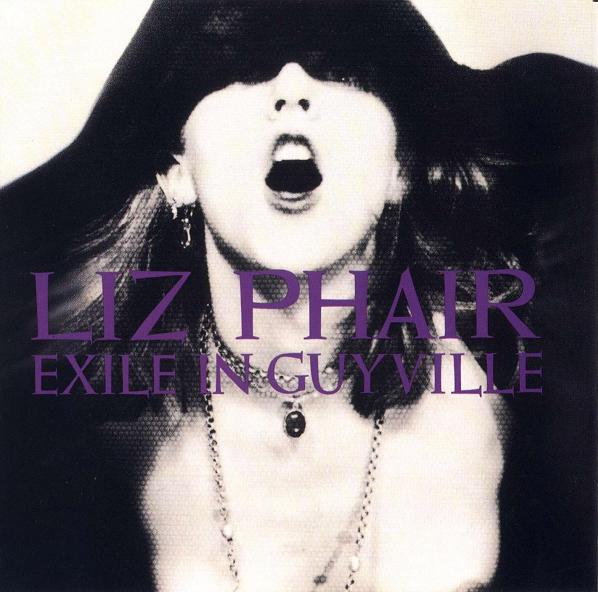

Liz Phair – Exile In Guyville

Polly Jean Harvey mag den Post-Feminismus in der Rockmusik nicht allein erfunden haben, aber diesen ihren Standpunkt vertrat sie auf dem Debüt „Dry“ mit ziemlich wortgewaltigem Punk-Blues — und einen Monat vor dem Debüt von Liz Phair auf „Rid Of Me“ noch extremer mit emotional fordernden Songs, in denen sie aus ihrem Herzen keine Mördergrube machte. Es war dann aber Miss Phair, die damals die einschlägige Kritik schier grenzenlos faszinierte. Nicht zuletzt deswegen, weil es sich bei der Platte nicht etwa um ein vorlautes Sturm-und Drang-Werk handelte, sondern bei und trotz allem (mittlerweile auch etwas welk gewordenen) Neutöner-Zauber um eine verblüffend reife Leistung, die seinerzeit Vergleiche mit Kolleginnen von Patti Smith bis Suzanne Vega nahelegte.

Weil das der Titel provozierte, tippte gleich beim Gitarren-Riff des ersten Songs fast jeder auf das Rolling Stones-Album von 1973 als Inspiration. Nachträglich könnte man behaupten, dass genauso gut der Lou Reed von „Loaded“ bei „6 I“ Pate stand. Noch mehr traf das auf den nächsten Song, „Help Me, Mary“ zu, bei dem man schon sehr spekulieren und größere argumentative Klimmzüge bemühen müsste, um irgendwo auf „Exile On Main Street“ Ähnlichkeiten zu entdecken. Was bei dem Debüt sehr beeindruckte, war die enorme stilistische Bandbreite, die Liz Phair seit der vorher nur bei Auftritten verkauften „Girlysound“-Kassette entwickelt hatte. Folk, Power-Pop. Hardrock, Indie-Pop, ja auch mal Pop von derart schlichtem Zuschnitt, dass MTV „Never Said“ eine kleine Weile für heavy rotation-tauglich befand. Einer der wenigen Tracks, der mit seinem Sound und den sehr compressed abgemischten Harmonika-Soli tatsächlich als ein „Exiler“- Outtake oder -Derivat durchgehen konnte, war „Soap Star Joe“. Nur dass Jagger/ Richards nie irgendwelche durch Showbusiness-Hype fabrizierte Helden als naheliegendes Thema für einen Song betrachteten, wie das Liz Phair hier tat. Überhaupt spielte sie gern immer wieder (Geschlechter-)Rollen durch.

teils auch durchaus Widersprüche provozierende. In ziemlichem Kontrast zu dem „I’ll fuck you til your dick is blue“ stehen die Rollen in „Mesmerizing“ und „Fuck And Run“, wo sie das Sensibelchen spielt, das sich nach einem Freund sehnt, mit dem sie ganz altmodisch Händchen halten kann: „I want all that stupid old shit/Like letters and sodas“, bekennt sie und klagt: „I can feel it in my bones/ I’m gonna spend another year alone/ It’s fuck and run/ Fuck and run even when I was seventeen…“ Ein Klassiker im Genre des Teenage deigst-Pop-Songs von jemandem, den man ausgerechnet auf diesem Album — mittlerweile 26 und ansonsten nicht unbedingt für mangelndes Selbstbewusstsein stehend – nie erwartet hätte. Nur mit dem Unterschied, dass in dieser Gattung fourletterwords früher strikt tabu waren. Auf das Thema Scheidung kam sie im „Divorce Song“ um einiges schnoddriger zurück, als das irgendwer je zuvor in einem Country-Song tat. „And the license said you had to stick around til I was dead/ But If you’re tired looking at my face I guess I already am“, singt sie da, und als feministisches Pamphlet kann man dies Bekenntnis, mit dem sie eigentlich die Beziehung zurück wünscht, kaum interpretieren. Noch eindrücklicher artikuliert sie im düsteren „Shatter“ die Ambivalenz von Gefühlen, auch ihre Angst, die Kontrolle über diese verlieren zu können. Etwas gewöhnungsbedürftig von jemandem, der wiederum anderswo von sich als „blow-job queen“ fantasiert und in die Rolle der mörderischen Femme fatale schlüpft.

Manche der 18 Stücke waren mehr Fragmente denn fertige Songs (allerdings offenbar ganz bewusst als solche konzipiert), und als Provokation war wohl einer wie Johnny Sunshine“ gedacht, bei dem sie Hardrock und uralten Kitschpop zusammenzwingt. Letztlich ist „Exile In Guyville“ ein Versprechen geblieben, das sie bei späteren Arbeiten nie richtig einzulösen vermochte. Die drei Bonus-Tracks (ein Demo, ein Instrumental, der Reggae/Pop-Mix „Say You“) sind eher überflüssige Zutaten. Im Übrigen wollte der für die Neu-Überspielung zuständige Tontechniker offenbar ein für allemal das Gerücht aus der Welt schaffen, dass man es hier mit einem Klassiker der ganzen Lo-Fi-Gattungzu tun habe. Richtig lo-fi und bescheiden klingt nämlich vergleichsweise die CD von 1993!

Die „Making of“-DVD als Zugabe – knapp anderthalb Stunden Amateur-Video, auf dem auch seinerzeit an der Produktion Beteiligte ungewöhnlich viel belangloses Geschwätz von sich geben — schafft es tatsächlich, dass man am Ende am Rang der Platte ein wenig zu zweifeln beginnt.