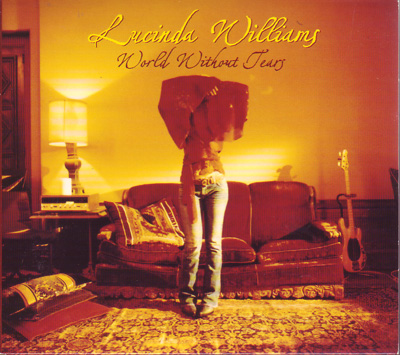

Lucinda Williams :: World Without Tears

Vor zwei Jahren sang Lucinda Williams ein Lied, das JLonely Girls 1 ‚ heißt und immer wieder die Worte „pretty hairdos“ zu schwärmerischer, zielloser Melodie wiederholt. Ein Song ist das gar nicht, vielmehr eine Beschwörung, ein anmutiges Haiku, eine beiläufige Bemerkung, eine Andeutung. Die hübschen Frisuren sind schon verweht, wenn die Musik zu Ende geht Und noch ein zweites Stück verstößt gegen jede Roots-Konvention: „I took a train to Baton Rouge“, singt Lucinda wieder und wieder, so als müsste endlich eine ganze Menge Leute einfallen, aber sie fährt ganz allein, und mehr passiert auch nicht. Das Album heißt „Esseiice“.

Lucinda Williams ist seit reichlich zwei Jahrzehnten die einzige Frau im Americana-Genre, die so unbeugsam ist wie die Kerle und so gute Songs schreibt wie nur die begabtesten von ihnen. „Car Wheek On A Gravel Road“ war 1998 der Gegenstand beredter Verehrung für diejenigen, die „Cosmic American Music“ im „Honkytonk Heaven“ vermuten und dortselbst Herrn Gram Parsons. Die Williams tat ihnen den Gefallen und gab zugleich die Kratzbürste und die gefällige Roots-Musikologin. Seitdem kühlte die Akklamation ab. Mir wurscht. Das Kaputte und Desperate, bei Williams einzigartig, wird nun noch weniger durch Sheryl-Crowund Tori-Amos-Trost gestört.

Auch auf „World Without Tears“ klingt Lu mal wieder nach Barschlampe, nach Säuferin, nach Süchtiger, nach wilder Hausfrau und nackter Sünderin. Sie klingt sehr alt und sehr jung. „Real Live Bleeding Fingers“ und „Sweet Sides“ sind solche dreckigen Genre-Stücke, die von Prince Charming und Sex und Heroin und zerrissenen Gitarrensaiten handeln, ohne dass die eigentliche Tragödie benannt werden muss. Anderswo, in „Minneapolis“, sülzt die Gitarre, die Stimme ist ganz Bedauern und Bitterkeit, aber immer noch ist es eine kräftige, tragende, illusionslose Stimme: „A dozen yellow roses/ All that’s left in Minneapolis/ I wish I’d never seen your face or heard your voice/ You’re a bad pain in my gut/ I wanna spit you out/ Let my blood flow red and thin/ Into the glistening/ Into die whiteness/ Into the melting snow of Minneapolis.“ Es gibt viele großartige Momente auf dieser Platte, die Geschichte von den drei Tagen oder das böse Blues-Gewitter „Atonement“ oder der abgründige Talking Blues „American Dream“. Aber dieses Liebeslied, „Overtime“, fast wie die jüngere k.d. lang, schlägt sie alle: „Vour blue eyes, your black eyelashes/ The way you looked at life/ In your funny way/ I guess out of the blue/ You won’t cross my mind/ And I’ll get over you/ Overtime.“ In der existentialistischen Welt der Lucinda Williams wird nicht geweint. Sogar die tear jerkers, und sei es „World Fell“ mit seufzender Pedal Steel Guitar am Ende, sind hier nicht sentimental, sondern pure Evidenz. Diese Platte ist eine der finstersten, traurigsten und brutalsten amerikanischen Bestandsaufnahmen der letzten Jahre und dabei schmerzlich konfessionell. Noch in der Negation und Ausweglosigkeit dieser Lieder liegt die Würde dessen, der es versucht und verloren hat Vielleicht hatte er nie eine Chance. „My American dream almost came true/ But the things they promised me never came through/ Everything is wrong.“