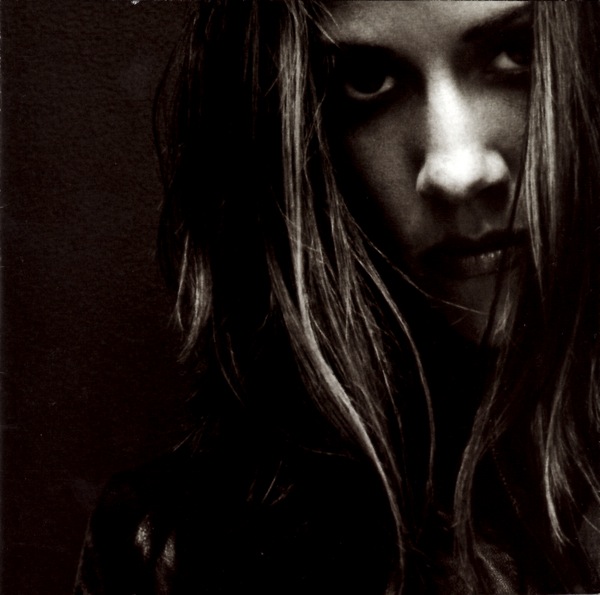

Sheryl Crow

Sheryl Crow

A&M Records

„I’m just an ordinary woman.“ Die Zeile aus dem Song „Ordinary Morning“ bietet sich leichtfertig für die Frage an: Ist Sheryl Crow mehr als eine gewöhnliche Sängerin? Im meist von Männern definierten -Genre der Frauen im Rock und sonstwo ist die frühere Musiklehrerin aus Missouri eher Joan Osborne, Aimee Mann, Alannah Myles und Melissa Etheridge zuzuordnen als dem Kosmos beharrlicher Berserkerinnen wie Liz Phair, Tori Arnos oder PJ Harvey, die geplant verstören und lustvoll zerstören. Eingeteilt aus zutiefst männlicher Sicht, gewiß.

So bediente Sheryl Crow schuldlos das hübsche Frauenbild von der Landpomeranze, bis im Lob vieler Rockschreiber nicht mehr erkennbar war, ob sie die Musik oder die davon stimulierte eigene Libido meinten. Was auch das gleiche sein kann. Armes Mädchen, erfolgreiche Sheryl. Immerhin rügte sie den aufdringlichen Jackson-Manager Frank Dileo ganz bodenständige Pädagogin im „Na-Na Song“. Liz Phair gebärdet sich mit „I want to be your blowjob queen“ als sarkastische Schlampe, Sheryl Crow trällerte vergnügt in Werbe-Jingles für Hundefutter und McDonalds. Auch ein harter Job.

Dir Ruhm kam auf wundersamem Weg. Mehr als ein Jahr hatte ihr Debüt „Tuesday Night Music Club“ herumgelegen, bis sie 1995 noch als beste Newcomerin einen Grammy erhielt Die Single „All I Wanna Do“, ein prima groovendes Country-Pop-Radio-Stück, besorgte den Rest Danach glich Alanis Morissette inbrüstig die Differenz zwischen Hintern, Herz und Hirn, Mädel-Mainstream und, tja, Girlism aus. Nun will Sheryl Crow ebenso die Klischees brechen. Dir zweites Album „Sheryl Crow“ beginnt verheißungsvoll mit „Maybe Angel“: Aus metallischem Krach lösen sich rüde Rockriffs und eine zwingende Wurlitzer-Melodie, wozu Sheryl Crow mit exaltierterer Stimme als früher singt: „Tm too wise too believe my eyes.“ Sie ist nicht blauäugig, an Engel aber will sie trotzdem glauben, an Romantik, Liebe, Träume, selbst wenn sich beim Erwachen alles als trügerisch oder vergänglich erweist In „Home“ heißt es schlicht, aber gerade deshalb nahe am Alltag: „I woke up this morning/ Now I understand/ What it means to give your life/ To just one man/ Now I’m reading romance novels/ And dreaming of yesterday.“ Die mit bittersüßem Pathos gesungene Akustik-Ballade „Oh Marie“ gilt einsamen Mädchen, die sich für etwas Liebe jedem Arschloch hingeben. Das Mitgefühl, die funktionalen Emotionen und die sehnsüchtige Euphorie in ihren Texte sind bedrückender als mancher hämischer Rachespruch der Morissette.

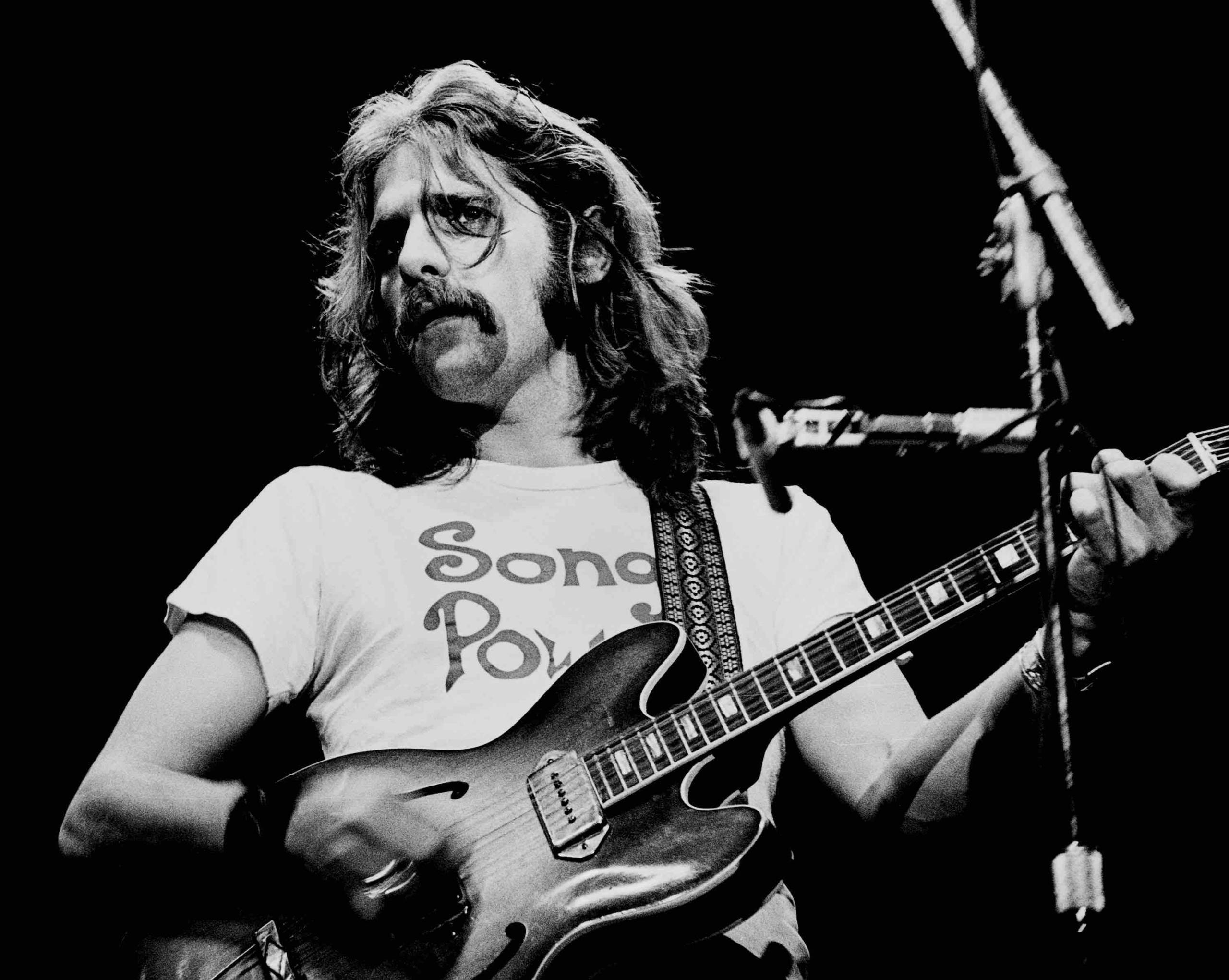

Sheryl Crow ist „Just an ordinary woman“. Die Erkenntnis bricht als Schrei aus ihr heraus, gegen das Bewußtsein der Männer und damit gegen die eigene Gewöhnlichkeit – die in beider Augen entsteht, da sie mit „a lovely pie you’ve baked“ zufrieden wäre, aber lediglich „good for a joke“ sei. Also Abschied. „Ordinary Morning“ ist das intensivste Stück dieser Platte, den Sheryl Crow einer Jazz-Diva gleich mit lasziv-zornigem Gemurmel zum Piano vorträgt, obwohl am Ende die schrillen Gitarren ihre Gefühlseruption zu sehr ins Assoziative heben. „Sheryl Crow“ ist der typische Titel für ein Debüt – oder einen Neuanfang, also ein Statement und in ihrem Fall eine Bitte um Respekt Den sucht und verspielt sie nach „A Chance“, einer gelungenen Groove-Nummer zum Mitwippen, im Rock und Folkpop der 60er und 70er Jahre. Sie sang im Background von Michael Jackson und Don Henley, ein Duett mit Mick Jagger, im Vorprogramm der Eagles und Joe Cocker. Das sagt einiges über ihre musikalische Reputation. Manche Songs sind vollendet amerikanischer Old-time-Radio-Rock, gediegener Southern-Stoff und eingängiger HonkyTonk, und den Vergleich mit Bonnie Raitt wird sie so nicht los. Natürlich ist alles musikalisch präzise. Letzlich ist es die Quantität von 15 Songs, die Ausfälle um so schwerer wiegen läßt.

Was will Sheryl Crow? Sie konnte mit allen Leuten arbeiten, von denen sie immer geträumt habe. Hat sie gesagt. Muß man so aufschreiben. Girl with the most cake.