Vampire Weekend – Vampire Weekend :: Die Amerikaner jonglieren faszinierend unbefangen mit Afrika-Sounds

Zugegeben, man geht zurzeit nicht die kleinste Gefahr ein, wenn man Vampire Weekend lobt. Warum bloß? Dass die Repräsentanten des weißen Bourgeoisie-Geschmacks es einer jungen Band derart zugute halten, dass sie afrikanische Elemente in ihrer Musik verwendet-das ergibt eigentlich keinen Sinn. Weil genau das ja früher ein Argument gewesen wäre, eine neue Gruppe gleich als Nischenservice zu sehen. Und weil man das ja auch einfacher hätte haben können. Zum Beispiel mit Musikern, die ihre Platten tatsächlich in Afrika machen. Vampire Weekend dagegen sind linkische Jungs, kaum den Sweatshirts entwachsen, die die Mama ihnen aufs Bett gelegt hat. Fröhlich unterwegs in und um New York, wo sie auf Wasserinseln und in Amphitheatern spielen, in Radiostudios und nachts in Disco-Clubs, immer alle vier eng zusammen, auf minimalem Raum, mit den Ellbogen aneinanderstoßend.

Dass man hier von Anfangan aufhorcht, liegt schon mal daran, dass sie eine der ganz unglaublich seltenen jungen Bands sind, bei denen das Nacheifern einer schon von anderen perfektionierten Mode nicht im Mittelpunkt steht. Auch nicht die von Paul Simons Südafrika-Clash „Graceland“, obwohl das oft zu lesen ist. Die plickrige Gitarre, das wie ein Melodieinstrument gespielte Schlagzeug, das verschämte Keyboard, das sich je nach Situation aus der Affäre zieht, als Reggae-Orgel, Mellotron und Klassik-Fingerübung: Hier nimmt eine Gruppe das Risiko in Kauf, nicht gleich auf Teufel komm raus zu funktionieren. Eine eigene Dichtkunst zu entwickeln, rhythmusbetonte Musikzu spielen, ohne die Kraft und den Schnuff des großen, unbezwingbaren Beat zu besitzen. Der unterdrückte, spürbare Zweifel steht einer so grundweg positiven Musik exzellent.

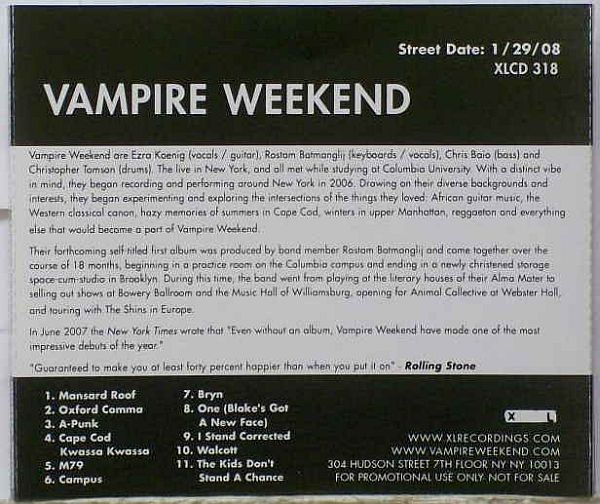

Eine wirklich fantastische Platte kann „Vampire Weekend“ trotzdem nur sein, weil ein unvergesslich und souverän eingängiger Song auf den nächsten folgt, von „Mansard Roof“ über „Cape Cod Kwassa Kwassa“ (mit Louis Vuitton und Peter Gabriel) bis zum dengelnden „Walcott“. Weil allein schon der kurze Refraintext „Blake’s got a new face“ oder das M ittelteil-Geflöte von,A’Punk“ das sind, was man klassische Momente nennt.

Bleibt das Politikum, das es immer gibt, wenn eine so westliche Band mit fremden Kulturen jongliert, die eine Unterdrückungsgeschichte haben. Dem Muster nach geht das ja so: Der schwarze Mann darf seine Songs lustig trommeln, weil die Zivilisation ihn nicht belastet – der Westkünstler dagegen, ob er nun Sting, Simon oder Gabriel heißt, braucht beim Singen solcher Lieder den Ernst, den ihm sein Gewissen aufträgt. Dass Vampire Weekend hier einmal die Unschuld, die Unbeflecktheit dieser wundervollen Musik postulieren, wie es kein kleiner weißer Mann vor ihnen je getan hat – das ist am Ende vielleicht sogar die größte Leistung.