Win Butler

Wie erlebst du den Wandel in der Musik durch Internet und Digitaltsierung? Der aufregendste Aspekt des digitalen Vertriebs ist, dass er so einfach und direkt funktioniert. Es gibt keine Herstellungskosten. Binnen 14 Stunden lässt sich etwas auf die Beine stellen. Seit Ende der 70er Jahre hat sich so ein Zweijahreszyklus etabliert, der das Tempo des Plattenmachens in die Länge zieht – weil es so lange dauert, sie herzustellen, dann müssen die Vorabexemplare verschickt werden, dann muss man Promotion machen… Das alles hat nicht das Geringste mit dem kreativen Prozess zu tun, und doch muss er sich danach richten. Für viele Musiker meiner Generation ist das Tolle an dem, was in den Sixties abging, dass der Rock’n’Roll damals gerade erst entstand und die Leute viel schneller Platten machten. Ich hab mal einen Film von einem Auftritt der Rolling Stones im Hyde Park gesehen, vor einer Million Leute oder so – und da sieht man diese primitive Bühne, das miserable Soundsystem, und das Publikum hockt im Schneidersitz und steht nicht mal auf, als die Musiker auf die Bühne kommen. Eine der größten Bands der Welt, aber es sieht aus wie so ein improvisiertes Familienunternehmen. Die wussten nicht, was sie taten. Und weißt du was? Es kommt total cool rüber.

Gibt es ein spezielles Album, das dich besonders geprägt hat?

Auf einem rein musikalischen Level war „The Bends“ von Radiohead eines der ersten Alben, bei denen ich das Gefühl hatte: Das ist meins. Eines, bei dem mir nicht das Radio sagte, ich soll’s kaufen. Ich spürte so eine reine Verbindung dazu, die ich davor noch nie erlebt hatte.

Was an der Platte sprach dich so an?

Ich bin einer, der auf Texte hört, aber zuerst war es eher eine musikalische Verbindung. Heute wirkt das Album ganz normal, aber damals klang es richtig bizarr – bei jedem Sound dachte ich: „Was ist das?“ Und es waren keine Songs über Boys und Girls, wovon ja 99 Prozent aller Musik handelt. Dieses Album brachte mein Hirn ein wenig zum Ticken.

Wenn du an dein eigenes Leben als Künstler denkst – hättest du dir das früher so vorstellen können?

Musik war für mich immer etwas ganz Selbstverständliches, weil ich davon umgeben war. Nichts lag näher, als selbst Musik zu machen – das tat ich jeden Tag. Als ich eine Gitarre hatte, brauchte ich nichts anderes mehr. Ich weiß noch, wie ich am Sarah Lawrence College war und meine ganze Zeit damit verbrachte, Aufnahmen zu machen. Und irgendwann dachte ich: „Wieso mache ich eigentlich überhaupt noch was anderes?“ Ich rief einen meiner besten Freunde aus Highschool-Zeiten an und sagte: „Lass uns eine Band gründen.

Und seit dem Tag maache ich praktisch nichts anderes mehr.

Wie würdest du dein Verhältnis zu eurem Publikum beschreiben?

Für Leute spielen – das ist dein Lebenselixier, wenn du in einer Band bist. Aber gleichzeitig ist da auch dieser ganze Lärm. Vielleicht ist die Welt besser geworden, vielleicht schlechter, aber niemand kann bestreiten, dass es immer mehr weißes Rauschen gibt, diesen Lärm der Meinungen. Das ist neu. Wenn Bob Dylan spielte, dann hat das Publikum applaudiert oder gebuht – aber dieser Dialog mit Leuten, der nun online passiert, ist total kaputt. Das muss man ausblenden. Je weniger man sich der Meinungen bewusst ist, die alle über einen haben, desto gesünder fühlt man sich.

Bei den Aufwärmkonzerten für diese Tour haben wir ein paar Mal einige akustische Songs im Publikum gespielt. Die landeten natürlich schnell im Netz, und bei den nächsten Konzerten erwarteten die Leute von uns, dass wir das tun: „Hey, wieso macht ihr nicht das Ding, dass wir auf dem Ding gesehen haben?“ Aber das wäre genau der entgegengesetzte Grund, aus dem wir so etwas machen.

Kann Musik politisch etwas bewegen?

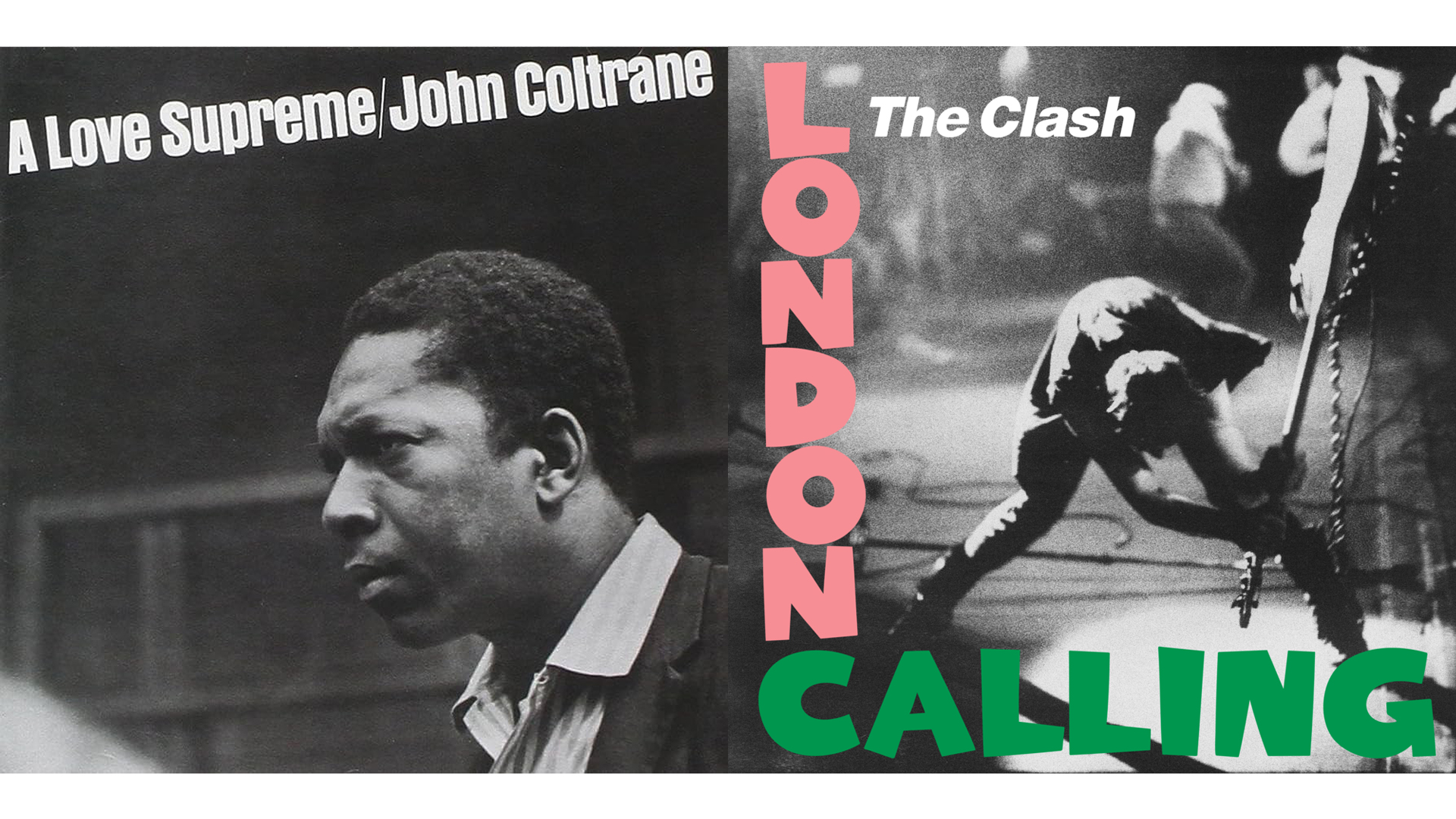

Ich liebe The Clash und andere politische Bands. Und dann gibt es eine Band wie The Cure, die denkbar unpolitisch ist, die mir aber, als ich aufwuchs, etwas zeigte, was völlig anders war. In diesem ganz grundsätzlichen Sinn spielt Musik eine wichtige Rolle.