Die 250 besten Alben des 21. Jahrhunderts

Mit 25 Jahren dieses Jahrhunderts im Rückblick: Diese Alben haben unsere Zeit geprägt.

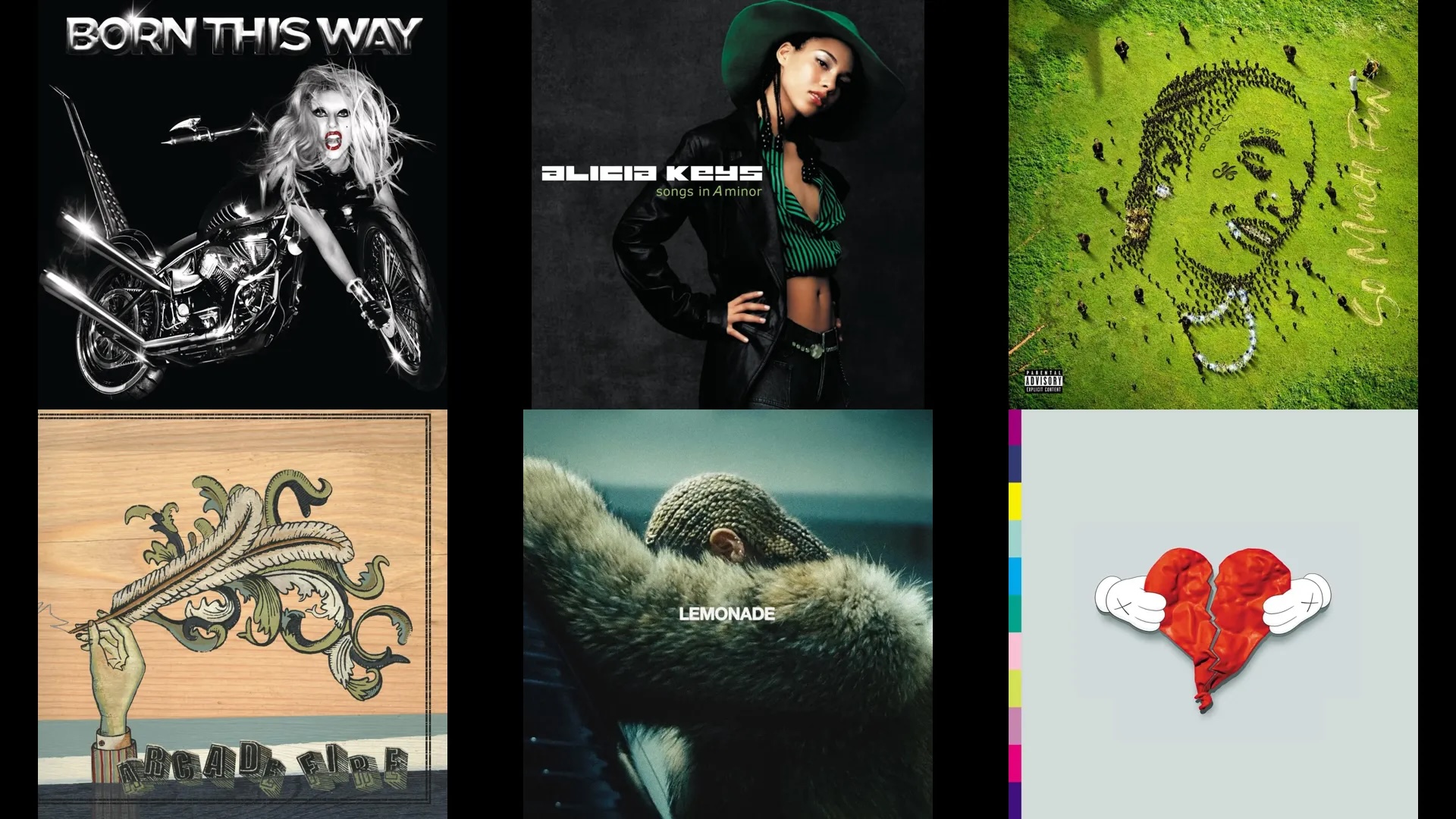

Interpol, „Turn on the Bright Lights“ (2002)

Während die Strokes das New Yorker Garage-Rock-Revival definierten, definierten Interpol die urbane Langeweile. Paul Banks’ monotoner und launischer Gesang schwebt über Daniel Kesslers echolastigen Arpeggios und Carlos Denglers eisigen Basslinien. „Bright Lights“ fing die seltsame Spannung in Manhattan nach dem 11. September ein und bewegte sich von Zurückhaltung zu Befreiung, von kühler Distanz („Obstacle 1“) zu intensiver Notwendigkeit („PDA“). Kesslers hochwertige Melodien, die sich durch Denglers treibende Low-End-Läufe schlängeln, schufen ein klangliches Porträt der Isolation, das an ihre Helden Joy Division und The Cure erinnerte, ohne sich an ihnen zu orientieren. –S.G.

Phoebe Bridgers, „Punisher“ (2020)

Auf dem Höhepunkt der Covid-19-Pandemie, als viele Künstler ihre Veröffentlichungen verschoben, preschte Phoebe Bridgers vor und brachte ihr zweites Album heraus. Wir sind froh, dass sie das getan hat: Für viele wurde „Punisher“ zum Soundtrack dieser turbulenten, isolierten Zeiten, zu einem Traktorstrahl, der uns half, zu entkommen. Und wenn John Mayer ihr Debütalbum von 2017, „Stranger in the Alps“, als die „Ankunft eines Riesen“ bezeichnete, festigte „Punisher“ ihre Stellung als eine der stärksten Songwriterinnen ihrer Generation. Kommen Sie für die nächtlichen Ausflüge in die Drogerie und die nautisch angehauchten Geburtstagsfeiern. Bleiben Sie für diesen brutalen, gutturalen Schrei in „I Know the End“. –A.M.

Green Day, „American Idiot“ (2004)

Niemand war auf „American Idiot“ vorbereitet, als die Rockoper über das Leben im Amerika von George W. Bush im Herbst 2004 erschien. Vor der Veröffentlichung wurden Green Day von vielen als Pop-Punk-Band der Neunziger angesehen, die ihr „Dookie“-Hoch um ein Jahrzehnt überschritten hatte. Aber „American Idiot“ – das sich mit dem militärisch-industriellen Komplex, der Gier der Konzerne, dem Unbehagen in der Vorstadt und sogar dem Reality-TV auseinandersetzt – fand Anklang bei einer neuen Generation von Teenagern und machte Green Day zu einer Stadion-Rockband, die nur noch mit U2 konkurrieren kann. Das Album verkaufte sich weltweit 23 Millionen Mal, wurde als Broadway-Stück aufgeführt, brachte Green Day einen Grammy für das beste Rockalbum ein und bewies, dass die Berichte über den Tod des Rock im Zeitalter von Napster stark übertrieben waren. –A. Greene

Harry Styles, „Harry’s House“ (2022)

Styles’ Soft-Rock-Debüt und sein theatralischer Nachfolger „Fine Line“ waren nur die ersten Schritte auf dem Weg zu seinem Durchbruch „Harry’s House“. Es ist ein Album, das der Musik huldigt und in ihren seltsamen Eigenheiten schwelgt. „Daydreaming“ verweist auf den Funk und R&B der Brothers Johnson, während „Music for a Sushi Restaurant“ die Exzentrik des japanischen City-Pop in sich trägt. Styles zeichnet ein Porträt der Häuslichkeit mit einer ähnlichen Umarmung in Stücken wie „Matilda“ und „Keep Driving“ oder sogar dem kurioseren „Cinema“. Es sind Lieder, die sich greifbar lebendig und intim anfühlen. Er geht auch in die Vollen. „As It Was“ und „Satellite“ sind explosive Popnummern mit unendlichem Wiederholungswert. Wie sich herausstellte, machte das Blockieren der Außengeräusche viel Platz für Styles’ glorreiche Unordnung. –L.P.

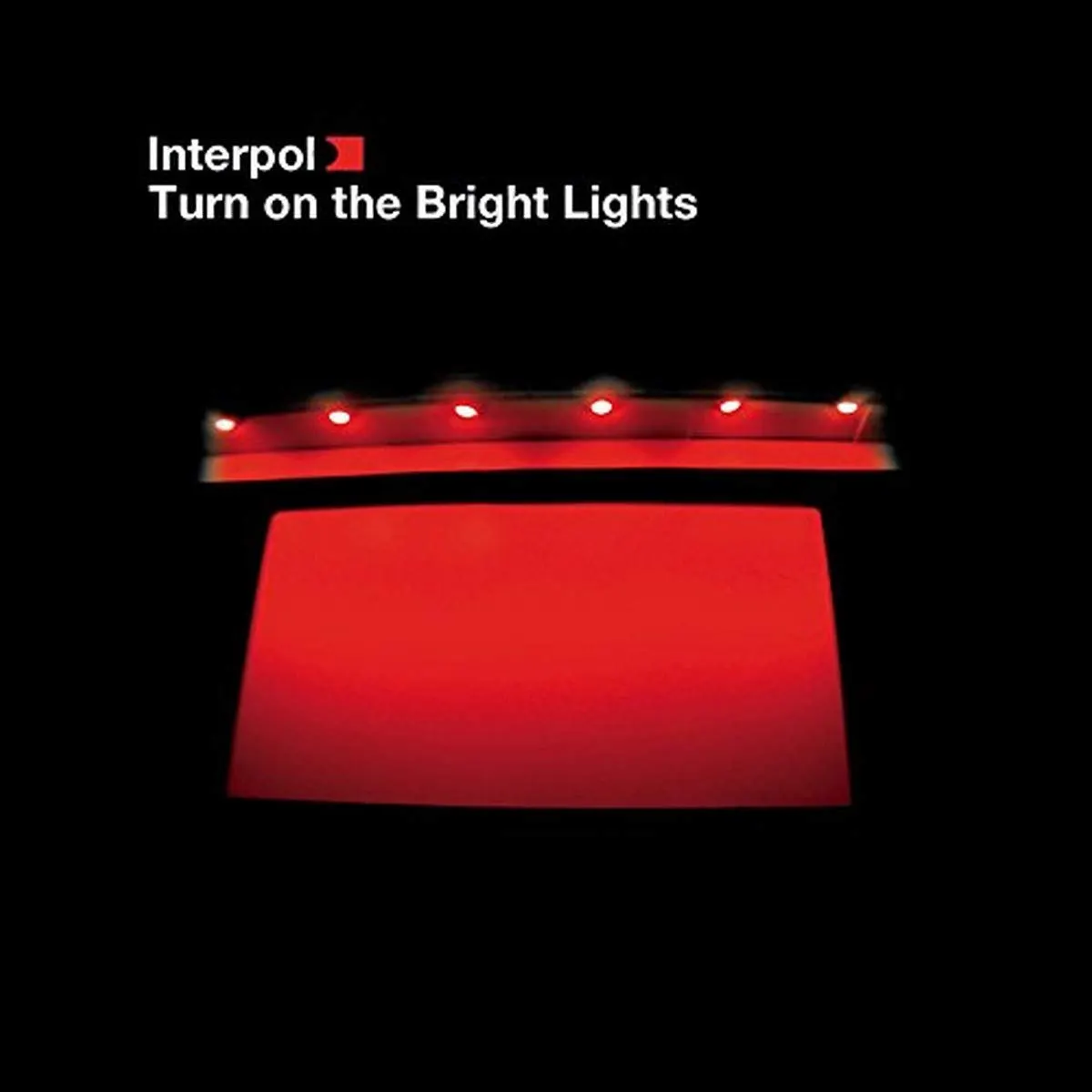

Kendrick Lamar, „Damn.“ (2017)

Behalten Sie Ihre Platin-Plaketten, Kendrick Lamars viertes Album wurde als Pulitzer-zertifiziert ausgezeichnet. Im Vergleich zu „Compton Opera“, „Good Kid, M.A.A.D. City“ oder der genreübergreifenden existenziellen Geschichtsstunde „To Pimp a Butterfly“ ist „Damn.“ vergleichsweise unkompliziert. Dennoch ist es Lamars meistverkauftes Album, ein Tornado aus seinem technischsten Rap, seinen Trap-zentriertesten Beats und seinen persönlichsten Gedanken über das Leben als Rap-Superstar, als Gesprächsthema bei Fox News, als unermüdlich motivierter Künstler, als Familienmensch, als unsicherer Mensch und als verängstigte Stimme einer Generation. All das steckt in seiner DNA und Lamar – der sich selbst als „unsozialen Extrovertierten“ bezeichnet – scheut sich nicht, ins Mikroskop zu schauen. –C.W.

Björk, „Vespertine“ (2001)

Es ist leicht, sich im Strudel von Björks „Vespertine“ zu verlieren. Jeder Song ist eine eigene linsenförmige Explosion aus gefundenen Klängen, filmischen Streichern und gehauchten Liebesbekenntnissen, die Björk akribisch mit den dünnsten Instrumenten, die sie finden konnte (Kartenspiele, Harfen, Spieluhren), zusammen mit Produzenten wie Matmos und Console von The Notwist konstruiert hat. Die aufblühenden Streicher in „Hidden Place“, die auch als James-Bond-Titelmelodie durchgehen könnten, die schwelgerischen Klänge in „Heirloom“ und die sich entrollenden, schlangenartigen Streicher in „Unison“ sind von einer gewissen Dringlichkeit geprägt. Am ehesten erinnert der Moment, in dem sie in „Pagan Poetry“ singt: „Ich liebe ihn, ich liebe ihn, ich liebe ihn“, an einen Popsong. Meistens ist „Vespertine“ ein alternatives Universum, das man mehr aufnimmt als hört, Avantgarde in ihrer ansprechendsten Form. –K.G.

Sleater-Kinney, „The Woods“ (2005)

In ihren Memoiren aus dem Jahr 2015 schrieb Carrie Brownstein von Sleater-Kinney, dass die Band mit „The Woods“ „groß anfing und Kleinheit und Details aus einem breiteren Spektrum herausarbeitete“. „The Woods“ ist voll von großen, lauten, kraftvollen Songs; ihr neu entdeckter Rockstar-Stil, gemischt mit ihren brillanten, rohen und wutgeladenen Texten, sorgt für ein klanglich und thematisch dunkleres Erlebnis. Nehmen wir zum Beispiel den unglaublichen Dreierpack „Jumpers“, „Modern Girl“ und „Entertain“. Oder die 15-minütige Extravaganz von „Let’s Call It Love“ bis „Night Light“. Es sollte zehn Jahre dauern, bis die Band für „No Cities to Love“ wieder zusammenkam. Und natürlich wäre „The Woods“ ein perfekter Schlussstein gewesen, aber zu unserem Glück gab es noch mehr großartige Musik. –L.T.

63 Daft Punk, „Discovery“ (2001)

Die Roboter-Invasoren aus Paris wurden mit „Discovery“ zu echten Popstars und Vorreitern. Thomas Bangalter und Guy-Manuel de Homem-Christo kanalisierten die Nostalgie der 80er und 70er Jahre für alles von 10cc bis Van Halen durch ihren charakteristischen Filter-House-Sound und hauten so viele Talkbox-Launen raus, dass man Peter Frampton lebendig begraben könnte. Die Vocoder-Nostalgie von „One More Time“ und „Digital Love“ wurde zu einer frühen Vorlage für zwei Jahrzehnte Auto-Tune-Hits, während „Harder, Better, Faster, Stronger“ und „Crescendolls“ Slapstick vom Feinsten für die Tanzfläche waren. „Discovery“ war witzig, funky und oft seltsam ergreifend und hätte einfach nur ein augenzwinkernder Spaß sein können, aber jetzt gilt es als eines der besten Dance-Music-Alben, die je gemacht wurden. –J.D.

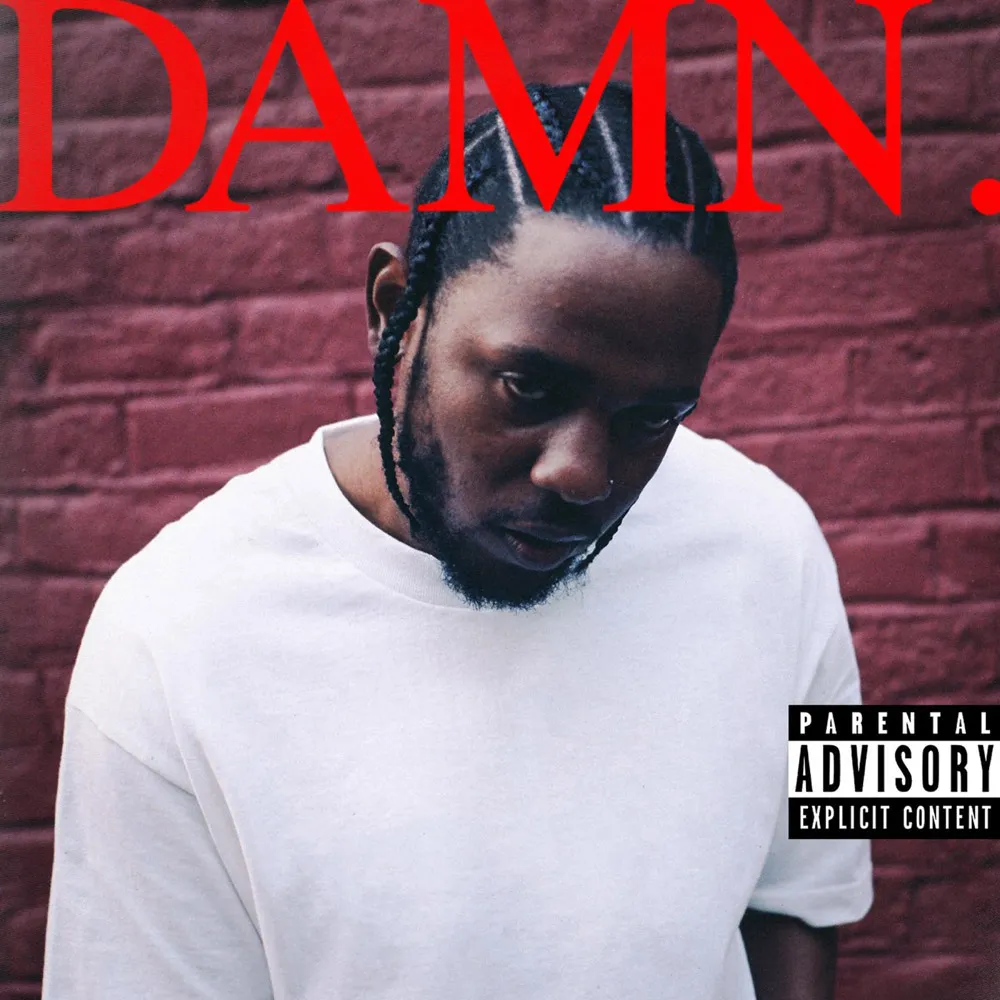

Lana Del Rey, „Born to Die“ (2012)

Lana Del Reys Major-Label-Debüt ist eine filmische Glanzleistung glamouröser Weltenbildung, die sich in der heutigen Poplandschaft genauso relevant anfühlt wie bei ihrer Erstveröffentlichung. Vom barocken Schnurren in „Video Games“ über die erzählerische Kraft von „National Anthem“ bis hin zum hymnischen „Summertime Sadness“ (das Baz Luhrmanns „The Great Gatsby“ unvergesslich vertonte und fast 2 Milliarden Spotify-Streams erreichte) – „Born to Die“ enthält eine Reihe von Songs, die schon bald zu Ikonen werden, und legte den Grundstein für Stars, die Del Rey nacheifern. Billie Eilish schloss sich Del Rey während ihres Coachella-Headliner-Sets an und nannte sie „die Stimme einer Generation“, und es ist nicht schwer zu verstehen, warum. „Born to Die“ ist eine Greatest-Hits-Platte für Kinder der Neunziger, ultimatives Moodboard-Futter und eine Meisterklasse in Sachen Durchhaltevermögen. –W.A.

Ariana Grande, „Thank U, Next“ (2019)

Auf „Thank U, Next“ weigerte sich Ariana Grande, ihren Schmerz für ein Pop-Spektakel zu inszenieren. Sie wusste, dass die Welt darauf achten würde, wie sie das Trauma, das sie nach dem Tod ihres engen Freundes Mac Miller und dem Ende ihrer viel beachteten Verlobung erlebt hatte, verpacken würde. Der therapeutische Hit „Thank U, Next“ und der Trap-beeinflusste Pop-Traum „7 Rings“ markierten den Beginn eines prägenden Pop-Phänomens. Grande verarbeitete ihre Trauer in den herzzerreißenden Balladen „Ghostin“ und „Needy“ und stellte sie dann neben die herkulischen Pop-Bemühungen „NASA“ und „In My Head“. Ebenso beeindruckend unterlief sie Erwartungen in Momenten wie dem „NSync-Flip“ in „Break Up With Your Girlfriend, I’m Bored“. All dies machte sie zu einem der fesselndsten Stars der Popmusik. –L.P.

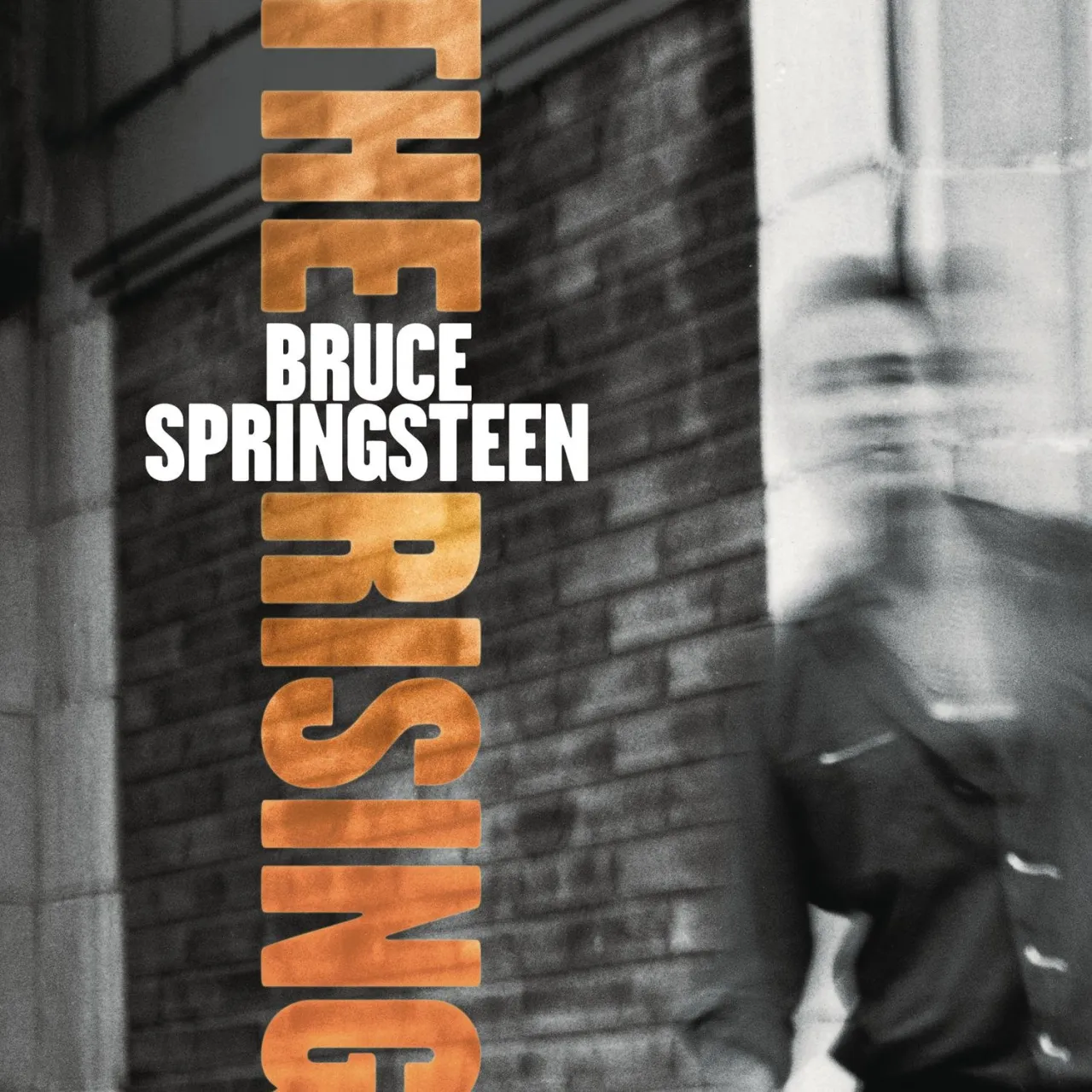

Bruce Springsteen, „The Rising“ (2002)

In den Neunzigern hatte Bruce Springsteen aufgrund des sich wandelnden Musikgeschmacks und der Abwesenheit seiner langjährigen Begleitband, der E Street Band, große Mühe, seine eigene Songwriter-Stimme zu finden. Doch als die Zwillingstürme kurz nach dem Abschluss einer Reunion-Tour der E Street Band fielen, begann Springsteen plötzlich, starke, eindringliche Lieder über die Tragödie zu schreiben, wie „Empty Sky“, „Into the Fire“ und „The Rising“. In Zusammenarbeit mit dem Pearl-Jam-Produzenten Brendan O’Brien schuf er daraus ein Album, das die kollektive Trauer der Nation kanalisierte und bewies, dass er Rockfans weit mehr zu bieten hatte als Erinnerungen an seine eigenen glorreichen Tage. Es war der Beginn eines völlig neuen Kapitels seiner Karriere. –A. Greene

M.I.A., „Kala“ (2007)

„Ich wollte, dass es schwierig wird“, sagte M.I.A. über ihr zweites Album. „Ich werde wirklich wütend und will alles andere tun, als einfache Musik zu machen.“ „Kala“ war nicht einfach, aber es war sowohl weitreichend als auch wütend, ein Magnum Opus, das der Macht die Wahrheit sagt und gleichzeitig so klingt, als wäre es auf der ganzen Welt entstanden, was ja auch irgendwie stimmte. Die anglo-srilankische Rapperin nahm in Australien, Trinidad, Jamaika, Indien und Angola auf und arbeitete mit Partnern von Timbaland über Afrikan Boy bis hin zu südindischen Trommlern zusammen, die auf dem unglaublich perkolierenden „Bird Flu“ die Urmi spielten. Es gab sogar einen Riesenerfolg: „Paper Planes“, das den Kapitalismus (und die Hysterie gegen Einwanderer) mit Registrierkassengetöse, Schüssen und einem Clash-Sample anprangerte. Wer zum Teufel sonst hätte das geschafft, geschweige denn daran gedacht? Niemand. –C.H.

J Dilla, „Donuts“ (2006)

Das Meisterwerk nicht nur von J Dillas erstaunlichem Katalog, sondern des gesamten instrumentalen Hip-Hop. Während die Entstehungsgeschichte zur Debatte steht – einschließlich der Frage, wie viel der begabte Produzent in seinem Krankenhauszimmer vor seinem Tod im Alter von 32 Jahren an Lupus aufgenommen hat – sind die Ergebnisse unbestreitbar: ein nahezu perfektes, endlos hörbares Kompendium von Beats, die hauptsächlich von der Liebe des Produzenten zu Motown und Soul und Funk der 1970er Jahre beeinflusst sind. Dilla starb drei Tage nach der Veröffentlichung des Albums, was dem ohnehin schon legendären Ruf des Produzenten eine verzerrte, tragische Mystik verleiht. Da fast alle der 31 Titel unter zwei Minuten lang sind, zeigt Dilla sowohl seine musikalische Wandlungsfähigkeit als auch seine freudige Rastlosigkeit in einem Album, das Fans auch nach fast zwei Jahrzehnten noch neue Bedeutungen abgewinnen können. –J.N.

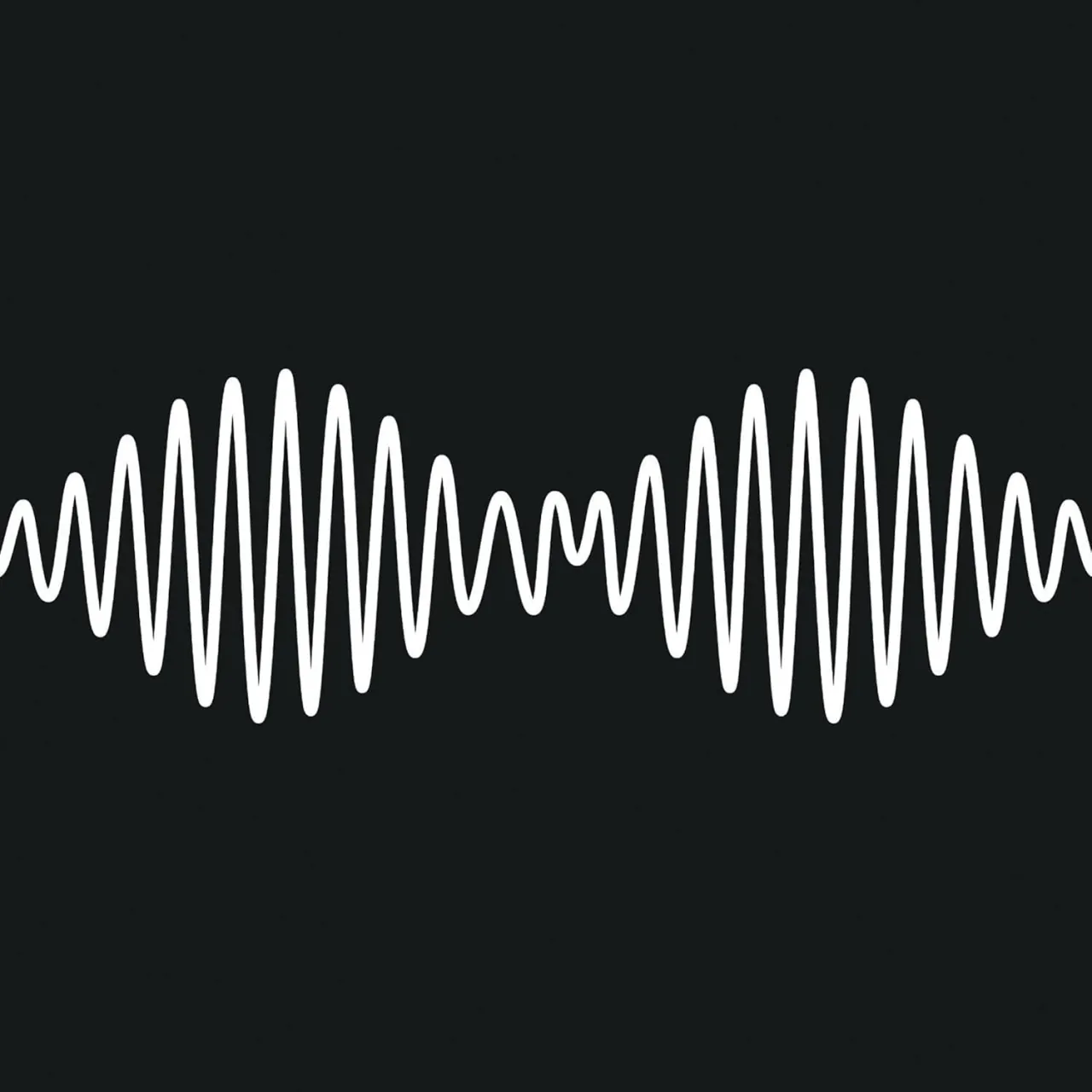

Arctic Monkeys, „AM“ (2013)

Mit seiner breiten Klangpalette und unzähligen Einflüssen ist „AM“ unübertroffen als Rockalbum der Arctic Monkeys. Es ist nicht nur das maximale Riffing in „Do I Wanna Know“ oder das Sabbath-verehrende „Arabella“, es sind die Nebenflüsse, die zu allen von Lou Reed („Mad Sounds“) und Aaliyah („R U Mine?“) bis hin zu Dr. Dre („Why’d You Only Call Me When You’re High“) und Elton John („No. 1 Party Anthem“) führen. All dies untermauert Alex Turners pikareske Erzählung von Herzschmerz und Sehnsucht, die manchmal fantastisch ist und oft mit dem lebendigen Realismus wiedergegeben wird, der seit langem einige seiner besten Songtexte auszeichnet. „AM“ beweist einmal mehr, dass es nichts Rockigeres gibt als unstillbares Verlangen, tiefe Einsamkeit und laute Gitarren. –J. Blistein

Clipse, „Hell Hath No Fury“ (2006)

Im Jahr 2006 versah das Produktionsteam The Neptunes die Thornton-Brüder mit einer seltsamen, groovigen, geradezu verwirrenden Sammlung von Beats wie „Keys Open Doors“ und „Ride Around Shining“. Das Duo nutzte die Eins-zu-eins-Produktion, wobei Pusha gnadenlos genug war, um zu reimen: „Fick mit College-Schlampen mit unschuldigem Aussehen wie Mya/Korrupt, ob es ihnen was ausmacht, verwandle sie in Lügner“, Malice auffällig genug, um zu fragen: „Nerz auf dem Boden, macht dich heiß, oder?“ während beide verletzlich genug sind, um zuzugeben, dass das Drogengeschäft mit „Albträumen“ verbunden war. Es ist eine der ganzheitlichsten Darstellungen des schnellen Lebens, über einem Klangbett, das genauso süchtig macht wie das Hauptthema des Projekts. –A. Gee

Radiohead, „In Rainbows“ (2007)

Radiohead erfand mit „In Rainbows“ eine neue Art von Überraschungsalbum, das nur wenige Tage im Voraus angekündigt wurde. Kein Label, keine Single – nur ein Download, bei dem man zahlt, was man will. Aber die Musik war die eigentliche Offenbarung: Radiohead von ihrer herzlichsten und ausladendsten Seite, die von ihrer kollektiven Energie lebt. Sie überarbeiteten Songs, die sie seit ein paar Jahren live ausarbeiteten, mit schrägen Gitarrenausflügen wie „Weird Fishes/Arpeggi“ oder dem Tamburin-Jam „Reckoner“. Die Liebeslieder haben jedoch einen R&B-Einschlag, während Thom Yorke in Balladen wie „All I Need“ sein Herz ausschüttet. „In Rainbows“ klingen sie so, wie sie noch nie geklungen haben: wie fünf lebenslange Freunde, die sich in einem gemeinschaftlichen Groove, der die Gedanken verschmelzen lässt, verrückte Ideen zuwerfen. Für viele Fans ist es der Höhepunkt der Band. –R.S.

Jay-Z, „The Black Album“ (2003)

Es wurde als „Rücktrittsalbum“ von Jay-Z angekündigt (und vermarktet) – ungeachtet der fünf nachfolgenden Alben, eines Live-Albums und, nun ja, Sie verstehen schon – „The Black Album“ zeigt Hova, wie er sich siegreich durch eine düstere und feierliche Filmbiografie seines Lebens kämpft. „Gott vergib mir meine dreiste Art/Aber ich erinnere mich lebhaft daran, was diese Straßen mir angetan haben“, reimt er in „What More Can I Say?“ Mit den Avengers der Superproduzenten (unter anderem Kanye West, Neptunes, Timbaland, Just Blaze und Rick Rubin) und einem süßen Cameo-Auftritt seiner Mutter in „December 4th“ festigte Jay mit seiner Mischung aus Nostalgie und Rauheit seinen Platz im Pantheon. Während die meisten Rapper spätestens mit dem dritten Album verblassen, bleibt Jays achtes Album eines seiner besten. –Jason Newman

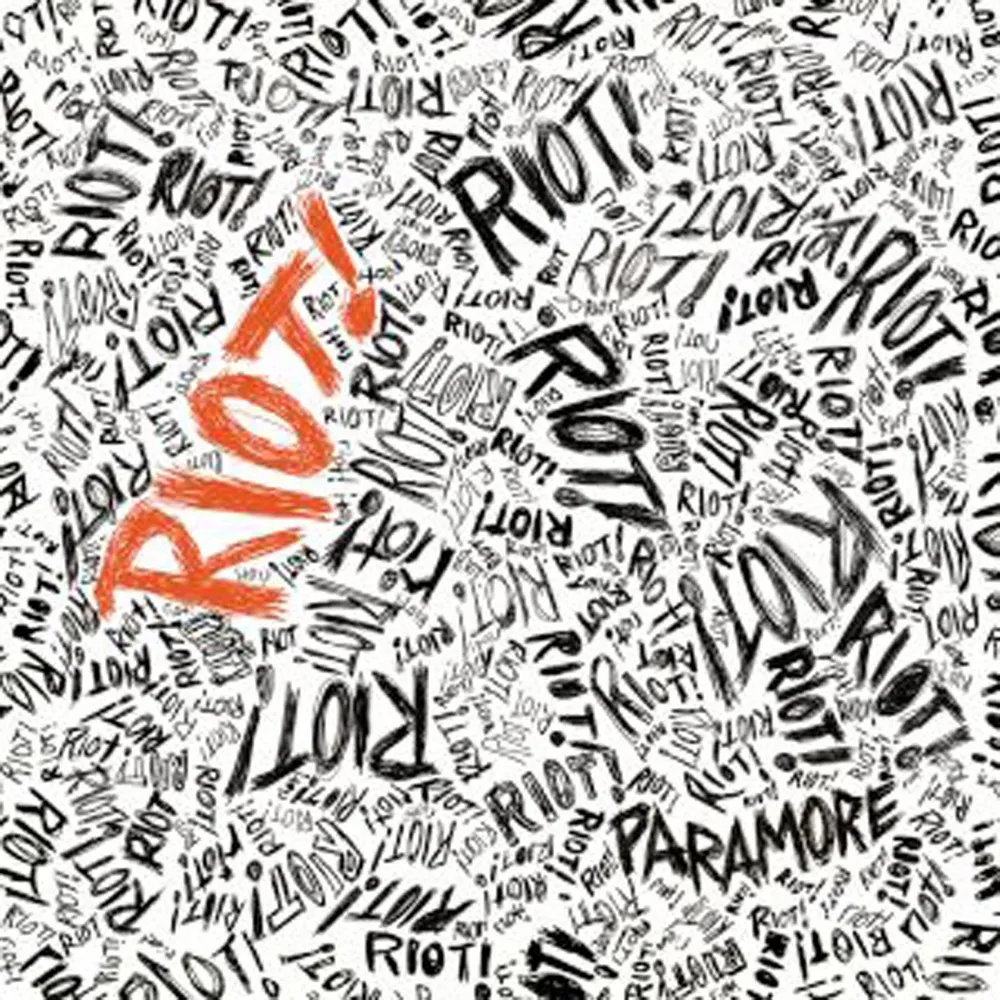

Paramore, „Riot!“ (2007)

Hayley Williams’ charakteristisches Gebrüll (und ihr mandarinenfarbenes Haar) durchdrang die von Kerlen bevölkerte Emo-Mall wie ein Feuerwerk. Während das Plattenlabel Fueled by Ramen aus Fall Out Boy und Panic! at the Disco Mainstream-Giganten machte, kam Paramore, um mit „Riot!“ die Krone zu holen. Vollgepackt mit selbstbewussten, dröhnenden Pop-Punk-Krachern wie „That’s What You Get“ und „Misery Business“ überzeugte die messerscharfe LP die Welt davon, dass eine Emo-Pop-Rock-Band mit Frontfrau auf lange Sicht dabei war – und dazu bestimmt war, eine der größten Bands der letzten zwei Jahrzehnte zu werden. Niemand hat ihre Zukunft besser vorhergesagt als Paramore selbst, als sie ihr zweites Album nutzten, um zu verkünden: „Wir sind dafür geboren!“ –M.G.

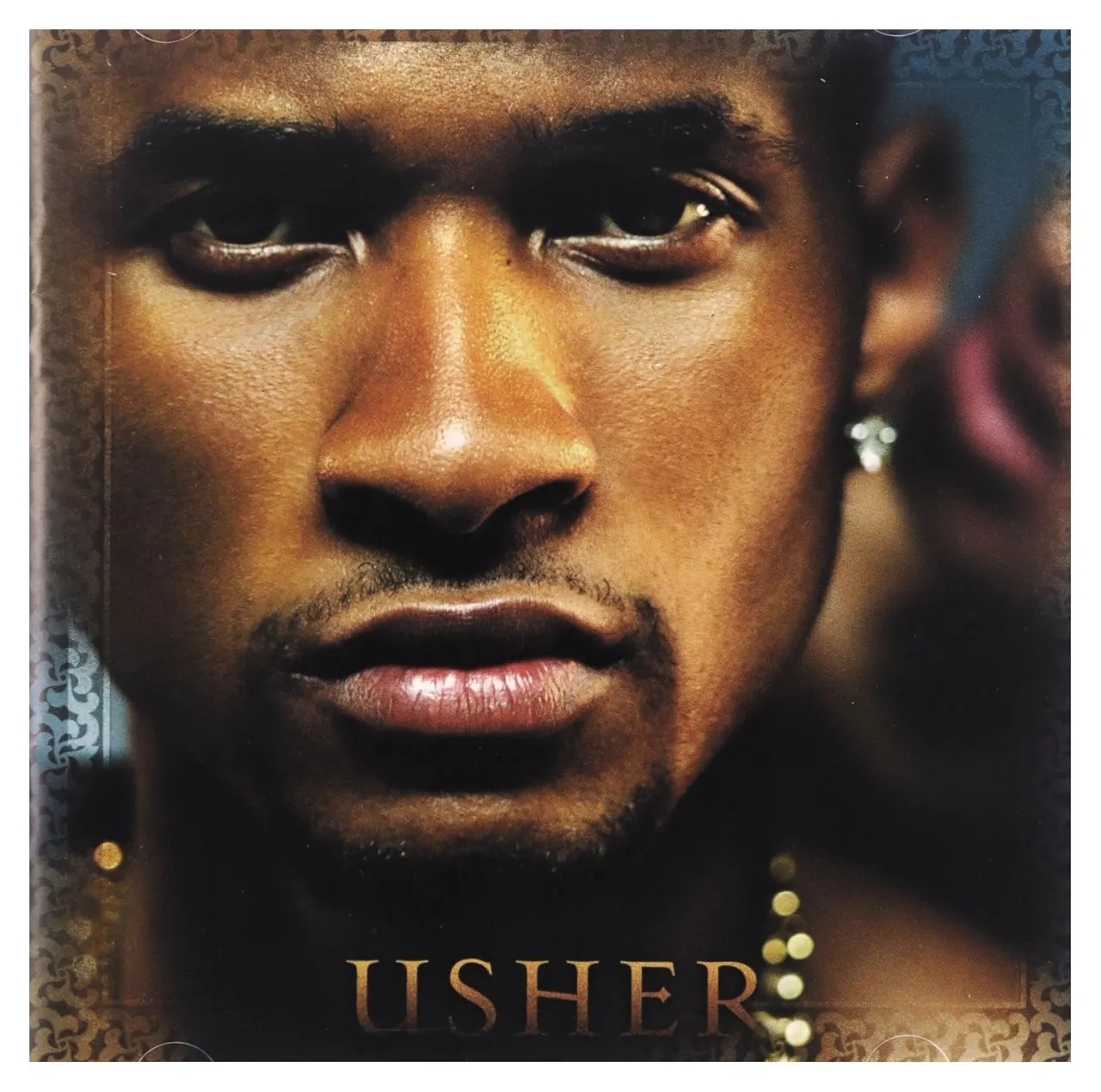

Usher, „Confessions“ (2004)

Der letzte echte Blockbuster der CD-Ära ist ein ausuferndes R&B-Album, vollgepackt mit mitreißenden Knallern, herzzerreißenden Balladen und hochkarätigen Kollaborateuren wie Lil Jon, Stevie Wonder und den Neptunes. Es ist ein eindrucksvolles Beispiel für die Vielseitigkeit des Sängers aus Atlanta – und für seinen Mut. „Es gehört Mut dazu, über die Dinge zu sprechen, über die ich auf diesem Album spreche“, sagte Usher 2003 dem Rolling Stone. „Ich habe Prüfungen und Schwierigkeiten durchgemacht. Ich habe all diesen Scheiß, aus dem ich schöpfen kann.“ Während der tanzflächen-definierende Crunk & B-Megahit „Yeah!“ vielleicht etwas zu aufgedreht ist, um als Futter für ein offenes Gespräch zu dienen, finden Tracks wie der weltverbrennende Slow Jam „Burn“ und das bittersüße Alicia-Keys-Duett „My Boo“ die Risse in Ushers poppiger Fassade und tauchen ein. –M.J.

Robyn, „Body Talk“ (2010)

Auf diesem Meisterwerk des emotionsgeladenen Elektropop hat die schwedische Sängerin einen futuristischen Sound mit echten menschlichen Schwächen geschaffen. In „Dancing on My Own“ hämmern Vier-Viertel-Trommeln unter Arcade-Synthesizern, bevor der Refrain wie ein Defibrillator auf die Brust trifft – „Ich bin in der Ecke und sehe zu, wie du sie küsst“ – plötzlich sind wir ganz allein auf der Tanzfläche und beten, dass als nächstes „Call Your Girlfriend“ kommt. Jeder Aspekt dieses Albums will das Klischee zerstören, dass Dance-Pop nicht tiefgründig sein kann. In „Indestructible“ baut Robyn eine Festung aus Streichern und Synthesizern, nur um uns von den Rissen in ihrem Fundament zu erzählen. Selbst der hektische Knaller „Don’t Fucking Tell Me What to Do“ brennt wie eine Panikattacke im Rave-Stil. –S.G.

Ghostface Killah, „Supreme Clientele“ (2000)

Nach einer beispiellosen Serie klassischer Solo-Debütalben geriet der Wu-Tang Clan Ende der Neunziger ins Trudeln. Die zweiten Alben von GZA, Method Man und Raekwon hatten zwar ihre Hits, wirkten aber bestenfalls inkonsistent und schlimmstenfalls richtungslos. Das im Jahr 2000 veröffentlichte Album „Supreme Clientele“ widerlegte diese Auffassung, mit den aggressiven, bewusstseinsstromartigen Flows von Ghost, die sich über die von Soul und Funk inspirierten Beats von RZA und seinen Jüngern legen. Ghostface reimt jede Zeile, als wäre es seine letzte, auch wenn seine Texte ebenso auf absurden Assonanzen wie auf Buchstäblichkeit beruhen. („Scotty Wotty copper tipped me/Big microphone hippie/Hit Poughkeepsie/Crispy chicken birds/Fur up a stone, Richie“, reimt er auf „Nutmeg“.) Fünf weitere Wu-Mitglieder treten auf, aber Ghost dominiert sie alle und klingt nie selbstbewusster als hier. –J.N.

Mitski, „Puberty 2“ (2016)

Mitski macht Musik, um einsam zu sein – zusammen. Und nie hat sie das so schmerzhaft getan wie mit Puberty 2, ihrem Durchbruchsalbum von 2016. Liebe, Verlust, Identität und Verzweiflung: All das schwingt in ihrem vierten Album mit, das Legionen von Singer-Songwritern mit Hang zum Introspektiven die Tür öffnete. Nehmen wir zum Beispiel das absolut schonungslose „Your Best American Girl“, das sich gleichermaßen mit Identität und Romantik auseinandersetzt. Und dann gibt es noch „Happy“, eine verzerrte Trauersitzung, die ihrem Titel nicht gerecht wird. Ihre Stimme ist hier wirklich einzigartig. Süß und tief, ihre Texte sind irgendwie sehr persönlich und doch absolut nachvollziehbar. –B.E.

Miranda Lambert, „Platinum“ (2014)

Nachdem sie sich auf Alben wie Kerosene und Crazy Ex-Girlfriend als Countrys führende Raufboldin etabliert hatte, wurde Miranda Lambert 2014 auf dem glitzernden Album Platinum glamourös. „Was dich nicht umbringt, macht dich nur blonder“, sang sie im Titeltrack und entschied sich dafür, die Herausforderungen des Lebens mit Haaren und Make-up statt mit Schießpulver und Blei zu bewältigen. Das Bemerkenswerteste an Platinum war jedoch, dass das Album fast alle Facetten von Lamberts musikalischer Erziehung widerspiegelte, von Western Swing („All That’s Left“, mit den Time Jumpers) bis hin zu benebelndem Country-Radio („Smokin‚ and Drinkin‘“, mit Little Big Town). Das wunderschöne „Automatic“ verband alles, eine nostalgische Nacherzählung von Lamberts Kindheit, die den perfekten Punkt zwischen der Ehrlichkeit eines Singer-Songwriters und dem Glanz von Country-Pop fand. –J.H.

Kanye West, „The College Dropout“ (2004)

The College Dropout

2004

Einer der unterhaltsamsten Aspekte bei der erneuten Betrachtung von Kanye Wests Debütalbum aus dem Jahr 2004 nach allem, was seitdem passiert ist, ist es, den Künstler in einem aufrichtigen, menschlichen Modus zu hören – ein unsicherer MC, der eifrig seine Hintergrundgeschichte erzählt und aufgeregt mittelmäßige Pointen landet. The College Dropout funktioniert trotzdem, weil er als Produzent bereits, mit Verlaub an die Neptunes, galaktisch besser war als so ziemlich jeder andere lebende Mensch. Tracks wie „All Falls Down“ und „Through the Wire“ zeigen, dass seine kompositorischen Fähigkeiten bereits voll ausgebildet sind, indem er Samples mit Tonhöhenverschiebung und Live-Instrumentierung zu Songs verwebt, die mit einer unwahrscheinlichen emotionalen Helligkeit schimmern. Wo sollte es sonst noch aufwärts gehen? Wie beginnen sonst Tragödien? –C.P.

LCD Soundsystem, „Sound of Silver“ (2007)

James Murphy brachte die New Yorker Hipster mit frühen LCD Soundsystem-Electroclash-Klassikern wie „Losing My Edge“ und „Daft Punk Is Playing at My House“ gleichzeitig zum Lachen und zum Tanzen. Mit Sound of Silver brachte er es auf ein ganz neues Level, indem er die Grooves seiner Band und seinen Sinn für Ironie in Songs wie „North American Scum“ und „Time to Get Away“ schärfte, während er in „Someone Great“ und „All My Friends“, tiefgründigen Songs über die Auseinandersetzung mit dem Leben, das vorbeizieht, und dem Bedauern, das sich anhäuft, wenn die coolsten Jahre in der . –J.D.

Daddy Yankee, „Barrio Fino“ (2004)

Daddy Yankee hatte das Gefühl, keine andere Wahl zu haben. Als er mit der Arbeit an Barrio Fino begann, hatte er sich bereits jahrelang im Underground-Reggaeton von Puerto Rico abgemüht. Er hatte als 16-Jähriger angefangen und obwohl er sich auf der ganzen Insel einen Namen gemacht hatte, brauchte er eine Pause. Also konzentrierte er all seinen Ehrgeiz und seine Erfahrungen auf ein Album, das genau das einfing, woher er kam. (Der größte Hit der LP, der kommerzielle Hit „Gasolina“, stammt tatsächlich von einer Zeile, die er jemanden vor seiner Wohnung rufen hörte.) Barrio Fino eroberte den Mainstream, durchbrach Barrieren und ebnete einen wilden globalen Weg für Reggaeton, der sich immer weiter ausbreitet. –J.L.

Eminem, „The Marshall Mathers LP“ (2000)

Nach dem Erfolg seines Debüts von 1999, The Slim Shady LP, kehrte der weiße Ein-Mann-Aufstand Eminem als der alles erobernde, hochtechnische, gebleichte Feind von Liz Cheney, Will Smith, Boybands, verrückten Clowns und seiner eigenen Mutter zurück. Der Mann hinter dem Medienzirkus hatte jedoch auch eine filmische Ebene von emotionaler Fülle, sei es als verrückter Fan, der in den Wahnsinn abgleitet („Stan“), als er sich über seine Wendung im Karussell des Ruhms („The Way I Am“) auslässt oder als er sich einer wahnwitzigen Horrorcore-Fantasie über den Mord an seiner Frau („Kim“) hingibt. Man liebt ihn oder hasst ihn, aber er ist ein Meister darin, ungezügelte Wut mit einer sportlichen Assonanz auf Goldmedaillen-Niveau einzufangen: „Whatever happened to catchin‚ a good old-fashioned passionate ass-whoopin‘/And gettin

Sturgill Simpson, „Metamodern Sounds in Country Music“ (2014)

Sturgill Simpsons Album „Metamodern Sounds in Country Music“, das inmitten des Drecks des Bro-Country Mitte der 2010er Jahre veröffentlicht wurde, war ein revolutionäres und ehrfürchtiges Album. Es war traditionsreich, aber mit einem kosmischen Klang versehen, und übertraf das Establishment in Nashville, das bald den Kurs korrigierte, um in seinem Kielwasser zu treiben. Aber die Resonanz war auch hart und existenziell. Simpson war ein mittdreißiger Songwriter, der sich abmühte, als er Metamodern aufnahm, und das Album ist voller abgestumpften Zynismus („Living the Dream“), Oden an die Selbstzerstörung („Life of Sin“), bekifften Grübeleien („Turtles All the Way Down“) und ernüchternden Offenbarungen („It Ain’t All Flowers“). Aber Simpson verliert nie den Anschein von Hoffnung aus den Augen, egal ob er die New-Wave-Band „When in Rome“ aus den Achtzigern („The Promise“) covert oder nach dem Ende dieser langen weißen Linie sucht. –J. Blistein

The Killers, „Hot Fuss“ (2004)

Hot Fuss war wie die Antwort der Theatergruppe auf die Indie-Party der coolen Kids Anfang der 2000er Jahre, und wenn Sie das für abwertend halten, dann liegt das an Ihnen. Das Debütalbum der Band aus Las Vegas verband ehrgeizige Ziele in Arena-Größe und außergewöhnliche Pop-Künste mit Einflüssen von New Wave, Glam, Post- und Dance-Punk, um einige der unvergesslichsten Musikstücke des frühen 21. Jahrhunderts zu schaffen. „Mr. Brightside“ ist zum tragenden Klassiker geworden, dicht gefolgt von „Somebody Told Me“ und „All These Things That I’ve Done“. Aber Hot Fuss ist von oben bis unten vollgepackt, vom treibenden Rock-Stampfen von „Jenny Was a Friend of Mine“ bis hin zum trägen Synthie-Pomp des Schlussstücks „Everything Will Be Alright“. –J. Blistein

Chappell Roan, „The Rise and Fall of a Midwest Princess“ (2023)

Chappell Roans Debütalbum war ein Segen: Die Sängerin war 2020 aus ihrem ersten Plattenvertrag entlassen worden und hatte sich für ein paar Jahre als Solokünstlerin durchgeschlagen. Das Album, das größtenteils zusammen mit dem Produzenten und Songwriter Daniel Nigro (siehe Olivia Rodrigos Sour) geschrieben wurde, ist eine unterhaltsame und unverfälschte Sammlung über Trennungen, Versöhnungen, erste Dates, Misserfolge und natürlich den Mittleren Westen. Roans chamäleonartige Talente kennen keine Grenzen: In einem Song („Hot to Go!“) ist sie eine schrille Cheerleaderin und in einem anderen („Coffee“) eine Billy-Joel-artige Klavierspielerin. Das wahre Potenzial des Albums würde sich im Jahr nach seiner Veröffentlichung entfalten, wenn alte Singles wie „Pink Pony Club“ aus dem Jahr 2020 endlich die verdiente Aufmerksamkeit der Massen erhalten – und Roan selbst auch. – B.S.

Kacey Musgraves, „Golden Hour“ (2018)

Kacey Musgraves war frisch verliebt, als sie die Songs schrieb, die auf ihrem Meisterwerk von 2018 erscheinen sollten. Golden Hour war eine dramatische Abkehr von dem relativ schlichten Country ihrer vorherigen Veröffentlichungen und brachte die Produzenten Ian Fitchuk und Daniel Tashian für einen üppigen, warmen und ausladenden Sound ins Spiel, der ihre Begabung für Witz und Melodie ergänzte. Sie singt optimistisch über Geduld, eine wundersame Welt, Einsamkeit und vorüberziehende Stürme und beschränkt die herben Abfuhren auf einen perfekten Disco-Country-Song. Es war wunderschön und herzzerreißend, oder wie sie singen würde: „glücklich und traurig zugleich“. Musgraves’ Liebe hielt letztendlich nicht, aber „Golden Hour“ kann immer noch Ihre Tasse füllen, wann immer Sie sie brauchen. –J.F.

Olivia Rodrigo, „Sour“ (2021)

Nachdem Olivia Rodrigo mit ihrer herzzerreißenden Ballade „Drivers License“ von einem weitgehend unbekannten Disney-Teenager zu einem echten Popstar wurde, änderten sich die Pläne für Sour: Statt einer EP sollte sie ein Debütalbum in voller Länge veröffentlichen. Kein Druck. Nur Sour trotzte den Erwartungen und machte deutlich, dass es noch viel mehr gab, woher „Drivers License“ kam. Sie verwandelte ihren Herzschmerz in Pop-Punk-Wut in Songs wie „Good 4 U“ und „Brutal“ und schaltete dann einen Gang zurück für langsam brennende Kracher wie „Traitor“, „Deja Vu“ und „Happier“. Das Album brachte ihr drei Grammys ein. Aber am wichtigsten war, dass es bewies, dass Rodrigo kein One-Hit-Wonder war. Dies war eine visionäre Singer-Songwriterin, die gerade erst am Anfang stand. –A.M.

Frank Ocean, „Channel Orange“ (2012)

Mit seinem offiziellen Debütalbum gab uns Frank Ocean ein „Sign O’ the Times“ für die Tumblr-Ära. Er gab mit der Falsett-Soul-Poesie des Hits „Thinkin Bout You“ den Ton an und lieferte anschließend eine üppig entfaltete Abhandlung über seine unzähligen Verletzungen und Sehnsüchte inmitten der Dekadenz der Reichen in L.A., wobei er tagebuchartige Ehrlichkeit mit den erzählerischen Details eines großen Romanciers verband – sei es, dass er in „Bad Religion“ ein Taxi in eine Beichtkabine verwandelte, in dem neuneunminütigen „Pyramids“ einer Stripperin ein episches Gedicht überreichte oder die Tiefen der Sucht in ‚Crack Rock‘ erforschte. “Channel Orange“ veränderte die Messlatte für R&B-Intimität sofort und machte Ocean zur Stimme seiner Generation. –J.D.

Beyoncé, „Renaissance“ (2022)

Beyoncés lang erwartetes Album Renaissance war ihr erstes Album seit Lemonade, sechs Jahre zuvor, aber das Warten hat sich gelohnt. Sie hat es zu einer Tour durch die Geschichte der schwarzen Tanzmusik gemacht, die in jedem Beat durch so viel Kulturgeschichte reist und Generationen der Clubkultur berührt. Inspiriert von ihrem verstorbenen Onkel Johnny („Er war mein Patenonkel“, sagte sie) und seiner Liebe zum klassischen Disco, ist Renaissance eine vielschichtige Hommage an die schwarzen und queeren Pioniere der Tanzmusik, vom klaviergetriebenen House von „Break My Soul“ bis zum Funk von „Cuff It“. Renaissance ist Queen Bey in ihrer fröhlichsten Form, mit genug Power, um jeden noch so fremden Superstar im Club zu vereinen. – R.S.

Taylor Swift, „Red“ (2012)

Taylor Swift brachte all ihre musikalischen Leidenschaften auf Red zusammen, dem Album, auf dem sie sich zweifelsfrei als eine der großartigsten Songwriterinnen jeder Generation erwies. Alle dachten, Red sei ihr karrierebestimmender Triumph; wie wir jetzt wissen, stand sie jedoch erst am Anfang. Aber sie zeigt ihr Gespür für Country-Twang („Red“) und Pop-Flash („We Are Never Ever Getting Back Together“), mit Rock-Moves („State of Grace“) und Dubstep-Einlagen („I Knew You Were Trouble“) und Disco („22“) und akustischen Klageliedern („Begin Again“) und Wolken-in-meinem-Kaffee-Gitarrenmelodram („Holy Ground“). „All Too Well“ bleibt ihr kraftvollster Herzensbrecher, der aus einem verlorenen Schal eine Proustsche emotionale Überladung macht. Neun Jahre später erreichte sie mit der 10-minütigen Version Platz 1. – R.S.