Die 46 schlechtesten Alben des Jahres 2018

Auch 2018 wurden einige miese Platten veröffentlicht. ROLLING STONE stellt sie vor. Dies ist die Liste, in die keiner rein will.

Welche Alben-Flops brachte 2018? Die ROLLING STONE hat da einige zusammengetragen: Platten, die von den Redakteuren oder Autoren mit einer der drei schlechtesten Bewertungen, also einem Stern (★), eineinhalb Sternen (★½ ) oder zwei Sternen (★★) ausgezeichnet wurden. Alle Werke entstammen Rezensionen aus den Heften 1/2018 bis 12/2018.

Rod Stewart – Blood Red Shoes

Rod Stewart ist ein Spaßvogel. „Ich denke eigentlich jedes Mal, dass ich meine Alben für ein paar Freunde aufnehme – und das neue Album hat genau diese Intimität“, verkündet er anlässlich der Veröffentlichung von „Blood Red Roses“. Tatsächlich verströmen die 14 Song die Intimität einer Bankfiliale.

Man muss es sich wahrscheinlich so vorstellen: Der alte Schwerenöter wollte es noch einmal wissen, also im kommerziellen Sinne. Er lud seinen Produzenten Kevin Savigar und ein paar Musiker seines Vertrauens ein und machte ihnen klar, was sie zu tun hätten. Eine Platte auf der Höhe der Zeit sollte es sein, aber auch eine, die seine bekannten Leidenschaften, von Soul über Rockballaden bis hin zu Folk, widerspiegeln würde.

Also klöppelten die Herren zwischen Tür und Angel, Bühne und Hotelzimmer einen Mix aus bekannten Manierismen in vermeintlich modernem Gewand zusammen. Eine Instant-Musik mit allerlei Sounds aus der Konserve, gegen die selbst Stewarts Alben aus den 90er-Jahren wie der Heilige Gral der Authentizität wirken. Eine Heimstudio-Produktion fürs Stadion.

„Look In Her Eyes“ schiebt mit Club-Wumms überzuckerte Harmonien an. Den Flirt mit dem hymnischen Pop-Chorus beherrscht Stewart noch immer aus dem Effeff. Überhaupt ist hier vieles ein Noch-mal. In „Give Me Love“ gibt er noch einmal den Discolöwen aus „Da Ya Think I’m Sexy?“-Zeiten, „Cold Old London“ ist noch einmal reiner Schmalz. Das Titelstück beginnt mit einem ähnlichen Folklore-Kitsch wie „Rhythm Of My Heart“, und „Rollin’ & Tumblin’“ ist noch einmal eine reichlich mediokre Coverversion. Und Stewarts libidinöses Gurgeln wird – Asche auf mein sexistisches Haupt – bei Frauen jenseits der Menopause noch einmal verloren geglaubte Gefühle wecken.

Das Beste an „Blood Red Roses“ ist, dass zumindest einer Freude zu haben scheint. Bleibt fraglich, woran. An der Musik? Oder an der Vorstellung, dass ihm seine Fans auch diesmal blind aus der Hand fressen werden?

Thom Yorke – Suspiria (Music For The Luca Guadagnino Film)

Natürlich ist es klug, den berühmten Hexengesang des „Suspiria“-Originals der Fusionband Goblin (1977) nicht zu imitieren. Aber Thom Yorke

ist auch kein Ligeti oder Bartók, nicht mal Deathprod. Oft reproduziert er nur jene knisternden und eben einfachen Soundcollagen, mit denen Trent Reznor und Atticus Ross in Hollywood erstaunlich erfolgreich sind.

Seine Gesangsstücke klingen wie die Soloskizzen, die zuletzt Radiohead im Studio ausarbeiten durften. Traurig sind die Horrorklischees: Choräle („Sabbath Incantation“) sowie unterlegte Film-Tonspuren: das Atmen des Killers, das Stöhnen der Opfer. Yorke offenbart damit mangelndes Zutrauen in die Wirkung des Scores – das Böse muss sich doch allein in der Musik offenbaren können.

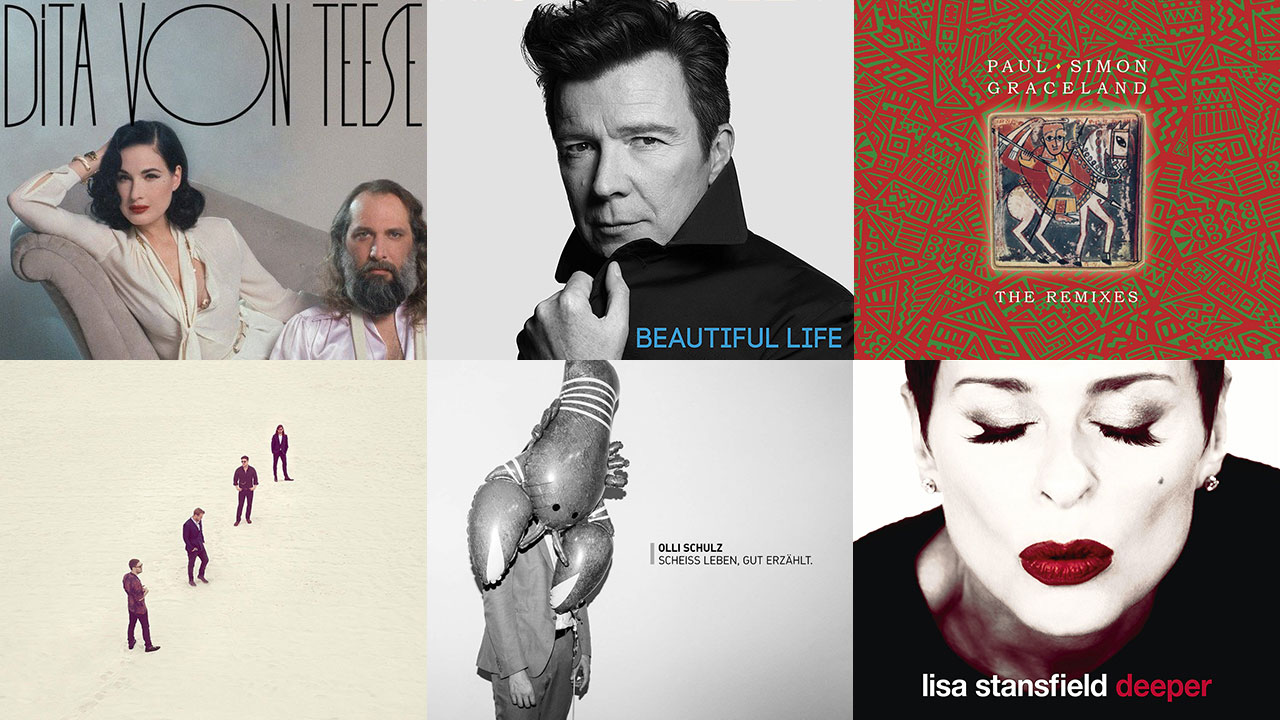

Rick Astley – Beautiful Life

Ein guter Sänger sollte keineswegs auf einen ebensolchen Berater verzichten. Rick Astley, der alle verblüffte, als er in den späten 80er-Jahren mit tiefer Stimme einfache Pop-Nummern der Hitfabrik Stock Aitken Waterman sang, tut sich jedenfalls keinen Gefallen damit, dass er auf seinem achten Studioalbum so gut wie alles allein regeln will.

Sogar die Drums spielte er selbst ein, wobei die programmierten fast schon schmerzen. Astley schmiert bei seinen leider auch austauschbaren Dancepop-Songs so viel Butter aufs Brot, dass einem der Appetit vergeht. Am Ende gedenkt der Mann der Stars seiner Jugend: „The Good Old Days“ schließt sich Supertramp, Elton John und Queen an. Da brilliert Astley gesanglich plötzlich wieder. Ein souveränes Alterswerk aber – das geht anders.

Mumford & Sons – Delta

Der griechische Buchstabe Delta wird in der Mathematik als Differenzsymbol verwendet, in der Elektrotechnik steht er für den Verlustwinkel. Nicht die besten Vorzeichen für das vierte Album von Mumford & Sons, das sich mit den „4 Ds: death, divorce, drugs, depression“ befasst. Doch das eigentliche Drama sind die deplatzierten Produzentenkunstgriffe von Paul Epworth, der schon bei Coldplays „Ghost Stories“ für den Gruselfaktor sorgte. Das auf „Wilder Mind“ (2015) fehlende Banjo kommt zwar wieder vor, man erkennt es aber oft gar nicht (kontraproduktive Klangmodifikation). Von dem erhabenen Folk des Debüts, „Sigh No More“ (2009), ist nicht mehr viel übrig geblieben.

Stattdessen gnadenlos aufmontierter Stadionsound (der schon die Single „Guiding Light“ bedauerlich egal klingen lässt), unsägliche Beats und glossy Pop-Accessoires. Dem akustisch-filigranen „The Wild“ gelingt es, sein unnötig monumentales Finale abzufedern, und auch das herzergreifende „October Skies“ lässt erahnen, wie viel Potenzial von der restlichen Produktion eliminiert wurde.

Maximilian Hecker: Wretched Love Songs

Dass der Straßenmusiker nach dem gefeierten Debüt (2001) bei uns schnell wieder vergessen war, hat er mit einem unwahrscheinlichen Erfolg in Ostasien ausgeglichen. Auf Xiami, dem chinesischen Spotify, hat Maximilian Hecker mehr Follower als U2. Und das Chinesische kennt mit „Zhong’er“ sogar einen Begriff für dieses dramatisch-romantische Selbstmitleid, mit dem sich vor allem Teenager sedieren und das Hecker so ausdauernd bedient. Wüsste man nichts von seinem offenbar dankbareren Absatzmarkt, müsste man fast bewundern, mit welcher Sturheit der 40-Jährige seinen säuselnden Wimmerpop aufnimmt, ohne Richtungswechsel und erkennbare Weiterentwicklung. Auch das neunte Album quillt über davon, mit Titeln wie „Xanax Child“ und viel Heimweh – nach einem Ort, den es nicht gibt.

Samuel Hope – Other Man

Subtilität ist Samuel Hopes Sache nicht. Der New Yorker Sänger und Songschreiber fährt auf seinem Debütalbum die maximale Bombastladung auf („Runaway“) und gefällt sich selbst in wuchtigen Soul-Pop-Balladen.

Django Django: Marble Skies

Mal Rock’n’Roll, dann unendliche Echos wie aus einem Schwarzen Loch, manische Chorstimmen, als sänge eine Sekte im Kornfeldkreis. Mit ihrem 2012er Debüt etablierten Django Django aus dem Nichts einen eigenen Stil: Man könnte ihn Space-O-Billy nennen, das Beste aus Hipstertum, kosmischer Musik und Roots.

Davon ist auf ihrem mittlerweile dritten Album wenig übrig geblieben.

Songs wie „Tic Tac Toe“ oder „In Your Beat“ haben zwar noch immer die „Beam Me Up“-Dramaturgie einer bevorstehenden Lichtgeschwindigkeit (ein Song heißt sogar so!): Nach einer Minute drückt die Band auf die Tube. Aber wenn die Gitarren weg sind und es nur noch fiept, klingen die Briten wie die Chemical Brothers in Soft. Ihr Witz – „Hier kommen wir, die Greaser aus dem All!“ – scheint auserzählt.

Dita Von Teese: Dita Von Teese

Was sagt Dita selbst? „Bin keine Sängerin.“ Und Komponist/Produzent Sébastien Tellier? „Ihre physische Präsenz passt zu meiner Musik.“ Recht haben beide. Dita Von Teese hat ungefähr so viel (bzw. so wenig) Stimme und Musikalität wie Prinzessin Stéphanie von Monaco auf „Irresistible“.

Und dieses (teilweise amifranzösisch) gehauchte Fitzelchen Idee geht tatsächlich gut zu den entspannten Beats des Routiniers Tellier, der die Platte wie das Audiologo einer dieser 80er-Jahre-Erotikfilmproduktionen klingen lässt, deren Werke es nur auf VHS gab. Oder wie alte „disco“-Folgen, in denen Luv’ und Baccara in verschiedenfarbigen Dessous auftraten. Oder wie ein Max-Kruse-Titel: Gut gestöhnt, Dita!

Dass die Chose schnell langweilig wird, liegt in ihrer Natur: Ist eben Erotik, kein Sex.

Simple Minds: Walk Between Worlds

Nachdem die Schotten 2016 ihre Hits noch einmal in akustischem Gewand feilboten, wird nun die Rückkehr zu den Wurzeln verkündet. Tatsächlich erinnern die ersten Takte von „The Signal And The Noise“ (mehr als alles andere in den letzten 36 Jahren) an das wunderbar gespenstische „Sons And Fascination“.

Setzt aber Jim Kerrs Stimme ein, registriert man nur noch den hohen Verwandtschaftsgrad zum Bombastbrocken „Sparkle In The Rain“. Fast unfreiwillig komisch wirkt sein bedeutungsschwangerer Gesang im Kernstück „Barrowland Star“, während die Gitarren regelrecht Schmerzen bereiten. Ein bis obenhin zugestopfter Gemischtwarenladen, in dem man nichts kaufen möchte.

Erik Cohen: III

Als die Kieler Hardcore-Sprotten von Smoke Blow 2011 verkündeten, keine neuen Alben mehr zu veröffentlichen – live treten sie weiterhin auf –, entschloss sich Jack Letten zum Alleingang. Er schreit nun auf Deutsch und nennt sich Erik Cohen. „III“ ist, wie sollte es anders sein, sein inzwischen drittes Soloalbum.

Es kommt, anders als die Vorgänger, ohne Tasteninstrumente aus, lässt die früheren Wave-Anleihen beiseite und setzt stattdessen auf breitbeinige, altmodische Rockmusik. Immer geradeaus. Kann man machen, aber dann sollte man ein sehr guter Texter sein.

Das ist Cohen leider nicht. Da brennt in dir immer noch das alte Feuer, da ruft der „Fährwolf“, da sprengt einer seine Ketten. Ach herrje!

Skids: Burning Cities

Schluss mit den Lügen, fordert er zum Gitarrenknattern von „This Is Our World“. Zum auf Punk frisierten Boogie-Riff von „Kaputt“ klagt er, dass die ganze Welt verrückt sei. Und zum zackigen Beat von „Into The Void“ verrät er, dass er nicht mehr herumgeschubst werden will.

Der Schotte Richard Jobson ist 57, besitzt einen Ehrendoktortitel und hat als TV-Moderator und Filmemacher Karriere gemacht, möchte aber wieder Teil einer Jugendbewegung sein. Wie 1977, als Skids, deren Frontmann er war, zu den Punk- und New-Wave-Bands der ersten Stunde zählten. „Burning Cities“ ist allerdings der Soundtrack eines holprig-schwerfälligen Revivals, das keiner wirklich braucht.

Oder gibt es irgendwen, der noch nicht mitgekriegt hat, dass die Welt kaputt, verrückt und verlogen ist?

Herbie Hancock: Sunlight (Reissue)

1978 war die Jazz-Funk-Fusion-Welle schon verebbt, als Herbie Hancock mit „Sunlight“ kühn den nächsten Schritt in eine Zukunft machte, die eher Electro-fundiert werden sollte, musikalisch glatter und glitschiger.

Hancock spielt E‑Piano und bedient jede Menge Synths, Jaco Pastorius und Tony Williams sorgen am Ende auf „Good Question“ zwar noch für die nötige Jazz-Anbindung, und mit der editierten Disconummer „I Thought It Was You“ gelang gar ein kleiner Hit, doch ist in den Jahren seither kaum etwas so schlecht gealtert wie durch Vocoder gejagte Vocals. Scheußlich!

Olli Schulz: Scheiss Leben, gut erzählt

Als Olli Schulz noch kein TV-Promi war, mit Jan Böhmermann am Tisch sitzen oder beim „Tatortreiniger“ aushelfen durfte, schrieb er absonderliche, wunderbar lässige, lustig-ernste Lieder. Jetzt reimt er stattdessen in einer zarten Indieromanze Verse wie „Junge Frau sucht reifen Mann/ Und ruft beim Pannenservice an“. Oder er mimt den Türklinkenphilosophen: „Auf dem langen Gang des Lebens gibt es furchtbar viele Türn/ Wir wissen, wie sie aufgehn, aber nicht, wohin sie führn.“ Und auch seine Musik scheint in den letzten Jahren irgendwie einen Schlag abbekommen zu haben. Elektrostampf mit Auto‑Tune-Effekten („Ambivalent“) und Rap-Peinlichkeiten („Sportboot“) quetschen sich aufdringlich zwischen Indierock-Gassenhauer („Schmeiß alles rein“). Olli Schulz kann zwar auch Peter-Fox-mäßig bekifft grooven („Wölfe“) oder den lässigen Chansonnier spielen („Schockst nicht mehr“), schafft es aber inzwischen auch, das „Seven Nation Army“-Riff komplett zu vermurksen („Ganz große Freiheit“).

In den zehn Liedern auf „Scheiß Leben, gut erzählt“ lässt Schulz sich nie auf irgendetwas festlegen, macht keinen Pop, sondern Metapop, musiziert in seiner kuriosen Ironieblase vor sich hin und pflegt sein Ego. Auch dadurch, dass er die Songs mit all seinen aus Funk und Fernsehen bekannten Freunden schmückt: mit Olli Dittrich und Bjarne Mädel oder der „Tageschau“-Sprecherin Linda Zervakis.

In den von Moses Schneider aufgenommenen Liedern sind Beziehungen wie ein Skatspiel, schmeckt die Liebe, wie Pisse riecht, tummeln sich Skinny Bitches, Müllsäcke und Facebook-Junkies, reimt sich „Geschlechtskrankheit“ auf „Rechtsanwalt“. „Scheiß Leben, gut erzählt“ ist dabei immer verdammt nah dran an der Parodie, ein aus Kalauern, Klamauk, Zeitgeist, Selbstgefälligkeit und Trivialpoesie zusammengesetztes und mit lauwarmen Indiepop-Geschrammel und kruden Laptopbeats vertontes Album – ein gespielter Witz für alle, die auch über Mike Krügers „Sie müssen nur den Nippel durch die Lasche ziehn“ herzhaft lachen können.

Editors: Violence

Wenn sie ein Album „Violence“ nennen, weiß man, dass es um Machtmissbrauch geht, um Korruption und eine Zivilisation kurz vor dem Abgrund. Aber da sie der Welt auch etwas zurückgeben wollen, belassen sie es nicht bei einer düsteren Zeitdiagnose, sondern haben stets auch einen Funken Hoffnung parat. Eine Prise Dystopie, eine Prise Kopf-hoch-Optimismus, abgerundet mit einem Schuss Pathos. „Help me carry the fire“, singt Tom Smith in „No Sound But The Wind“.

Die Editors könnten U2 sein. Oder Depeche Mode. Doch sie sind nur mittelmäßig begabte Epigonen, die kaum mal einen guten Song hinbringen. Weil sie das selbst wissen, bauen sie Kathedralen aus den Trümmern von Post-Punk, Industrial und New Wave, wärmen sich an der großen Endzeitmelancholie und zelebrieren ihren Apokalypse-Dancepop auf so vielen Festivalbühnen, bis manche Menschen den Eindruck bekommen, es handele sich um eine Band von ungeheurer Wichtigkeit.

„Violence“ wird sich vorzüglich in diese wohlige Weltuntergangsroutine fügen. Produktionstechnisch kratzen die Editors am Mainstream. Dort, wo die inhaltlichen Leerstellen besonders auffällig klaffen, bratzen und hämmern Beats, Riffs und Synthies los, etwa im tumben Bombast von „Hallelujah (So Low)“, das auch ein Skrillex-Remix eines Arctic-Monkeys-Stücks sein könnte. Der Titelsong pulsiert unruhig, leiht sich seinen Chorus zu gleichen Teilen von Enigma und Arcade Fire und mündet in eine Kraftwerk-Hommage. Und wie bei allen aktuellen Bedeutungsheimern darf natürlich ein David-Bowie-Zitat hier und da nicht fehlen.

Ein derartiges Gemenge besitzt die Kraft der totalen Überwältigung. Doch was liegt hinter der Fassade aus perfekter Stilisierung und überzüchteten Sounds? Wird man sich dereinst an einen einzigen Song dieses Albums erinnern können? Das Editors-Konzept scheint darin zu bestehen, ein elegisches Rauschen zu erzeugen, um die Illusion eines Gesamtkunstwerks zu erzeugen.

The Boxer Rebellion: Ghost Alive

„Ghost Alive“ ist Musik für mittelmäßige Fernsehserien, für die Montagesequenz am Ende einer Folge, in der sämtliche Handlungsstränge halbherzig abgeschlossen werden, und damit sich die Showrunner da nicht anstrengen müssen, versuchen sie sich gar nicht erst an Dialogszenen, sondern lassen Singer-Songwriter-Schleuderware die Arbeit machen: Akustikgitarre, Klimperklavier, Streicher, Harfen, eine männliche Falsettstimme, die den Berg anruft.

Das sechste Album der Band The Boxer Rebellion besteht aus elf solchen Schlafliedern, eines witzloser als das andere, das Maß an Selbstgefälligkeit ist erstaunlich und fast schon wieder respektabel. Sänger Nathan Nicholson singt sanfte Imperative, er hat eine Menge gut gemeiner Ratschläge auf Lager. Es hat ihn nur keiner gefragt.

Josh T. Pearson: The Straight Hits!

Es ist schwer zu sagen, was an dem Song „Straight Laced Come Undone“ am unausstehlichsten ist: Wie darin selbstgefällig einer Frau angeboten wird, ihr beim Ausziehen zu helfen, damit man endlich zur Sache kommen kann? Wie drum herum eine affektierte Countryballade entsteht? Oder wie das Ganze in einem entsetzlich überzogenen Texas-Akzent vorgetragen wird?

Zwar versteht Josh T. Pearson „The Straight Hits!“ als bösartige Antwort auf Trump, als Parodie, als Fingerübung, mit der er sich selbst zurechtstutzen wollte, indem er sich Regeln ausdachte wie die, dass jeder Song das Wort „straight“ im Titel haben muss.

Herausgekommen ist eine Platte, die weder witzig noch entlarvend ist – belanglose Rollenprosa zwischen Rock’n’Roll, Countrypunk und Hipster-Westernparodie.

Lisa Stansfield: Deeper

Als Lisa Stansfield 1989 mit ihrem aufgemotzten Soulpop und Hits wie „This Is The Right Time“ durchstartete, befand sie sich auf der Höhe der Zeit, eilte ihr sogar ein bisschen voraus. Ihrem Stil ist die inzwischen 52-jährige Britin auf ihrem achten Album treu geblieben. Allerdings hat dieser inzwischen doch erheblich Staub angesetzt.

Auch schießen Lisas Produzenten (Ehemann/Koautor Ian Devaney und Mark Cotgrove alias Snowboy) so manches Mal über das Ziel hinaus. Das House-Arrangement, in das zum Beispiel „Desire“ eingebettet wurde, nimmt dem Track sämtliche Emotionalität. Und heißt ein Stück schon „Love Of My Life“, dann erwartet man doch ein wenig Tiefgang.

Zwischendurch werden immer mal wieder melodienarme Ergebnisse aus dem Funk-Workshop integriert. Gesanglich, das beweist die Breitwandproduktion „Billionaire“, muss sich Lisa Stansfield vor Jüngeren wie Adele keineswegs verstecken. Vielleicht würde ihr ja ein breakbeatfreies Balladenalbum am besten stehen.

JB Dunckel: H+

Das Gehirn von Air ist der tüftelnde Nicolas Godin. Der verfiel jedoch mit „Contrepoint“ in bildungsbürgerliche Langeweile. Das Herz von Air wiederum ist Jean-Benoît Dunckel. Er entwickelt den Dreampop des Duos, das womöglich kein Album mehr veröffentlichen wird, weiter.

Aber auch Dunckel enttäuscht solo, trotz monumentaler Konzepte, wie sie „Space Age“ und „Transhumanity“ mit ihrem Blick gen Weltraum versprechen. Am Ende ist er doch nur der Interpret mit der Micky-Maus-Stimme und singt Pop wie von Richard Clayderman erdacht.

Alles beim Alten also: Godin erforscht die retrofuturistischen Arrangements, Dunckel die Gefühle – große Musik erschaffen sie nur gemeinsam.

Derek Smalls: Smalls Change (Meditations Upon Ageing)

Das erste Soloalbum des Spinal-Tap-Bassisten! Nennen Sie ihn bloß nicht Harry Shearer, sonst wird er böse! (Shearer ist nur der Schauspieler, der in „This Is Spinal Tap“ den Bassisten mimt.) Dieses Album ist also sozusagen ein gespielter Witz, die „Meditations Upon Ageing“ heißen hier „Hell Toupee“ oder „When Men Did Rock“ oder – mein Favorit – „She Puts The Bitch In Obituary“.

Feinsinniger wird’s nicht, Ehrensache. Und Gäste braucht’s natürlich, viele, berühmte! Unter anderem David Crosby, Donald Fagen, Taylor Hawkins, Jim Keltner, Danny Kortchmar, Steve Lukather, Joe Satriani, Chad Smith, Richard Thompson, Steve Vai, Waddy Wachtel, Rick Wakeman, Phil X, Dweezil Zappa. Auf Dauer leider nicht ganz so lustig, wie es der Film nach 34 Jahren immer noch ist.

Josh Rouse: Love In The Modern Age

Bis zum wundervollen „Country Mouse City House“ (2007) konnte man mit einiger Berechtigung behaupten, Josh Rouse sei ein Talent – seine letzten Platten waren allenfalls mittelmäßig. Mit „Love In The Modern Age“ ist der Songschreiber aus Nebraska nun an einem künstlerischen Tiefpunkt angekommen. So stylish und langweilig wie Rouse auf dem Cover mit Ray-Ban-Sonnenbrille in rot-blauem Ambiente posiert, so berechenbar hat er seinen müde gewordenen Folkpop mit offensichtlichsten elektronischen Mitteln saniert.

In Filialen von Kaffeehausketten und in niedlichen Indiefilmen könnte diese Musik schon bald Verwendung finden. Doch trotz aller Verrenkungen in Sachen Understatement muss man konstatieren, dass Rouse kaum Originelles gelingt. „Ordinary People, Ordinary Lives“, „Businessman“ und „Love In The Modern Age“ plätschern unfassbar seicht dahin. Vielleicht ist der Weltenbummler Rouse in zu vielen Wellness-Oasen abgestiegen. Die Liebe in modernen Zeiten – sie klingt bei ihm nach Ennui und mondäner Eintönigkeit.

A Perfect Circle: Eat The Elephant

Die Songs heißen unter anderem „Disillusioned“, „The Doomed“, „The Contrarian“ und „Hourglass“, erzählen verworren von Neurotransmittern und Heroin, Jesus und Oligarchen, von Vergänglichkeit und Niedergang. Mal bekommt Douglas Adams eine Art Requiem verpasst („So Long, And Thanks For All The Fish“), mal schafft es ein Song aufs Album, der eigentlich für Linkin Park gedacht war („Eat The Elephant“).

Gemeinsam haben aber alle Stücke, dass sie sich stets zu bedeutungsschwer und arg formelhaft inszenierten Powerballaden aufplustern. „Eat The Elephant“, das erste Album von A Perfect Circle seit 14 Jahren, dröhnt einen mit den immer gleichen schwergewichtigen Gitarrenakkorden in Moll, verhallten Klaviermelodien, grummelnden Bassläufen und weit ausholenden Drums zu. Progressive Rock für Anfänger.

Luka Bloom: Refuge

Überwältigend. Ein Mann, eine Gitarre, gleißende Salven aus dem Handgelenk, LL Cool Js „I Need Love“ als intensiver Folk-Rap. Das Gesäusel von Hauptact Cowboy Junkies danach: beinahe öde. Fast 30 Jahre ist das her, der Ire Barry Moore hat sich längst aus dem Schatten des überlebensgroßen Bruders Christy herausgespielt. Im doppelten Sinne: als Luka Bloom einen eigenen Namen gemacht. Seine Konzerte sind kultische Ereignisse.

Aber auf der langen Strecke sind ihm irgendwie die Körner ausgegangen. Was akustischer Rock’n’Roll war, wurde kontemplative Melancholie. Auf „Refuge“ reihen sich elf Songs aneinander, immer mehr vom Gleichen, sanfte Arpeggios, raunende Stimme.

Schön ist das („Dear Gods“) oder sehnsuchtsvoll („City Of Chicago“) oder klischeehaft („I Am Not At War With Anyone“) – und meist unterwältigend.

Pish: Pish

Pål Vindendes, Frontmann der norwegischen Popgruppe Kakkmaddafakka, spielt auch als Solokünstler humorvolle Hymnen, die nirgendwo so gut klingen wie auf der Tanzfläche einer Indiedisco. Man kann die Stücke auch jenseits dieser Tanzfläche hören, aber dafür gibt es keinen Grund. Ein Midtempo-Beat läuft durch, Vindenes schlägt Synkopen in seine klar klingende E‑Gitarre, manchmal gibt es hübsche Leadmelodien, dazu flächige Synthesizer und seinen schiefen Gesang.

Einige der Lieder sind diesmal Engtanzmusik. Die drei besten Stücke hätten eine wunderbare EP abgegeben. So aber fordern die repetitiven Belanglosigkeiten in der zweiten Hälfte der Platte nun die Geduld selbst einer wohlwollenden Hörerschaft heraus. Das Album geht nicht einmal eine halbe Stunde und ist zu lang.

Rick Parfitt: Over and Out

Der Titel von Parfitts posthum erscheinendem Solodebüt wirkt beinahe zynisch. Doch er stand schon fest, bevor der Status-Quo-Gitarrist im Dezember 2016 starb. „Over And Out“ ist leider nicht mehr als Boogie-Rock-Routine.

Revolverheld: Zimmer mit Blick

Mit angenehmer Großmäuligkeit fühlt die Berliner Crossover-Band der Republik auf den Zahn. Egal ob Konsumgeilheit, Rassismus, Wohlstandsprotektionismus, Digitalisierung, Hass auf die eigene Generation: Sänger Jonas Kakoschke beweist ein erstaunliches analytisches Gespür und rappt die Orwellsche Dystopie als Bestandsaufnahme im Jahr 2018 („2018“).

Dazu haben Kafvka die passend knalligen Riffs aus Hardcore, Post-Punk, Nu Metal, Industrial. „Batikhose“ schlägt nur scheinbar sonnige Töne an, verhöhnt Armutstourismus und den Blick durch die postkoloniale Brille: „Wir kommen in dein Land und benehmen uns daneben/ Deine Kultur, unser Biergarten Eden.“ Die In-die-Fresse-Attitüde von Stücken wie „Fick dein Volk“ wird so manchem nicht schmecken. Gut so!

Eurythmics: In The Garden (Reissue)

Ob Annie Lennox von Clem Burke den Rat erhielt, wie Debbie Harry zu singen? Burke ist ja Drummer von Blondie – und Lennox, die sich später zu einer Soul-Interpretin entwickelte, imitiert hier das Stimmchen der berühmteren Kollegin.

Dabei las sich das Eurythmics-Debüt auf dem Papier grandios. Conny Plank produzierte sie in seinem Studio, neben Burke arbeiteten Jaki Liebezeit und Holger Czukay von Can mit, außerdem Robert Görl (D.A.F.). Ergebnis: Pop ohne Charakter, wie Musik von einander wesensfremden Leuten.

Vielleicht hätte Lennox’ Partner Dave Stewart die Initiative ergreifen müssen. Sich für das Plattencover in einen Garten zu stellen macht jedenfalls noch keinen Krautrock.

Shocking Blue: Good Times (Reissue)

Fünf Jahre nach ihrem pfiffigen Gassenhauer „Venus“, bis heute ein Knaller bei beschwipsten Karaoke-Blödheiten, stimmte die niederländische Erfolgsgruppe mit diesem recht dürftigen Album ihren Abgesang an.

Der Titelsong, im Original von den Easybeats, wird aller Leichtigkeit beraubt, Bobbie Gentrys „Mississippi Delta“ seines sumpfigen Charakters und Waylon Jennings’ „Nashville Rebel“ seines rebellischen Wesens. Dass Bandmitglied Robbie van Leeuwen hierfür auf dem Cover als Songwriter firmiert, dürfte ein Versehen sein, passt aber ins traurige Bild eines Auslaufmodells.

Namika: Que Walou

„Großmutters Hände geben viel und nehmen so wenig/ Großmutters Hände halten alles hier zusammen“, säuselt Namika in der von Bill Withers inspirierten Heile-Welt-HipHop-Nummer „Hände“. Der Kitsch ist in der Liebeserklärung an die Oma allerdings noch das kleinere Problem, wird doch als Gast ausgerechnet der für seine Mutterliebe berühmte Farid Bang („Und ich fick im Bordell deine Mama“) ans Mikro geholt – ja, genau, dieser Typ vom ECHO.

Zwar erspart einem das Album weitere derartig peinliche Auftritte. Und der genreübliche Tick, sich selbst in einem Ich-gegen-alle-Plot zu inszenieren, wird in Songs wie „Que Walou“ oder „Ahmet (1960–2002)“ eher dezent ausgelebt. Doch mehr als mit HipHop, Soul, Reggae und arabischen Schnörkeln aufgehübschte Schlagerleichtgewichtigkeit hat sie nicht zu bieten.

Zwischen „Alles was zählt“ und „Ich will dich vermissen“ erzählt Namika ständig vom Glück der Zweisamkeit, bevor sie sich dann in „Zirkus“ in Helene Fischer verwandelt und davon singt, dass es die beste Nacht des Lebens mehr als einmal im Leben geben kann.

Clare Bowen: Clare Bowen

Allen anderen Leidenden ein „Lullabye“: Ihrer Freundin Aves macht sie nach einem Suizidversuch Lebensmut, sie dankt Eltern, Mann und ihrem Pferd Lijah. Clare Bowen ist wie ein Eine-Frau-Aktionsbündnis für Liebe und Mitgefühl. Sie trägt Hippiefedern im Haar und singt zuckersüß für das Gute, auch schon in der „Helene-Fischer-Show“. Sarkastische Reflexe sind dennoch unangebracht.

Die pathetischen Botschaften der Australierin sind nämlich wahrhaftig: Jahre ihrer Kindheit verbrachte sie auf der Krebsstation, das prägte, und sie wurde wie im Märchen mit der US-Fernsehserie „Nashville“ zum Star. Schade nur, dass die Songs des Debüts in ihrer Countrypop-Üppigkeit so mittelmäßig sind und Bowen über ihre Sweetheart-Attitüde nicht hinauswächst.

James Bay: Electric Light

Hut entsorgt, Haare ab. Dazu eine musikalische Metamorphose? In der Tat erweist sich „Pink Lemonade“ als ein poppiger Strokes-Song für die Generation One Direction, während das mit Vocoder-Stimme gesungene „Wild Love“ und der Slow Jam „Fade Out“ Frank Ocean huldigen. „Wasted On Each Other“ verweist hingegen auf 80er-Jahre-Rocker wie Robbie Nevil.

Damit wären allerdings alle Überraschungseier ausgepackt. Der Nachfolger des Millionensellers „Chaos And The Calm“ wurde zwar rockiger und moderner produziert (Adele-Veredler Paul Epworth sprach das letzte Wort), präsentiert sich also dem Titel gerecht eher als gleißende Glühbirne denn als Kerzenlicht – der Großteil der Songs fällt aber zu gefällig und zu austauschbar aus. Da helfen auch keine Gospelchöre.

Milliarden – Berlin

Die Befindlichkeit ganzer Städte zu vertonen: eine ambitionierte Angelegenheit. Mit entsprechender Fallhöhe. Auf ihrem zweiten Album ziehen Ben Hartmann und Johannes Aue durch Berlin, gegeißelt wird der Ausverkauf. „Doch jetzt kommen die Investoren, das Chaos ist vorbei“, befinden sie zu schnellen Gitarren und kaputten Elektrobeats. Für 2018 eine nicht gerade originelle Erkenntnis.

Auch sonst regiert das Klischee. „Rosemarie“ vom Warschauer Kiez heißt ein bewundertes Milieugeschöpf, das Männer mordet und Touristen abzieht. „Die Toten vom Rosenthaler Platz“ ist eine Ode an die Obdachlosen mit viel Hall auf der Stimme. Trotz aller detailreichen Anspielungen wirken ihre urbanen Streifzüge ebenso bemüht wie der daueraufgeregte Powersound. Deutschrock in Hipsterverkleidung.

Paul Simon – Graceland – The Remixes

Als „Graceland“ 1986 erschien, wurde kritisiert, dass Paul Simon für erste Aufnahmen eigens nach Südafrika gereist war. Damit umging er den im Westen aufrechterhaltenen künstlerischen Boykott gegen das Land, um Druck auf das Apartheid-Regime auszuüben. Doch getadelt wurde zwischen den Zeilen auch, dass hier ein vermeintlich satter weißer Musiker, der sich selbst gern einen „Relationship Singer“ nannte, sich politisch unbekümmert afrikanische Rhythmen und Sounds aneignete, um seiner Musik neue Lebendigkeit zu verleihen.

„Graceland“ wurde jedoch schnell zu einem Klassiker der Weltmusik, weil Simon zeigte, welch brodelnde musikalische Energie es auf dem afrikanischen Kontinent zu entdecken gab. Zumal der Songwriter einige der besten Musiker Südafrikas engagierte. Was könnte also ergiebiger sein, als eine jüngere Musikergeneration, die Simons angebliche kulturelle Blauäugigkeit mit einer Neufassung überschreibt und sich den Spirit dieses Albums zurückholt?

Doch das, was nun unter dem Titel „Graceland – The Remixes“ erscheint, ist genau das Gegenteil: eine seelen- und richtungslose Ansammlung von Deep-House- und Dance-Neufassungen, die der Platte ihren Weg in die Clubs bahnen soll, zugleich aber ihre Ambiguität zugunsten selbstverliebter Eindeutigkeit ausmergelt.

Dabei fängt es mit dem von frohsinnigen Latino-Beats gestreckten „Homeless“ in der Version von Joris Voorn noch passabel an. Doch schon Joyce Muniz’ Interpretation von „Gumboots“ weist Paul Simon den tristen Weg in die Techno-Hölle. Immerhin gibt es einige Überraschungen, zum Beispiel das mit Echos, Hall und Elektro-Spielereien herrlich überladene „I Know What I Know“ (Sharam). Der Titeltrack wurde von The MK & KC Lights außerdem mit rührender Ehrfurcht erhitzt. Doch Groove Armadas Dub-Verstümmelung von „You Can Call Me Al“ kann eigentlich nur ein schlechter Witz sein. Besonders irritierend: Die „Graceland“-Remixes verwenden Simons Texte oft nur ideenlos als Klangfragmente.

Ray Davies: Our Country: Americana, Act II

Die Songs, die ihn mit den Kinks berühmt machten, handeln vom britischen Kleinbürgertum, vom sozialen Aufstieg, von Genügsamkeit, Familie und Heimat. Als Ray Davies dann berühmt war, scheiterte sein ambitiöses Konzeptalbum „The Village Green Preservation Society“ (1968) – woraufhin er weitere Konzeptalben schrieb, die seine Wahlverwandtschaft ausstellten: Auf „Muswell Hillbillies“ (1971) denkt Davies seine Londoner Vorstadtherkunft mit der Prägung durch amerikanische Musik zusammen, „Everybody’s In Show-Biz“ (1972) ist eine grelle Satire auf das Unterhaltungsgeschäft.

Bei Davies gibt es öfter einen zweiten Akt. „Our Country“ ist die Fortsetzung von Davies’ später Landeskunde, die im letzten Jahr mit „Americana“ begann. In dem gesprochenen Text „The Invaders“ erinnert er sich dürftig an die Konzertreisen der Kinks: „They called us the invaders.“

Wie bei „Americana“ reist er als Captain Obvious durch die Provinzen: „Oklahoma U.S.A.“ (von „Muswell Hillbillies“), „The Getaway“, „We Will Get There“, „Louisiana Sky“, „March Of The Zombies“, „The Big Weird“ folgen „the central character as he abandons the land and the family he once belonged to and cherished, in search of his own musical identity and a greater self“. Man kann also sagen, dass dieser Mann Ray Davies ähnelt und dass er auf der Suche nach dem Glück ist.

Bei den wild eklektischen Songs, die Blues und Country Music anklingen lassen, Musical und New-Orleans-Bläser-Swing, wird Davies wie auf „Americana“ von den Jayhawks begleitet. In rührend komischer Treuherzigkeit klappert Davies die Genres ab, in einigen gemütlichen Rezitativen plaudert er schnurrig wie der Märchenonkel, halb Roger Waters, halb Robbie Robertson.

Üppige Chöre evozieren Gospel-Emphase. Ray Davies’ touristisches Potpourri ist eine Art „The Sound Of Music“ mit ihm in der Rolle der Trapp-Familie. Und wirklich: Er macht ein Theaterstück und einen Film daraus. Es ist die angestrengt anverwandelte Heimatmusik eines Liebhabers. „Cause I’m a Muswell hillbilly boy/ But my heart lies in old West Virginia/ Wooo!“

The Alarm – Equals

Die britische Band um Sänger und Songschreiber Mike Peters ging zuletzt durch harte Zeiten. Auf „Equals“. verarbeitet er seine Krebskrankheit, sucht optimistische Töne auf Mainstream-Terrain zwischen U2 („Beautiful“) und Bon Jovi („Coming Backwards“).

King Crimson – Discipline (Reissue)

King Crimson haben derzeit Konjunktur, Rock geht wieder aufs College, doch erschien „Discipline“ 1981, Prog war da längst moribund, und so fand Robert Fripp eine neue Formation, um sein patentiertes Gefrickel in einem zeitgemäßeren Rahmen auszustellen. Adrian Belews Gitarre und Gesang, Tony Levins Bass und Bill Brufords Schlagwerk verblüfften alte Crimson-Fans mit New-Wave-Anleihen, Funk-Elementen, verknoteter Rhythmik, allerlei elektronischen Effekten und so kurzen Tracks, dass kaum Raum blieb für Improvisation. Gut gealtert ist diese Musik nicht. Remastert, mit Bonus-Cut.

Doch Arnalds blendet in seiner meist feierlich und andächtig klingenden Musik die Gegenwart aus – und hat sich für sein viertes Soloalbum ein scheinbar zukunftsweisendes Narrativ ausgedacht: eine selbst entwickelte Software namens Stratus, die es ihm ermöglicht, mit seinem Piano zwei weitere „self-playing, semi-generative player pianos“ zu triggern. Wow, aber wieso? Keith Emerson und Rick Wakeman spielten bereits in den Siebzigern mehrere Tasteninstrumente gleichzeitig, mit Händen und Füßen, was schon bald zu einer Gegenbewegung namens Punk führte. Heute regt sich niemand mehr auf über musikalische Schaumbäder wie das mit Streichern und Drums aufgeblasene „inconsist“. Moderne und Minimal Music sind wohl zu lange her, um den Unterschied zwischen Erik Satie und Ólafur Arnalds zu erkennen. Da hilft auch einer wie Sohn nicht weiter, dessen unbestreitbar gute Stimme bei „unfold“ zu hören ist.

Wer sich wirklich für die Schnittstellen zwischen Klassik, Elektronik und einer zeitgemäßen Form von Pop interessiert, ist mit Sven Helbig oder Wolfgang Voigt besser dran.

You Me At Six – VI

Das Quintett aus Surrey ist eine UK-Erfolgsgeschichte geblieben – woran zuletzt auch ein artfremder US-Produzent wie Jacquire King (Kings Of Leon,

Dawes) wenig ändern konnte. Mit Nachfolger Dan Austin (Biffy Clyro, Pixies) versucht sich die Band auf dem sechsten Album am schwierigen Spagat zwischen alter Emo-Credibility mit klassischer Leise-Laut-Dynamik („Fast Forward“) und aktuellen (Dance-)Pop-Sounds („Back Again“, „3AM“).

Zwischendurch ein lahmes Wortspiel („Miracle In The Mourning“). Aber Tracks wie „Losing You“ mit kleinem Auto-Tune-Flirt sind auch einfach zu „Predictable“, um die Band noch mal wirklich anders zu positionieren. Womöglich empfinden das die kreischenden Mädchen in der ersten Reihe aber gaaanz anders. Zumindest auf der Insel.

Kodaline – Politics Of Living

„Politics Of Living“ ist Popmusik im schlimmsten Sinne des Wortes, die Ideenlosigkeit in Vollendung, die Behauptung von Leben und Gefühlen, das kühl kalkulierte Produkt einer zynischen Kulturindustrie, das (und jetzt beginne ich zu raten) erste Album in der Geschichte, das völlig ohne Menschen entstanden ist, hat alles der Algorithmus ausgetüftelt, nachdem er sechs Monate lang mit OneRepublic und James Blunt gefüttert wurde.

Selbst ein Lied über den tragischen Tod einer Konzertgängerin, in penetrantem Falsettgesang vorgetragen, kommt nicht über ein generisches „Carpe diem“-Sentiment hinaus. Ansonsten „Bruder, als wir jung waren“-Rührigkeit oder „Kopf hoch“-Worthülsen, die nicht zu begreifen scheinen, dass längst alles zu spät ist.

Carrie Underwood – Cry Pretty

She’s an Okie from Muskogee, doch bei Merle Haggard wäre sie wohl kaum als Country-Sängerin durchgegangen. Carrie Underwood ist gar keine Country-Sängerin, eher Mariah und Céline in einer Frau. Die bisher erfolgreichste „American Idol“-Gewinnerin pflegt auch auf ihrem sechsten Album die Unart des Casting-Gewerbes: Sie performt eher, als zu singen. Klingt paradox bei einer Sängerin, die alle Töne kriegt.

Und dann noch ein paar mehr. Underwood kennt kein Pardon: Alles ist immer gleich groß, melodramatisch, theatralisch. Vielversprechende Intros („Low“) werden prompt erschlagen, nicht zuletzt von ihr selbst. Aber, im Bombast-Titelsong, eine weise Zeile: „You can pretty much fake your way through anything“, singt sie – und bringt die USA auf den Punkt.

The Joy Formidable: AAARTH

Bombastisch wuchernde Riff-Klafter zwischen Indie- und Emo-Rock, dazu ein bisschen Arcade-Fire-Hymnenüberschwang und Garbage-Laszivität: Das Waliser Rock-Trio müht sich redlich, Bedeutsamkeit und Massentauglichkeit unter einen Hut zu bekommen.

Tony Joe White: Bad Mouthin’

Noch mehr Blues-Askese geht nicht: Der Swamp-Rock-Veteran kämpft sich durch eigene Stücke und Coverversionen. „Bad Mouthin’“ ist eine Zeitkapsel, ein staubiges Südstaatenkaff in den 50er-Jahren, ein knarzender Schaukelstuhl auf einer Veranda.

Pale Waves – My Mind Makes Noises

Verdammt, dieses Debüt der Band aus Manchester muss Charterfolge bringen, nicht trotz, sondern wegen der erschreckenden Austauschbarkeit von Schweinepop-Bombast-Hymnen wie „Red“! Das bisschen Indie-Attitüde wirkt schlicht lachhaft.

Theodor Shitstorm: Sie werden dich lieben

„Depression, Depression/ Was sitzt du hier und sagst keinen Ton?/ Schleichst dich weg beim dritten Bier/ Morgens bist du wieder hier.“ Solche Zeilen singt Dietrich Brüggemann im Duett mit Desiree Klaeukens im lustigen „Depression“. Brüggemann kann nicht singen, und das Lied ist auch nicht wirklich lustig. Aber das macht nichts, ist ja alles ironisch gemeint. Schließlich stehen die beiden mit ihrem Projekt Theodor Shitstorm – ähnlich wie zuletzt Olli Schulz – in der Tradition von Mike Krüger, den Gebrüdern Blattschuss oder Den Doofen, nur halt im Indie-Pop-Kostüm.

Auf „Sie werden dich lieben“ versetzen sie ihre Lieder mit Gitarrengeschrammel, Laptop-Elektrobeats und Schlager-Pathos, haben eine Vorliebe für hipsterkompatible Scherze und Songs, die Abzählreimen gleichen. Sie vertonen in „Getriebeschaden in der Slowakei“ oder „Der schlechteste Kaffee der Welt“ Impressionen vom Unterwegssein, haben Dummes wie „Kunst“ im Programm, entdecken in „Mama, schick mir die Platten von Reinhard Mey“ und „Nicht dein Typ“ die Lust am Klischee – und sind dabei nur selten originell oder witzig.

Joe Bonamassa: Redemption

Joe Bonamassa ist kein Angeber – in seinem Metier fast ein Wunder. Musikalisch entwickelt er sich jedoch immer mehr zu einer Karikatur seiner selbst, ähnlich wie es Eric Clapton in den 80er-Jahren erging. Auf „Redemption“ präsentiert der Blues-Rock-Meister wieder seine harte, aber auch polierte Seite.

Die äußert sich besonders unangenehm in nicht gerade geschmackssicheren Led-Zeppelin-Zitaten: „Evil Mama“ beginnt beinahe notengetreu wie „Rock And Roll“, der prog-rockige Titelsong wartet mit einem brüllend prätentiösen „Kashmir“-Mittelteil auf. Daneben pflegt Bonamassa weiter seine Rory-Gallagher-Verbeugungen und energiegeladenen Virtuositätsverrenkungen im Stil eines Stevie Ray Vaughan. Um Erlösung zu finden, müsste er mal was anderes probieren.

The Beach Boys: With The Royal Philharmonic Orchestra

Keine Wiederveröffentlichung streng genommen, eine Wiederverwertung schon: Die originalen Gesangsaufnahmen der Beach Boys wurden in orchestrale Soße getunkt, eine recht fade zudem, die das Genie der Songs verdünnt und so für Leute goutierbar macht, die wissen, welcher Wein zu welcher Musik passt.

Brian Wilson gab seinen Segen, Mike Love faselt von „neuer Dimension“, dem Fan schwillt die Zornesader ob dieser biedersinnigen Verunglimpfung. Um „Kokomo“ ist es ja nicht schade, aber „Heroes And Villains“! Van Dyke Parks weint.

Simon Lewis – Pilot

Straßenmusiker sind mutig: Sie stellen sich einem unbekannten Publikum und müssen auf ein Urteil oder überhaupt auf eine Reaktion hoffen. Doch der Absprung von Live-Sessions zu professionellen Aufnahmen kann überfordern. So ist es beim Österreicher Simon Lewis. Mag seine Musik in den Fußgängerzonen der Republik funktionieren, bemüht er sich auf Platte um ambitionierte Klänge.

Aber alle Melodien und Texte wirken wie schon gehört. Lewis’ Stimme klingt sehr wie die des Pop-Balladisten James Morrison. Da überrascht es nicht, dass die Single „All I Am“ bereits dankbar von Radiosendern aufgegriffen wurde. Nichts an seiner Musik ist außergewöhnlich. Auch deswegen kann Simon Lewis hoffen, noch oft im Formatradio aufzutauchen.

Kati von Schwerin – Inspired By The Riot

Sie war/ist nahezu gleichberechtigt bildende Künstlerin, Philosophin und Musikerin. Sie malt Figürliches und legt bei ihren Songs eine gewisse Betonung auf Intensität. Sie singt wie eine Rockgöttin „Oh riot, now it’s time to fly“ und interpretiert Emo recht traditionell.

Dabei verblüfft der Power-Rock-Modus, mit dem sie auf ihrem zweiten Album das „Riot“-Motiv übersetzt. Produziert natürlich ohne großes Budget und Studio-Orchester. Doch die Single „The Power Above“ klingt, als würde „The Power Of Love“ von Jennifer Rush ein weiteres Mal in der Indie-Version geboren. Ein Ölgemälde eines Aufruhrs. Hallig-knallig.

Ein eigenwilliges Missverständnis aus der Hauptstadt.