Rammsteinweihe

Jedes Jahr wieder begehe ich an einem Dezembertag meiner heimlichen Wahl Rammstein als meine ganz persönliche Weihe. Also: Keine Telefonate. Kein Campari. Kein Liebesgedicht. Nassrasur statt Trockenrasierer. Und nicht mit einem Zipfel des Hirns an gekochten Dorsch denken müssen. Ansonsten alles wie immer, nur eben etwas festlicher begangen. Das heißt, ich stehe an dem Tag nicht früher auf als sonst. Ich putze mir die Zähne wie stets zwei Minuten elektrisch. Dann halte ich meinen Kopf unter die Brause, trinke mit einem Handtuch um den Schädel am Küchentisch einen Kräutertee. Und blättere dabei in der Zeitung herum. Besonders schön ist es für mich, wenn mein Rammsteinfeiertag düster, aufgequollen oder voll nieselig beginnt. Bisher hat das immer geklappt. Ich weiß auch nicht, warum.

Ich feiere Rammstein nicht, in dem ich Musik von Rammstein höre, mir Fotos von denen und mir anschaue. Das ist mir alles viel zu kindisch. Damit habe ich echt so meine Schwierigkeiten. Ich kann an meinem Rammstein-Festtag absolut nicht in meinen gesammelten Fanartikeln herumwühlen, um mich Rammstein nahe zu fühlen. Ich lasse die Musikzeitschriften, wo sie sich unangerührt stapeln, trinke besser eine zweite Tasse Tee. Tja.

Und dann trete ich auf meinen winzigen Balkon und starre in den Dunst über Berlin, der von meinem Haus aus weit, hoch, nah, tief, toll anzusehen ist. Dunstiger als sonst wo in der Stadt, weiß ich. Ungefähr 21 Minuten beobachte ich ausgiebig, welche Leute aus dem Nebel unterhalb von mir hervor auftauchen, ein paar Schritte gehen und wieder abtauchen. Und dabei rauche ich etliche Zigaretten, dass mein Aschenbecher überläuft. Aber das tut er ausschließlich.

Ich verlasse den Balkon ohne Wehmut, lege mich lang ausgestreckt auf den Fußboden, die Hände unter den Kopf gelegt, der zuckrigen Momente zu gedenken, der wenigen schönen Morgenstunden und leicht angebratenen Abende, die mich mit Rammstein zeigten, als ich noch nicht BachmannPreisträger war und sie nicht Star. Und wir uns ach so zugetan gewesen sind. Als wir noch zusammen richtig jugendlichen Spaß miteinander hatten. Als wir ganz unschuldig in großen Berliner Zimmern hockten und zupften, trommelten, bliesen, tuteten, trötschten, trudelten, wogten, wagten, tasteten, klöppelten. Die Immatrikulation der Sinne. Die Gesellschaft der Glocken und Schlüsselerlebnisse. Das Genre der Lechzgeräusche und Jandlklänge. Musikstücke, die von der Wurzel aufwärts einen Laubbaum im Sommer malten.

Ich unterhalte mich auf dem Rücken liegend so gerne mit des Sängers Rammsteinmutter, die ich wie einen Lichtbildervortrag über mir an der Zimmerdecke erlebe. Wie gern hätte sie ihren Jungen in der Garde großer Dichter eingereiht gesehen, sagt sie zum wiederholten Male. Stattdessen so in Underwater-Leder, wettert sie gegen die Rammsteintrikotage, gegen deren Schminke im Gesicht, schimpft sie Modderlook, Bergmanns Heimkehr und Kunstfehler eines Hautarztes. Und schon sprudeln meinerseits kleine deftige Erinnerungen. Und schon kommt alles zusammen, was ich jeden Rammsteintag zu verhindern suche, aber nicht wirklich packe. Ich denke an die Freunde, und die Erinnerungen überfallen mich. Ich höre schallendes Lachen, lallendes Feixen, feines Gerede, ruppiges Trällern, dralles Trampeln, duftiges Donnern, hustendes Hasten, eiliges Schnattern, tattriges Wettern, fettige Reden, schwungvollen Krawall. Es kommen mir die Scheidungen und sonstigen Misserfolge in den Sinn. Die Tage, die wir nicht Schlaf fanden und nach Schlaf fahndeten. Die Stunden, die nach Gestaltung verlangten.

Und ich muss mich konzentrieren, um noch heraus zu finden, wer wem was zu sagen hat, wer besser schweige. Und was meine Rammsteine plötzlich reitet, worum man sich streitet? Und wieso wieder verträgt? Und einen Redner sehe ich plastisch vor mir an einem Rednerpult, mit einem Symbol daran befestigt, das ich nicht kenne, auch nicht zu deuten weiß. Er redet mich an, spricht vom Mittelmaß und dem Verhältnis von Darstellung zur Kunst. Und wie die Entwicklung einer Band den vielen Überholmanövern auf der Autobahn ähnele, sobald der Ruhm sich an dem Alltag messe, das Leben nicht mehr normal empfunden werden könne, die Künstler sich unter Menschen begäben, die für sie ja nur Heuschrecken sein müssten, in einem Sanatorium springend. Und schon beginnt es mich zu schwindeln. Ich muss mich aufrichten, in die Küche gehen, den Kühlschrank öffnen. Und wenn das Timing gut war und die Vibration gestimmt hat, wird es im Kühlschrank knallen. Und Feuer steigen auf. Und es wird ein Geschrei aus ihm hervor wie aus zigtausend Kehlen ertönen. Und ich kann meine kleine Fußbank sachte heranziehen, mich darauf setzen, die Hände unters Kinn legen. Um live dabei zu sein, wenn winzig kleine Rammsteinchen ihren Auftritt haben. Im Hintergrund eine angefangene Harzerrolle, zwei Äpfel, drei Mal größer als die Rammstein-Bühne. Ein Butterdöschen, möchte ich meinen. Mehr nicht. Und ich fühle mich edel, gut, erhaben und so groß wie Gulliver. Und bin es ja auch. Und dann legen die Jungs los, und es kommt bei mir an wie Mückengesumm. Früher habe ich versucht, meine Eindrücke von dem Minikonzert zu beschreiben. Heute gebe ich mich damit zufrieden, dass es wieder einmal stattgefunden hat. In meinem Kühlschrank, wo es rockt und gruuft wie eh und je. Und dass ich dabei sein kann. Wenn auch nicht in Minipersona mittendrin. Sondern eben wieder nur als Bigpeter auf der Fußbank hockend. Der wirklich einzige wahrhaft größte aller Fans in diesem kleinen Küchenraum.

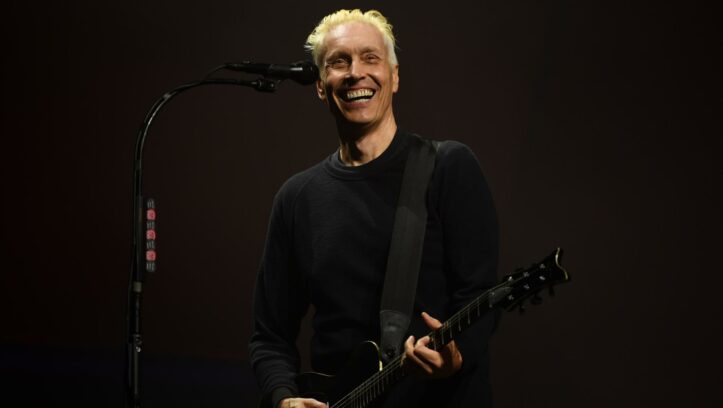

Peter Wawerzinek erhielt 2010 den Bachmann-Preis. Zuletzt erschien der furiose Band „Wawerzineks Raubzüge durch die deutsche Literatur“ (Galiani, 24,99 Euro).