Roger Waters – In The Flesh

Weil Roger Waters sein ich-und-Pink Floyd-Programm noch einmal bei einigen Konzerten in Europa vorstellt, erscheint diese – jawohl: limitierte Edition von „In The Flesh“, das 2001 mit der üblichen Häme rezipiert wurde. Hier handelt es sich um den Mitschnitt eines Auftritts in Portland, Oregon, im Jahr 2000. Dasselbe Konzert ist auch auf der beigegebenen DVD dokumentiert – was einen erheblichen Unterschied bedeutet, denn der schieren Überwältigung durch die Inszenierung dieser Musik kann man sich kaum entziehen. Auch liefert Waters mit diesem Programm eine neue Lesart der Pink Floyd-Dramaturgie, in der die Schlüsselstücke von „The Dark Side Of The Moon“, „Wish You Were Here“, „Animals“ „The Wall“ und „The Final Cut“ zusammenfließen.

Es ist, dies sei gleich gesagt, eine sehr einleuchtende und befriedigende Version der immergleichen Waters-Topoi: Ende der Kindheit, Entfremdung, Krankheit, Identitätsverlust und Untergang in der feindlichen Postmoderne. Waters ist ein zutiefst romantischer und reaktionärer Künstler, dessen Werk in einzigartiger Weise die Bedingungen seiner Entstehung reflektiert, schließlich beinahe autobiografisch wird. Schon während der Aufnahmen zu „I Wish You Were Here“, also 1975, hielt Waters die Band für gescheitert, und verwandelte das Album in eine einzige Hommage an Syd Barrett, den an seiner Stelle schizophren gewordenen (und wahrscheinlich begabteren) Freund. Beinahe hätte dieser letzte Freundschaftsakt in einem einzigen Stück Platz gefunden. Insofern ist natürlich „Shine On You Crazy Diamond“ der emotionale Kern der gesamten Pink Floyd-Oper, zusammen mit dem erschütternden „Wish You Were Here“: „We’re just two lost souls swimming in a fish bowl, year after year/ What have we found? The same old fears.“

Dass Waters die Angst und die Verstörung in theatralische musikalische Kathedralen (manchmal bloß Kapellen) der Empathie einschloss, bedingte den Erfolg von Pink Floyd. Auch hier eröffnen die gigantischen Kadenzen von „In The Flesh“, der Schock der Konzert-Absage Pinks und der Publikumsbeschimpfung den Reigen; „Mother“ und „Southampton Dock“ zeigen den Erzähler als hilfloses, vaterloses Mündel; und so schwingt sich die bedrohliche Atmosphäre über das (von Jon Catrin gesungene) symphonische, nicht enden wollende, aus ungefähr zwölf Teilen bestehende „Dogs“ auf bis zum ersten Finale mit „Wish You Were Here“ und „Shine On“ (ironisch „Parts 1-8“ untertitelt), bei dem die Gitarristen Doyle Bramhall II und Snowy White mit ihren Soli ein Tränenmeer bereiten, und zu dem zeitlich davorliegenden „Set The Controls For The Heart Of The Sun“ (dem einzigen Stück aus der Barrett-Phase).

Lässt einen dieses schämlose Pathos beinahe zerstört zurück, so beginnt der zweite Teil mit „Breathe (In The Air)“, „Time“ und „Money“ und steuert schließlich auf die bitterste Katharsis zu: „It’s A Miracle“, „Amused To Death“. die Verbindung von „Brain Damage“ und „Eclipse“ („There’s someone in my head but it’s not me“), dann „Comfortably Numb“, dieses Monster aus Kitsch, Desillusionierung und Wut („The child is grown/ The dream is gone“), eingefangen in dem Bild von den zwei Händen, die sich wie Ballons anfühlen, ein von Waters stets wiederholtes Motiv. Bramhall und White verschränken hier ihr Gitarrenspiel zu einem vorletzten Gefühlsinferno. Vor dem letzten Emotionsausbruch, dem unnötig tröstlichen „Each Small Candle“, an dessen Ende Waters ein Lichtlein in der Finsternis entzündet.

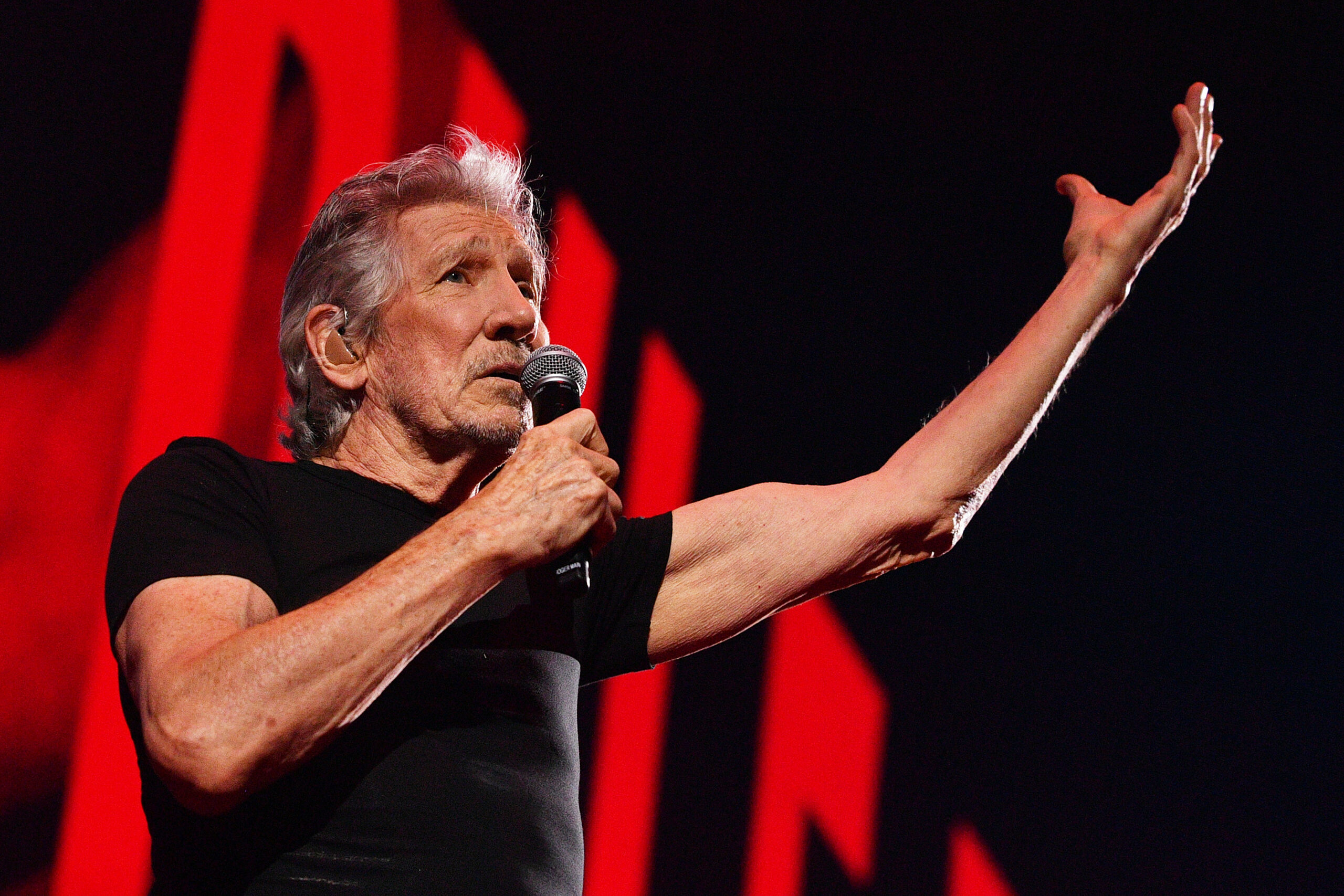

Roger Waters hat einmal erzählt, wie ihn ein älterer – mittlerweile verstorbener – Freund während des Golfspielens auf dem Grün manchmal versonnen und mahnend an den Arm fasste und sagte: „Wir können glücklich sein.“ Und so geht dieser Überlebende auf der Bühne umher, souverän, aufrecht, ernst, den Bass haltend. Seine Show besteht darin, dass er einmal „Well, thank you!“ ruft und sich zweimal vor dem Auditorium verbeugt. Irgendwie großartig, der Typ.