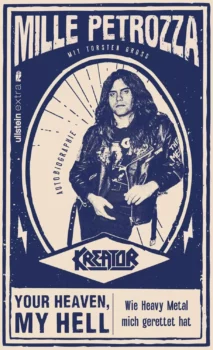

Mille Petrozza: Exklusiver Blick in die Autobiografie des Kreator-Chefs

Der Kreator-Frontmann über seine frühe Leidenschaft für Kiss. Ein Auszug aus „Your Heaven, My Hell“.

Eines Tages lief ich auf dem Weg zur Schule an einem Radiofachgeschäft vorbei, und im Schaufenster hing das mit Abstand großartigste Schallplattencover, das ich jemals gesehen hatte. Es zeigte vier geschminkte Gesichter, die mich zu gleichen Teilen an meine favorisierten Superhelden und an meine liebsten Disco-Bands erinnerten. Alle Gesichter waren weiß geschminkt, doch einer der Musiker hatte blutrote Lippen und einen schwarzen Stern um das linke Auge, ein weiterer war im Stil einer Fledermaus bemalt, und einer sah ein bisschen so aus wie eine Katze. Ich fand das wahnsinnig stark und wollte sofort alles über diese Band wissen.

Wie sich herausstellte, handelte es sich um das Kiss Album „Dynasty“. Es muss damals gerade erschienen sein, und schon bald hörte ich die Lead-Single „I Was Made For Lovin’ You“, die ja im Grunde ein Disco-Stück war und also perfekt zu meiner Village-People-Begeisterung passte. Von Kiss hatte ich vorher schon gehört, Rob Fioretti hatte ziemlich coole ältere Schwestern, die große Fans waren, weswegen Michael Wulf und Rob ebenfalls Kiss hörten. Ich selbst hatte die Band aber wegen meiner grundsätzlichen Rock-Skepsis bis zu diesem Tag gemieden, weil Gene Simmons immer seine Zunge rausstreckte, das fand ich irgendwie unangenehm.

Nun aber wurden Kiss zur Brücke zwischen der Musik meiner Kindheit und der meiner späteren Jahre. Das Image und Auftreten der Band war einfach perfekt für Elf-, Zwölfjährige wie mich, im Grunde waren Kiss eine Band für Kinder. Die Kostüme, die Schminke, die Kunstfiguren dahinter und die enorm einprägsamen Melodien, die man sofort mitsingen konnte – eine perfekte Mischung. Was Kiss auf „Dynasty“ machten, war irgendwie Disco, aber streng genommen trotzdem Rockmusik. Ich fand diese Band unfassbar cool, und „I Was Made For Lovin’ You“ wurde zu einer regelrechten Epiphanie für mich, quasi meine Einstiegsdroge in Rock und Heavy Metal. Den Song fanden auch die Mädchen in der Kinderdisco gut, man musste sich nicht in die potenziell gefährliche Welt der besoffenen Rockertypen an der Trinkhalle bewegen, wenn man ihn hören wollte.

Nun war also der Moment gekommen, meinen alten Trumpf auszuspielen. Durch meine Kiss-Begeisterung, aber auch beim Hören von Smokie oder Sweet war mir aufgefallen, was all diese Bands verband: Gitarren spielten in ihrer Musik eine tragende Rolle. Ich hatte mir gemerkt, dass mein Vater mich unbedingt in diesen Kurs schicken und den Unterricht bezahlen wollte. Ich ging also zu ihm: „Du hast doch früher immer gesagt, dass du mir unbedingt einen Gitarrenkurs bezahlen willst. Jetzt will ich dahin, ich will Gitarre spielen.“ Mein Vater war ganz begeistert und konnte sich tatsächlich noch an das alte Versprechen erinnern.

Der Kurs wurde im Einkaufszentrum Altenessen gegeben, und da habe ich mich dann gemeinsam mit meinem Kumpel Michael Wulf angemeldet. Michael besaß eine Akustikgitarre, ich hatte keine. Also übten wir an unterschiedlichen Tagen auf seinem Instrument, auf dem sogar ein echter Kiss-Aufkleber war. Ich war inzwischen dreizehn Jahre alt und lernte meine ersten Akkorde, besonders viel Spaß gemacht hat es mir aller dings nicht. Die ersten Songs, die wir in dem Gitarrenkurs spielten, waren die üblichen Verdächtigen, also „Blowin’ in the Wind“ von Bob Dylan, „Lady in Black“ von Uriah Heep oder „House of the Rising Sun“ von den Animals.

Alles auf der Akustikgitarre, immer die gleichen Akkorde, ich fand es sterbenslangweilig. Im Kursraum hing allerdings ein Poster von irgendeiner Gitarrenfirma, Ibanez oder so, und auf diesem Foto war Ace Frehley von Kiss zu sehen. Also habe ich den Gitarrenlehrer in jeder Stunde gefragt: „Sag mal, können wir nicht auch mal was von Kiss machen?“ Ich bin dem wohl ziemlich auf die Nerven gegangen. Er mir aber auch: „Nein, auf keinen Fall spielen wir jetzt hier so was“, lautete seine ewig gleiche Antwort. „Du musst erst mal die Grundlagen lernen.“

Ich bestaunte mal wieder das Kiss-Poster mit Ace Frehley, als der Lehrer schnippisch meinte: „Na, du bist mir ja der Richtige. Irgendwann mit ’ner fetten Les Paul um den Hals auf der Bühne stehen und da Rockmusik machen, oder wie stellst du dir das vor?“

„Na klar, was denn sonst, deshalb bin ich ja hier“, sagte ich ruhig. Er schüttelte nur missbilligend seinen Spießerkopf. Weil ich mich seinen Regeln nicht unterwerfen wollte, war ich nicht unbedingt der Beste in seinem Gitarrenkurs.

Wie schon bei den ersten Versuchen meines Vaters haben mich einfach generell akustische Gitarren nicht interessiert. Ich wollte direkt E-Gitarre spielen, aber es hieß, man müsse erst mal richtig Akustikgitarre lernen, bevor man umsteigen könne. Bis heute wird das Anfängern erzählt, aber ich halte es für ausgemachten Unsinn. Zuallererst sollte das Instrument Spaß machen. Und damit es Spaß macht, sollte man das spielen dürfen, was man am liebsten hört. Man orientiert sich in dem Alter an der Musik, die man liebt, und möchte diese so schnell wie möglich spielen können, logisch. Stattdessen haben wir über Stunden immer wieder dieselbe Zupftechnik geübt und am Ende klang das Lied noch nicht mal so wie im Original.

Zumal die Kiss-Stücke relativ simpel sind, das ist eigentlich wunderbare Musik zum Einstieg auf der Gitarre. Wäre ich ein bisschen älter gewesen und hätte Punk bewusst erlebt, hätte ich vermutlich die wichtigste Parole überhaupt gekannt: Drei Akkorde und los. Das entsprach viel eher meinem damaligen Mindset, aber für die Sex Pistols war ich zu jung. Ich wollte einfach Kiss spielen. Der Gitarrenkurs hat mich insofern eher aufgehalten als weitergebracht. Immer hin habe ich dort gelernt, wie man eine Gitarre stimmt. Geschadet hat es also auch nicht.

Auf der Schule und bei uns im Viertel bildeten sich immer mehr Cliquen, deren Zugehörigkeit durch den Musikgeschmack definiert wurde. Neben mir selbst bestand meine erste aus meinen Dauerfreunden Rob Fioretti, Ventor und Michael Wulf. Wir kannten uns seit frühester Kindheit, hörten Kiss, Kiss und noch mal Kiss und wollten unbedingt irgendwann eine Band gründen.

Neben der Musik konnte ich meine Kiss-Begeisterung auch auf andere Lebensbereiche übertragen. Seit ich bei meiner Oma die ersten Dracula und Frankenstein-Filme gesehen hatte, war ich glühender Horror-Fan, und eine Wei le wollte ich später unbedingt Regisseur werden.

Zu meinem zwölften Geburtstag hatte ich von meinen Eltern eine Super 8-Kamera geschenkt bekommen, mit der ich dann zwei Filme gedreht habe. Der erste hieß Kiss gegen den Totenkopf. Ich sammelte zu der Zeit Horror-Masken und besaß unter anderem eine Totenkopfmaske. Also dachte ich mir eine Geschichte aus, in der Kiss gegen ein Totenkopfmonster kämpfen. Weitere Requisiten für den Dreh liehen wir uns bei Robs Hippie-Schwestern, die geflickte Schlaghosen und ziemlich coole hochhackige Stiefel trugen. Die würden wir für unsere Kiss-Verkleidung verwenden. In einem weiteren Film bin ich dann sogar als Schauspieler aufgetreten. Eigentlich war ich Filmemacher, aber keiner meiner Freunde wollte in meinem zweiten Film den unglaublichen Hulk spielen, eine meiner liebsten Marvel-Figuren. Also musste ich wohl oder übel auch Schauspieler werden, der unglaubliche Hulk war schließlich die Hauptrolle des Films und musste besetzt werden. Ich malte mich selbst mit grüner Farbe an, und ein anderer Freund hat die Regie übernommen. Beide Werke, der Hulk und der Kiss-Film, waren in Echtzeit gedreht und ungefähr fünf Minuten lang.

Kiss war also ein niedrigschwelliges Rockmusik-Testangebot, das für mich bestens funktionierte – bis zu dem Tag, an dem ich meine erste Kiss-Platte kaufen wollte. Bis dahin gab es Kinderrockbands, die ich ganz gut fand, von denen ich mir aber kein Album gekauft hätte: die bereits er wähnten The Sweet, T. Rex, Suzi Quatro oder die deutsche Band The Teens, die ich aus einer Bravo -Foto-Love-Story kannte. „I Was Made For Lovin’ You“ hatte mich im direkten Vergleich förmlich weggeblasen, also musste jetzt ein Album her.

Meine frisch entflammte Liebe wurde aber auf die Probe gestellt, und das kam so: Ich haderte mit dem Preis für das Kiss-Album. Auf der Suche nach einer Alternative ging ich in einen Plattenladen und fand dort ein Album, das deutlich günstiger war als „Dynasty“ , aber dennoch mit der Band assoziiert war: die erste Soloplatte des Kiss-Schlagzeugers Peter Criss. Als ich damit zu Hause ankam, wusste ich, warum die Platte so billig gewesen war. Sie war grauenhaft und hatte nichts mit meinem geliebten Kiss-Sound zu tun. Peter Criss spielte darauf irgendeine Form von beklopptem Jazz mit Bläsersätzen und wahnsinnig schlechten Songs. Es war also ein klarer Fehlkauf, aber da ich das Album bereits abgespielt hatte und nicht zurückbringen konnte, hörte ich es mir halbwegs schön.

„Peter Criss“ war das dritte oder vierte Album, das ich mir überhaupt selbst gekauft habe, das erste war der „Saturday Night Fever“ -Soundtrack von den Bee Gees, das zweite „Blondes Have More Fun“ von Rod Stewart. Niemand aus meinem Umfeld konnte sich damals viele Schallplatten leisten, also hörte man die, die man hatte, bisweilen unter Schmerzen – wie bei Peter Criss. Auch auf dem Rod-Stewart-Album gefiel mir eigentlich nur der Disco-Hit „Da Ya Think I’m Sexy“. Ich lernte: Wer billig kauft, kauft doppelt.

Den Fehler mit der Peter-Criss-Soloplatte machte ich bald darauf wett, als ich mir dann doch noch „Dynasty“ zulegte. Michael Wulf kannte sich wie gesagt deutlich besser mit Kiss aus als ich. Also sagte ich zu ihm: „Alter, ich hab mir dieses Peter-Criss-Album gekauft, was ist denn das für eine Musik, das ist ja voll scheiße.“

„Pass mal auf, wenn du dir schon Soloalben holen willst, dann wenigstens das von Ace Frehley“, antwortete Michael. „Das ist deutlich besser. Aber warum kaufst du nicht einfach erst mal die richtigen Kiss-Platten?“

Sehr guter Ratschlag von ihm. Und „Dynasty“ war dann tatsächlich mein musikalisches Erweckungserlebnis, das absolute, in jeglicher Hinsicht perfekte Album. Monatelang habe ich nichts anderes gehört. Bis heute eins meiner ewigen Lieblingsalben, auch wenn es nicht als Meisterwerk der Band gilt. Wenn man in diesem Alter – mit zwölf, dreizehn, vierzehn – etwas derart Prägendes hört, bleibt es das ganze Leben. Man kann mich nachts um drei wecken und ich kann immer noch auf Anhieb alle Songs von „Dynasty“ auswendig.