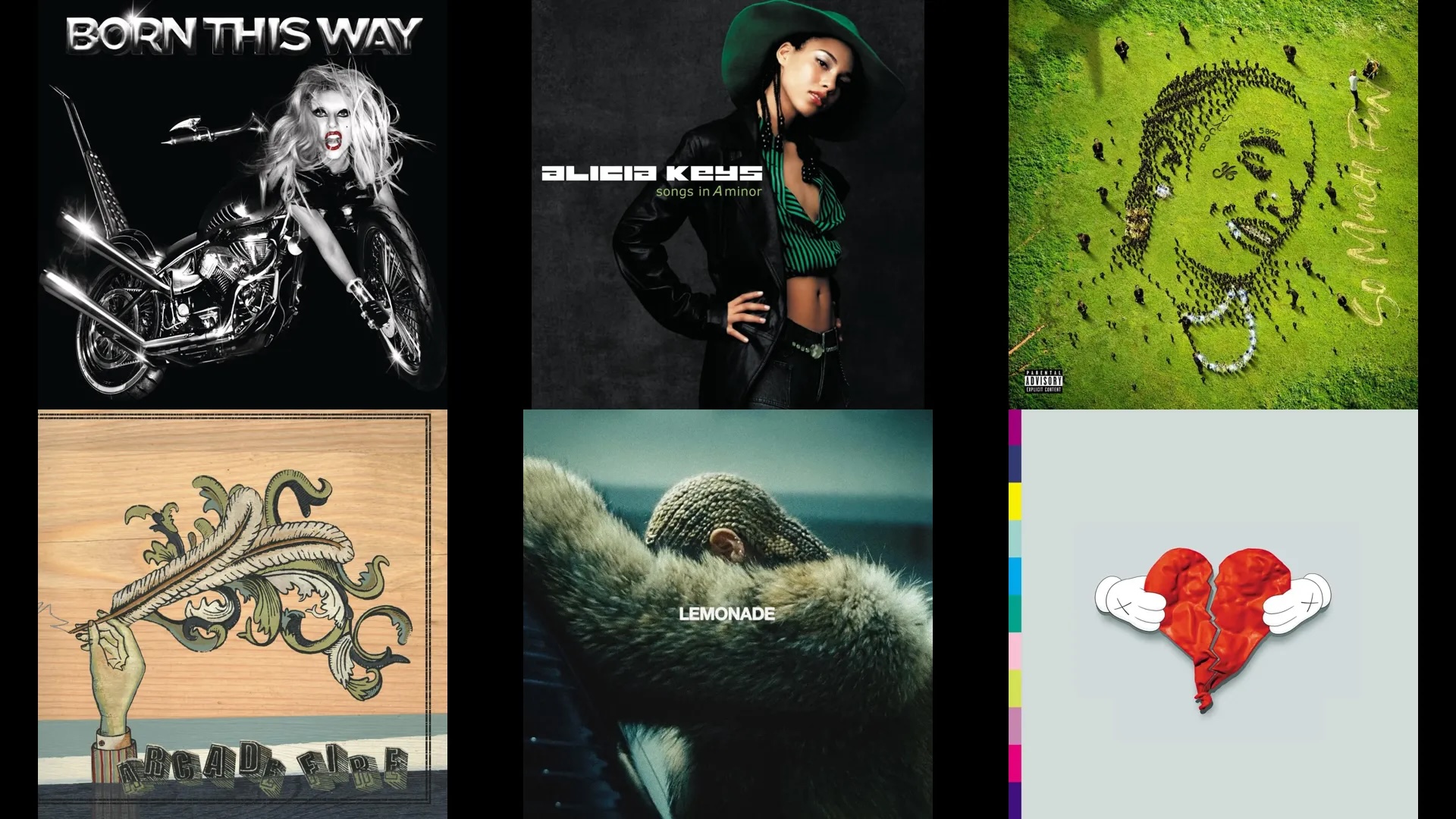

Die 250 besten Alben des 21. Jahrhunderts

Mit 25 Jahren dieses Jahrhunderts im Rückblick: Diese Alben haben unsere Zeit geprägt.

Miley Cyrus, „Bangerz“ (2013)

Mit „Bangerz“ konnte die umstrittene Disney-Liebling Miley Cyrus den Schock und das Staunen um ihre Karriere in ihre eigenen Hände nehmen. Sie arbeitete hauptsächlich mit dem Trap-Produzenten Mike Will Made It zusammen, der ihren Pop-Sound schärfer, härter und überraschender machte. Das Ergebnis hält, was der Albumtitel verspricht: eine Sammlung von frechen, twerk-freundlichen Trap-Pop-Hits. Nicht viele Alben können von sich behaupten, sowohl Future als auch Britney Spears zu haben, aber der eigentliche Star ist Cyrus‘ Verletzlichkeit. Sie ist roher, ungefilterter und offener als je zuvor, was zu Höhepunkten wie dem Nummer-eins-Hit „Wrecking Ball“ führt. „Bangerz“ eröffnete Cyrus eine ganz neue Welt des Experimentierens, und zum Glück kann sie nicht aufhören (und wird nicht aufhören), ihre Freak-Flagge zu hissen. —Brittany Spanos

Hop Along, „Painted Shut“ (2015)

Es gab in den 2010er Jahren wohl keine kraftvollere Stimme im Indie-Rock als den bis ins Mark gehenden Schrei, den Frances Quinlan auf den Alben ihrer Band losließ. Wenn Hop Along als Emo-Projekt mit Freak-Folk-Einflüssen begann, so entwickelten sie sich auf „Painted Shut“ zu einer erstklassigen Heartland-Rock-Band. Quinlan schrieb mit prophetischer Klarheit über alltägliche Gewalt auf der Straße („Powerful Man“), beschämende Begegnungen in einem Diner („Waitress“) und das Leben des Jazz-Vorläufers Buddy Bolden („Buddy in the Parade“), neben anderen großen und kleinen Tragödien und Epiphanien; ihre Bandkollegen (Gitarrist Joe Reinhart, Quinlans Bruder Mark Quinlan am Schlagzeug und Bassist Tyler Long) hielten es eng, um alles aus ihren Instrumenten herauszuholen und dieser unvergesslichen Stimme gerecht zu werden. —Simon Vozick-Levinson

Wizkid, „Made in Lagos“ (2020)

Der nigerianische Sänger Wizkid etablierte sich als vielleicht der hellste Vertreter des Afrobeats, eines Sounds, der elektronischen R&B, jamaikanische Riddims und westafrikanische Flows vereinte. Sein Durchbruchshit „Ojuelegba“ brachte ihm die Aufmerksamkeit des amerikanischen Publikums ein und erhielt ein Co-Signing von Drake, aber es gelang ihm nicht, diesen Schwung zu nutzen. Diese Vorgeschichte macht „Made in Lagos“ so triumphal: Der größte Hit, „Essence“ mit der nigerianischen Newcomerin Tems, schaffte es in die amerikanischen Radiocharts. Wizkid verfeinerte seine Musik zu einem sinnlichen Vibe, während er körperliche Freude beschwor, unterstützt von Größen wie Skepta, Damian „Jr. Gong“ Marley (Autor des unsterblichen „Welcome to Jamrock“) und H.E.R. Sie begrüßen ihn in der globalen Diaspora des Black Pop. —Mosi Reeves

TV on the Radio, „Return to Cookie Mountain“ (2006)

Die abenteuerlustigste Band, die aus der Brooklyn-Art-Rock-Szene der 2000er hervorging, TV on the Radio, machte dissonante, schräge Musik, die vor Melodie und Leidenschaft strotzte. Sie ließen heulendes Rauschen über einen saftigen Beat in „I Was a Lover“ fallen, lieferten einen erstklassigen Noise-Gitarren-Hit mit „Wolf Like Me“ und gingen für „Dirty Whirl“ in den Avant-Garage-Doo-Wop. Der beeindruckendste Moment könnte „A Method“ sein, wo die Sänger Kyp Malone and Tunde Adebimpe eine fast a cappella geführte Gesangsklinik abhalten. David Bowie schwingt für ein Fackel-übergabendes Vocal in „Province“ vorbei, passend zu einem Album, das die Tradition des Outré-New-Wave von Bowies „Scary Monsters“ oder den Talking Heads‘ „Fear of Music“ für ein neues Jahrhundert aktualisierte. —Jon Dolan

Earl Sweatshirt, „Some Rap Songs“ (2018)

Der Teenager-Wunderknabe des athletischen Schlachthaus-Raps wurde zum führenden Avantgardisten des Hip-Hops; und das düsterste, introvertierteste und schrägste Album seiner Karriere sollte sein kreativer Triumph werden. Über gewaltsam gesampelte Soul-Loops und mit nur wenigen Refrains erkundet Earl Sweatshirt in „Some Rap Songs“ Depressionen, Angstzustände, zerrüttete Beziehungen, Wachstum, das Nicht-Mögen von Dingen und das Nicht-nach-Draußen-Gehen – oder wie er in „The Mint“ rappt: „Lotta blood to let, peace to make, fuck a check.“ Ein frei assoziatives Gemisch aus Einsicht und Schärfe ist „Some Rap Songs“ ein zutiefst persönliches, entschieden anti-kommerzielles Album, auf dem die Songs kurz sind, aber die Emotionen tief gehen. —Christopher R. Weingarten

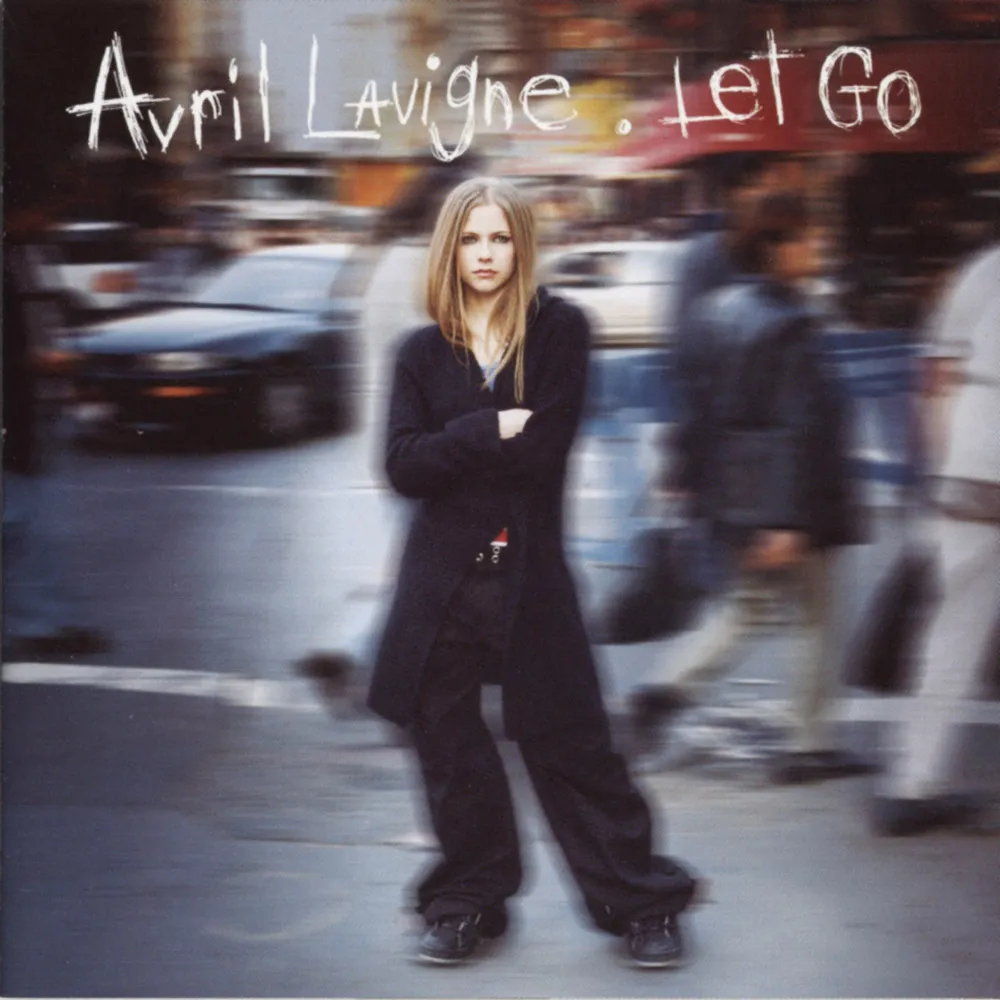

Avril Lavigne, „Let Go“ (2002)

Jahre bevor Taylor Swift und Lorde ihre intensivsten Emotionen über das Radio verbreiteten, erfand die krawattentragende Avril Lavigne den Alanis-Morissette-artigen Confessional-Angst-Pop für die Teen-Emo-Ära neu. Die damals 17-jährige Kanadierin traf mit ihrer Punk-Haltung und ihren mitreißenden, unwiderstehlich eingängigen Songs den Nerv der Zeit. „Let Go“ war genauso dynamisch wie Lavigne selbst und brachte Hits wie den Blink-182-artigen Klassiker „Sk8er Boi“ hervor, während sie auf akustisch getriebenen Tracks die angeborene Einsamkeit des Teenagerdaseins behandelte, die sich nahtlos in die Top-40-Radiocharts einfügten. Es ist kein Wunder, dass Kelly Clarksons Powerballade „Breakaway“ von Lavigne geschrieben wurde und ursprünglich auf diesem Album erscheinen sollte. —Maya Georgi

R.E.M., „Reveal“ (2001)

R.E.M. waren die entscheidende amerikanische Gitarrenband der 1980er Jahre, vier Jungs aus Georgia, die den Sound definierten, der als „Indie-Rock“ bekannt wurde. Doch sie wurden in den Neunzigern noch besser, als diese Jungs plötzlich echte Rockstars waren, verehrt von der Nirvana-Radiohead-Generation. Aber das Album „Reveal“ von 2001 ist das am meisten unterschätzte Juwel in ihrer Diskografie, ein übersehenes Meisterwerk voll bittersüßer Space-Folk-Schönheit. Michael Stipe stellt sich verletzlichen Erwachsenenemotionen, vom Klavier-Reverie „Beat a Drum“ bis zum mitreißenden Gitarren-Jangle „Imitation of Life“. R.E.M. klingen wie weise Veteranen, die das Ende der Welt, wie sie sie kannten, schon ein paar Mal erlebt haben, aber dennoch ohne Angst in die Zukunft blicken. —Rob Sheffield

The Coup, „Party Music“ (2001)

Die Mischung aus linker Agitation und tief verwurzelten Funk dieses von Boots Riley angeführten Hip-Hop-Kollektivs war nie vollendeter als auf diesem Meisterwerk aus der Bush-Ära. Ja, dies war das Album, dessen Cover den bekennenden Kommunisten Riley und DJ Pam the Funkstress zeigte, wie sie das World Trade Center in die Luft jagten. (Sie änderten es nach dem 11. September.) Aber diese Kontroverse verdeckte einige unglaubliche Musik – vom süß-prinzipientreuen „Heaven Tonite“ bis zum langsam-groovenden „Ghetto Manifesto“ (mit einem Trump-Diss). Die West-Coast-Funk-Grooves sind abwechslungsreich und durchgehend einladend, und Riley fließt wie ein gerechter Fluss, wie in „Everythang“: „Every death is an abrupt one / Every cop is a corrupt one / Without no cash up in a trust fund / Every cat with a gat wanna bust one.“ ’—Christian Hoard

Tems, „For Broken Ears“ (2020)

Mit einem Sound und Stil, der ganz ihr eigen ist – das Album wurde größtenteils von der Künstlerin selbst geschrieben und produziert –, wurde „For Broken Ears“ zu dem Album, mit dem die nigerianische Sängerin Tems zu einer der bewundertsten und gefragtesten Stimmen im Afropop wurde – nicht zuletzt, weil es stagnierende Vorstellungen davon, was ein Afropop-Künstler tun kann, in Frage stellt. Obwohl Songs wie das beeindruckende Hymnal „Interference“, der Hip-Hop-Bop „Ice T“ und „Higher“ (einer der am häufigsten gesampelten Songs der 2020er Jahre) weitgehend ohne traditionell afrikanische Komposition auskommen, findet sie in „Damages“ und „The Key“ ihren Platz in diesen Nischen. Während die sieben Songs umfassende EP bei ihrer Veröffentlichung im Jahr 2020 relativ beliebt war, lebte sie lange danach weiter, als Future seinen Drake-Collab „Wait for U“ um „Higher“ herum baute und „Free Mind“ das Black Radio dominierte. ’—Mankaprr Conteh

The National, „High Violet“ (2010)

Dieses Album von 2010 zementierte den Status der National als „Sad Dad“-Band. Musikalisch üppiger als die bisherige Arbeit der düsteren Brooklyn-Band, ist „High Violet“ sowohl ein erschreckend schönes Album als auch ein von Angst erfülltes Haus: „I’m afraid of everyone“; „It’s a terrible love and I’m walking with spiders“; „I was afraid I’d eat your brains.“ Obwohl die Texte Jahre vor der Covid-Pandemie und der Trump-Präsenz geschrieben wurden, fühlen sie sich besonders zeitgemäß an. Vielleicht ist das der Grund, warum wir immer wieder zu „High Violet“ zurückkehren und die Band jedes Konzert mit dem letzten Track, „Vanderlyle Crybaby Geeks“, beendet, auf dem Matt Berninger singt: „All the very best of us / String ourselves up for love.“ ’—Lisa Tozzi

P!nk, „M!ssundaztood“ (2001)

In einer Poplandschaft, die von Perfektion besessen war, warf Pink das R&B-Pop-Lehrbuch auf ihrem zweiten Album über Bord und stellte sich neu vor – zuerst die Fehler. „I’m a hazard to myself“, erklärt sie in „Don’t Let Me Get Me“. Mit Linda Perry als Co-Autorin und Produzentin eines Großteils der Musik fand Pink jemanden, der ihr chaotisches Genie und ihre kraftvolle Stimme in den Sound der Zukunft des Pop formen konnte. Sie brachte rohe Beichte in die Top-40-Radiocharts mit Songs über Missbrauch („Family Portrait“), Depressionen („Just Like a Pill“) und Selbstvertrauen („18-Wheeler“). Zwei Jahrzehnte später hallt dieser Blueprint – die Kombination aus Pop-Hooks, einer Punk-Haltung und ungeschliffener Ehrlichkeit – in Künstlern von Paramore bis Halsey bis Billie Eilish und vielen weiteren wider. ’—Sarah Grant

Mac Miller, „Swimming“ (2018)

Das Album, das schließlich das letzte war, das Mac Miller zu Lebzeiten veröffentlichte, klang damals wie ein Neuanfang. Auf früheren Werken wie „The Divine Feminine“ und „GO:OD AM“ war sein Flow zu einem leichten, rauen Gesang geschmolzen, aber er klang oft verloren in den Grooves, als würde er von seinen Dämonen unter Wasser gezogen. Auf „Swimming“ ist er sich des Abgrunds unter ihm bewusst, aber vorübergehend über Wasser, entschlossen, es besser zu machen und besser zu fühlen. Dabei wird er von einer Reihe von Talenten unterstützt – darunter Thundercat, Dev Hynes, Dâm-Funk und Jon Brion –, die ihn mit wandelnden Basslines, sternenklarem West-Coast-Funk und sprudelnden Synthesizern versorgen. Sogar das Outro von „Self Care“, in dem Miller auf den Abgrund anstößt, klingt selig. ’—Clayton Purdom

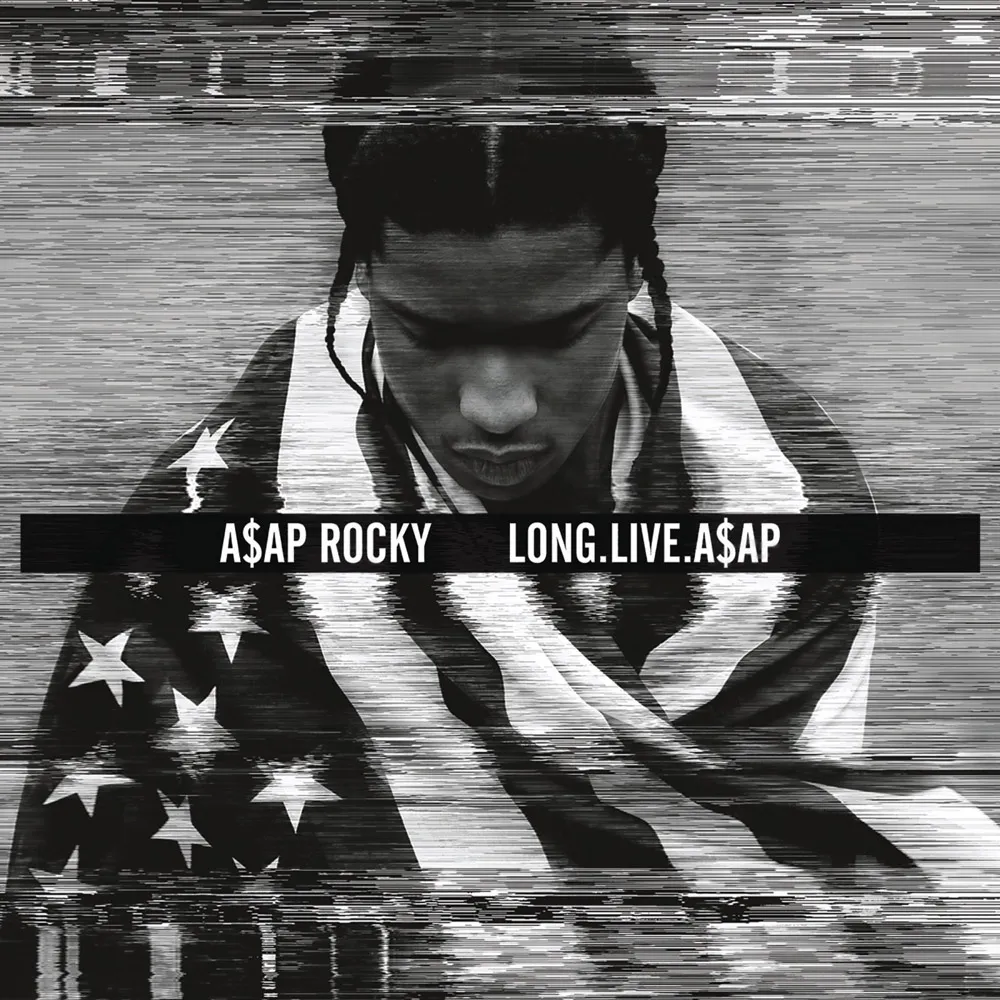

A$AP Rocky, „Long. Live. A$AP“ (2013)

A$AP Rockys Debütalbum drehte das Rap-Spiel erfolgreich auf den Kopf. Bis dahin hatte der Harlem-MC über Houston-inspirierte Beats des Blog-Ära-Go-to-Produzenten Clams Casino geblüht und einen Vibe-Shift im Hip-Hop eingeleitet, in dem wir immer noch leben. Mit „Long. Live. A$AP“ schaffte er es, die Mainstream-Rap-Welt auf sein Geschmacksniveau zu heben. Der generationenprägende Posse-Cut „F**kin‘ Problems“ mit den damaligen Rivalen Drake und Kendrick Lamar bleibt einer der besten Tracks der 2010er Jahre, während „1Train“ alle großen Rapper seiner Generation über einem bedrohlichen Beat von Hit Boy zusammenbrachte. Es ist die Art von kulturellem Moment, den Rocky in seiner Karriere immer wieder geschaffen hat. ’—Jeff Ihaza

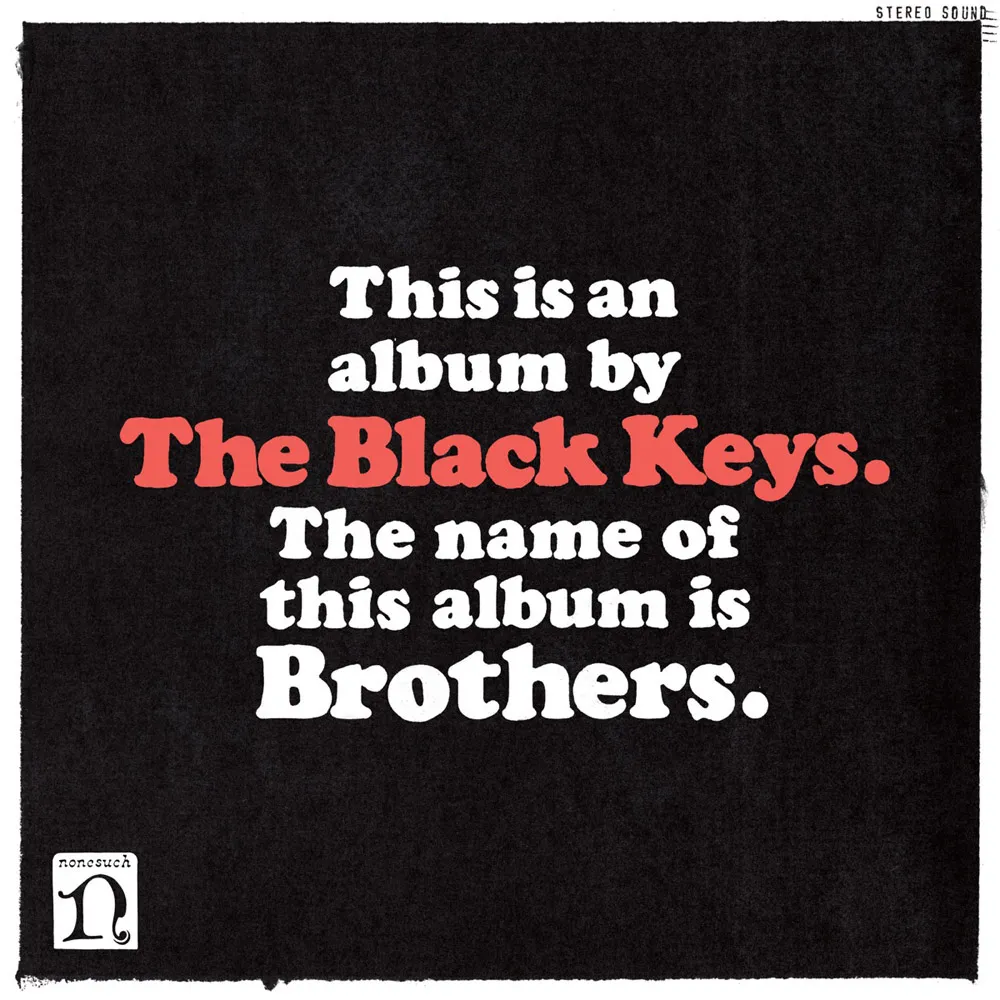

The Black Keys, „Brothers“ (2010)

„Brothers“ ist das Album, auf dem das Duo aus Akron, Ohio, Dan Auerbach und Patrick Carney, ihre Rückbesinnung auf Rust-Belt-Gitarren-Grit, Delta-Blues-Stöhnen, Glam-Stomp und Hipster-Soul-Swagger perfektionierten. Sie nahmen einen großen Teil des Albums in den heiligen Hallen von Muscle Shoals, Alabama, auf und schufen einen Sound, der rau aber unverstellt, hart aber weitläufig, minimalistisch aber dicht war. Vom mürrischen Grunzen und Heulen von „Next Girl“ bis zum Sixties-Garage-Traum „The Only One“ und dem Gary-Glitter-trifft-John-Lee-Hooker-Thump von „Howlin‘ for You“ trafen sie auf einen der unwahrscheinlichsten und seltsam beständigen Arena-Rock-Sounds aller Zeiten. ’—Jon Dolan

Halsey, „Manic“ (2020)

Halseys drittes Studioalbum ist eine Selbstuntersuchung, die zu einer Operation wird. Auf dem Eröffnungstrack „Ashley“ wechselt die Musikerin zwischen Flüstern und Schreien, schneidet sich selbst auf und offenbart eine schonungslose Bewertung des Popstardoms. Es gibt Wunden aus vergangenen Beziehungen, die sowohl mit beißendem Spott (der Hit „Without Me“) als auch mit zärtlicher Fürsorge („Finally // Beautiful Stranger“) behandelt werden. Es gibt auch eine hyperbewusste Auseinandersetzung mit der Sterblichkeit, während sie ihren schmerzhaften Wunsch, Mutter zu werden („More“), ihre abhängigsten zwischenmenschlichen Beziehungen („3am“) und ihre komplizierten Konfrontationen mit Paranoia („Forever … (is a long time)“) untersucht. Im Herzen des Albums steht die Erkenntnis, dass sie selbst in den vollsten Räumen und den intimsten Momenten letztendlich allein steht – mit einem Faden in der Hand – und sich selbst wieder zusammennäht. ’—Larisha Paul

Julieta Venegas, „Sí“ (2003)

Als Julieta Venegas 2000 das Alternative-Rock-Juwel „Bueninvento“ veröffentlichte, war das kritische Lob einstimmig – die kommerziellen Aussichten jedoch nicht so rosig. Um ihren Sound neu zu erfinden, zog die aus Tijuana, Mexiko, stammende Künstlerin nach Buenos Aires, arbeitete mit dem Songwriter Coti Sorokin und dem Produzenten Cachorro López zusammen und steuerte in Richtung Mainstream und einem lateinamerikanischen Blockbuster. Inspiriert von einer aufkeimenden Liebesaffäre, verankerte Venegas ihr Akkordeonspiel auf fröhlichen elektronischen Beats und sang mit sternenklarer Begeisterung über neue Anfänge in „Lento“ und „Andar Conmigo“. Einmal schüchtern auf der Bühne, klingt sie in dem frechen „Lo Que Pidas“ begeistert – und zeigt ihre wunderschöne Stimme, während sie dich zur Bridge führt. Eine Pop-Diva war geboren. ’—Ernesto Lechner

Queens of the Stone Age, „Rated R“ (2000)

Eröffnet mit einer Bassline, die wie ein SOS klingt, und einem Drogenaufruf („Nicotine, valium, Vicodin, marijuana, ecstasy, and alcohol … c-c-c-co-caiiiiine!“), schien das zweite Album der Queens of the Stone Age zunächst darauf hinzudeuten, dass Gründer Josh Homme und seine Freunde einfach ihre Stoner-Rock-Bongs gegen härtere Freizeitbeschäftigungen eingetauscht hatten. Aber „Rated R“ zeigte, dass Homme mehr auf Lager hatte als nur verzerrte Soli. Die Killer-Riffs blieben – Tracks wie „Tension Head“, bei dem Bassist Nick Oliveri darüber heult, auf dem Badezimmerboden krank zu sein, konnten nicht grooviger oder härter sein. Aber Homme fügte auch eine Portion Melodie und spielerische, halb-psychedelische Elemente hinzu, während er seine Lounge-Crooner-Baritonstimme auf Betäubung stellte. ’—David Fear

Jessie Ware, „What’s Your Pleasure?“ (2020)

Classic-Disco-Revivals gibt es wie Sand am Meer, aber ein Album, das den Stil in seiner späten Siebziger- und frühen Achtziger-Blütezeit so treffend einfängt wie dieses, ist selten. Für ihr viertes Album schuf die soulvolle britische Sängerin Jessie Ware zusammen mit Co-Autor und Produzent James Ford und gelegentlichen Beiträgen anderer ein Dutzend Juwelen, deren spezifische Referenzen – der sehr Minneapolis-artige Synth-Bass von „Soul Control“, die aufschäumenden Philly-Strings von „Step Into My Life“, der Robo-Chic-Groove von „Mirage (Don’t Stop)“ – die Songs selbst auf ihrem Weg zum Disco-Nirvana streifen. ’—Michaelangelo Matos

Broken Social Scene, „You Forgot It in People“ (2002)

„You Forgot It in People“ beantwortet die Frage, was möglich ist, wenn talentierte Freunde wirklich kollektiv arbeiten. Broken Social Scene aus Toronto, angeführt von Kevin Drew und Brendan Canning, war auf etwa 10 Mitglieder angewachsen (plus ein paar weiteren Gastbeiträgen), als sie ihr bahnbrechendes zweites Album zusammenstellten. Ihr Aufnahmeansatz verkörperte einen Indie-Rock-Ethos, bei dem die Teilnehmer – darunter Feist und Mitglieder von Stars und Metric – verschiedene Instrumente im gesamten Album spielten. Das daraus resultierende Experimentieren führte zu pop-perfekten Ergebnissen, von „Almost Crimes“ mit Feist bis zum Emily-Haines-geführten Kernstück „Anthems for a Seventeen Year-Old Girl“. ’—Althea Legaspi

The Streets, „Original Pirate Material“ (2002)

Einer der unwahrscheinlichsten Popstars der Geschichte, Mike Skinner war ein britischer MC, der aus der UK-Garage-Szene hervorging, aber sich auf die Details des „Tages im Leben eines Geezers“ konzentrierte. Als The Streets reimte er auch wie ein Geezer – sein abgehackter Nordengländer-Akzent macht nicht einmal den Anschein von Funk, was gewöhnungsbedürftig war. Aber sein Debüt präsentierte eine so vollständig realisierte Persönlichkeit, mit so vielen zitierfähigen Zeilen („’Round here, we say birds, not bitches“; „I make bangers, not anthems“), die mit so flachem Selbstbewusstsein geliefert wurden, dass seine Gesamtwirkung unwiderstehlich war. Und „Weak Become Heroes“ ist die liebevollste und detaillierteste Nachbildung eines Rave-Floor-Vibes, die je geschrieben wurde. ’—Michaelangelo Matos

Joanna Newsom, „Ys“ (2006)

Der „Freak Folk“-Boom der späten 2000er brachte viele Typen hervor, die aussahen, als würden sie in einem Charles-Manson-Double-Wettbewerb gut abschneiden, und eine musikalische Visionärin – Joanna Newsom. Auf „Ys“ ist es nur sie und ihre Harfe, begleitet von Streicherarrangements des Southern-California-Orchester-Pop-Legenden Van Dyke Parks. Sie singt wie eine Mischung aus Björk, Judee Sill and Billie Holiday, erzählt Fabeln, schafft Mythen, verarbeitet persönliche Erinnerungen und folgt ihrem erwachenden Herzen durch extravagant prätentiöse, undurchsichtig schöne, überlange Traumsongs, die alles von Schwesterlichkeit über den Tod bis hin zur Astrophysik und dem Showbiz-Kapitalismus streifen. Mit jedem Zupfen und Trillern springt sie in eine Erleuchtung. ’—Jon Dolan

Paul McCartney, „Chaos and Creation in the Backyard“ (2005)

Paul McCartney erreichte mit „Chaos and Creation in the Backyard“ einen glorreichen Wendepunkt. Nach einer langen Durststrecke, in der die Leute bereit schienen, ihn als Nostalgie-Act abzulegen, fand die Beatles-Legende eine völlig neue Songwriting-Energie. Er arbeitete mit Radiohead/Pavement-Produzent Nigel Godrich zusammen – sie stießen sich im Studio, aber Godrich drängte den 63-jährigen Macca dazu, die schärfsten Songs seit drei Jahrzehnten zu schreiben, von „Fine Line“ bis „Friends to Go“. „Jenny Wren“ ist die ergreifende akustische Geschichte einer unzerstörbaren Frau, wie eine Fortsetzung von „Blackbird“. „Chaos and Creation“ war ein spätes Durchbruchswerk, das McCartney auf die stärkste künstlerische Rolle seines post-Fabs-Lebens brachte. Seitdem hat er kein schlechtes Album mehr gemacht. ’—Rob Sheffield

Vince Staples, „Summertime ’06“ (2015)

Vince Staples’ Studio-Debüt von 2015 etablierte den Rapper aus Long Beach, Kalifornien, als einen der größten Geschichtenerzähler seiner Generation. Mit einer Beat-Auswahl, die den Zeitraum perfekt einfängt (einschließlich einiger Tracks, die er selbst produzierte), bietet „Summertime ’06“ klarsichtige Reflexionen über die harten Realitäten, die seine Jugend prägten. Mit dem Witz und der Introspektion, die zu einem Markenzeichen seiner Arbeit als Musiker und, in jüngerer Zeit, als Filmemacher geworden sind, behandelt Staples Härten ohne Sentimentalität und präsentiert sein reales Leben mit der rohen und ungeschminkten Perspektive eines Filmregisseurs mit einem kompromisslosen Blick. ’—Jeff Ihaza

Maren Morris, „Hero“ (2016)

Seit Taylor Swifts Debüt 2006 war kein Nashville-Neuling mit so ausgereiften Pop-Sensibilitäten aufgetreten wie Maren Morris auf ihrem ersten Album. „Hero“ war ein Zuckerrausch aus großen Hooks, schwungvollen Chorussen und Singles, die im Country-Radio erfolgreich waren, auch wenn sie genauso von Max Martins Neunziger-Pop und zeitgenössischem R&B beeinflusst waren wie von Music Row. Produziert neben dem verstorbenen Songwriter-Produzenten busbee, war Morris’ Debütalbum eines der frühen Nashville-Streaming-Blockbuster, das so erfolgreich und einzigartig war, dass es seitdem nichts Vergleichbares gab – und das nicht aus Mangel an Versuchen. ’—Jonathan Bernstein

St. Vincent, „St. Vincent“ (2014)

Allein Annie Clarks Texte machten „St. Vincent“ zu einem sofortigen Klassiker. „Birth in Reverse“ beginnt mit „Oh, what an ordinary day / Take out the garbage, masturbate.“ Dann gibt es „Remember the time we went and snorted that piece of the Berlin Wall that you’d extorted“ in „Prince Johnny.“ Und am besten die Punchline in „I Prefer Your Love“: „I prefer your love … to Jesus.“ Aber es ist die Art, wie sie diese Texte mit atemloser hysterischer Realität singt und diese Gedanken zu funky Synth-Pop-Orchestrierungen und ihrem eigenen neuartigen Gitarrenspiel setzt, die das Album zu einer vollständigen Aussage macht. Plus, ihre völlige Verachtung für Twitter in „Digital Witness“ fühlt sich ein Jahrzehnt später visionär an. ’—Kory Grow

The Shins, „Oh, Inverted World“ (2001)

Der Erfolg des whimsischen Folk-Pop der Shins ebnete den Weg für die Scharen von bärtigen Beach Boys- und CSNY-Revivalisten, die kommen sollten, von Fleet Foxes bis Father John Misty. James Mercer pfiff und jangle-te sich durch die sommerliche Schönheit von Songs wie „Caring Is Creepy“ und „Girl Inform Me“ und landete irgendwo zwischen der weit aufgerissenen Neunziger-Seltsamkeit von Neutral Milk Hotel und der hoch-Sechziger-Schönheit der Left Banke. Als der beste Song des Albums, „New Slang“, eine denkwürdige Szene im Twee-Touchstone-Film „Garden State“ mit Natalie Portman und Zach Braff untermalte, war es ein Schlüsselmoment im Aufstieg des „Indie“ der 2000er in den Mainstream-Rand. ’—Jon Dolan

Jazmine Sullivan, „Heaux Tales“ (2021)

„Bitch, get it together, bitch / You don’t know you went home with“, ermahnt sich Jazmine Sullivan in „Bodies (Intro)“ von dem hervorragenden (und hervorragend betitelten) „Heaux Tales“ der Philly-R&B-Sängerin. Verbunden durch einen Faden von beichtenden Geschichten, ist die Veröffentlichung von 2021 voller offener, einfühlsamer Erkundungen des Lebens von Frauen, chaotisch und vielschichtig in ihrem Streben nach Vergnügen, Liebe und Sicherheit. Sullivan gibt ihnen allen eine Stimme, ob sie trauern („Lost One“), Rache für Untreue nehmen („Pick Up Your Feelings“) oder halb verrückt vor gutem Sex werden („Put It Down“). Es gibt eine erstaunliche Gesangsdarbietung nach der anderen, die Zärtlichkeit, Qual und Ekstase gleichermaßen hervorruft. In dem anzüglichen „On It“ umkreisen sich Sullivan und Ari Lennox’ Gänsehaut erregende Runs, ein atemloser Dialog zwischen vertrauten Freundinnen, die ihre sexuelle Selbstbestimmung feiern. ’—Jon Freeman

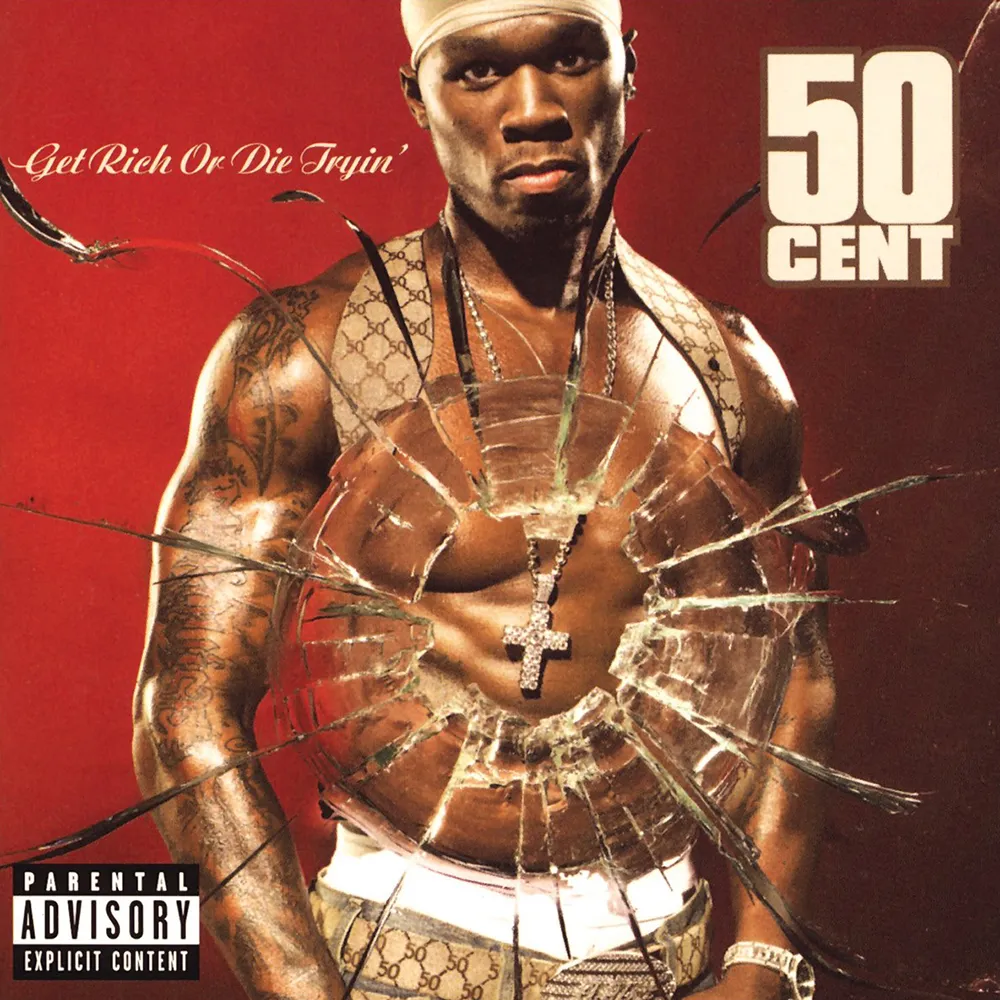

50 Cent, „Get Rich or Die Tryin‘“ (2003)

50 Cent betrat das Aufnahmestudio als Superstar, rappte mit einem so mühelosen Überschuss an Charisma, dass die einzige Überraschung war, warum er nicht schon früher berühmt war. Geschärft durch eine Reihe von gnadenlos unterhaltsamen Mixtapes – ganz zu schweigen von einem fertigen Debütalbum, das nachdem der Rapper neun Mal angeschossen wurde, auf Eis gelegt wurde – ist 50s Flow ein Wunder der Natur, egal ob er Anmachsprüche („21 Questions“) oder Ja Rule („You sing for ho’s and sound like Cookie Monster“) abfeuert. Sobald er anfängt zu rappen, klingt fast jeder Track wie maßgeschneidert für den Queens-Aufsteiger, als würde er einfach eine 50-Cent-förmige Lücke im Zeitgeist füllen. ’—Clayton Purdom

The Libertines, „Up the Bracket“ (2002)

The Libertines brachen in den frühen 2000ern aus London hervor mit einem Arm voller grob geschnitzter, beiläufig genialer Songs. Carl Barât und Pete Doherty teilen sich die Gesangsparts und betrunkene Hooks, und die Band rockt wie ein verbeulter Wagen, der droht, aus der Kurve zu fliegen. Mit Hilfe von Produzent Mick Jones, ehemals von den Clash, schliffen die Libs einen schlampigen, punkigen Sound, der in die Vergangenheit blickte, sich aber zutiefst lebendig anfühlte, und die Songs – besonders der schlaue, selbstreferenzielle „Boys in the Band“ – bleiben im Kopf hängen. Doherty würde später aus den falschen Gründen Schlagzeilen machen, aber hier waren er und seine Kumpel so brillant wie alle Jungs, die je ein Pint getrunken und eine Gitarre umgeschnallt haben. ’—Christian Hoard

Pusha T, „Daytona“ (2018)

Wahrscheinlich die folgenreichsten 20 Minuten im zeitgenössischen Hip-Hop, „Daytona“ ist sowohl Pusha T’s Solo-Meisterwerk als auch Kanye Wests letzter Ausbruch wahrer Brillanz. Es ist durch und durch abstoßend: Das Coverbild, von Whitney Houston’s drogenverseuchtem Badezimmer, ist das konzeptionelle Äquivalent zu Pushas berühmtem „yeughck“-Adlib. „Rapped on classics, I been brilliant“, rappt er zutreffend in „Come Back Baby“, bevor er mit der Drohung endet: „Now we blend in, we chameleons, ah!“ Zwei Jahrzehnte nachdem er aus Virginia als der weniger konfliktreiche Thornton-Bruder auftauchte, kann Pusha nicht anders, als sympathisch zu sein, während er bösartige Wortspiele über zerbrochene Loops kickt und seine infrarote Verachtung mit Laserpräzision ausrichtet. ’—Clayton Purdom