Die 250 besten Alben des 21. Jahrhunderts

Mit 25 Jahren dieses Jahrhunderts im Rückblick: Diese Alben haben unsere Zeit geprägt.

New Pornographers, „Mass Romantic” (2000)

„Wo ist all das Gefühl geblieben?“ fragten die New Pornos auf Mass Romantic. Diese kraftvolle Band aus Vancouver – angeführt von einem erstklassigen Zusammenschluss aus Zumpano’s Carl Newman, Destroyer’s Dan Bejar und der alt-country-Feuerwerkskünstlerin Neko Case – versetzte die Indie-Rock-Welt mit dem sensationsgeladenen Buzz ihres Debüts in Staunen. Mit scharfkantigem Gitarrenlärm, druckvollem Schlagzeug und einer Fülle von eingängigen Hooks schufen sie Songs mit geheimnisvollen Titeln wie „The Slow Descent Into Alcoholism“, „Centre for Holy Wars“ und „Letter From an Occupant“, die sich wie Manna für die Power-Pop-Himmel anfühlten. Es war der Beginn einer wunderbaren Reihe von konstant herausragenden Alben für eine der verlässlichsten, etwas abseits stehenden Hitmaschinen des Jahrhunderts. —J.D.

Cam’ron, „Come Home With Me“ (2002)

Der Rapper Cam’ron aus Harlem fiel sofort durch seinen lässig-unterhalterischen Flow auf, der stets ein wenig wie ein schiefes Grinsen klang, sowie durch seine unverwechselbare visuelle Ästhetik. Noch wichtiger ist, dass er seinen Charakter in ein prägnantes Album verdichtete: „Come Home With Me“ diente als Einstieg in die Dipset-Bewegung, die für kurze Zeit sowohl die Rap-Industrie als auch Pabst-trinkende Hipster in ihren Bann zog. Die größten Hits, „Oh Boy“ und „Hey Ma“, beide Kollaborationen mit Dipset-Schützling Juelz Santana, beherrschten monatelang das Radio. Doch es gab auch Einblicke in Cam’rons Weltsicht, zum Beispiel im Titeltrack, in dem er sich an eine raue Jugend in asbestverseuchten Hochhäusern erinnert und daran, wie seine Mutter die Drogen wegwarf, die er auf der Straße verkaufen wollte. All das wurde zum Brennstoff für seinen Aufstieg in den frühen 2000ern. —M.R.

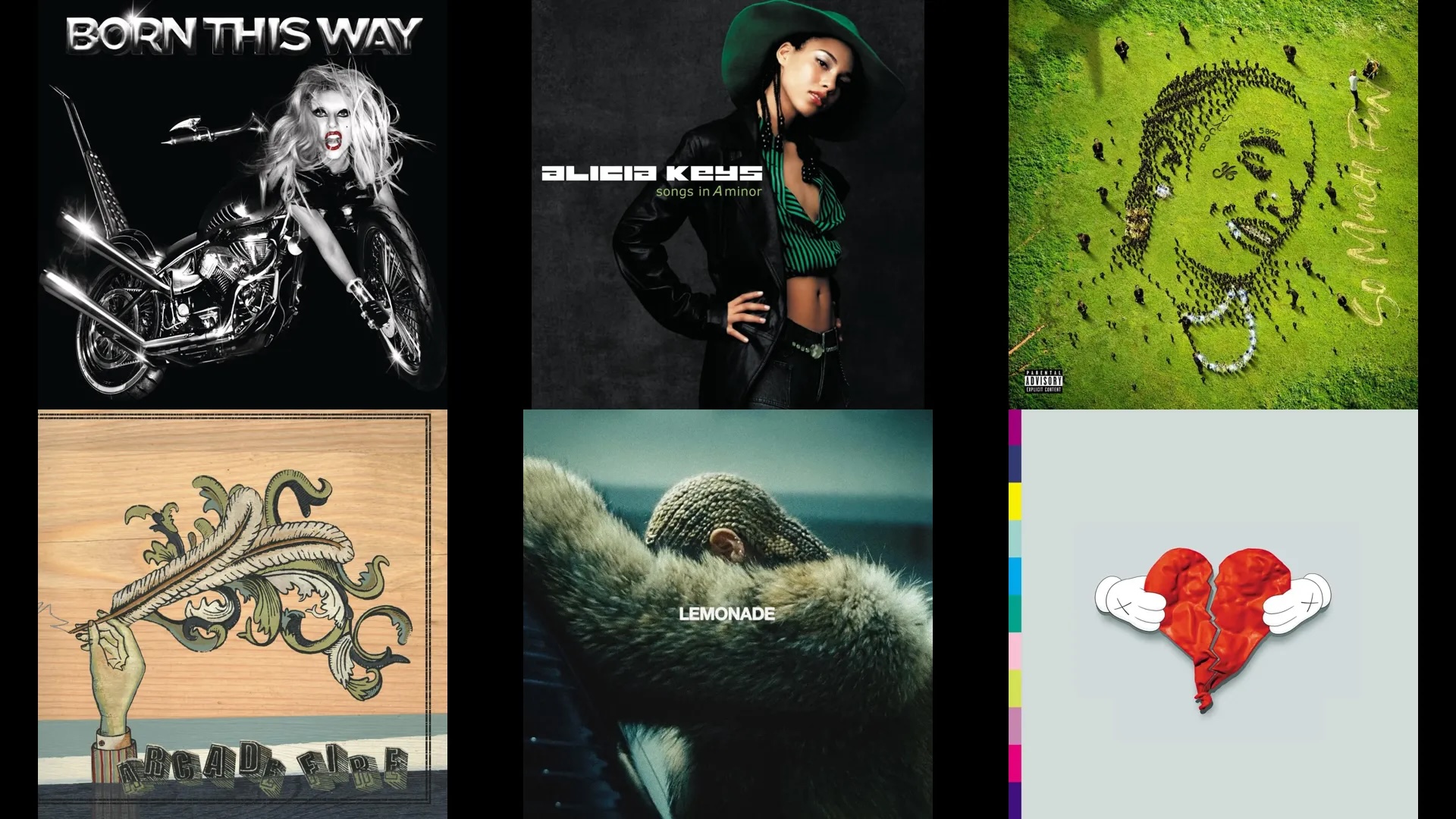

Phoenix, „Wolfgang Amadeus Phoenix“ (2009)

Eine französische Indie-Pop-Band, die einen kleinen, frechen Song über die manische Begeisterung schreibt, die der Komponist Franz Liszt im 19. Jahrhundert auslöste? Wie könnte so etwas kein Riesenerfolg werden? Aber „Lisztomania“ war nur einer von vielen Höhepunkten auf dem vierten Album von Phoenix, zu denen auch der elegante Dance-Rocker „1901“ gehörte – ein Track, der so viele Hochglanz-Werbungen untermalte, dass er vermutlich mehr Autos verkauft hat als Henry Ford. Die gesamte Platte ist ein seltenes Pariser Spektakel, voller New-Wave-Gitarrenwucht, sorgfältig polierter Grooves und geschmeidiger Melodien. Genau wie ihre französischen Zeitgenossen Daft Punk gingen die mondän wirkenden Phoenix gleich aufs Pop-Mark aus, ohne auf den kontinentaleuropäischen Stil zu verzichten. —J.D.

Popcaan, „Where We Come From“ (2014)

„Where We Come From“ von Popcaan markiert eine Sternstunde für den Dancehall und ist sein bisher kohärentestes, künstlerisch vollkommenstes Album. Es stieg bis auf Platz zwei der Billboard Top Reggae Albums Charts und sein Debütsong „Everything Nice“, der über fünf Millionen YouTube-Aufrufe erreichte, vereint politisch aufgeladene Hymnen mit sinnlichen, tanzflächentauglichen Riddims. Der Titeltrack sprüht nur so vor aufbauender Energie, der Refrain („Never forget the dump land/or where me come from“) handelt davon, seiner Herkunft treu zu bleiben und Hindernisse abzuschütteln. Und „Cool It“ – mit flirrenden Synthesizern und verführerischen Percussion-Elementen – klingt gleichzeitig leichtfüßig und berauschend. „Where We Come From“ kommt eben aus einer spektakulären Ecke. —W.D.

Taylor Swift, „Speak Now“ (2010)

Taylor Swift hat in ihrer nun rund zwanzigjährigen Karriere schon viele Rollen angenommen. Im Jahr 2010 war sie jedoch eine auf Krawall gebürstete Schützin mit einer Mission: Ja, sie schrieb wirklich ihre eigenen Songs, und sie war so überzeugt von ihrem Können, dass sie ein Album ganz ohne Co-Autoren machte. Das Ergebnis war die absolute Vollendung ihrer Nashville-Ära. Swifts bis ins kleinste Detail ausgearbeiteten Songs trafen härter als alles auf dem 2008er Album „Fearless“. Großartige Zeilen wie „You made a rebel of a careless man’s careful daughter“ halfen ihr, das Märchen-Schloss aus den Anfängen ihrer Karriere abzureißen, und leiteten eine reifere Phase ihres Songwritings ein, in der sie Pop- und Rock-Elemente in ihre ehrliche Country-Poesie einfließen ließ. —M.G.

The Hold Steady, „Separation Sunday“ (2005)

Hat irgendeine Band in diesem Jahrhundert so viele großartige Rock-&-Roll-Songs geschrieben wie The Hold Steady? Diese Jungs aus Minneapolis, die später nach Brooklyn zogen, sorgten Anfang der 2000er für Furore als authentischste und witzigste Punk-Kneipenband seit The Replacements. „Separation Sunday“ ist ihre frech-witzige Version einer Old-School-Rockoper der Siebziger, in der es um verlorene Kids in Amerika geht, gejagt von Sex, Drogen und katholischen Schuldgefühlen. Das Werk bietet ein ganzes Springsteen-reifes Figurenarsenal aus jugendlichen Punks, Jesus-Freaks, Partygirls und Kleinganoven. Über den gitarrenschweren Riffs von Tad Kubler schmettert Craig Finn seine hochintelligenten Geschichten voller Sünde („Tramps like us and we like tramps“) und Erlösung („She crashed into the Easter Mass/With her hair done up in broken glass“) in diese trostlose Region des Mittleren Westens. —R.S.

Travis Scott, „Astroworld“ (2018)

Mit seinem 2018er Album „Astroworld“ gelang es Travis Scott mühelos, vom Rap-Superstar zum Rap-Megastar aufzusteigen. Das Album präsentierte Scotts weitreichende Ambitionen, ganze Welten zu erschaffen, indem er eine Klanglandschaft formte, die problemlos die größten Stars im Hip-Hop integrieren konnte. Man denke nur an die herausragende Single „Sicko Mode“, die maßgeblich definierte, wie Rap-Songs künftig klingen könnten. Der charakteristische Beat-Wechsel und ein Gastauftritt von einem damals feuerheißen Drake, der eines seiner produktivsten Jahre hinter sich hatte, machten den Track auf Anhieb zu einem unbestreitbaren Klassiker – ein Blueprint für viele Rap-Hits, die sich daran anlehnten. In dieser Hinsicht ist Scott unübertroffen. Wie er in „Sicko Mode“ selbst sagt: Er ist wirklich das Bindeglied, das den modernen Rap-Sound zusammenhält. —J.I.

Feist, „Let It Die“ (2004)

Auf Leslie Feists zweitem Album vereint die Musikerin ihr herausragendes Songwriting mit einer Reihe eklektischer Coverversionen. Sie demonstriert dabei die Bandbreite ihrer Stimme: mühelos wechselt sie zwischen Herzschmerz und Flirt, zwischen introspektiv und beschwingt, während sie in Folk, Jazz und French Pop eintaucht. Höhepunkte sind das intime, verletzliche und zerbrechliche „Let It Die“ sowie das verspielte „Mushaboom“. Darüber hinaus finden sich erfrischende Cover, zum Beispiel ihre leichte Version von Ron Sexsmiths „Secret Heart“ oder „Inside and Out“, in dem sie den Bee-Gees-Hit „Love You Inside Out“ in ein augenzwinkernd-funkiges Stück verwandelt. „Let It Die“ inspiriert auch zwei Jahrzehnte nach seiner Veröffentlichung neue Popstars: Chappell Roan bezeichnet es als „mein Lieblings-Comfort-Album“, und Carly Rae Jepsen nennt es ihr Lieblingsalbum der letzten 25 Jahre. —A.L.

Converge, „Jane Doe“ (2001)

Für Metalheads, die in den Neunzigern genug von Nu Metal und Creed hatten, erfüllt „Jane Doe“ dieselbe Funktion, die „Damaged“ von Black Flag Jahrzehnte zuvor hatte: totale Anarchie. Converges Musik ist reines Chaos. Es gibt keine klassischen Strophen oder Refrains, ja nicht einmal ein einprägsames Gitarrenriff. Stattdessen sind es 45 Minuten erschreckender, aufrüttelnder, elektrisierender Lärmeruptionen. Die Bandmitglieder wissen genau, wie ein unkontrollierter Song aussieht (siehe „Concubine“), aber das Beeindruckende ist, wie sie alle gleichzeitig in dieselbe wilde Ekstase verfallen. „Distance and Meaning“ grenzt mehr an Free Jazz als an alles, was Hardcore-Punk oder Metal in den vorherigen 25 Jahren hervorgebracht hatten, während „Homewrecker“ einem den Boden unter den Füßen wegzieht. Das ist der Sound der Rebellion. —K.G.

Karol G, „Mañana Será Bonito“ (2023)

In Karol Gs Megahits „Tusa“ und „Bichota“ blitzte bereits ein Funke ihres Genies auf. Doch erst mit diesem strahlenden vierten Studioalbum – einem Epos nach einer Trennung – zeigte die kolumbianische Sängerin sich als Künstlerin, die ihre kreative Macht vollständig im Griff hat. Von der ländlichen Selbstakzeptanz in „Provenza“ bis zum bombastischen EDM-Finale in „Cairo“ dreht sich alles um das Überwinden von Verlust und die Heilung in Echtzeit. Zudem gibt es das kleine Wunder ihrer Zusammenarbeit mit dem Produzenten Ovy on the Drums, dessen detailverliebte Klangarchitektur instinktiv wirkt, wie Pinselstriche eines Zen-Künstlers. „Mañana Será Bonito“ festigt Karols Platz als eine der originellsten und selbstsichersten Figuren der Latin-Musik. —E.L.

„`

Alvvays, „Alvvays“ (2014)

Als „Archie, Marry Me“ im Frühjahr 2013 erschien, warf es mehrere Fragen auf. Wer sind Alvvays und wie spricht man ihren Namen aus? Wer ist dieser Archie, den wir heiraten sollen, und warum ist dieser Song verdammt noch mal so gut? All das sollte sich ein Jahr später zeigen, als diese unbekannte kanadische Band ihr selbstbetiteltes Debüt veröffentlichte – eines der besten Indie-Pop-Alben der 2010er Jahre. Molly Rankin und Co. ließen alles so mühelos wirken und schufen neun umwerfend großartige Songs, die mit unbeschwerten Texten und verspielten Melodien pulsieren. Seitdem haben sie in diesem Jahrzehnt zwei weitere hervorragende Alben veröffentlicht, aber dieses atemberaubende Erstlingswerk ist bis heute der Anlaufpunkt, zu dem man immer wieder zurückkehrt – sei es zum Weinen bei „Party Police“ oder um „Archie“ einen Besuch abzustatten. (Übrigens spricht man es „always“ aus.) —A.M.

Sean Paul, „Dutty Rock“ (2002)

Sean Pauls „Dutty Rock“ steht für den Höhepunkt einer Ära, in der Dancehall den Pop unübersehbar dominierte – und zwar nicht unwesentlich dank seines eigenen Schaffens. Seine Spuren sind immer noch weltweit zu finden, von seinen Blockbuster-Kollaborationen mit Beyoncé und Sia bis hin zu den zahlreichen Afrobeats-Hits, die sich am Dancehall-Sound orientieren – die nigerianische Sängerin Fave gibt offen zu, dass ihr Stil und Ansatz von ihm beeinflusst ist. Von Sean Pauls schweißtreibenden Bashment-Hymnen über Lovers Rock bis hin zu Songs für Partyraucher bietet „Dutty Rock“ mit Hits wie „Like Glue“, „I’m Still in Love With You“, „Punkie“, „Get Busy“ und „Gimme the Light“ zeitlose Höhepunkte, die Genre- und Szenengrenzen überschreiten. —M.C.

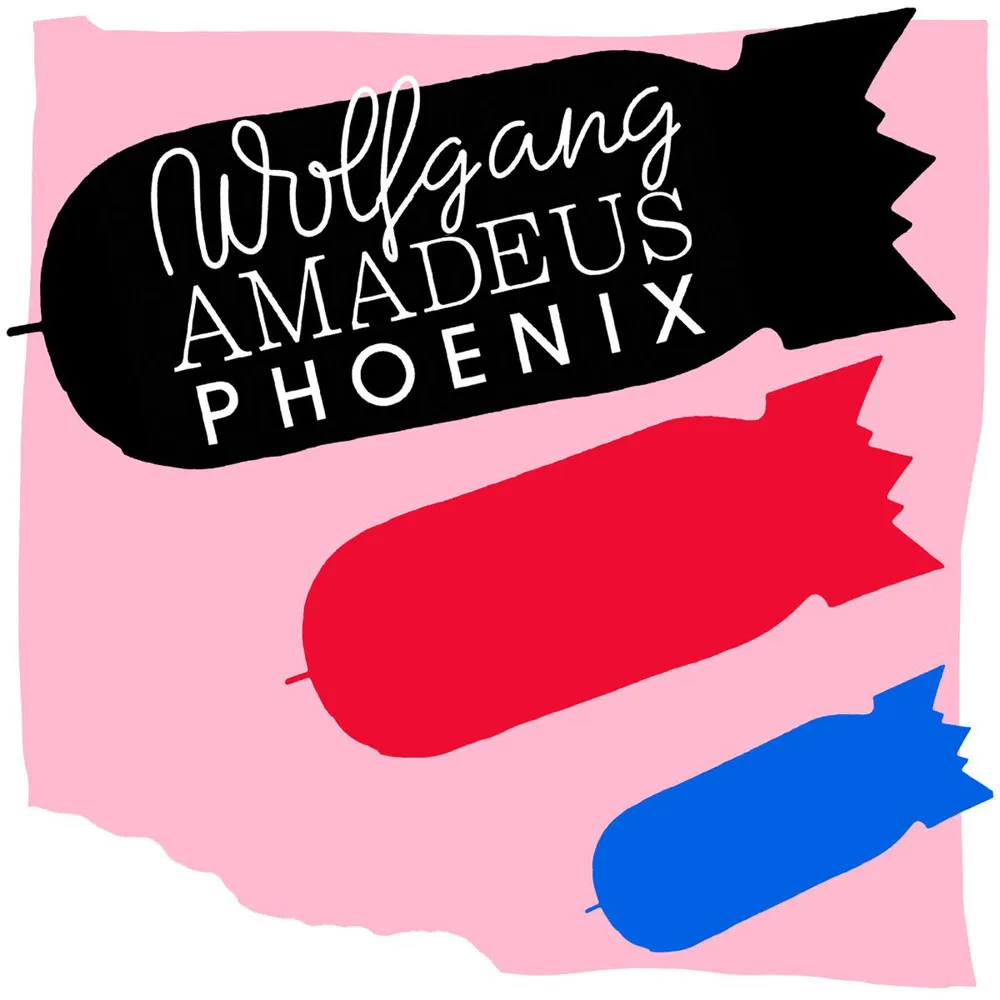

Japandroids, „Celebration Rock” (2012)

Das beste Album des kanadischen Punk-Duos ist freigeistig, ungeniert und elektrisierend. Brian Kings Gitarre, verteilt auf mehrere Verstärker, erzeugt einen wahren Sturm aus Verzerrungen, der riesig und zugleich intim wirkt. In „The House That Heaven Built“ wächst eine eindringliche Gitarrenlinie zu einer Lawine von „Oh, oh, ohs“ heran. „Evil’s Sway“ zeigt ihr dynamisches Zusammenspiel, bei dem David Prowses treibendes Schlagzeug perfekt mit Kings messerscharfen Gitarrensprüngen harmoniert, während „Younger Us“ das Gefühl unsterblicher, dummer 19-Jähriger in weniger als vier Minuten einfängt. Das Ganze wurde live und analog aufgenommen, mit minimalen Overdubs, und alle Nebengeräusche und Feedback-Spitzen wurden bewusst beibehalten – Produktionsentscheidungen, die eher wie moralische Grundsätze wirken als bloße Stilmittel. —Sarah Grant

Jamie XX, „In Colour” (2015)

Überraschung! Der Gitarrist und Komponist von The xx legte sich keineswegs nur zum Spaß DJ-Gigs in London zu, als seine Band auf dem Höhepunkt ihrer frühen Erfolge stand. Tatsächlich ist „In Colour“ alles andere als eine Gruppenplatte, obwohl sein/e Gesangspartner/in Romy Madley Croft einige Gastauftritte hat. Und während The xx’ gedämpft grauer Post-Punk-Glanz (siehe „Hold Tight“) hier voll zur Geltung kommt, erfüllt Jamie mit seinem Solodebüt den Titel mit seinen üppigsten und schönsten Arrangements. Am weitesten ausladend ist „Loud Places“, eine Ballade mit einem traumsequenzartigen Idris-Muhammad-Sample als Hook. Dieser neblige Klangcharakter bleibt erhalten, selbst wenn Jamie die Tanzflächen anvisiert, wie in „SeeSaw“, wo Crofts Stimme so geschmeidig eingebunden wird, als wäre sie neonfarbenes Knetgummi. —M.M.

Janelle Monáe, „Dirty Computer” (2018)

Auf dem 2018 erschienenen „Dirty Computer“ lernte Janelle Monáes Androiden-Alter Ego, ihre echten Bedürfnisse und Wünsche auszudrücken. Anfangs beklagt die vielseitige Künstlerin in „Crazy, Classic, Life“ den Exzess, den sie sich einst erträumt hatte, erkennt dann jedoch die Realität ihrer Lage und führt in „Django Jane“ ein paar beißende Zeilen ins Feld: „Mansplainin’, I fold ‘em like origami/What’s a wave, baby? This a tsunami.“ Nach und nach verschiebt sich das Gefühl von Dysfunktion zu neuer Selbstbestimmung, und Monáe präsentiert sich als waschechte Sex-Virtuosin im Prince-Stil in „Make Me Feel“ und feiert in „Pynk“ die Kraft des Frauseins. Am Ende des Albums hat sie voll und ganz akzeptiert, wer sie ist und was sie will, und ist bereit, von einer besseren Zukunft zu träumen. —J.F.

Sophie, „Oil of Every Pearl’s Un‐Insides” (2018)

Oil of Every Pearl’s Un‐Insides

2018

Bevor sie 2021 im Alter von 34 Jahren starb, stand Sophie an der vordersten Front der elektronischen Musik und erforschte fremdartige Klangtexturen, hyperreale Sounds, ASMR-Schlürfen, einhüllende digitale Geräuschkulissen und cartoonhafte Effekte – alles Elemente, die letztendlich zum Zukunftsklang des Pop wurden. Ihr Pionier-Sounddesign ist bei vielen ihrer Kollaborateure und Fans zu hören (Madonna, Charli XCX, Kim Petras, Camila Cabello, Caroline Polachek). „Oil of Every Pearl’s Un‐Insides“, das einzige zu ihren Lebzeiten veröffentlichte Album, ist ihr größter Wurf: eine Mischung aus bedrückend Schönen, unglaublich Seltsamen und verführerisch Künstlichen. —C.W.

Sonic Youth, „Sonic Nurse” (2004)

Sowohl „Murray Street“ (2002) als auch „Rather Ripped“ (2006) zeigten eine Band, die nach zwei Jahrzehnten immer noch nach neuen Wegen suchte, ihre klanggewaltigen Attacken zu formen und auszudrücken. Doch „Sonic Nurse“ war das konsistenteste und bestgemachte Werk aus Sonic Youths 2000er-Phase. Die alternativen Stimmungen und ekstatischen Ausbrüche sind noch präsent, aber es gibt auch die unheimliche Ruhe des von Kim Gordon gesungenen „I Love You Golden Blue“ und einige herrliche, bissige Gitarrenparts wie in „New Hampshire“, die von – man mag es kaum glauben – Martin Scorseses Blues-Dokumentation inspiriert wurden. Und in „Kim Gordon and the Arthur Doyle Hand Cream“: Wer sonst wäre auf die Idee gekommen, sich in Mariah Careys Psyche direkt nach ihrem Glitter-Desaster hineinzuversetzen? —David Browne

Rapsody, „Laila’s Wisdom” (2017)

Nach einer Reihe vielversprechender Mixtapes war Rapsodys 2017er Roc-Nation-Debüt ein umfangreiches und vielschichtiges Aushängeschild der Rapperin aus North Carolina, unterstützt durch Co-Signs und Kollaborationen mit Größen wie Kendrick Lamar, Black Thought und Busta Rhymes. Mit einem Titel, der an ihre Großmutter erinnert, zeigte das Album, wie Rapsody die engen Kategorien des Untergrund-Backpack-Rap hinter sich lässt, in denen sie sich während ihrer ersten Jahre gefangen fühlte. „It’s all hip‐hop“, sagt sie in „Nobody“. „You can’t divide what ain’t different.“ Vom Intro, das Aretha Franklins „Young, Gifted and Black“ anspielt, bis zum erschütternden Otis-Johnson-Sample am Ende des Albums beweist „Laila’s Wisdom“, dass Rapsody nicht nur ein vielversprechendes, klassisch orientiertes Talent ist, sondern eine Rapperin, die eine ganze Generation prägen kann. —J. Bernstein

Red Hot Chili Peppers, „Stadium Arcadium” (2006)

Nach fast zwei Jahrzehnten voller Todesfälle, Süchten und Turbulenzen hatten die Red Hot Chili Peppers Anfang der 2000er Jahre ihre bis dahin ruhigste Phase, doch dieses Doppelalbum war dennoch ein kühner Schritt für eine Alternative-Rockband, die sich gerade einen Platz in der Popwelt erobert hatte. Das Risiko lohnte sich. Die RHCP kehrten in großen Teilen des Albums zu ihren funkigen Rockwurzeln zurück, warteten aber auch mit einigen ihrer reifsten und tiefgründigsten Songs überhaupt auf. Letzten Endes funktionierte „Stadium Arcadium“, weil es einfach höllisch eingängig ist: Singles wie „Dani California“, „Snow (Hey Oh)“ und „Tell Me Baby“ sind meisterhaft produzierte Rock-Hits fürs Stadion und wurden unmittelbar nach ihrer Veröffentlichung zu Megasellern, was der Band ihr erstes Nummer-eins-Album bescherte. —B.S.

Boygenius, „The Record” (2023)

Boygenius sind mehr als nur eine Supergroup – sie sind schlichtweg eine fantastische Band, mit drei der brillantesten Singer-Songwriterinnen im Geschäft. Phoebe Bridgers, Lucy Dacus und Julien Baker sind allesamt Indie-Rock-Poetinnen mit ihrem jeweils eigenen Stil und ihren treuen Fangemeinden. Aber wenn sie zusammenkommen, geschieht etwas ganz Besonderes. Nach ihrer gemeinsamen EP von 2018 haben sie mit „The Record“ ein wirklich vollwertiges Album abgeliefert, in dem sich ihre Stimmen zu etwas Neuem verbinden – etwa in der beißenden Ironie von Bakers „$20“, Bridgers’ „Cool About It“ oder Dacus’ epischer Karaoke-Herzschmerznummer „We’re in Love“. Das Projekt ist mittlerweile wieder auf Eis gelegt, aber „The Record“ beweist, dass diese drei zusammen Höhen erreichen, die einzeln unerreichbar wären. —R.S.

Killer Mike, „R.A.P. Music” (2012)

Der Rapper Killer Mike aus Atlanta tritt mit einer Stimme auf, die lauter als jede Bombe ist – und mit einer Wut, die nicht aufzuhalten ist. Sein sechstes Album „R.A.P. Music“ steht nie still, während er hart gegen rassistische Polizisten und politische Unterdrückung vorgeht. El-Ps Produktion ist ebenso schlagkräftig – kein Wunder, dass sie ihre Zusammenarbeit in dem radikalen Duo Run the Jewels fortsetzten. In „Reagan“ liefert Killer Mike eine detaillierte Geschichtsstunde ohne Gnade, während „Untitled“ den starken schwarzen Frauen in seinem Leben huldigt. Doch seine größte Liebe gilt dem Hip-Hop selbst, wie er erklärt: „This is jazz, this is funk, this is soul, this is gospel/This is sanctified sex, this is playa pentecostal.“ —R.S.

Paul Simon, „So Beautiful or So What” (2011)

Zum ersten Mal seit „Graceland“ schrieb Paul Simon wieder neue Songs, die von seiner Gitarre und nicht von Rhythmusmustern ausgingen. Das Ergebnis war sein charmantestes und lyrischstes Werk seit Langem. „So Beautiful or So What“ verband viele der typischen Elemente von Simons Solokarriere: afrikanische Gitarren hier und da, Anklänge an Doo-Wop oder schimmernde Weltmusik, und sogar einige subtile Fingerpicking-Anleihen an seine „Sound of Silence“-Tage. Doch egal, ob er von einem Veteranen singt, der in einer Autowaschanlage arbeitet, von einem Verstorbenen, der für einen weiteren Blick auf die Welt zurückkehrt, oder von spirituell angehauchten Betrachtungen – Simons ruhige Phrasierung und die entspannten, unaufgeregten Tracks erinnerten an seine besten Zeiten. —D.B.

Father John Misty, „I Love You, Honeybear” (2015)

Vor diesem Album war er vor allem als ehemaliger Schlagzeuger von Fleet Foxes bekannt; danach wurde er zum charmantesten Singer-Songwriter der 2010er Jahre. Josh Tillmans zweites Album als Father John Misty ist sein mitreißendes Meisterstück – ein Konzeptalbum über sein Leben mit seiner neuen Frau Emma Tillman, einer Fotografin (den ergreifenden Song „Holy Shit“ schrieb er an ihrem Hochzeitstag). Mit dem Hoch kommen allerdings auch einige Tiefs, und Tillman hat seinen Anteil an ihnen – vom Stress der sozialen Medien und dem Mangel an echter menschlicher Verbindung („True Affection“) über das Weiße-Privileg-Dilemma und den drohenden Untergang Amerikas („Bored in the USA“). Alles wird angetrieben von dem Misty-eigenen Rezept: Sarkasmus, Witz und einer verdammt schönen Melodie. —A.M.

Dizzee Rascal, „Boy in Da Corner” (2003)

Kaum hatte der U.K. Garage in London die Entwicklung zum Grime vollzogen, tauchte ein Jahr nach The Streets‘ UKG-inspiriertem Debüt dieses spröde, wilde Monster auf – geschaffen von einem damals gerade 19-jährigen, aber ungleich wuchtigeren MC, der seine ersten Schritte im Piratenradio machte. Dizzee Rascals hyperaktiver Flow und seine wuchtigen, kreischenden Beats – kurzzeitig hieß es (später widerlegt), sie seien mit einer Sony PlayStation produziert worden – zeigten, dass der britische Hip-Hop nun erwachsen geworden war. „Boy in Da Corner“ gewann in jenem Jahr den Mercury Music Prize. —M.M.

Shakira, „Laundry Service” (2001)

Laundry Service

2001

Shakira hatte Lateinamerika bereits mit ihrem entwaffnenden, tagebuchartigen Werk „Dónde Están los Ladrones?“ von 1998 erobert, doch sie wollte den Rest des Planeten für sich gewinnen. Während der Aufnahmen brachte sie sich selbst Englisch bei (sie übte oft mit einem Thesaurus und einem Leonard-Cohen-Buch), in der Hoffnung, fit genug zu sein, um selbst Songs zu verfassen. Sie hat es nicht nur geschafft – sie kreierte dabei mitreißende Hits, die „Laundry Service“ zu einem kulturverändernden Durchbruch im Pop machten. Schon mit der ersten Single „Whenever, Wherever“ – untermalt von andinen Flöten, einer ordentlichen Portion Wortwitz und ihrem unverkennbaren Bauchtanz – war klar, dass sie ein Superstar und eine globale Ikone für die Ewigkeit werden würde. —Julyssa Lopez

Girl Talk, „Night Ripper” (2006)

Der Künstler Girl Talk (bürgerlich Gregg Gillis), der sich auf Sample-basierte Musik spezialisiert hat, entwarf hier ein nahtloses Patchwork aus Jahrzehnten und Genres, das in Clubs für schweißtreibende Nächte sorgte und gleichzeitig Urheberrechtsbeschränkungen umging. Diese 42-minütige Endlos-Kollage hält kein einziges Mal inne und entpuppt sich als unerschöpflich fröhliches Partyalbum voller faszinierender Gegenüberstellungen – wie zum Beispiel das nahtlose Gleiten von Elton Johns „Tiny Dancer“ in Notorious B.I.G.s „Juicy“ und direkt weiter zu Beyoncés „Check on It“, oder die Verschmelzung von Missy Elliotts „Get Ur Freak On“ mit Neutral Milk Hotels „Holland, 1945“ und Jefferson Airplanes „White Rabbit“. Die Inklusivität dieser rund 150 Samples – hier ist für Pop-Radio-Fans, Hip-Hop-Heads, Indie-Kids und Classic-Rock-Liebhaber gleichermaßen etwas dabei – steigert den Spaßfaktor nur umso mehr. —A.L.

Aaliyah, „Aaliyah” (2001)

Das dritte und letzte Album der R&B-Ikone Aaliyah ist eine hypnotische Mischung aus hauchzartem Funk und Klängen aus allen Ecken des Pop-Kosmos. Es erinnert zudem auf traurige Weise daran, welch strahlende Zukunft ihr nur wenige Wochen nach seiner Veröffentlichung im Sommer 2001 verwehrt blieb. Aaliyahs federleichte Stimme, die dennoch schwere Gefühle vermitteln konnte, gleitet in „We Need a Resolution“ über den verschlungenen Beat und transportiert den dahinterliegenden Liebeskummer mit aller Kraft. Die von Missy Elliott geschriebene Ballade „I Care 4 U“ verströmt Sehnsucht durch ihre zeitgemäße, klassische Produktion und Aaliyahs inniges Timbre. „Aaliyah“ ist ein finales Statement mit nur einem Makel: Es fühlt sich an, als sollte es nur der Auftakt zu einem neuen Kapitel sein. —M.J.

Four Tet, „Rounds” (2003)

Auf Four Tets glitch-hop-lastigem Geniestreich „Rounds“ scheint der Klang selbst zum lebendigen Organismus zu werden. In „Spirit Fingers“ funkeln Hackbrett-Samples über Becken, ohne dass sich jemals eine Schleife wiederholt; in „She Moves She“ kreuzen sich asiatisch anmutende Saiteninstrumente und Chimes um Breakbeats, bevor sich am Ende sogar das Schlagzeug (ansonsten das verlässlichste Instrument) verflüchtigt; und in „Unspoken“ verfällt ein Saxophon in Welken und Krächzen. Außer den treibenden Rhythmen scheint hier nichts wirklich festgelegt: Dies ist elektronische Tanzmusik mit Puls – und Herzfehler. Four Tet-Mastermind Kieran Hebden arrangiert die Klänge so, dass sie Freude, Melancholie und Staunen gleichermaßen hervorrufen. So wirkt „Rounds“ wie etwas Lebendiges. —K.G.

Common, „Like Water for Chocolate” (2000)

D’Angelos „Voodoo“ und Erykah Badus „Mama’s Gun“ werden heute oft ehrfürchtig erwähnt, völlig zu Recht – doch Commons Album „Like Water for Chocolate“ von 2000 ist der unterschätzte Klassiker der Soulquarian-Ära. Man kann das gesamte kreative Glühen jenes einflussreichen Kollektivs hören (darunter die erwähnten Genies sowie Questlove, J Dilla, der Keyboarder James Poyser, Bassist Pino Palladino und andere) in diesem reichen Geflecht aus Old-School-Hip-Hop, Soul und Afrobeat nach Fela-Art. Indem Common sein ganzes Können einbrachte, steigerte er seine Raps in „Time Travelin’“ und „Cold Blooded“ zu seiner wohl schärfsten und eloquentesten Form und schrieb mit „The Light“ zugleich einen zeitlosen Liebessong. —S.V.L.

Mastodon, „Leviathan” (2004)

„Ich glaube, jemand versucht, mich zu töten“, heißt es gleich zu Beginn von Mastodons „Leviathan“ im Opener „Blood and Thunder“. Es ist ein Album, das mit Hysterie beginnt (oder „Aqua Dementia“, wie die Band es nennt) und irgendwie dennoch Kurs hält. Die zweite LP der Band – ein loses Konzeptalbum basierend auf Moby-Dick – schlägt kontinuierlich hohe Wellen mit kräftigen Riffs („Iron Tusk“), düsteren Gothic-Anleihen („Megalodon“) und epischer Metal-Schwere („Hearts Alive“ mit über 13 Minuten). Ihr erdiger, aber ungeschönter Ansatz im Heavy Metal wirkte wie ein frischer Wind zu einer Zeit, als das Genre zwischen Nu Metal, Metalcore und Prog Metal hin- und hergerissen war. Mastodon betrachteten die Konkurrenz nur kurz und brüllten sinngemäß: „Ihr werdet ein größeres Riff brauchen!“ —K.G.

My Morning Jacket, „It Still Moves” (2003)

It Still Moves

2003 war ein seltsames Jahr, um ein Album zu veröffentlichen, das den Geist der besten klassischen Arena-Rock-Platten verkörpert, doch das aus Louisville, Kentucky, stammende My Morning Jacket tat genau das. Für Indie-Rocker waren sie zu kraftvoll, für Jam-Bands waren sie zu eingängig – diese zottelige Truppe mit Frontmann Jim James, dessen benebelter und einsamer Gesang durch den Monster-Drummer Patrick Hallahan getragen wird, erreichte mit dieser live im Studio aufgenommenen Sammlung von Hymnen ihren psychedelischen Zenit, der nur noch durch das Nachfolgealbum „Z“ (2005) konkurrenziert wird. Allein in „One Big Holiday“ finden sich genug Gitarrensoli und epische Headbanger-Klimax, um den Rest des Jahrhunderts zu überbrücken. —Brian Hiatt

Manu Chao, „Próxima Estación: Esperanza” (2001)

Próxima Estación: Esperanza

In Paris geboren, mit spanischen Wurzeln und im Grunde überall zu Hause: Manu Chao war ein engagierter linker Aktivist und ein sprühender digitaler Weltenbummler. Er sang seine „Merry Blues“ in sieben Sprachen und verschmolz Reggae, Rock, Folk, Jazz, Latin und Hip-Hop sowie Samples von zufälligen Straßengeräuschen, Vorbeigesprächen und Radioausrufen zu einem bunten Ganzen. Die 17 Songs in 45 Minuten bilden ein vor Energie übersprudelndes, chaotisches Liebesbekenntnis zu einer weltumspannenden Musik und einer grenzüberwindenden Gesellschaft – die Suche nach guten Menschen, gutem Gras und gerechter Politik in einer Welt am Abgrund. —J.D.

Tierra Whack, „Whack World” (2018)

Während manche Künstler*innen schon froh sind, wenn sie es auf 15 Minuten Ruhm bringen, hat Tierra Whack sich in genau dieser Zeit als feste Größe des zeitgenössischen Hip-Hop etabliert. Manche mochten ihr gerade mal 15-minütiges Album von 2018 als Risiko betrachten, doch gerade seine Kürze bietet einen fesselnden Einblick in ihr Universum. Über den gesamten Longplayer (der treffsicher an die Vorliebe vieler Leute für kurze Musik-Clips angepasst ist) zeigt Whack ihr Talent für Vokalstile, indem sie mühelos von Rap („Bugs Life“) zu Gesang („Pet Cemetery“) und sogar zu verschiedenen Akzenten („Fuck Off“) wechselt. Doch unter der bunt-fröhlichen Oberfläche von „Whack World“ verbergen sich jede Menge Nachdenklichkeit, Verletzlichkeit und Echtheit – und gerade das macht die wahre Brillanz dieses Werks aus. —J’na Jefferson

The Postal Service, „Give Up” (2003)

Give Up

2003

„Give Up“ nahm seinen Anfang, als Ben Gibbard von Death Cab For Cutie und der Produzent Jimmy Tamborello (Dntel) mit gebrannten CDs zwischen zwei Städten hin- und herschrieben. Eine Menge ging in diesen Austauschen hin und her: Einsamkeit und die Sehnsucht, sich von jemandem zu entfernen – eingefangen in den Texten und funkelnden Synthies, die in „The District Sleeps Alone Tonight“ mündeten –, die Existenzangst einer brennenden Welt und eine Geschichte voller Gewalt in „Sleeping In“. Die erste Single „Such Great Heights“ entpuppte sich als unerwarteter Hit. Auch wenn das gesamte Album stark von Nostalgie und dem Wunsch nach Orientierung in den frühen Zwanzigern durchdrungen ist, klingt die Musik auch 20 Jahre später noch frisch. —J.L.

Danny Brown, „XXX” (2011)

Wenn man sich ansieht, wie gewöhnlich manches heute wirkt, ist es erstaunlich, welchen Aha-Effekt Danny Browns zweites Studioalbum „XXX“ im Jahr 2011 auslöste. Browns hyperaktiver Vortrag über maximalistische, elektronisch inspirierte Beats deutete bereits den Genre-Spagat vor, der später mit „Yeezus“ salonfähig werden sollte. Das Album stand für einen Moment zu Beginn der 2010er Jahre, als musikalische Grenzen zu verschwimmen begannen und sich Einflüsse aus allen Ecken der Kultur vermischten. Das gelang Brown dabei ganz natürlich, weil er in nahezu jedem Sound eine Nische fand. —J.I.

Brandy Clark, „12 Stories” (2013)

Brandy Clark begann damit, über die deprimierten Männer und Frauen zu schreiben, die ihr Debütalbum bevölkern, weil sie sich ein bisschen einen Scherz erlauben wollte. Los ging es mit „Get High“, der Geschichte einer frustrierten Mittvierzigerin, die ihren Stress mit etwas Gras bekämpft. Am Ende wurde daraus „12 Stories“ – 12 perfekt geschriebene Country-Songs aus dem Jahr 2013, die von schlechten Entscheidungen, Schmerzmitteln, verkaterten Ehemännern, hässlichen Scheidungen und Mordfantasien handeln. Im folgenden Jahrzehnt haben alle, die versuchen, realistische Countrysongs zu schreiben, die über die gängigen Klischees vom Landleben hinausgehen – von Elvie Shane über Ashley McBryde bis hin zu Kacey Musgraves, deren Breakthrough-Song „Follow Your Arrow“ Clark mitverfasst hat –, die Witzigkeit und Weisheit dieses Albums zum Vorbild genommen. —J. Bernstein

Missy Elliott, „Miss E … So Addictive” (2001)

Miss E … So Addictive

2001

In „Get Ur Freak On“ erklärt Missy Elliott, sie sei „not no average chick“. Das ist einerseits eine Feststellung, andererseits eine Untertreibung. Ihr viertes Album mit Timbaland ist ein musikalisches Spiegelkabinett von Hip-Hops besten Klangweltenbauern. Hier gelten keine Gesetze der Physik: 808-Drums scheinen in der Luft zu verharren, Glitch-Hop-Beats verschmelzen mit japanischen Flöten-Samples, und Missys Stimme wechselt von Knurren über Schnurren bis zur außerirdischen Übertragung. Im verführerischen „One Minute Man“ macht sie aus einer Sex-Stichelei eine feministische Ermächtigung. Tims Beats klingen, als kämen sie direkt aus dem Rotlichtviertel des Saturn – Sinn ergeben sie erst, wenn Missy darüber zu fließen beginnt. Spätestens wenn im Party-Stampfer „4 My People“ Elefantentröten erklingen, weiß man: Entweder man ist dabei oder eben nicht. —S.G.

Alabama Shakes, „Boys & Girls” (2012)

Boys & Girls

2012

Zusammen mit Amy Winehouse, die ein Jahr vor Erscheinen dieses Albums starb, wurden die Alabama Shakes schnell zu einem Magnet für Musikfans, die etwas „Authentisches“ suchten – was immer das im neuen Jahrtausend bedeuten mochte. Dass Spuren von Winehouses Retro-Soul auf dem Debüt der Shakes mitschwingen, ist kein Zufall. Doch während Brittany Howard und ihre Bandkollegen tief in Blues, Soul und gitarrengetränktem Swamp Rock verwurzelt sind, gibt es nichts Gekünsteltes an Howards unvergleichlich kraftvoller Stimme in Songs wie „Hold On“ und „Hang Loose“. Die Shakes veröffentlichten nach diesem Album nur noch ein weiteres, bevor sie sich trennten. Für Brittany Howard war „Boys & Girls“ jedoch das Sprungbrett für noch lohnendere und experimentellere Musikabenteuer. —D.B.

U2, „All That You Can’t Leave Behind” (2000)

Nachdem sie in den Neunzigern mit Ironie und Elektronik experimentiert hatten, beschlossen U2, die 2000er Jahre mit einer Rückkehr zu den Basics einzuläuten. Der kommerzielle Misserfolg ihres 1997er Albums „Pop“ spielte dabei eine Rolle, aber genauso der nagende Eindruck, dass „das Songwriting gegenüber dem Experimentieren ins Hintertreffen geraten war“, wie Gitarrist The Edge sagte. Das Ergebnis war „All That You Can’t Leave Behind“, eine erneute Zusammenarbeit mit den Produzenten Daniel Lanois und Brian Eno, die den riesigen Comeback-Hit „Beautiful Day“ hervorbrachte. Weitere Höhepunkte waren „Walk On“, „In a Little While“ und „Stuck in a Moment You Can’t Get Out Of“. Für eine ganz neue Generation von Fans war dies U2, und sie starteten mit gewaltigem Rückenwind und neuer Entschlossenheit ins neue Jahrtausend. —Andy Greene

Drive-By Truckers, „Southern Rock Opera” (2001)

„Lasst mich euch eine Geschichte erzählen“, singt Patterson Hood aus Alabama in „Southern Rock Opera“. Die Geschichte, die er auf diesem zweiteiligen Alt-Country-Epos der Truckers erzählt, handelt vom verzwickten Vermächtnis dessen, was er „the Southern thing“ nennt. Er verwebt die Legende von Lynyrd Skynyrd, die Geschichte des Segregationisten und Gouverneurs von Alabama, George Wallace, sowie Erinnerungen an seine eigene Jugend mitten in der Hochphase des klassischen Rock – untermauert von der dreifachen Gitarrengewalt seiner Band, die das Ganze von Anfang bis Ende vorantreibt. Der Höhepunkt ist „Let There Be Rock“, ein hymnisches Rockbrett, in dem eine Beinahe-Ertrinkungsaktion auf der Toilette des besten Freundes und das nie eingelöste Versprechen, Skynyrd live zu sehen, zur heroischen Suche nach Erlösung und Ruhm werden. —J.D.

Jlin, „Black Origami” (2017)

Black Origami

Die Produzentin Jlin (bürgerlich Jerrilynn Patton) aus Gary, Indiana, war schon Anfang 20 ein aufsteigender Stern in der Footwork-Szene des Mittleren Westens und wurde von wichtigen Vertretern dieses schnellen Subgenres wie dem verstorbenen DJ Rashad gefördert. Aber sie fühlte sich nie wohl dabei, sich zu sehr auf nur einen Sound festzulegen, und auf diesem brillanten Album aus dem Jahr 2017 ging sie weit über alle Beschränkungen hinaus. „Black Origami“ war vom ersten Tag an ein wegweisendes Werk der elektronischen Musik, in dem gebrochene Beats auf unvorhersehbare, mitreißende Weise aufeinanderprallen. Gegenüber dem Rolling Stone sagte sie 2018, sie sehe einen Bezug zu ihrem damaligen Matheunterricht in der Highschool: „So kreiere ich auch meine Musik. Ich habe alle Antworten – nun, wie lautet die Frage?“ —S.V.L.

System of a Down, „Toxicity” (2001)

Toxicity

So heavy wie Black Sabbaths „War Pigs“ und zugleich so exzentrisch wie ein Carl-Stalling-Cartoon: System of a Down erfanden einen hüpfenden, springenden, pogoartigen Protest-Rock, der aus dem Alternative Metal der Neunziger stammte, aber fürs 21. Jahrhundert in Stadien gedacht war. Anders als ihre Nu-Metal-Kollegen, die gerne die harte Männlichkeit in den Vordergrund stellten, setzten System of a Down auf stakkatohafte Quietschlaute, Death-Disco, Punk-Polka und Zirkus-Thrash, um eine Generation in radikale Politik zu geleiten. Ihr Meilenstein „Toxicity“ erschien unglücklicherweise eine Woche vor dem 11. September 2001 und sprach in klarem wie auch in verschlüsseltem Ton über das US-Gefängnissystem („Prison Song“), Polizeigewalt („Deer Dance“), Klimawandel („ATWA“) und den Völkermord an den Armeniern („X“). So avancierte es nicht nur zu einem starken Protestalbum, sondern zu einer geradezu prophetischen Reflexion der folgenden Jahrzehnte. —C.W.

Courtney Barnett, „Sometimes I Sit and Think, and Sometimes I Just Sit” (2015)

Sometimes I Sit and Think, and Sometimes I Just Sit

2015

Ein Triumphzug aus genialem Songwriting, mitreißender Gitarrenarbeit und fast schon romanhafter Detailverliebtheit: Die offizielle Debüt-LP der australischen Singer-Songwriterin Courtney Barnett zeichnet ein so lebendiges Bild vom ziellosen Leben in den Zwanzigern, wie es der Indie-Rock kaum je zuvor geschafft hat. Barnetts Hauptthema ist der emotionale Widerspruch, den das Leben am zerrissenen Kapitalismusrand mit sich bringt – sei es als fantasierender Angestellter („Elevator Operator“), als Musikerin („Pedestrian at Best“), als Konsumentin („Dead Fox“) oder als potenzielle Eigenheimbesitzerin („Depreston“). Ihre unaufgeregte Erzählweise in Songs, die gleichzeitig clever rocken und verträumt dahinziehen, beweist, dass wir es hier mit einer Künstlerin zu tun haben, die uns noch lange begleiten wird. —J.D.

D’Angelo and the Vanguard, „Black Messiah” (2014)

Black Messiah

2014

D’Angelos erstes Album nach 14 Jahren verweist in seiner Gestaltung auf die Black-Lives-Matter-Bewegung: Das Cover zeigt eine Menge erhobener schwarzer Hände und Fäuste, und auch in Songs wie „The Charade“ schwingen sozialkritische Untertöne mit. Letzten Endes geht es in „Black Messiah“ weniger um einen Bruch mit einer gewalttätigen amerikanischen Vergangenheit als um eine Erneuerung des gelebten Stolzes und Protests. Der aus Virginia stammende Musiker und seine Band The Vanguard bieten warmen, knisternden Funk-Rock, inspiriert von Sly and the Family Stone, Funkadelic und Prince. Dabei ist hinter alledem immer die lange und kurvenreiche Geschichte von D’Angelo selbst zu spüren, dem eine Fortsetzung seines 2000er Meisterwerks „Voodoo“ erst nach persönlichen Rückschlägen, Suchtproblemen und rechtlichen Auseinandersetzungen gelang. Im Eröffnungstrack singt er unmissverständlich: „You can’t leave me … it ain’t that easy.“ —M.R.

Koffee, „Gifted” (2022)

Gifted

2022

In Ton und Aussage strotzt Koffees „Gifted“ vor jener jugendlichen Energie, die ihren Hit „Toast“ so fröhlich und aufrichtig macht. Ihr Reggae und Dancehall wirken durch hip-hop-lastige Elemente noch lebendiger, während sie in ihren Texten ihr tiefes Verantwortungsgefühl zum Ausdruck bringt. Ob sie die sozialen Missstände Jamaikas anspricht, sich auf eine namenlose Liebschaft einlässt oder eine Party besucht – „Gifted“ vermittelt stets ein Gefühl von Romantik, und was Koffee vor allem liebt, ist das Leben. —M.C.

Billie Eilish, „Happier Than Ever” (2021)

Happier Than Ever

2021

„I’ve had some trauma/Did things I didn’t wanna/Was too afraid to tell ya/But now I think it’s time“, murmelt Billie Eilish im Eröffnungstrack ihres zweiten Albums, das sie nach ihrem kometenhaften Aufstieg mit dem Debüt und in der relativ stillen Zeit der Pandemie aufnahm. Wieder arbeitete sie mit ihrem Studio-Wunderbruder Finneas zusammen und treibt ihre wandelbare Stimme und Kreativität in unerforschte Gefilde, erschafft neue Torch-Songs für das nächste Jahrzehnt. Dabei umhüllt sie Eilish mit dornigen Texturen und sanften Synths. Ihr erstes Album etablierte sie als eine der wichtigsten neuen Popstimmen; ihr zweites zeigte, dass sie gerade erst beginnt, ihre Einzigartigkeit unter Beweis zu stellen. —M.J.

Natalia Lafourcade, „Hasta la Raíz” (2015)

Hasta la Raíz

2015

Die leidenschaftliche sechste Platte der mexikanischen Singer-Songwriterin entstand zwischen ihren majestätischen Huldigungen an Agustín Lara und das lateinamerikanische Songbook. „Hasta la Raíz“ hingegen ist wie ein Strudel aus Sonnenschein, ergänzt durch ein bisschen Regenatmosphäre für die trüben Stunden. Ein neuartiger Folksong, der Titeltrack, schreitet voller Optimismus nach vorn, während die Unschuld von „Nunca Es Suficiente“ Natalia Lafourcades Faszination für jazzige Chanson-Melodien und einen vernebelten Shuffle aus längst vergangenen Zeiten offenbart. Mit 31 Jahren ließ Lafourcade diese Songs erstaunlich frisch wirken, geradezu hoffnungsvoll. Als die Welt bereits ins Wanken geriet, wirkte ihre Stimme – kristallklar, engelsgleich und stets im Bilde – wie ein Trostpflaster für die Seele. —E.L.

Fountains of Wayne, „Welcome Interstate Managers” (2003)

Welcome Interstate Managers

2003

Entstanden in einer schwierigen Phase, kurz nachdem sie von Atlantic Records gefeuert worden waren, vereinten Fountains of Wayne auf ihrem dritten Album ihren humorvollen Power-Pop mit meisterhaft gezeichneten Charakterporträts. Die Texte besitzen die scharfe Brillanz eines Randy Newman, sind dabei aber in makellose Hooks verpackt und behandeln ein Personenarsenal, dem es nicht gerade gut geht: den gefeuerten Piloten in „Mexican Wine“, den unglücklich Verliebten, der der Schauspielerin aus seiner Heimatstadt nachtrauert in „Hackensack“, oder den trinkfreudigen Außendienstler in „Bright Future in Sales“. Die Platte erhielt in der Pandemie noch eine traurige Fußnote, als Mitgründer Adam Schlesinger im Alter von 52 Jahren an Covid starb. Sein Tod macht diese Songs umso ergreifender und erinnert uns schmerzlich daran, was wir verloren haben. —C.H.

Rich Gang, „Tha Tour Part 1” (2014)

Tha Tour Part 1

2014

Sowohl Young Thug als auch Rich Homie Quan haben immense Solo-Erfolge vorzuweisen, doch „Tha Tour Part 1“, ihre glorreich melodische Rap-Zweierkette, zeigt das Blitzeinfangen im Glas. „Lifestyle“ war ein Smash-Hit, bei dem Clubgänger noch jahrzehntelang begeistert mitsingen werden. Aber auch „Givenchy“ und „See You“ heben sich durch ihr einzigartiges Zusammenspiel von lässiger Prahlerei und funkensprühendem Wortwitz ab. Tragischerweise verhinderte Quans Tod eine Wiedervereinigung – dennoch können wir „Tha Tour Part 1“ immer wieder hören und uns an bessere Zeiten erinnern. —A.Gee

Stephan Malkmus and the Jicks, „Mirror Traffic” (2011)

Mirror Traffic

2011

Für Stephan Malkmus’ fünftes Soloalbum, den ehemaligen Pavement-Frontmann, gelang ihm eine perfekte Mischung aus kalifornisch-goldenen Gitarren (inklusive der tänzelnden bis solierenden E-Gitarren in „Forever 28“) und trockenem Humor („The Senator“ ist eine fingierte Polit-Hymne). Neu sind hier auch Spuren von reifer Lebensweisheit in Songs wie „Share the Red“. Die Mitarbeit von Janet Weiss, einer der besten Schlagzeugerinnen der letzten 25 Jahre (ihre letzte Beteiligung an einer Malkmus-Platte), sowie Becks zurückhaltender Produktion sorgen für hohen Qualitätsanspruch, ohne Malkmus’ Verspieltheit einzudämmen. —A.L.