Den Bomben zum Trotz – Swjatoslaw Wakartschuk singt für sein Heimatland Ukraine

Der russische Machthaber Wladimir Putin will den Widerstand der Ukraine brechen. Swjatoslaw Wakartschuk, der bekannteste Rockstar der Ukraine, hält dagegen. Mit Schutzweste, Helm und Gitarre.

Ein Schotterweg, eingerahmt von dichten grünen Büschen, führt unseren Konvoi zu dunklen Hangars. Autos, die hier parken, sind aus der Luft nicht zu erkennen. Durch ein zertrümmertes Dach fällt Licht auf dunkelgrün überlackierte SUVs, ihre Scheinwerfer sind abgeklebt. Swjatoslaw Wakartschuk trägt Outdoorschuhe, ein pastellfarbenes T‑Shirt und Dreitagebart. Und zum ersten Mal an diesem Tag seine Schutzweste. Die Soldaten und Soldatinnen an der Front im Osten tragen ihre Tourniquets, Schlaufen zum Stillen von Blutungen, griffbereit auf Schulterhöhe. Wakartschuks Auftritt hier ist der letzte auf seiner Tour heute. Und der gefährlichste: Ukrainische Positionen im Gebiet Donezk werden täglich beschossen.

Der russische Präsident Wladimir Putin hat versucht, Kyjiw in einem Blitzkrieg zu erobern. Sein erster Angriff scheiterte, er hatte offenbar nicht mit dem Widerstand der Ukrainer*innen gerechnet. Jetzt setzen seine Generäle auf großflächigen Beschuss, auf die komplette Zerstörung von Städten wie Mariupol, Tschernihiw, Sjewjerodonezk. Sie setzen darauf, dass die russische Armee den längeren Atem hat. Der Krieg richtet sich auch gegen die ukrainische Kultur und Identität: Teure Präzisionsraketen schlagen in ukrainischen Museen, Kulturhäusern, alten Universitäten ein. Aber es geht nicht nur um Gebäude. In besetzten Gebieten erzwingt Russland die Nutzung des Rubels, Kinder und Familien werden über sogenannte Filtration-Camps nach Russland geschafft.

Musik ist Teil der ukrainischen Unabhängigkeit. „Noch sind der Ukraine Ruhm und Freiheit nicht gestorben“, lautet die erste Zeile der Nationalhymne, geschrieben 1862. Swjatoslaw Wakartschuk, der bekannteste Rockstar der Ukraine, singt seit über zwanzig Jahren auf Ukrainisch. Seit 1998 hat seine Band Okean Elzy zehn Alben veröffentlicht.

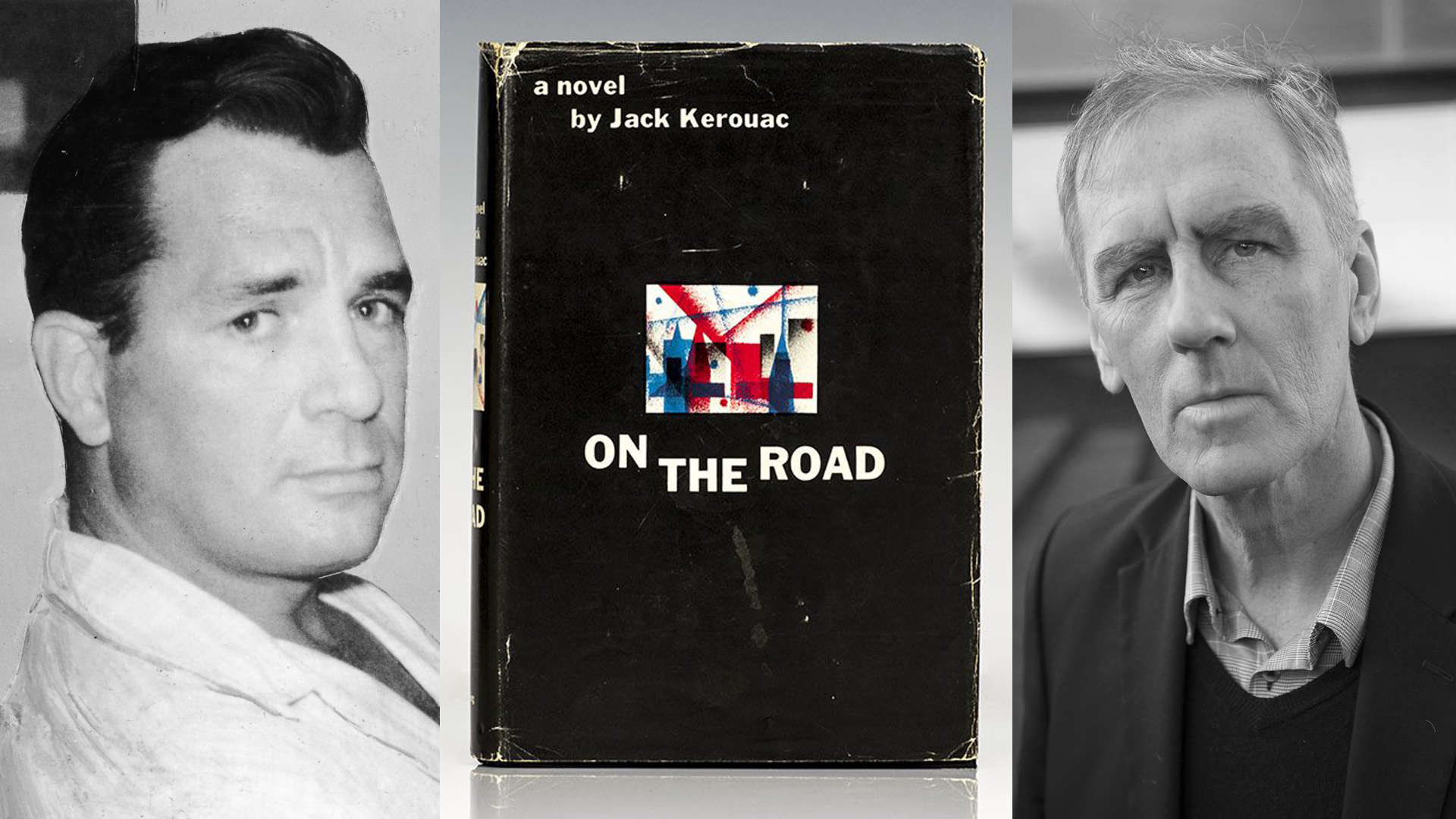

Zum 20. Bandjubiläum haben sie vor 75.000 Menschen im Olympiastadion in Kyjiw gespielt – es war das bisher größte Konzert der Ukraine. Jugendliche üben seit den Neunzigern Okean-Elzy-Songs auf der Gitarre. In Kyjiws Stadtparks singen Straßenmusiker seine Lieder. Sein Leben ist eng verwoben mit der Unabhängigkeit der Ukraine: Wakartschuk hat bei der Revolution 2014 auf dem Maidan gespielt, er hat eine Partei gegründet und wurde als Präsidentschaftskandidat gehandelt. Seit Monaten tourt er an der Front, mit Schutzweste, Helm und Gitarre. Er kämpft für die Unabhängigkeit auf seine Art. Mit ukrainischen Soldaten singt er „Vse bude dobre“ – „Alles wird gut.“

Ich habe Wakartschuk im Mai 2015 zum ersten Mal gesehen: Er kam bei einem Konzert der Band 5’nizza in Kyjiw überraschend auf die Bühne. Im Osten der Ukraine war seit dreizehn Monaten Krieg. Wakartschuk sang ihren Hit „Ja Soldat“ mit. „Ich bin Soldat, ein Junge des Krieges/ Ich bin Soldat/ Mama, heile meine Wunden/ Ich bin Soldat/ Soldat eines gottverlassenen Landes/ Ein Held/ Sag mir, aus welchem Roman.“ Eine Frau neben mir im Publikum hatte Tränen in den Augen.

Vier Jahre später, im Winter 2019, treffe ich Swjatoslaw Wakartschuk für ein Interview in der Werchowna Rada, dem ukrainischen Parlament. Er hatte in der Zwischenzeit in Stanford studiert und war bei der Wahl mit seiner neu gegründeten Partei Holos („Stimme“) ins Parlament eingezogen. Er ist glatt rasiert, trägt einen dunklen Anzug und ein weißes Hemd ohne Krawatte, spricht staatsmännisch. Er plant eine Konferenz im Normandie-Format in Paris, er will „das Krim-Problem auf den Tisch bringen“, erklärt seine „roten Linien“.

Im Sommer 2020, ein Jahr nach der Gründung seiner Partei, verlässt er das Parlament wieder. Im Mai 2022 ist er Soldat. Elf Tage nach dem Beginn der großen russischen Invasion ist er der Territorialverteidigung im Gebiet Lwiw beigetreten. Jeweils mit ein paar Wochen Verzögerung lädt er Videos von seinen Einsätzen auf seine Social-Media-Profile: Wakartschuk singt auf der Treppe einer U‑Bahn-Station in Charkiw, in der sich Menschen vor Bomben verstecken. Wakartschuk mit Helm und Schutzweste in einem Schützengraben. Wakartschuk mit Gitarre und in weißem Schutzanzug im Kontrollraum des befreiten Atomkraftwerks von Tschernobyl.

Wir treffen uns in einem Café in Kyjiw. Die Kellner legen ungefragt seine Musik auf. Wakartschuk trägt ein lockeres, dunkles Hemd. Er war vorher im Wald mountainbiken. Auch seinen 47. Geburtstag am Wochenende zuvor hat er in einem Schützengraben bei Charkiw verbracht. Danach war er für vier Tage an der Front. „Sind die Einsätze jetzt deine Kunst?“, frage ich ihn im Café. „Es ist definitiv keine Kunst“, antwortet er. „Ich zeige ihnen (den Soldat*innen), dass das ganze Land hinter ihnen steht. Ich bin dann nicht nur Slawa Wakartschuk, sondern repräsentiere die ganze Nation in ihrer Unterstützung für sie. Auch die, die keine Fans von Okean Elzy sind, freuen sich.“

Vor dem Krieg, hat er in einem Interview gesagt, sei John Lennons „Imagine“ sein „Manifest“ gewesen. Wie passt das zu Auftritten an der Front? „Montag bist du Pazifist, Dienstag kommen Russen und töten deine Kinder und deine Familie“, sagt er. „Keith Richards’ Familie hat im Krieg gekämpft, sodass Keith Richards Songs gegen den Krieg schreiben konnte“, sagt Wakartschuk. „Ich wünsche mir, dass meine Kinder mal Lieder gegen Krieg singen. Aber heute ist die Zeit, diesen Krieg für unser Land zu gewinnen.“ Wakartschuks Sohn wird im Sommer ein Jahr alt.

Kyjiw im Frühsommer 2022. Brücken, wichtige Gebäude und Aussichtspunkte sind mit Sandsäcken und Checkpoints gesichert. Papiere werden freundlich, aber sorgfältig kontrolliert, Passbilder mit dem Gesicht abgeglichen. Vor der Sophienkathedrale stehen ausgebrannte russische Panzer zur Besichtigung. Junge Soldaten gehen mit ihren Freundinnen im Stadtpark spazieren, unter dem Bogen der Völkerfreundschaft, auf den ein schwarzer Riss gemalt wurde. Von dem Arbeiter-und-Bauern-Denkmal darunter ist nur noch der Sockel übrig. In der Stadt hängen Plakate, die an die „Himmlische Hundertschaft“ erinnern, Demonstrant*innen, die bei der Revolution 2014 auf dem Maidan erschossen wurden. Trotz der russischen Raketen, die mit ein paar Wochen Abstand in Wohnhäusern einschlagen, wirken die Kyjiwer*innen gefasst: Sie sprechen im Café Kashtan („Kastanie“) darüber, wie es ihren Verwandten in den besetzten Gebieten geht oder ihren Freund*innen an der Front. Sie sammeln auf Instagram Spenden für Bayraktar-Drohnen, planen ihre Hilfsprojekte. Erstaunlich oft liegen Erich-Maria-Remarque-Bücher auf den Cafétischen. Die Sloi-Bar, in der schon wieder Partys stattfinden, spendet ihre Einnahmen für Soldaten. Moscow Mule heißt jetzt Kyiv Mule.

Um Wakartschuk an der Front zu treffen, fahren wir nach Dnipro, eine Stadt 500 Kilometer südöstlich von Kyjiw. Soldat*innen sitzen mit uns im Waggon, zusammen mit Familien, die zurückkehren. Die Luftalarmsirenen heulen in Dnipro lauter als in der Hauptstadt. Nicht nur kurz, sondern für die ganze Zeit des Luftalarms. Ab 23 Uhr ist Sperrstunde. Abends wird die Straßenbeleuchtung ausgestellt. „Switlomaskuwannja“ („Lichtmaskierung“) heißt die Verdunklung auf Ukrainisch. Abgesehen von Sirenen sind die Nächte still. Man kann die Sterne sehen und hört das tiefe, regelmäßige Rattern schwerer Züge in der Dunkelheit. Dnipro ist eine logistische Drehscheibe für die Fronten im Süden und Osten.

Die Checkpoints auf der Straße von Dnipro nach Osten sind größer und schwerer befestigt als die in Kyjiw. Sandsäcke und Betonklötze stapeln sich am Straßenrand, die ukrainische Flagge über den Checkpoints wirkt nicht mehr nur symbolisch. „Habt ihr Waffen dabei?“, fragt uns ein Soldat, wirft einen Blick ins Auto, winkt uns durch. Wir fahren Slalom um Erdhaufen, die links und rechts der Straße zur Verteidigung aufgehäuft wurden, und einen Umweg um Pawlohrad herum – in der Kleinstadt ist vor wenigen Stunden eine Rakete auf einem Acker eingeschlagen …

Die Fortsetzung ist in der aktuellen Ausgabe des ROLLING STONE zu lesen