Die 100 besten Alben der Neunziger

Von Moby bis Nirvana – die Alben, die ein Jahrzehnt geprägt haben.

Die 100 besten Alben der Neunziger: Platz 74 bis 35

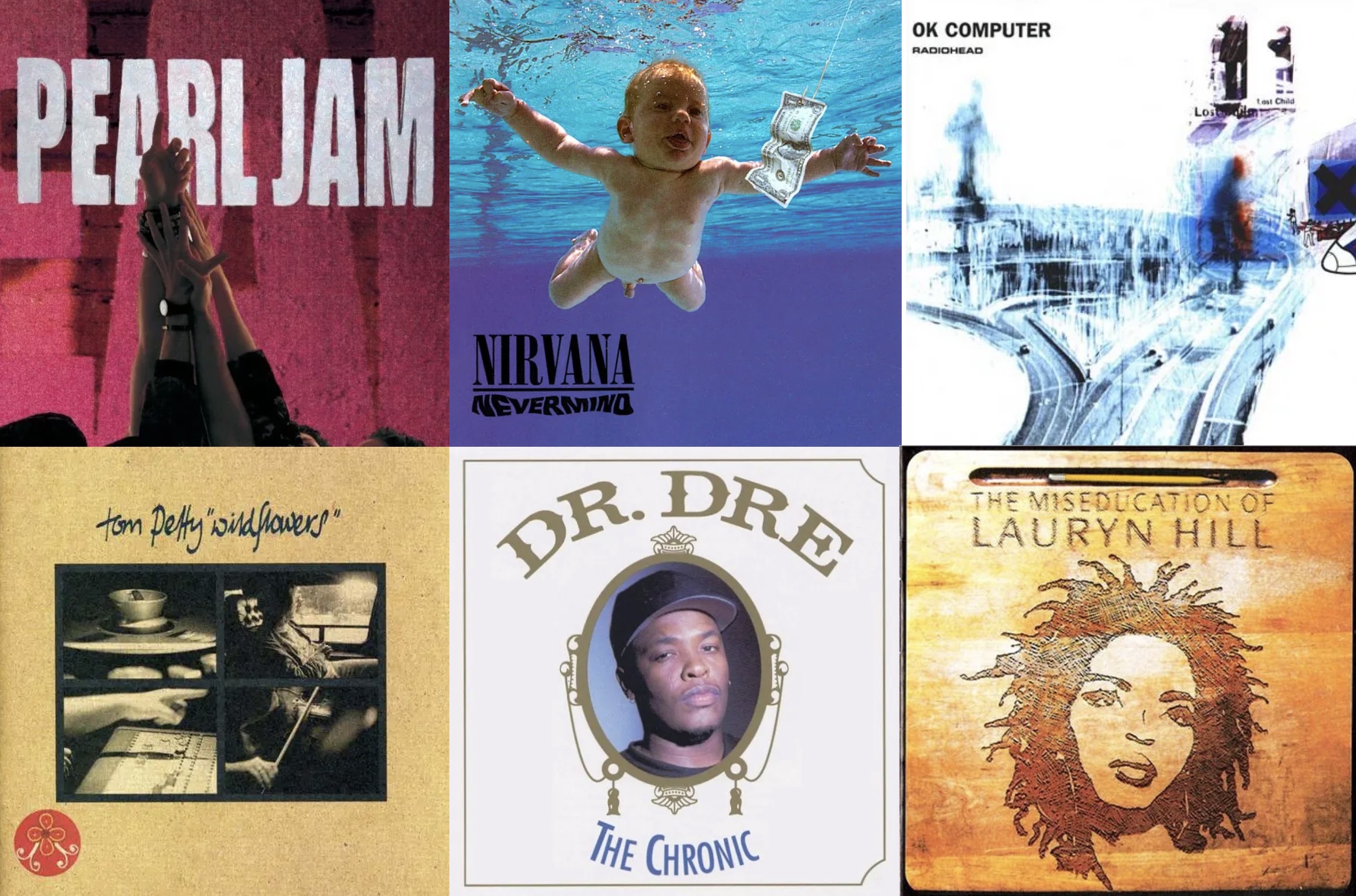

Rage Against the Machine, „The Battle of Los Angeles”

Die ersten beiden Alben von Rage Against the Machine klingen besser als früher, jetzt wo wir wissen, dass sie zu etwas geführt haben. Aber sie heulen und bewegen sich ganz sicher nicht wie „The Battle of Los Angeles”. Tom Morello ist der abenteuerlustigste Metal-Gitarrist seit Eddie Van Halen Hagar-ed out, und seine bombastischen Klänge in „Born of a Broken Man”, „Ashes in the Fall” und „War Within a Breath” wie der Verkehr auf einer Kreuzung. Zack de la Rocha hat herausgefunden, wie er mit seiner bedrohlichen Stimme Wirkung erzielen kann, während Bassist Tim Commerford und Schlagzeuger Brad Wilk ihre Arena-Muskeln spielen lassen.

Das Ergebnis ist, dass „Battle” Rage in ihrer ganzen stadionerschütternden Wildheit einfängt und den billigen Plätzen gerechte Propaganda entgegen schleudert. Die machohafte Prahlerei von Rage steht ihrer Politik im Weg; selbst das halbwegs feministische „Maria“ klingt nach echten Männern, die von ihrer eigenen Potenz besessen sind. Aber hoffentlich ist das nur eine vorübergehende Schwäche – mit „Battle“ haben Rage ihren Lärm und ihre Botschaft bereits weiter vorangetrieben, als es sich The Clash jemals hätten träumen lassen.

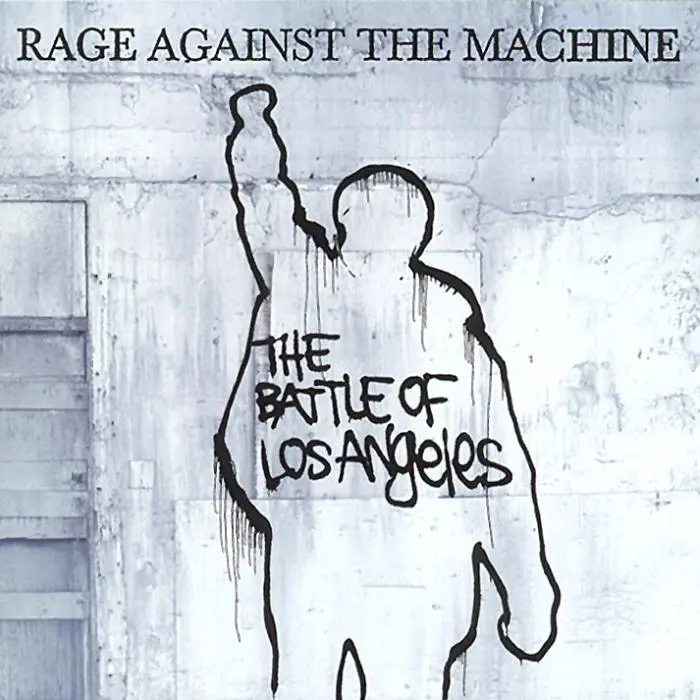

Missy „Misdemeanor” Elliott, „Supa Dupa Fly”

Missy, die „Don” von Virginia Beach, beanspruchte Hip-Hop und R&B mit mehr Ehrgeiz als jeder andere Mogul, ob männlich oder weiblich, als ihren Spielplatz. Sie hat alles: Songwriting-Talent, eine Stimme, die sowohl beim Singen als auch beim Rappen vor Soul nur so trieft, und den coolsten Namen im Showbiz. Außerdem hatte sie Timbaland, dessen Dub-Aquaboogie mit einem völlig neuen Funk-Stil die Körper zum Tanzen brachte. Sie waren zwei Kinder, die die Welt erobern wollten, und das taten sie auch mit „The Rain”, einem Oldie von Ann Peebles, den sie in einen interstellaren Booty Patrol verwandelten. Missy zeigt ihr Können in Songs wie „Sock It 2 Me” und dem hysterischen „Izzy Izzy Ahh“, wirft sie die Worte „beep beep“ ein, wann immer sie sie unterbringen kann, und gibt generell Vollgas.

The Chemical Brothers, „Dig Your Own Hole“

In „Block Rockin‘ Beats“ – der bahnbrechenden Fusion aus hochkarätigem Funk, verdrehten Dub-Spielen und massiven, gequälten Maschinenschreien, die ihr zweites Album eröffnete – schufen Tom Rowlands und Ed Simons von den Chemical Brothers das „Whole Lotta Love“ der 90er-Jahre-Sampledelia, ein Clubland-Monster mit Rock-‚n‘-Roll-Power und symphonischer Dynamik. Auf dem Rest von „Dig Your Own Hole”, insbesondere auf dem Beatles-verrückten „Setting Sun” und dem neonfarbenen „The Private Psychedelic Reel”, zeigten die beiden britischen DJs, dass (a) das Abspielen von Platten anderer Leute – zerschnitten, zerhackt und zu genialen neuen Stücken zusammengesetzt – eine legitime Form des Komponierens ist, und (b) Dance-Musik eine Angelegenheit des Geistes und des Körpers ist.

DJ Shadow, „Endtroducing…“

DJ Shadow, ein verrückter Wissenschaftler, der offensichtlich nicht viel aus seinem Labor herauskommt, verbringt „Endtroducing“ damit, den Mo‘ Wax-Sound, den er miterfunden hat, neu zu verdrahten. Dieses hochnäsigste britische Dance-Label machte aus Train-Spotting-DJs Stars, indem es unzählige Samples und Spezialeffekte zu einem hypnotischen Pastiche aus trippigen, hüpfenden Beats zusammenfügte, und Shadow war der größte Star von allen. Das dystopische New Age von „Endtroducing“ klingt wie ein außerirdisches Raumschiff, das spät in der Nacht auf der Autobahn landet, wahrscheinlich um sich die gebrauchten Vinylplatten der Erde anzusehen. „Endtroducing“ ist Kopfhörer-Macro-Dub mit einem raffinierten kalifornischen Sinn für Humor, und die bedauerliche Tatsache, dass DJ Shadow tausende kitschige Nachahmer hervorgebracht hat, hindert Grooves wie „Building Steam With a Grain of Salt“ wie Höllenglocken klingen. Das ist DJ-Kultur in ihrer kühnsten Form: tief in der Vergangenheit verwurzelt, aber mit Blick auf die Zukunft des Weltraumzeitalters.

Tricky, „Maxinquaye”

Tricky, der aus der wegweisenden britischen Trip-Hop-Gruppe Massive Attack hervorgegangen ist, zündete seinen eigenen Mix aus jamaikanischen Dub-Tricks, industriellem Post-Punk-Klang und Vintage-Hip-Hop aus den Bronx-Projekten an und füllte die Tanzfläche mit Rauch. Der Rausch war gewaltig. Reif für die bevorstehende Apokalypse (die dunkle, brodelnde Bedrohung der Grooves) und mit der Seele eines geschundenen Kriegers (die mütterliche Kraft der Sängerin Martine, Tricky’s tiefe Gangsta-Stimme), Maxinquaye das Gegenstück zum Black-Power-Manifest von Public Enemy aus der Mitte der Achtzigerjahre: Voodoo-Rhythmen und Guerilla-Mixology feiern das Überleben der Stärksten und den unvermeidlichen Sieg der Gerechten.

Wyclef Jean, „The Carnival”

Damals, als Fugees‘ The Score mehr Platten verkaufte als Nike Schuhe, war Wyclef Jean nur einer von zwei Typen, die die wunderschöne Lauryn Hill begleiteten. Mit The Carnival wurde Wyclef als echtes Talent entdeckt, ein Spross von De La Soul und Bob Marley, der in haitianischem Patois reimte, die Bee Gees‘ „Stayin‘ Alive“ sampelte, die Neville Brothers und Celia Cruz mit ins Boot holte und einen Song „allen Mädchen, die ich betrogen habe“ widmete. Er macht sich über Hip-Hop-Konventionen und sich selbst lustig und beweist dabei ernsthafte Fähigkeiten als Produzent, Gitarrist und Komiker, ganz zu schweigen von seiner reichen Fantasie, seinem Ehrgeiz und seinem musikalischen Mut. Clef ist etwas Seltenes und Notwendiges: der brillante Klassenclown.

R.E.M., „Out of Time“

Out of Time entstand im Zuge des 1988er Power-Chord-Meisterwerks Green und der anschließenden Welttournee, bei der kein Stadion ausgelassen wurde. Das Album war eine Übung in folkig-populärer Untertreibung, die R.E.M. auf perverse, aber verdiente Weise größer machte als je zuvor. Trotz seiner offensichtlichen Melancholie (der Regentropfensound von Peter Bucks Mandoline, das düstere Seufzen einer Pedal-Steel-Gitarre) ist Out of Time ein großartiger Auftrieb, elegante Vernunft mit treffsicherem Songwriting. In „Losing My Religion“, „Low“ und „Country Feedback“ singt Michael Stipe nicht nur über verlorenen Glauben und vernichtenden Verlust, sondern auch über das stille Zurückgewinnen von Boden und Gleichgewicht. Und man bekommt die breite Grinsen aus „Near Wild Heaven“ und „Me in Honey“, denn Erlösung ist immer ein guter Grund zum Tanzen.

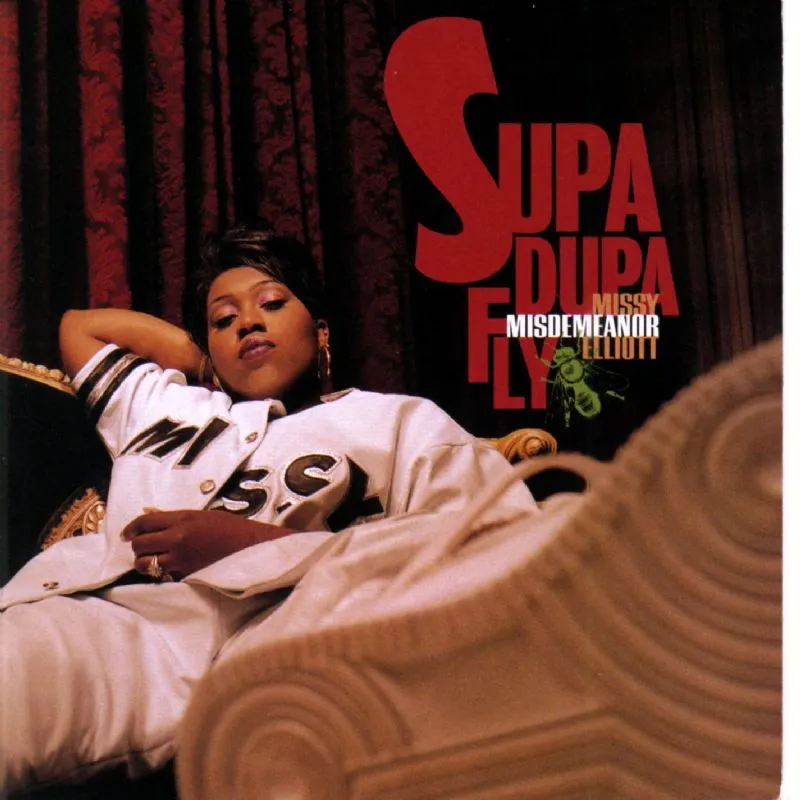

Counting Crows, „August and Everything After”

„August and Everything After”, ein kunstvoll gestalteter, intimer Songzyklus, schien bei seiner Veröffentlichung förmlich zu explodieren. Das von T Bone Burnett lebhaft produzierte Album verband postpunkige Düsternis mit Old-School-Rock-Einflüssen und wurde zu einem der seltenen Alben, das sowohl Alternative-Kids als auch Classic-Rock-Fans begeisterte. Sicher, es gibt ein paar Momente, in denen man hört, wie sehr die Crows Van Morrison, The Band, R.E.M. und, ja, Bob Dylan sein wollen, aber das wiegt die göttliche Inspiration von „Rain King”, „Round Here“ und „A Murder of One“ auf.

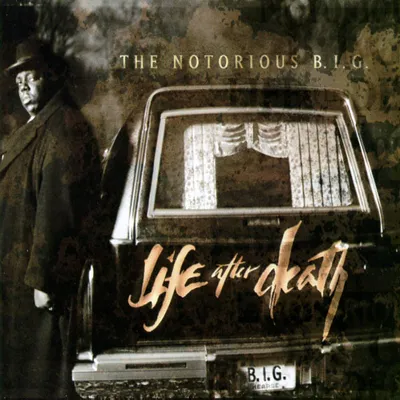

The Notorious B.I.G., „Life After Death”

Sex, Drogenhandel und das Rock ‚n‘ Roll-Leben derjenigen, die sich mit ihm angelegt haben, sind die Eckpfeiler des bahnbrechenden Doppelalbums von B.I.G.. Bigs tiefe Stimme, sein leichter Flow und sein charakteristisches Lispeln wechseln zwischen bissiger Komik, furchteinflößenden Drohungen und Erzählungen, die so scharf sind, dass man die Temperatur in dem Raum spüren kann, in dem die Kugeln fliegen.

Mit seiner charakteristischen Diktion reimt Brooklyns bester Rapper zu melodischem Funk und schafft so ein Album, das fast ein L.A.-Album ist, gekrönt von einer liebevollen Hommage an die Stadt der Engel. „Going Back to Cali” ist ein erschreckender Kontrapunkt zu den letzten drei Songs des Albums, Antworten auf den Streit mit Death Row, der Biggie in seinem letzten Lebensjahr verfolgt hat.

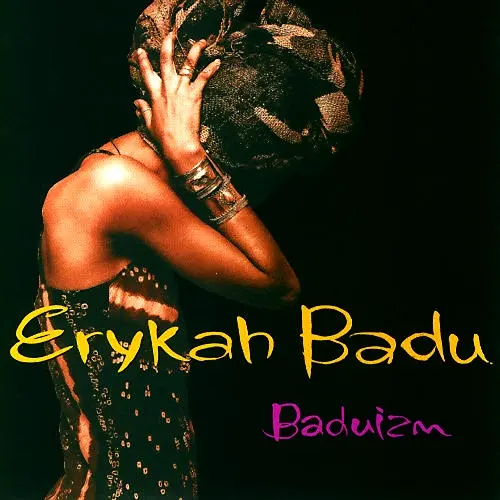

Erykah Badu, „Baduizm”

Diese Stimme ließ einen innehalten. Sie erinnerte ein wenig an Billie Holiday, kam aus der Tiefe ihrer Kehle und drang ein wenig in die Ohren, aber es war nicht ganz dasselbe.

Ihre Musik war topaktueller jazziger Hip-Hop-R&B, aber ihre Stimme klang uralt, mit einem Hauch von nordstaatlicher Hipness und einer Prise südstaatlicher Gemütlichkeit. Es war Erykah Badu aus Brooklyn über Dallas, mit ihrem hohen, fest gebundenen Kopftuch, die von Wissen und Philosophie sang und davon, unerwiderte Liebe im nächsten Leben zu erfüllen. Sie war die musikalische Schwester von D’Angelo und Lauryn Hill, die Earth Mother des Boho-Soul der Neunziger.

Sinead O’Connor, „I Do Not Want What I Haven’t Got”

Alles, was Lilith Fair später in den Neunzigern zum Trend machte, prägt die eindringlichen Songs dieses Albums: Introspektion, Empathie, zugängliche, aber einfallsreiche Musik und vor allem eine unverwechselbare Stimme. Inmitten der federnden New-Wave-Melodik des Albums wird O’Connors Liebe zur Black Music deutlich, insbesondere in dem wunderschönen, von Prince geschriebenen „Nothing Compares 2 U“. Vor allem aber ist „I Do Not Want What I Haven’t Got“ mutig: O’Connor singt über Gott und ihre eigenen Schwächen und widerspricht damit den Regeln des Rock für toughe Frauen.

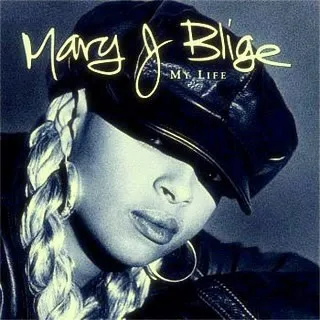

Mary J. Blige, „My Life“

Ihre gesanglichen Fähigkeiten sind nur durchschnittlich, aber diese Frau aus den Sozialwohnungen von Yonkers, New York, wurde zu einer kulturellen Größe, weil sie das Schicksal jeder Frau in sich trug und die übermenschliche Fähigkeit besaß, den Zuhörer an sich zu binden. Auf ihrem zweiten Album „My Life“ zeigt Mary J. Blige ihre seltene Gabe, ihr Herz in eine Aufnahme zu legen, sodass ihre Seele aus den Lautsprechern strömt. In Zusammenarbeit mit Sean „Puffy“ Combs an eigenen Songs und Interpretationen von Stücken von Barry White, Curtis Mayfield und Roy Ayers („My Life“) zeigt Blige ihren anhaltenden Kampf, sich selbst zu lieben und, wie sie in ihrer bekanntesten Single sagt, einfach glücklich zu sein. Das subtil autobiografische Album machte sie schließlich zu einem Megastar und festigte die aufkeimende Hip-Hop-Soul-Bewegung.

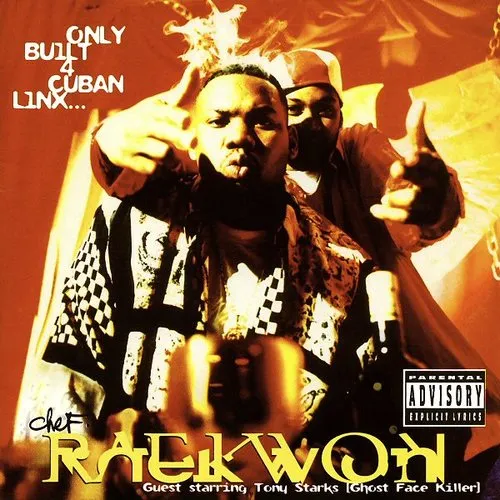

Raekwon, „Only Built 4 Cuban Linx…“

„Only Built 4 Cuban Linx…“ ist die Apotheose der Wu-Tang-Dynastie und wird angetrieben von RZAs etwas unausgewogener, hyperdetaillierter Produktion, Raekwon the Chefs verbalem Schlagabtausch – dessen Texte so dicht sind, dass man den Rosetta-Stein von Staten Island braucht, um sie zu verstehen – und Ghostface Killahs brillanter Nebenrolle. Ghostfaces Überschwang, endlich seinen Stil am Mikrofon präsentieren zu können, pulsiert in jedem seiner Verse – während Raekwon als cooler krimineller Mastermind auftritt, springt Ghostfaces überlebensgroße Persönlichkeit aus den Lautsprechern. Nie zuvor wurden die Tony-Montana-Fantasien junger schwarzer Männer, die Träume, riesige Pakete mit Medikamenten in riesige Stapel toter Präsidenten zu verwandeln, mit so viel Präzision, Poesie und Pathos dargestellt.

U2, „Zooropa”

Nach ihrem bahnbrechenden Album „Achtung Baby” verfeinerte „Zooropa” das neue Modell U2 weiter. Schließlich sind dies die Superstars, die sich auf ihrem achten Album mutig neu erfunden haben – sie tauschten klangvolle Gitarren gegen funkigere Riffs und eine dichte, Hip-Hop-meets-Industrial-Produktion, ungezügeltes Heulen gegen suggestiven Sprechgesang, Fieber gegen brodelnde Hitze. „Zooropa“, ihr neuntes Album, unterstreicht diesen Wandel: Anstelle des mythischen Wüstenlandschafts-Covers von „The Joshua Tree“ (1987) gibt es dekonstruierte Videobilder; die verzweifelte spirituelle Suche von „I Still Haven’t Found What I’m Looking For“ wird durch die monochromen, ausweglosen Grübeleien von „Numb“ ersetzt.

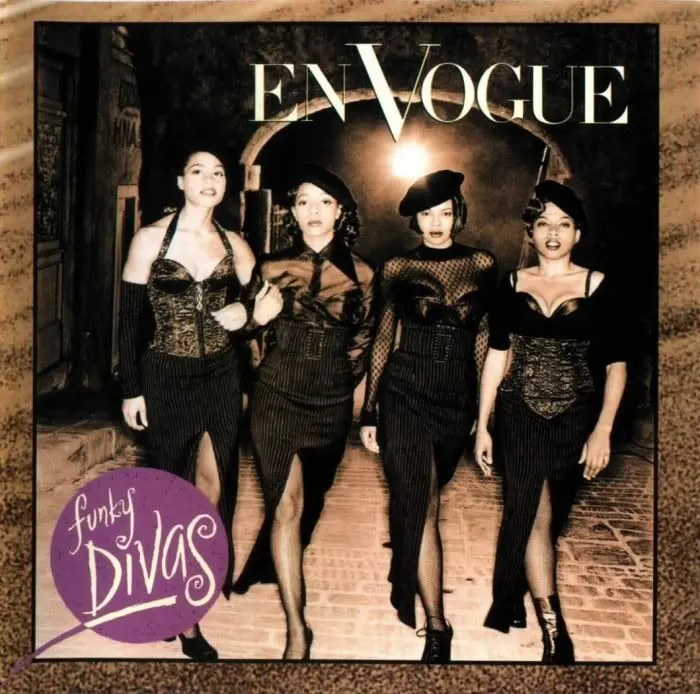

En Vogue, „Funky Divas”

En Vogue haben sich für „Funky Divas“ in ihren besten Girl-Group-Outfits herausgeputzt und sehen schick aus, während sie an der Grenze zwischen Hip-Hop und R&B nach Liebe suchen. Sie stellen ihre stimmliche Brillanz unter Beweis, vom publikumswirksamen „My Lovin‘ (You’re Never Gonna Get It“ und „Free Your Mind“ bis zum saftigen Soul von „Give It Up, Turn It Loose“. Die Damen von En Vogue hatten den Mut, einen Song, den Curtis Mayfield für Aretha Franklin geschrieben hatte, neu zu interpretieren, und das Talent, dies erfolgreich umzusetzen – sie ließen „Giving Him Something He Can Feel” schwerelos und traumhaft klingen, voller Glückseligkeit, ein so reines Sommervergnügen, wie es das Radio in diesem Jahrzehnt zu bieten hatte.

Cypress Hill, „Cypress Hill“

Die Formel von Cypress Hill wurde so oft kopiert, dass man leicht vergisst, wie schockierend sie damals klang: verrückte L.A.-Stimmen, beängstigende Spanglish-Worte, staubige Funk-Beats aus den Siebzigern, die einen laut zum Lachen brachten. B-Real und Sen-Dog treten als Hip-Hop-Cheech und Chong auf und preisen das süße Blatt mit einer Hingabe, die man außerhalb des Parkplatzes eines Phish-Konzerts selten zu sehen bekommt. Während die Rapper ihren „Latin Lingo” zu „Vato”-Reimen über Joints, Waffen und Vierzigern verdrehen, pumpt DJ Muggs Bongladungen voller Bass in paranoide Soundcollagen wie „Hand on the Pump”, und wenn man die Lautstärke aufdreht, geht der Beat ab.

Janet Jackson, „Janet.”

Als Königin der afroamerikanischen Musik wurde jeder bedeutende Moment in der Karriere von Janet Jackson festgehalten. Mit „Control” feierte sie ihren Durchbruch. Mit „Rhythm Nation 1814” verkündete sie ihr politisches und sexuelles Erwachen. Und mit „Janet.” feierte sie ihre Entwicklung zu einer erotischen Frau. Mit Soul-, Rock- und Dance-Elementen sowie der Operndiva Kathleen Battle veröffentlichte Janet ihr musikalisch ambitioniertestes Album, wie immer unter der Leitung der Produzenten Jimmy Jam und Terry Lewis. Zwei Alben zuvor hatte sie noch unschuldig gesungen: „Let’s wait awhile.” Jetzt schnurrt sie kühn: „If I was your girl, oh the things I’d do to you!/Ich würde dich meinen Namen rufen lassen/Ich würde fragen, wem er gehört!” Wie Gloria Steinem mit einem sechsstelligen Budget für ihr Video zeigt sie jungen Frauen einen Weg, ihre sexuelle Freiheit und Würde zu bewahren, ihren Kuchen zu haben und ihn auch zu essen.

Depeche Mode, „Violator“

Für viele Fans von Depeche Mode ist „Violator“ der krönende Abschluss der Black-Leather-Phase der Band. In „Sweetest Perfection“, „Halo“ und „World in My Eyes“ verwandeln sie Teenager-Angst und sexuelle Obsessionen in großartige Synth-Pop-Melodramen, und ihr Versuch, sich an Gitarrenrock zu versuchen, führte mit „Personal Jesus“ zu einem Hit.

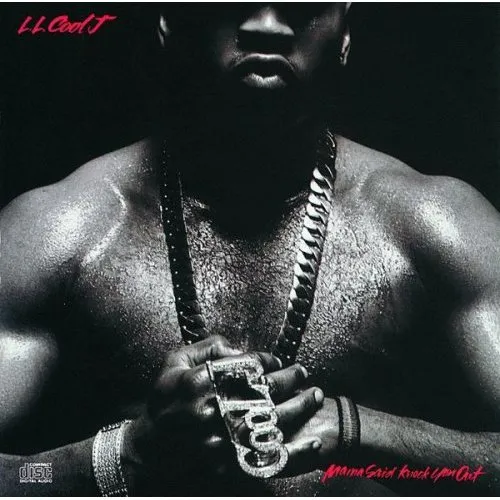

LL Cool J, „Mama Said Knock You Out”

Nach dem Misserfolg von „Walking With a Panther” aus dem Jahr 1989 rappelte sich LL wieder auf und verlieh seinem großmäuligen Stil neue Schärfe und Kraft, als er die volle Reife und den Status eines Hip-Hop-Veteranen erreichte. Mit gewaltigen Pointen, gigantischer Prahlerei und seiner charismatischen, coolen Stimme erzählt „Mama” von der weniger gefährlichen Seite des Straßenlebens – dröhnenden Autoradios, quengelnden Babys und Mädchen aus der Nachbarschaft mit Fendi-Taschen. Der legendäre Marley Marl lieferte den wild tanzbaren Funk, das Album war ein Volltreffer – und LLs Karriere war wieder in vollem Gange.

Jane’s Addiction, „Ritual de lo Habitual”

Man muss einiges ertragen, um ein Album von Jane’s Addiction genießen zu können: noodlige Jams, Übertreibungen und eine hippiehafte Beharrlichkeit auf der heidnischen Kraft der Musik. Aber wenn man ihnen eine Chance gibt, taucht man ein in die tosenden Wellen von Dave Navarros Gitarre und Steven Perkins‘ polyrhythmischem Schlagzeug und hört in Perry Farrells Kreischen den Ruf des guten Gottes Pan. „Ritual” ist das Album, das Skeptiker am ehesten bekehren wird. Es enthält nicht nur zwei großartige Singles – das akustische Versteckspiel „Stop!” und das anarchistische Manifest „Been Caught Stealing” –, sondern das gesamte Album ist von einem Groove geprägt, der so hart und frenetisch ist wie der Santa Monica Freeway, der direkt zu den von Surfern geliebten Wellen führt. Der Hard Rock wurde zu einem seltsameren Ort.

Bruce Springsteen, „The Ghost of Tom Joad”

Die düsteren Balladen, die Bruce Springsteen auf „The Ghost of Tom Joad“ präsentiert, lassen „Nebraska“ wie „Rosalita“ erscheinen – sie kommen der Verzweiflung gefährlich nahe. Der Titelsong ist ein Gebet für wiederbelebten Idealismus, und das Album endet mit „My Best Was Never Good Enough“, einer verächtlichen Abfuhr für die Klischees à la „Gump“, auf die sich die Menschen, wenn auch irrational, stützen, um über die Runden zu kommen. Springsteen blickt auf eine amerikanische Landschaft voller zerbrochener Hoffnungen, starrt in die Dunkelheit, kämpft aber nur bis zum Unentschieden. Dass ein Rocker dieses Kalibers ein so trostloses Folk-Album aufnimmt, ist ein Schlag ins Gesicht des steigenden Dow.

Tom Waits, „Bone Machine”

Auf dem gesamten Album kämpfen einsame Reisende und rastlose Fremde mit Alkohol, Religion und der aktiven Suche nach einem besseren Ort als dem, an dem sie sich gerade befinden, um ihr Leben. „Ein bisschen Ärger macht es lohnenswert, weiterzumachen/Und ein bisschen Regen hat noch niemandem geschadet/Die Welt ist rund/Und so werde ich weiterziehen/Man muss etwas riskieren, das wichtig ist“, singt Waits in „A Little Rain“, während David Phillips‘ Pedal Steel im Hintergrund spielt. Niemand muss davon überzeugt werden. Es ist ein Lied, das älter ist als Waits selbst – älter als Hank Williams, älter als Robert Johnson –, das Waits verfolgt, das einfache Geheimnis, wohin das Leben führt: „Ich möchte nicht mit einem Besen schweben/Mich verlieben und heiraten und dann boom/Wie zum Teufel ist es so schnell so weit gekommen?/Ich möchte nicht erwachsen werden.“ Alben, die so reich an spiritueller Sehnsucht sind, beweisen die Gültigkeit dieser Bemühungen, egal wie die Chancen stehen.

Pearl Jam, „Vitalogy“

Die rauen, weltmüden Töne von „Vitalogy“ waren ein Weckruf für Pearl Jam, als Nice Guy Eddie Vedder und seine Stadion-Grunge-Allstars mit ihrer seltsamen neuen Rolle als größte Rockband der Welt zu kämpfen hatten. Mit ihrem unerwartet hohen Bekanntheitsgrad – wer könnte Sharon Stone vergessen, die in „Sliver“ verkündete: „Vergessen Sie Pavarotti, ich will Pearl Jam sehen!“? – verwandelten Pearl Jam ihre Verwirrung in den unapologetischen Gitarren-Noise von „Not for You“. Vedder holte mit den atemberaubenden Balladen „Better Man“ und „Nothingman“ Luft und grübelte über das Schicksal feiger Männer, die gute Frauen ziehen lassen und darum kämpfen, nicht selbst zu solchen feigen Männern zu werden.

Massive Attack, „Protection”

Die Neunziger waren die Blütezeit der albernen Genrebezeichnungen, und „Trip-Hop” ist vielleicht die albernste von allen. Aber Massive Attack erfanden tatsächlich einen ganz neuen Stil, indem sie den Boom des Hip-Hop und den Puls des Reggae zu ihrem eigenen Slow-Motion-Funk-Noir manipulierten und damit ihre Nachbarn in Bristol, England, wie Tricky und Portishead dazu inspirierten, atmosphärisch dichte, filmische Dance-Grooves zu erkunden. Ihr Einfluss hat sich in alle Ecken der Pop- und Rockszene ausgebreitet, ganz zu schweigen von den gehobenen Schuhgeschäften und Cafés überall. Daddy G, Mushroom und 3-D haben ihr majestätischstes Statement auf „Protection“ abgegeben, mit kolossalen Beats und erstklassigen Gastsängern. Tricky liefert einen großartigen Gastauftritt, aber Tracey Thorn von Everything but the Girl stiehlt ihm in dem achtminütigen Titelsong die Show, einer Soul-Ballade, die sich für die eigene Frau einsetzt, in den Weltraum abhebt und rechtzeitig zum Abwasch wieder nach Hause kommt.

2Pac, „All Eyez on Me”

Alle Augen waren auf ihn gerichtet, noch bevor er ein Wort gesagt hatte. Nach einer Reihe von Verhaftungen an beiden Küsten, die ihn zur Ikone machten, und einer Nahtoderfahrung, gefolgt von Monaten im Gefängnis, wurde Tupac Shakur zum Märtyrer der Gefängnisse und wechselte zu einem der coolsten Labels der Branche:

Death Row. Der explosivste MC aller Zeiten heizte Amerika mit einem 27-Track-Doppelalbum voller Prahlerei, Bravour, Cali-Funk und Tupacs übergroßem Ego ordentlich ein. Seine MC-Fähigkeiten sind nicht überragend, aber er spuckt seine Reime mit einer Arroganz, die selbst in der Hip-Hop-Welt selten ist, und lehnt sich zurück, während er einen in seinen Bann zieht, wie es nur die attraktivsten Outlaws können.

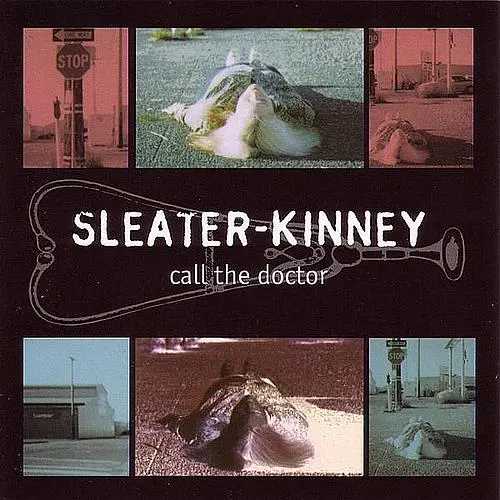

Sleater-Kinney, „Call the Doctor”

„Es ist in Ordnung, denn es gehört alles mir”, singt Corin Tucker in „I Wanna Be Your Joey Ramone”,

und niemand kann etwas dagegen sagen, wenn diese rechtschaffene College-Studentin Anspruch auf das rohe Herz des Rock erhebt. Sleater-Kinney lösten das Versprechen der Riot-Grrrl-Bewegung der frühen Neunzigerjahre ein und verbanden Punk-Anarchie mit radikalem feministischem Aufstand. Auf „Call the Doctor“ rasen Tucker, Carrie Brownstein und die damalige Schlagzeugerin Lora McFarlane in Songs wie „Hubcap” und „I’m Not Waiting” und bewegen sich mit Warp-Geschwindigkeit von schön zu erschreckend, von ernsthafter Beobachtung zu fast unzusammenhängender Wut. Sie waren nicht die ersten Bandmitglieder, die weibliche Wut und Begierde auf den Beat einer Kick-Drum konzentrierten, aber sie konnten Musik machen, die genauso fesselnd war wie ihre Ideen. Und keine andere Rockerin hat Tuckers Stimme – einen blutigen Schrei, der in der Mitte weich wird, eine Stimme, die sich anfühlt, als würde Fleisch gegen einen drücken.

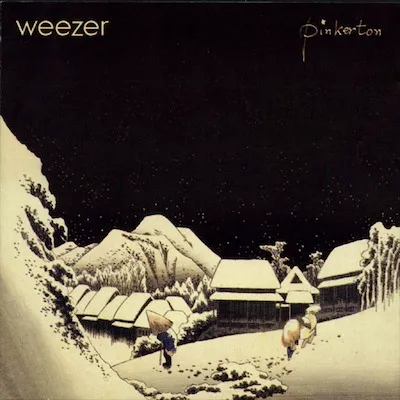

Weezer, „Pinkerton”

Rivers Cuomo hat all seine Selbstverachtung und Einsamkeit in zehn autobiografische Songs auf dem zweiten Album von Weezer gesteckt, in denen er sein ungeschicktes Liebesleben mit quälender Genauigkeit beschreibt, beginnend mit „Tired of Sex”, wo das Leben einer Rock-‚n‘-Roll-Groupie noch nie so unattraktiv geklungen hat. Einige der Mädchen, die in „Pinkerton“ erwähnt werden, sind echte Mädchen, in die Cuomo verliebt war, mit denen er aber nie zusammen war: eine Lesbe, ein Mädchen aus seiner Klasse, das seine Einladung zu einem Green-Day-Konzert abgelehnt hatte, und eine 18-Jährige aus Japan, die ihm einen lustigen Brief geschrieben hatte und von der er besessen war, weil er sich fragte, ob sie an ihn dachte, wenn sie masturbierte. Bei all diesen Geständnissen ist es kein Wunder, dass Cuomo heute etwas verlegen über „Pinkerton“ ist – und dass das Album zu einem Meilenstein der Emo-Bewegung des nächsten Jahrzehnts wurde.

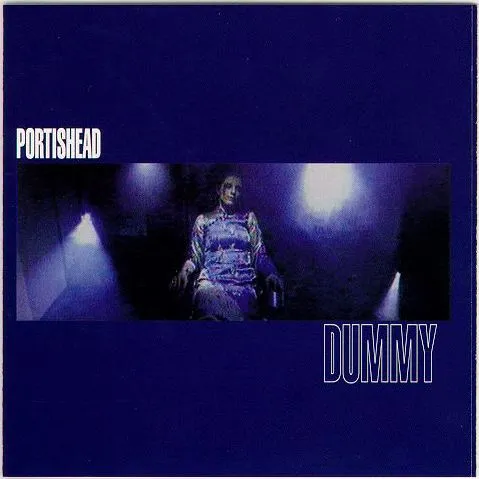

Portishead, „Dummy”

Portishead machen nicht gerade Tanzmusik – der düstere Beat von „Dummy” ist Musik, zu der man um 4 Uhr morgens in seinen Rob Roy starrt und sich zu fragen, warum sie Ihre Brieftasche brauchte, um auf die Toilette zu gehen. Geoff Barrow mischt einen eleganten Trip-Hop-Pastiche aus Astro-Lounge-Beats, plüschigen Soul-Keyboards und Spy-Movie-Gitarren, während Beth Gibbons die bluesigen Cocktail-Balladen einer abgestumpften Bond-Girl singt. Die verführerisch glatte Trägheit von „Sour Times” und „Glory Box” hat unzählige Nachahmer inspiriert, aber Portishead hat es mit „Dummy” auf Anhieb perfekt getroffen – eine bizarre Dreiecksbeziehung zwischen einem Mann, einer Frau und einem Sampler.

Jay-Z, „Vol. 2 … Hard Knock Life”

Jay-Z nahm die Gehaltskürzung vom großen Hustler zum MC gelassen hin und spuckte sein raffiniertes kriminelles Genie in einer Reihe dichter Texte über den Drogenhandel, die Flucht vor den Bundesbehörden und den Weg zur Bank, auf dem er in Diamanten badete.

Es spielt keine Rolle, ob er „Annie” oder Talking Heads sampelt – Jigga macht jeden Track zu seinem eigenen mit massiven Prahlereien, modernsten Flows und lebhaften Unterweltporträts, die er mit wenigen Worten zeichnet – „On the run-by/Gun-high/One eye closed/Left holes/Through some guy clothes…”. Mit einem einzigen Album veröffentlichte er mehr Klassiker als die meisten MCs in ihrer gesamten Karriere. Die Frage nach dem besten MC der Post-B.I.G.-Ära war damit geklärt.

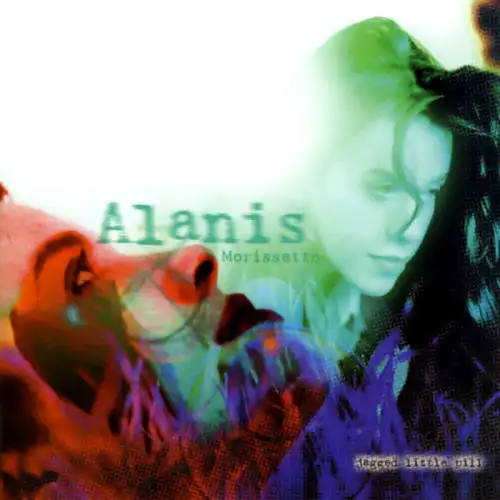

Alanis Morissette, „Jagged Little Pill“

Der Beweis, dass die Götter des Rock unfaire Bastarde sind: Eine ehemalige TV-Kinderdarstellerin aus dem nicht ganz so schmutzigen Norden tut sich mit dem Produzenten von Wilson Phillips zusammen und nimmt ein opportunistisches Angst-Rock-Album auf, das sich nicht nur 13 Millionen Mal verkauft, sondern auch nicht schlecht ist. Tatsächlich ist es nahezu makellos, vom wütenden „You Oughta Know“ bis zum schwesterlichen „You Learn“. Und ja, Sherlock, „Ironic“ ist nicht ironisch – es ist nur Alanis, die ihre Meinung über die Gefahren des Daseins als Mädchen in einer verdammt launischen Welt sagt und dabei wie eine Akustikgitarre singt. Jagged Little Pill ist wie eine Neunzigerjahre-Version von Carole Kings Tapestry: Eine Frau, die mit ihrer schlichten Softrock-Stimme die emotionalen Trümmer ihrer Jugend durchforstet, mit genug Herz und Songwriting-Talent, um unzählige Zuhörer die Erde beben zu lassen.

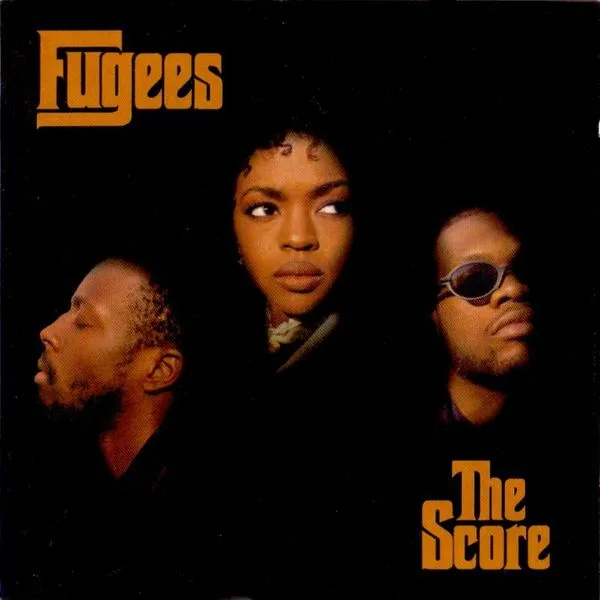

Fugees, „The Score“

Die Fugees, eine Hip-Hop-Mod-Gang aus den Straßen von Dirty Jersey, kombinierten auf ihrem zweiten Album Streetwise-Flash mit gerechtem Boho-Cool und wurden damit zur größten Rap-Franchise diesseits des Wu-Tang Clan. Lauryn Hills raue Soulstimme – halb Nina Simone, halb Al Capone – verleiht dem karibischen Stil von Wyclef Jean und Pras Michel eine besondere Note. Mit ihren Coverversionen von „Killing Me Softly“ und „No Woman, No Cry“ beweisen die Fugees, dass sie eine hervorragende Hochzeitsband sind, aber in Juwelen wie „Family Business“, in dem sie sich über eine Godfather-artige Akustikgitarre hinweg singen, schlagen sie noch höhere Töne an.Killing Me Softly„ und “No Woman, No Cry„, aber noch mehr beeindrucken sie mit Perlen wie “Family Business“, in dem sie sich über eine Loop aus Akustikgitarren im Stil von Der Pate die Vocals teilen. The Score überschreitet Geschlechter- und Landesgrenzen und erfindet Hip-Hop neu als Musik für ein internationales Flüchtlingslager von Brüdern und Schwestern mit dem Blues der Innenstädte. Lauryn und Wyclef gingen mit ihren Soloalben unterschiedliche Wege, aber The Score legte den Grundstein für die Vision der Fugees von der Welt als Ghetto.

TLC, „CrazySexyCool”

Left Eye, Chilli und T-Boz wirkten wie eine Eintagsfliege, als sie 1992 mit „Ain’t 2 Proud 2 Beg” aus der aufstrebenden Szene Atlantas hervortraten. Aber „CrazySexyCool” war ein echter Knaller, randvoll mit großartigen Songs, frechen Vocals und sinnlichen Beats, die das Publikum zum Toben brachten. „Creep” zelebriert die heimlichen Freuden der verbotenen Lust, „Waterfalls” taucht tief in den Memphis-Soul ein und „„If I Was Your Girlfriend“ übertrifft Prince selbst in seiner besten Zeit. Der Höhepunkt: „Red Light Special“, eine unglaublich heiße Ballade, die jeden, der sie hört, entkleidet und liebkost. „CrazySexyCool“ etablierte TLC als Pop-Profis, die alles konnten, indem sie den Body Slam des Hip-Hop und die beschwingte Leichtigkeit eines Springseilreims kombinierten, ohne sich dabei einen Nagel zu brechen.

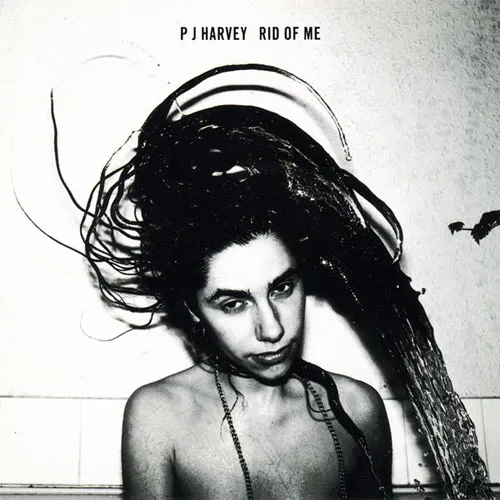

PJ Harvey, „Rid of Me”

Wie Butt-Head so treffend formulierte: „Diese Frau ist seltsam.” Polly Jean Harvey verließ die englische Provinz, um das Air-Guitar-Album des Jahrzehnts aufzunehmen, auf dem sie ihre Dämonen in wilden, witzigen Songs austreibt, die manchmal sogar Melodien haben. Auf „Rid of Me” beschwört sie mit Hilfe des Produzenten Steve Albini den Donner des klassischen Rock der Siebzigerjahre herauf.

Harvey jammert in „Dry“ über das nicht gerade feuchte Gefühl, erklärt sich in „50-Ft. Queenie“ zur „Königin der Welt“ und lässt in „Man-Size“ die Hölle auf Erden los, wobei sie ihre Lederstiefel anzieht, um den ganzen Planeten in die Knie zu zwingen.

Guns n’ Roses, „Use Your Illusion I und II“

Es waren fünf Jahre seit „Appetite for Destruction“ vergangen, als „Use Your Illusion I“ und „II“ – zwei separate Alben, die gleichzeitig veröffentlicht wurden – auf den Markt kamen und sofort einschlugen. Slash und Izzy Stradlin lieferten sich einen brutalen Zweigitarren-Kampf, nahmen all den „Müll“

in den Kopf geworfen“ und mit Maschinengewehrfeuer zurück. Eine mitreißende Version von Dylans „Knockin‘ on Heaven’s Door“ ist ihr Plädoyer für ein friedliches Miteinander. Guns n‘ Roses konnten das nicht – nicht einmal untereinander. Aber diese Alben stehen für sich selbst, als Erinnerungen an eine Zeit in der Hölle.

Neil Young, „Harvest Moon”

Der Titel erinnert an „Harvest”, Youngs Country-Album von zwei Jahrzehnten zuvor, und die Musik erinnert an dessen sanften Charakter. Harvest war ein sanfter Bestseller, ein ungewöhnlicher Zwischenhalt in einem Jahrzehnt tief persönlicher und manchmal höchst exzentrischer Veröffentlichungen, und auch Harvest Moon klingt, als wäre es für entspannte Nachmittage in der Hängematte gemacht. Aber unter der ruhigen Oberfläche verbergen sich die zerklüfteten Narben des mittleren Alters, in dem es viel schwieriger ist, an der Liebe festzuhalten und sie zu schätzen (siehe Titelsong), als sie zu finden.

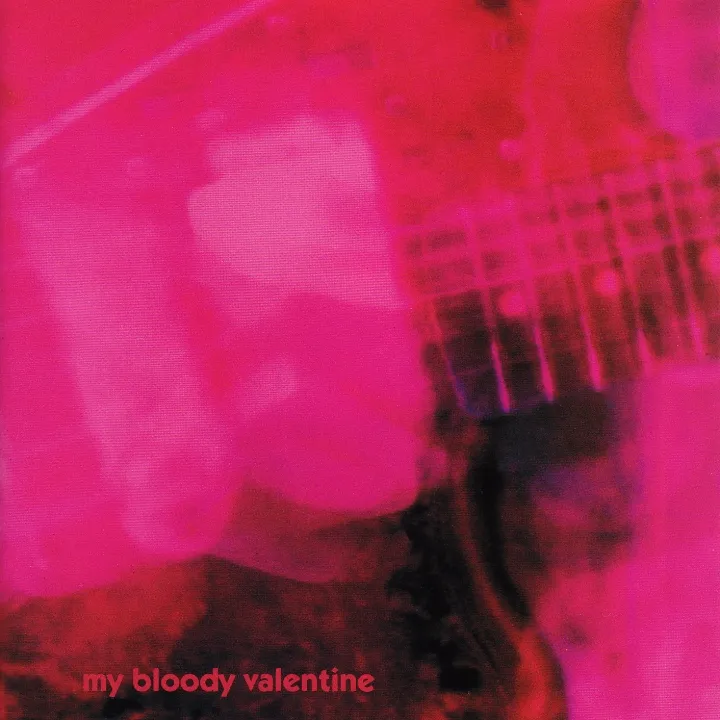

My Bloody Valentine, „Loveless”

Technisch gesehen ist dieses Album nicht instrumental – Bilinda Butchers verträumter Gesang schwebt durch das gesamte Album und definiert sanft die Mädchenhaftigkeit des Post-Punk. Der Gitarrist und Genie Kevin Shields singt auch manchmal. Aber die instrumentale Qualität des Gesangs – die Tatsache, dass er als Klang und nicht als Sprache wichtig ist – trägt dazu bei, das neue Paradigma von „Loveless“ zu definieren. Experimentelle Bands brauchten keine pompösen Dichter mehr, die auf dem Broadway über Lämmer schwadronierten. Klangtexturen, von elektrischen Sturm-Dissonanzen bis hin zu federleichten Harmonien, konnten Bedeutung transportieren und unter die Haut gehen. Mit dieser Erkenntnis und als Wegbereiter für Post-Rock, Electronica, Garbage und Beck verschwand My Bloody Valentine in dem von ihnen selbst erzeugten Äther. Auch wenn sie nie zurückkehren sollten, Loveless war genug.

Soundgarden, „Superunknown”

Soundgardens Aufstieg in die Rock-‚n‘-Roll-Unsterblichkeit erfolgte erst spät, nach Stationen bei Sub Pop und SST Records und nachdem die Band 1991 mit „Badmotorfinger” erstmals Platin erreicht hatte. Aber diese brutale Schönheit sicherte Soundgarden die Krone als „Led Zeppelin der Neunziger”.

Als Heavy-Metal-Band mit Punkrock-Aura und ohne Zeit für Schnörkel hämmern Gitarrist Kim Thayil, Bassist Ben Shepherd und Schlagzeuger Matt Cameron Chris Cornells gesangliche Qualen in „Fell on Black Days”, „Black Hole Sun” und „Like Suicide” zu brillant verzerrten Power-Thump-Skulpturen.

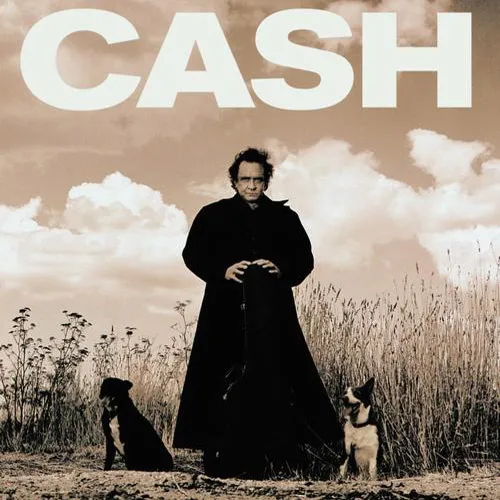

Johnny Cash, „American Recordings”

Es kommt selten vor, dass ein Künstler nach vierzig Jahren Karriere ein unbestreitbares Meisterwerk veröffentlicht. Johnny Cash hat es jedoch geschafft. „American Recordings“ war die Idee von Cash und dem Produzenten Rick Rubin, der das Genie hatte, zu erkennen, dass Cashs unvergleichliche Stimme, begleitet von einer Akustikgitarre und einer Reihe großartiger Songs, ein unschlagbares Konzept war. Cashs eigene Songs („Drive On“) passen perfekt zu den passenden Auswahlen von Tom Waits, Leonard Cohen und (kein Scherz) Glenn Danzig. American Recordings ist eindringlich, mitreißend und manchmal sogar humorvoll. Vor allem aber hat es einen Meister wieder zu seiner verdienten Spitzenposition zurückgebracht.

A Tribe Called Quest, „The Low End Theory”

Die sympathischen Herren haben es bis an die Spitze geschafft. Die in Queens geborene und aufgewachsene Band A Tribe Called Quest präsentierte einen egofreien Hip-Hop, zu dessen sanften, jazzigen Klängen, voller Bläsern und Kontrabass man tanzen und sich dank ihrer entspannten Attitüde zurücklehnen konnte.

Produzent Ali Shaheed Muhammad verfeinerte den Mix, und MC Phife spielte eine hervorragende zweite Geige mit Reimen über SkyPagers, die Plattenindustrie und Mädchen („Tanya, Tameeka/Sharon, Karen/Tina, Stacy/Julie, Tracy”), aber eigentlich war es Q-Tips Show. Mit seiner unverwechselbaren nasalen Stimme, die leicht und köstlich klingt, seinem flüssigen Flow, der so warm und beruhigend wie eine Heizdecke ist, und seinem natürlichen Charisma, das aus den Lautsprechern strahlt, lässt Q-Tip „The Low End Theory“ wie ein ungezwungenes Gespräch mit einem alten Freund wirken.

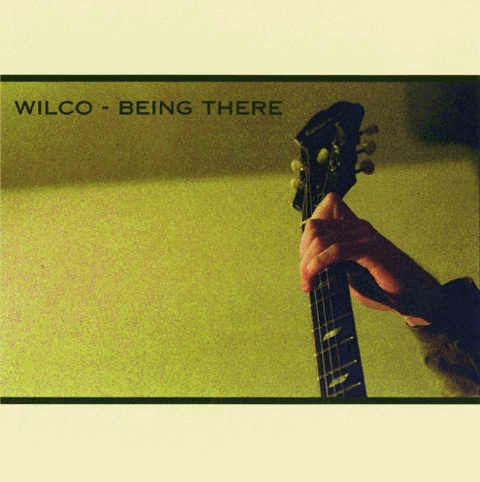

Wilco, „Being There”

Die neunzehn Tracks auf „Being There” sind auf zwei CDs verteilt – eine klangästhetische Entscheidung. Jede CD funktioniert als eigenständiges Ganzes, das in einer einzigen vierzigminütigen Sitzung konsumiert werden kann. Zusammen streben beide Hälften nach der nervösen Ausuferung von Doppelalben wie „London Calling” und „Exile on Main Street”, Platten, die aus einer verwirrenden Vielfalt von Stilen ein einheitliches persönliches Statement formten. „Being There“ ist das Ergebnis ambitionierter Vielseitigkeit, insbesondere in den Streichersätzen, die Multiinstrumentalist Max Johnston zaubert, und den geschmeidigen Rhythmen von Bassist John Stirratt und Schlagzeuger Ken Coomer. Wilco erkunden den Clavinet-getriebenen Funk der Band in „Kingpin“ und drehen den Hall im Stil der „Sun Sessions“ in „Someday Soon“ auf. Die Band hüpft außerdem wie die Beatles in einem Tanzsaal in „Why Would You Wanna Live“ und evoziert in „Hotel Arizona“ eine geheimnisvolle Wüstenatmosphäre.

Platz 34 bis 11

Oasis, „(What’s the Story) Morning Glory?”

Mit ihrem zweiten Album nahmen die streitlustigen Gallagher-Brüder die Vergleiche mit den Stones und den Beatles an und etablierten sich mit Songs wie „Roll With It” und dem glorreichen „Wonderwall” als eigenständige Rock-’n’-Roll-Kraft.

Eminem, „The Slim Shady LP”

Hier präsentierte sich Eminem als verrückter weißer Nerd, als „Klassenclown der neunten Klasse, gekleidet wie Les Nessman”. Hip-Hop hatte noch nie zuvor etwas wie Ems verrückte Reime auf diesem von Dr. Dre produzierten Album gehört, das Em Respekt, Reichtum, Ruhm und eine Klage seiner Mutter einbrachte.

Nine Inch Nails, „The Downward Spiral“

Trent Reznor hat den Schock-Instinkt eines alten Hollywood-B-Movie-Produzenten. Er nutzte die Tatsache, dass ein Teil dieses Albums in der Villa in L.A. aufgenommen wurde, in der Sharon Tate von Charles Mansons Bande ermordet wurde, für seine Publicity. Außerdem inspirierte er ganze Arenen voller Teenager dazu, den unvergesslichen Refrain von „Closer“ mitzusingen: „Ich möchte dich wie ein Tier ficken.” Doch dies ist fein gearbeiteter Gore, ein Sprung in Reznors tiefen Brunnen der Unzufriedenheit, in dem er sich in angespannten, gedämpften Momenten („I Do Not Want This“) wie in dem voll aufgedrehten, maschinell erzeugten Terror des Titelsongs. In einem Genre – dem Industrial Rock –, das von Klischees geprägt ist, demonstriert Reznor die vielen Grautöne, aus denen sich trostlose Verzweiflung zusammensetzt.

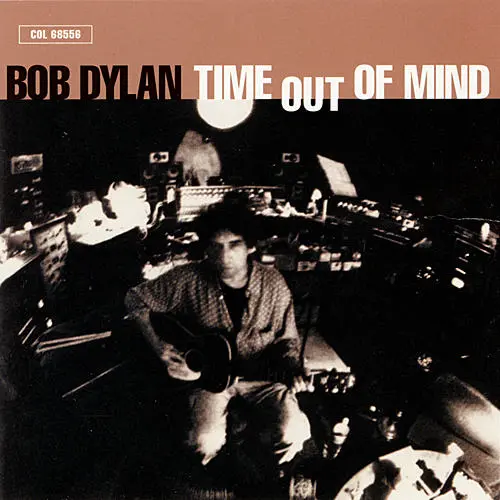

Bob Dylan, „Time Out of Mind“

Nachdem Bob Dylan mehr als drei Jahrzehnte lang eine Rolle nach der anderen abgelegt hatte, fand er endlich eine, die er annehmen konnte: den kaputten, vom Tod verfolgten Bluesmusiker. „Ich habe die Liebe satt“, stöhnt er im ersten Song von „Time“, und das klingt auch so. Damit ist der Ton für die folgenden zehn Songs gesetzt, eine nächtliche Reise, die nur aus Straßen und keinem Ziel besteht, nur aus Vororten und keiner Stadt. Der traurig blickende Mann aus „Highlands“, einem wirbelnden 16-minütigen Epos, ist jedoch auch am Ende des Albums noch immer bewegend, verzweifelt bemüht, dem Sensenmann zu entkommen, fast wahnsinnig vor Erschöpfung, fast am Ende seiner Zeit.

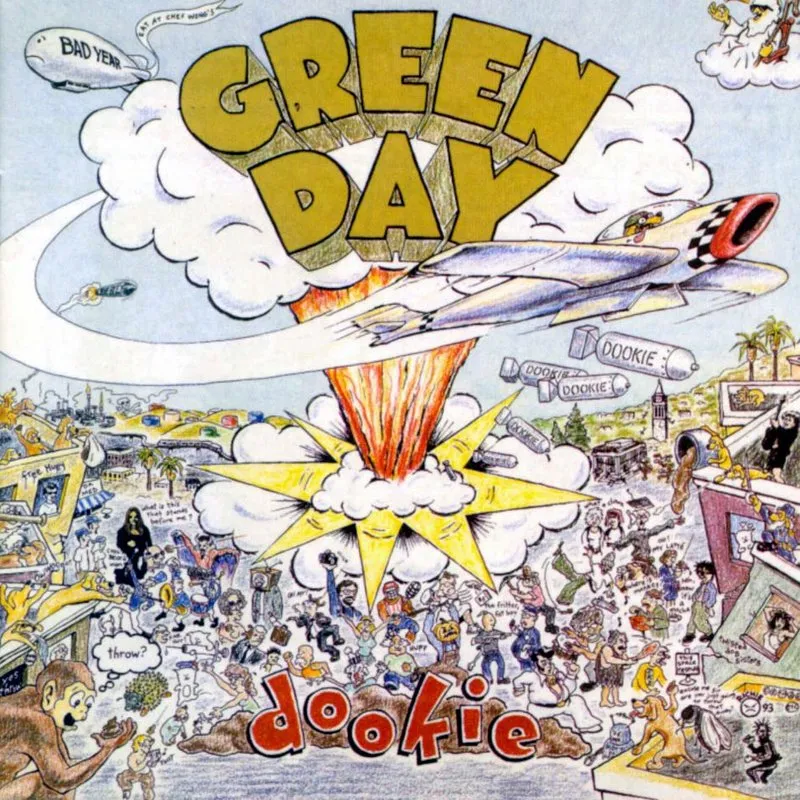

Green Day, „Dookie”

Millionen von uns nahmen sich die Zeit, Billie Joe Armstrong zuzuhören, wie er jammerte, während er und seine Band von Punk-Snobs aus der Bay Area mit schnellen Gitarren, lebhaften Drums und den unechtesten englischen Akzenten, die je aufgenommen wurden, die Herzen Amerikas eroberten.

Ihre Hits passen zusammen wie eine Packung Pringles: „Basket Case” beginnt mit einem unheimlichen Gefühl und einer Melodie, die einem Streiche spielt, während „Longview” und „When I Come Around” den üblichen Teenager-Spirit mit groovigen Hooks zum Ausdruck bringen, die den Bay City Rollers gefallen hätten. Green Day brachten das boomende Cali-Punk-Revival nach Mittelamerika: Niedlicher als die Muppets, witziger als Weird Al, zeigten Green Day keine Anzeichen, erwachsen zu werden – was ihre spätere Verwandlung in politisch engagierte Arena-Rocker umso bemerkenswerter machte.

Wu-Tang Clan, „Enter the Wu-Tang (36 Chambers)

Der aus neun MCs bestehende Wu-Tang Clan – darunter der Unruhestifter Ol‘ Dirty Bastard, der messerscharfe GZA und der charismatische Method Man – brach aus den Slums von Staten Island hervor, indem er den Sound des Chaos auf Band festhielt: Tracks von RZA, die so rau waren, dass sie an Hip-Hop aus der Zeit vor dem Sampler erinnern, der in Kellern zusammengestellt wurde. Reime über Drogenhandel, das Leben in Sozialwohnungen, Fehden und Kampfsport. Wütende Flows, die wie kontrollierte Schreie aus den Lautsprechern dröhnen. Die Wu schaffen eine Atmosphäre der Wildheit, die jedem Gewalt verspricht, der sie herausfordert – und auch einigen, die das nicht tun. Eine ganze Generation von Fans lernte jeden einzelnen Text auswendig.

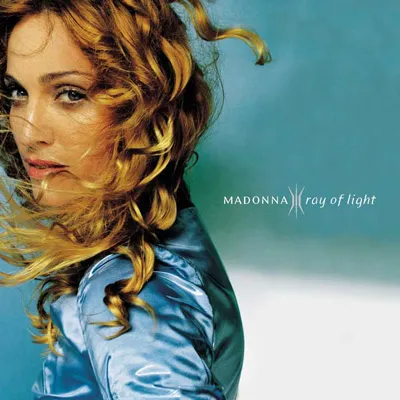

Madonna, „Ray of Light” Auf „Ray of Light”

Madonna findet endlich wieder zu ihrem Groove zurück und rockt mit den Dance-Beats, die sie ursprünglich berühmt gemacht haben, auf ihrem ersten unverhohlenen Disco-Album seit „You Can Dance”. Madonnas rhythmische Wiederauferstehung klingt wie eine Art spirituelle Verwandlung, und da sie mit ihrer Entdeckung des Yoga und der Mutterschaft einherging, war es wahrscheinlich auch so. Produzent William Orbit setzt Techno-Gadgets ein, aber es ist Madonnas Leidenschaft, die in kraftvollen Tracks wie „Drowned World/Substitute for Love” und „Little Star” am lautesten zum Ausdruck kommt. Und im Titelsong wirft sich Madonna auf der globalen Tanzfläche in einen Wutanfall, als wäre sie nie weg gewesen.

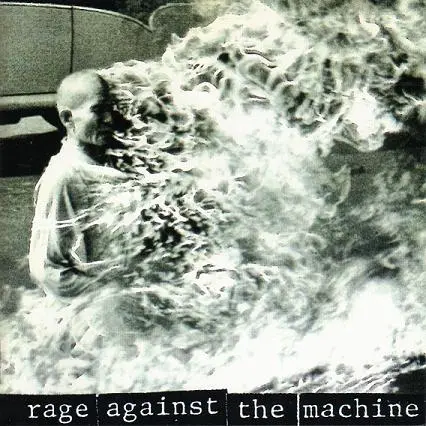

Rage Against the Machine, „Rage Against the Machine”

„Wut ist ein Geschenk”, verkündet Sänger Zack de la Rocha in einem giftigen Flüsterton in „Freedom”,„ und Rage Against the Machine verbreiten diesen Reichtum mit elektrisierender Rache auf dem Rest ihres Debütalbums. Mit Gunning de la Rochas beschwörendem Rap und knochenbrecherischen Slams gehen Rage Against the Machine mit akuten lyrischen Details und atemberaubender Kraft hart gegen Autoritäten vor. Die Mischung aus radikaler Politik und Headbanging-Kicks von Rage Against the Machine war eine überraschende Anomalie inmitten der Selbstversunkenheit des Jahres, in dem der Grunge seinen Durchbruch hatte. Der kommerzielle Erfolg des Albums war jedoch eine entscheidende Bestätigung für die Kraft des Rock als Protestinstrument. Mit Rage Against the Machine war Subversion – in der großen, rebellischen Tradition von The Clash und MC5 – lebendig und aufregend im Mainstream.

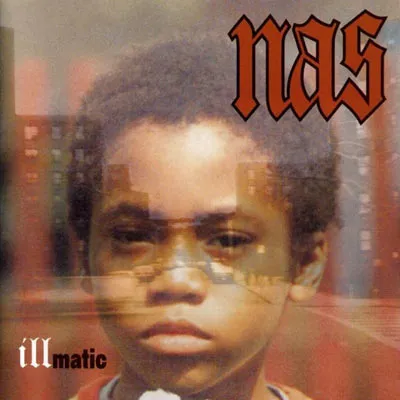

Nas, „Illmatic”

Der aus dem legendären Queensbridge-Viertel stammende Nas kam New York, aus den Sozialwohnungen ins Studio, mit einer rauen Stimme, butterweichen Texten, kindlichen Augen und einer puren Liebe zur Musik, setzte der straßenkluge Intellektuelle Nas neue Maßstäbe im MCing der Neunziger. Nas hatte ein Auge für die Straße, das Gefängnis und die Träume jedes Ghettobewohners, egal ob er den Klassiker „Wild Style“ sampelte, seinen Vater, einen Jazz-Trompeter, als Gastmusiker einsetzte oder Reime wie diese zum Besten gab: „Damals, 1983, war ich ein MC, der sich austobte, aber ich hatte zu viel Angst, mir im Park ein Mikrofon zu schnappen und meine kleinen Raps zum Besten zu geben, weil ich dachte, die Niggas würden mich nicht verstehen. Und jetzt bin ich in jeder Jam-Session der Mann.“ Das ist wahr.

Sublime, „Sublime“

„Sublime“, einer der ungewöhnlichsten Hits des Jahrzehnts, erschien kurz nach dem Tod des Sängers und Gitarristen Bradley Nowell, lieferte aber einen Hit nach dem anderen, mit einem lockeren, freundlichen California-Pop-Sound, der von Ska, Dub, Punk und Folk beeinflusst ist. Diese Riddim-Könige aus Long Beach werden zwar schlampig, halten aber das Tempo aufrecht, besonders in dem atemberaubenden akustischen Skank von „What I Got“, der irgendwie The English Beat mit Grateful Dead verbindet. Der Erfolg von „Sublime“ war ein Kompliment an Nowells Andenken und ein noch größeres Kompliment an seine Rhythmusgruppe.

Pavement, „Slanted and Enchanted”

Pavement kanalisierten den Geist von Buddy Holly durch einen der kaputten Verstärker von Lou Reed und brachten damit jede Menge Stil in eine Indie-Rock-Szene, die nach ein wenig Romantik hungerte. Stephen Malkmus hatte die Songs, um dieses selbstgemachte Kunstwerk-Punk-Gitarren-Fuzz in eine vollwertige kalifornische Fantasie von Mädchen und Jungen verwandeln, die auf dem Bergrücken, wo der Sommer endet, große Träume träumen. „Slanted and Enchanted” ist der Sound süßer Vorstadtjungs, die Velvet Underground liebten, ohne sich jemals zu fragen, was „The Black Angel’s Death Song” bedeutet, und als Malkmus einmal ohne eine Spur von Ironie die Worte „sha la la” murmelte, waren verstimmte Gitarren nie mehr dasselbe.

The Smashing Pumpkins, „Siamese Dream“

Der Chef der Smashing Pumpkins, Billy Corgan, trieb die Idee der Qualitätskontrolle bis zur obsessiven Conclusion, indem er die meisten Gitarren- und Bassparts dieses Albums selbst spielte – eine harte Nuss für Gitarrist James Iha und Bassistin D’Arcy. Aber „Siamese Dream“ – koproduziert von Butch Vig,

der gerade mit Nirvanas „Nevermind“ erfolgreich war – ist Corgans idealisierte, sehr hands-on Version der hochfliegenden, angstgeladenen Psychedelia der gesamten Band. (Die glorreichen Bühnenausführungen von „Silverfuck” durch die Pumpkins waren Beweis genug, dass Corgan das nicht alles alleine schaffen konnte.) Dass das Album bis heute eines der nachhaltigsten Dokumente des Alternative Rock ist, verdankt es Corgans ausgeprägtem kommerziellen Gespür – der Art, wie er die bekennende Selbstverliebtheit von „Today” und „Disarm” in schweres Pop-Garn der Siebziger hüllte – und der schieren Kraft des Spiels. Egal, wer was gemacht hat.

Jeff Buckley, „Grace“

Mit einer beeindruckenden Abstammung (er war der Sohn der Folk-Pop-Ikone der Sechziger, Tim Buckley) und einer Stimme von großer Bandbreite und tiefem Charakter gesegnet, war Jeff Buckley mit einer perfektionistischen Ader verflucht.

Buckley hatte einen Versuch für ein zweites Album verworfen und war gerade dabei, neu anzufangen, als er im Mai 1997 bei einem tragischen Unfall in Memphis ums Leben kam. Grace war das einzige Studioalbum, das er in seinem kurzen Leben zu seiner Zufriedenheit fertigstellen konnte. Aber es ist ein reichhaltiges Vermächtnis: die mitreißende Mischung aus gewundenen Gitarren und Buckleys melismatischem Gesang in „Mojo Pin” und „Grace”; die Garagenband-Attitüde und das samtige Pathos von „Last Goodbye“ und „So Real“; die Art und Weise, wie Buckley Leonard Cohens „Hallelujah“ in ein zartes, persönliches Gebet verwandelt. Ein wunderbares Album mit einem treffenden Titel. Ein enorm begabter Künstler, der viel zu früh von uns gegangen ist.

Radiohead, „The Bends”

Dem Drehbuch zufolge sollten Radiohead nach ihrem Zufallshit „Creep” von 1993 verschwinden und nur schöne Erinnerungen an Thom Yorkes Martin-Short-Yodel nach einer Elektroschocktherapie und den wukku-wukku-Gitarrenriff hinterlassen. Doch The Bends schockierte alle mit seiner psychedelischen Pracht und erhob Radiohead zu einer Art britischer Art-Rock-Götter der 70er Jahre. Die depressive Ballade „Fake Plastic Trees“ tauchte in „Clueless“ auf, wo Alicia Silverstone die Band unvergesslich als „Complaint Rock“ bezeichnet; in dystopischen Epen wie „High and Dry“ umrundet Yorkes chorähnlicher Gesang Jonny Greenwoods maschinenhafte Gitarrenheldentaten. U2 hätte Crack an Nonnen verkauft, um dieses Album aufzunehmen.

Liz Phair, „Exile in Guyville”

Mit den unvergesslichen Worten von Mick Jagger: Die Veränderung ist gekommen. Liz Phair eroberte mit „Exile in Guyville” die Indie-Rock-Szene und beeindruckte mit ihren witzigen Sprüchen, Obszönitäten, Anmachsprüchen und Geständnissen. Sie konnte einen zum Lachen bringen und einem im selben Song das Herz brechen, klang dabei intim, ohne jemals ihre Geheimnisse preiszugeben. Phairs trockene, an Peppermint Patty erinnernde Stimme passte perfekt zu den wässrigen Gitarrenklängen und dem Percussion-Sound, und die Melodien gingen einem den ganzen Sommer lang nicht mehr aus dem Kopf. „Fuck and Run” ist Phairs größter Hit, aber „Exile” ist ein perfekter Song nach dem anderen: der akustische Schauer von „Glory”, der glitzernde Glanz von „Never Said”, das wackelige Jet-Girl-Rauschen von „Stratford-on-Guy”.

Red Hot Chili Peppers, „Blood Sugar Sex Magik”

Sieben Jahre, vier Alben und einige turbulente Personalwechsel waren nötig, bis die Chili Peppers die pikante Schizophrenie perfektionierten, die auf „Blood Sugar Sex Magik”, dem vierfach mit Platin ausgezeichneten Album der Band aus Los Angeles aus dem Jahr 1991, eingefangen ist. Produziert von Rick Rubin mit dem weißen Headbanger, dem Hip-Hop-Snap von James Brown im Stil von „Led Zeppelin II“, pendelt „Blood Sugar“ zwischen der präzisen Prahlerei von „Give It Away“ und „Suck My Kiss“ und dem leuchtenden Schmerz von Sänger Anthony Kiedis‘ Top-Ten-Junkie-Blues „Under the Bridge“.„ Der Wechsel zwischen den Extremen trifft nicht nur die schwindelerregenden Höhen und langwierigen Tiefen des Lebens in einer Stadt, die auf Illusionen aufgebaut ist, sondern auch den Kampf der Chili Peppers gegen ihre eigenen schlimmsten Exzesse. Ein Album voller ehrlicher Dramatik – und man kann dazu moshen.

R.E.M., „Automatic for the People”

Benannt nach einem Slogan, der in einem Soul-Food-Restaurant in Athens, Georgia, verwendet wurde, ist „Automatic for the People“ ein Festmahl des Southern Gothic Pop, das die hauchzarten Feinheiten von „Pet Sounds“ der Beach Boys und die mitreißenden Refrains von „Abbey Road“ der Beatles vereint. Die Verrücktheit ist warm und verspielt – „Star Me Kitten“, eine köstliche Hommage an „I’m Not in Love“ von 10cc; „Man on the Moon“, Michael Stipes beschwingte Hommage an den verstorbenen Komiker Andy Kaufman – und Torch Songs wie das Stax-mit-Streichern-Juwel „Everybody Hurts“ strahlen hart erkämpften Optimismus aus. Auf dem Höhepunkt des Alternative Rock versuchten die ehemaligen Underground-Musiker von R.E.M. zu zeigen, dass Melodien auch heavy sein können – und schufen dabei eines der besten amerikanischen Popalben des Jahrzehnts.

Jay-Z, „Reasonable Doubt”

„Das Studio war für mich wie die Couch eines Psychiaters”, erklärte Jay-Z gegenüber Rolling Stone, und sein Debütalbum ist voller Träume und Klagen eines Hustlers. Es etablierte Jay als den führenden Freestyle-Rapper seiner Generation und enthält einen vulgären 17-jährigen Foxy Brown in „Ain’t No Nigga”.

Metallica, „Metallica”

Die Speed-Metalheads schrien „Ausverkauf!” in dem Moment, als dieses Album erschien: Metallica hatte sich tatsächlich die Mühe gemacht, Songs zu schreiben, anstatt nur zehn Minuten lang heiße Riffs zu einer Suite gegen die Todesstrafe zusammenzuflicken. Aber indem sie das Tempo von schwindelerregend auf ursprünglich verlangsamten und indem sie bei den Riffs Substanz statt bloßer Geschwindigkeit wählten, schufen Metallica ein Album von dauerhafter, reifer Gewalt – ganz zu schweigen davon, dass es das größte Metal-Album des Jahrzehnts war. Und lassen Sie sich nicht von der Orchestrierung und James Hetfields nachdenklichem Growl in „Nothing Else Matters“ täuschen: Metallica sind keine Power-Balladen-Sänger geworden, sie haben einfach eine Ballade mit Power geschaffen.

Lucinda Williams, „Car Wheels on a Gravel Road”

Es ist nicht so, dass die Darbietungen auf „Car Wheels on a Gravel Road” nicht erstklassig wären – das sind sie. Es ist nur so, dass es schwer ist, etwas falsch zu machen, wenn man mit so beeindruckenden Songs beginnt. Lucinda Williams hatte bereits zuvor hervorragende Arbeit geleistet, aber hier kam alles zusammen.

Von der offenherzigen Sehnsucht in „Right in Time” bis zum surrealistischen Country-Funk von „Joy” durchläuft sie eine ganze Bandbreite an Stilen und Themen, die sie alle mit Autorität und Leichtigkeit meistert. Man kommt nicht mit Mitte vierzig an, ohne Geschichten zu erzählen – und die von Williams sind in jedem Detail fesselnd.

Snoop Doggy Dogg, „Doggystyle”

Mit dem Kopf bei seinem Geld und seinem Geld im Kopf rollte Snoop aus dem Westen herbei, um Amerika die Taschen zu leeren, und sein lässiger Singsang war so witzig, dass er ungeschoren davonkam. Dr. Dres Low-Riding-G-Funk bildet den perfekten Hintergrund für Snoops Reime, die so langsam und träge sind wie ein Hundetag. „Doggystyle“ hat trotz aller Morde und Frauenfeindlichkeit einen ernsthaften Hauch von Gangster-Reue, bietet aber auch fröhlich-absurde Cartoon-Titelsongs wie „Who Am I (What’s My Name)?” und „Doggy Dogg World”. „Gin and Juice“ ist eine zeitlose Teenager-Reise in der Tradition von „Fun, Fun, Fun“, „The Twist“ und „Bust a Move“ – es ist sechs Uhr morgens, die Freaks tanzen immer noch, und die Hausparty geht weiter, bis Mama nach Hause kommt.

Beastie Boys, „Ill Communication“

„Ill Communication“ verleiht dem Mischmasch von „Check Your Head“ etwas mehr Glanz; die Beasties bewegen sich frei zwischen Hardcore-Punk-Thrash und jazzigen Cool-Downs und schaffen so ein Album mit mehr Action als John Woo und verrückten Hits wie Rod Carew. Die Jungs lassen sich auf ihren Instrumenten gehen, besonders in dem eiskalten „Transitions“.

Aber es sind die linearen Party-Starter, die das Album ausmachen: „Sure Shot” schlägt mit einem albernen Flötensample aus dem Park, „Get It Together” macht mit Q-Tip einen Abstecher in den D-Train und „Sabotage” serviert eine Portion rohes Metal, der selbst Sabbath-Fans nicht widerstehen können.

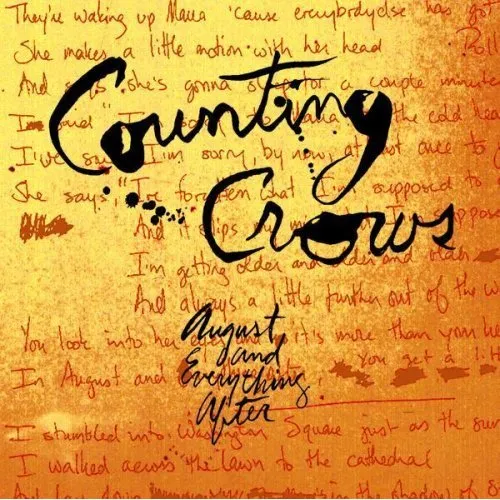

Tom Petty, „Wildflowers”

In einer Zeit, in der die meisten Rockveteranen stagnierten, schufen Tom Petty und Produzent Rick Rubin mit „Wildflowers” das organischste und stimmigste Album von Pettys Karriere. Im Vergleich zu den angenehm glatten Texturen von Pettys Zusammenarbeit mit Jeff Lynne auf „Full Moon Fever” (1989) und „Into the Great Wide Open” (1991) zeichnen sich die Songs auf diesem Album durch eine zeitlose Anmut und folkige Subtilität aus, darunter der eindringliche Titelsong, der gefühlvolle Stoner-Rock von „You Don’t Know How It Feels” und die orchestrale Feinheit von „Wake Up Time”.

Outkast, „Aquemini”

Mit fröhlichem, basslastigem Party-Funk und präzisen Bläsersätzen fängt das dritte Album von Outkast Big Boi und Andre 3000 ein, die wie ein Kirchenchor in Höchstform ausgelassen feiern.

In Tracks wie „Rosa Parks“ und „Skew It on the Bar-B“ zeigen sie sich als stilistischer Mittelweg zwischen der East und West Coast des Hip-Hop und mischen den unaufdringlich intellektuellen Hip-Hop von A Tribe Called Quest oder De La Soul mit dem von George Clinton geprägten Funk, der im Westen beliebt ist. Mit ihren gedehnten Stimmen, ihrer Nachbarschaftsslang und ihren Wortkaskaden räumten sie endgültig alle Zweifel an der Seriosität des MCing an der Südküste aus. Atlantas Ruf als avantgardistischste Region des Hip-Hop – das Long Island der Neunziger – war gefestigt.