Die 50 besten Bassisten aller Zeiten

Die 50 größten Bassisten aller Zeiten: Von Funk bis Prog – Musiker, die das Fundament der Popmusik geprägt und revolutioniert haben.

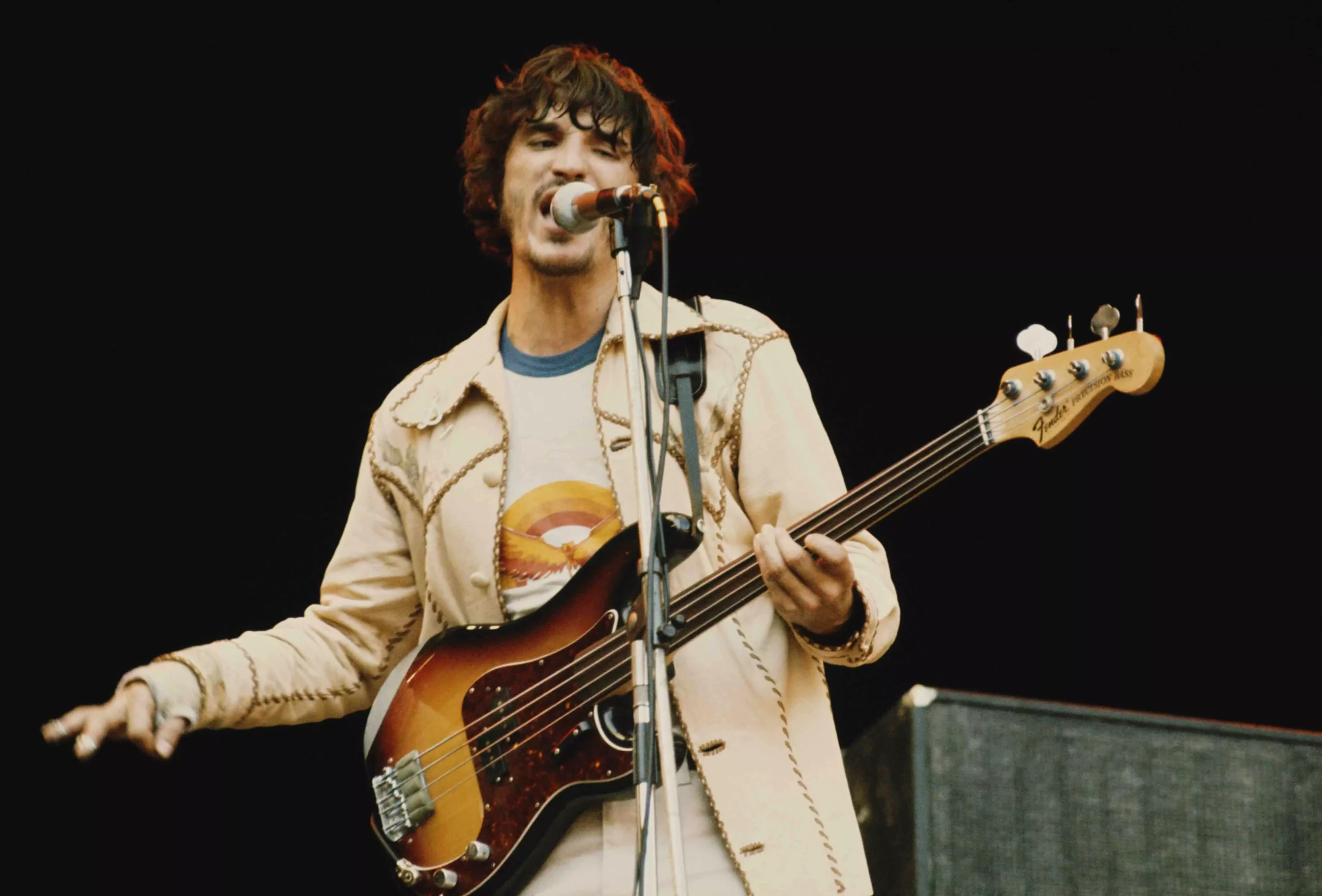

20. Rick Danko

Die Legende der Band dreht sich um ihre bodenständige Ausstrahlung. Aber wenn man sich ihre klassischen Alben noch einmal anhört, ist es unmöglich zu übersehen, wie funkig sie waren. Rick Dankos Bassspiel – sparsam, stilvoll und immer tief im Pocket – war entscheidend für den unnachahmlichen Rhythmus von Stücken wie „Up on Cripple Creek“ und „King Harvest (Has Surely Come)“. Danko wuchs in einer ländlichen Gegend Ontarios auf, hörte mit einem batteriebetriebenen Radio die Grand Ole Opry und sah seinem Vater beim Spielen auf Scheunentänzen zu.

1961 schloss er sich seinen zukünftigen Bandkollegen Robbie Robertson und Levon Helm bei Ronnie Hawkins‘ Hawks an. Und lernte wichtige Tipps für die Rhythmusgruppe vom damaligen Pianisten der Gruppe, Stan Szelest. Innerhalb weniger Jahre begleitete die Band Bob Dylan auf seiner ersten Tournee mit elektrischen Instrumenten. Als The Band ihre Arbeit aufnahm, etablierte sich Danko als zuverlässige Geheimwaffe der Gruppe. Eine Position, die er sowohl während ihrer ersten Phase als auch während ihrer produktiven Reunion-Ära innehatte.

Während seiner gesamten Zeit bei der Band ergänzte er seinen charakteristischen trällernden Gesang mit raffinierten Vier-Saiten-Linien, die immer perfekt zu Helms sumpfigen Grooves passten. „Ich empfinde das Bassspielen genauso wie den Hintergrundgesang“, sagte er Bass Player 1994. „Es sollte einen Tick hinterherhinken. Es ist schön, den Höhepunkt des Beats für den Gesang zu reservieren und die anderen Parts um den Beat herum zu verteilen. Das verleiht der Musik eine Art Riesenrad-Effekt. Und trägt sie mit sich.“

19. Verdine White

Maurice White, ein versierter Singer-Songwriter, Schlagzeuger und Produzent, holte seinen Bruder Verdine 1970 nach L.A., um sich der jungen Band Earth, Wind & Fire anzuschließen. Verdine hatte bei Louis Satterfield studiert, den er als „den James Jamerson von Chicago“ bezeichnete, und Jazzmusiker wie Ron Carter und Richard Davis genauestens studiert.

All das brachte er in die eleganten, atemberaubend komplexen und millionenfach verkauften Alben von Earth, Wind & Fire ein. Die wichtigsten Singles der Gruppe waren in der Regel schnelle Dance-Songs. Aber in den Balladen kommt Whites Spiel besser zur Geltung. Das flinke, ansteigende Rumpeln zu Beginn von „Can’t Hide Love“, die knackigen, aggressiven Läufe in „Love’s Holiday“ und die flinken, prägnanten Riffs, die „After the Love Has Gone“ untermalen.

Auch bei den Up-Tempo-Nummern hinterließ White einen bleibenden Eindruck. Man höre nur, wie er sich durch „Beijo (Interlude)“ schneidet und die Töne zum Zittern und Heulen bringt. In Interviews gibt sich White eher bescheiden und schreibt einen Großteil des Verdienstes für seinen Spielstil anderen zu. „Was ich auf einer Platte tun muss, ist sicherzustellen, dass ich den Sänger ergänze“, erklärte er einmal. „Wenn ich den Sänger nicht höre, spiele ich zwar. Aber es fehlt mir die Inspiration.“

18. Chris Squire

Im Laufe der Jahrzehnte kamen und gingen viele Musiker bei Yes. Aber die einzige Konstante (zumindest bis zu seinem Tod im Jahr 2015) war Bassist Chris Squire. Die Prog-Rock-Giganten konnten ohne Titanen wie Keyboarder Rick Wakeman und Gitarrist Steve Howe überleben. Doch Squires Arbeit war das Fundament ihres Sounds.

Inspiriert von Jack Bruce, John Entwistle und Paul McCartney hatte Squire einen dichten, melodischen Ton, der alles von Prog-Klassikern der Siebziger wie „Close to the Edge“ und „Awaken“ bis hin zu Pop-Hits der Achtziger wie „Owner of a Lonely Heart”. „Chris hat die Kunst, die Bassgitarre zu einem Lead-Instrument zu machen, in eine andere Stratosphäre gehoben”, schrieb Wakeman zum Zeitpunkt des Todes seines ehemaligen Bandkollegen. „Und zusammen mit seiner Showmanship und seiner Sorgfalt bei jeder einzelnen Note, die er spielte, machte ihn das zu etwas Besonderem… Wir haben nun die beiden meiner Meinung nach größten Bassisten verloren, die der Classic Rock je gekannt hat. John Entwistle und nun Chris.”

17. Robbie Shakespeare

Robbie Shakespeare und sein Rhythmus- und Produktionspartner, der Schlagzeuger Sly Dunbar, haben der Reggae-Musik über Jahrzehnte hinweg ihren unverkennbaren Stempel aufgedrückt. „Es war der gesamte Körper des Basses. Der Klang und die Art und Weise, wie er mit dem Schlagzeuger harmonierte“, sagte Dunbar, als er Shakespeares Spiel in den frühen 70er Jahren zum ersten Mal hörte. „An einer bestimmten Stelle eines Songs spielte er drei verschiedene Linien. Wechselte die Linie in der Bridge und den Strophen danach. Und erhielt so vier verschiedene Linien.“

Die beiden nahmen mit allen großen Künstlern der goldenen Ära des Reggae auf. Sie verliehen Klassikern wie „Two Sevens Clash“ von Culture und „Equal Rights“ von Peter Tosh eine fließende Melodie und eine unerbittlich solide Grundlage. Sie zeichneten sich durch den elastischen Negativraum des Dub aus, fanden einen einzigartigen Weg, um in einem digitalen Kontext ein organisches Gefühl zu erzeugen, als in den Achtzigern der Dancehall aufkam, und bereicherten die Grooves auf Rock- und Popalben von Grace Jones, Talking Heads, Bob Dylan, Mick Jagger und anderen.

Keine andere musikalische Einheit in der Post-Marley-Ära war so allgegenwärtig, wenn es darum ging, den Sound Jamaikas zu prägen und ihn in die Welt zu tragen.

16. Charlie Haden

Das Erste, was man in den ersten Sekunden von „Lonely Woman“ hört – Ornette Colemans Out-Jazz-Meisterwerk von 1959, das den jungen Lou Reed und eine ganze Generation aufgeschlossener Zuhörer in seinen Bann zog – ist Charlie Haden, der eine sehnsüchtige, pulsierende Bassmelodie über Billy Higgins‘ Double-Time-Ride-Becken spielt. Sein Intro lässt den Song uralt und fest verwurzelt wirken. Als würde er aus der Erde wachsen. Das war Hadens große Gabe als Bassist. Selbst den zeitgenössischsten Stilen – von Colemans fröhlich-ungezügelten Exkursionen bis zum Outsider-Folk von Beck – ein Gefühl der Ewigkeit zu verleihen.

Haden wuchs in Iowa auf und jodelte Country-Songs in der Radiosendung seiner Familie. Als er Charlie Parker spielen sah, entfachte sich seine Liebe zum Jazz. Nachdem er Ende der 50er Jahre zum College nach L.A. gezogen war, traf er Coleman, den Saxophonisten, der den nächsten radikalen Durchbruch des Genres anführen sollte. Haden war ein integraler Bestandteil von Ornettes Kernkonzept. Er verlieh Live- und Studiobands über Jahrzehnte hinweg Kraft und Schwung (unter anderem bei einem Auftritt 1968, bei dem sie Yoko Ono begleiteten) und trug Colemans Fackel in Nebenprojekten wie Old and New Dreams weiter.

Ansonsten war er fast überall dort zu finden, wo zukunftsorientierter, offenherziger Jazz gemacht wurde. Sei es mit Pat Metheny, Keith Jarrett oder Alice Coltrane, in seinem eigenen politisch motivierten Liberation Music Orchestra oder in einem warmen, einfühlsamen Trio mit Ginger Baker und Bill Frisell. Er passte auch nahtlos zur Zusammenarbeit mit Ringo Starr, K.D. Lang oder seinem Sohn und seinen Drillings-Töchtern. „Charlie Haden spielt für die Existenz des Zuhörers“, schrieb Coleman einmal. „Allein dieser Grund macht ihn zu einem musikalischen Guru.“

15. Donald „Duck“ Dunn

Der aus Memphis stammende Donald Dunn – dessen Vater ihm den Spitznamen „Duck“ gab, als die beiden gemeinsam Disney-Zeichentrickfilme sahen – war kein Gründungsmitglied der einflussreichen Stax-Hausband Booker T. and the M.G.’s. Als er jedoch 1964 den Bassisten Lewie Steinberg ablöste, kam die Gruppe richtig in Fahrt. Dunns Zeit bei der Band fiel mit der Entstehung grundlegender Southern-Soul-Platten von Otis Redding, Wilson Pickett und Sam and Dave zusammen. „Als es aggressiver und synkopischer wurde … passte mein Stil besser“, sagte Dunn später.

Zusammen mit dem Schlagzeuger Al Jackson bildete er eine geschickte, vielseitige Rhythmusgruppe, die urbane Popballaden, Country-Soul-Shuffles und uptempo Gospel-Soul gleichermaßen meisterte. Hören Sie sich seine leise absteigende Basslinie in der Instrumentalversion von Sam and Daves „When Something Is Wrong With My Baby“ der M.G.’s an. Oder den galoppierenden Rhythmus, der Reddings „(Sittin’ on) the Dock of the Bay“ einleitet.

Dunn, den Bootsy Collins einmal als „Eckpfeiler unseres musikalischen Fundaments“ bezeichnete, spielte später mit den Größen der Rock- und Pop-Legenden. Eric Clapton, Stevie Nicks, Bill Withers, Neil Young. Aber es war seine einflussreiche Arbeit mit Booker T., Steve Cropper und Al Jackson, die die Popmusik neu definierte. Wie Peter Frampton einmal sagte, schrieb Dunn „das Buch über das R&B-Bassspiel”.

14. John Paul Jones

Obwohl Led Zeppelin Ende der 60er Jahre scheinbar aus dem Nichts auftauchte, hatten sowohl Gitarrist Jimmy Page als auch Bassist und Keyboarder John Paul Jones bereits jahrelange Erfahrung als Session-Musiker. Inspiriert von Motown-Platten und Jazzbassisten wie Charles Mingus spielte Jones auf Aufnahmen von Donovan, Jeff Beck und Dusty Springfield. Er arrangierte die Streicher für „She’s a Rainbow“ von den Rolling Stones.

Als es dann an der Zeit war, die langsamen Lead-Linien in „Dazed and Confused“ und „What Is and What Should Never Be“ oder die treibenden Rhythmen in „Immigrant Song“ und „The Song Remains the Same“ zu spielen – in Harmonie mit Page –, war das für ihn ein Kinderspiel. Sein musikalisches Gespür sollte ihn auch weit über seine Zeit bei Led Zeppelin hinaus begleiten. „John fordert jeden stillschweigend heraus“, sagte Dave Grohl zu der Zeit, als er mit Jones bei Them Crooked Vultures spielte. „Seine Präsenz bringt dich dazu, dein Bestes zu geben. Weil du ihn nicht enttäuschen willst. Und wenn du mithalten kannst, bist du auf dem richtigen Weg.“

13. Stanley Clarke

Eine ganze Generation von Bassisten – von Dave Holland mit Miles Davis über Miroslav Vitous und Jaco Pastorius mit Weather Report bis hin zu Rick Laird mit dem Mahavishnu Orchestra – trug dazu bei, die Raffinesse des Postbop der 60er Jahre mit der Kraft des Arena-Rock zu verbinden. Aber es war Stanley Clarke, der die Rolle des Fusion-Bassgottes wirklich definierte. Clarke begann mit dem Kontrabass und wollte eine Karriere in der klassischen Musik einschlagen. Die Begegnung mit Chick Corea bei einem Auftritt brachte ihn auf einen anderen Weg.

Die beiden gründeten Return to Forever, eine der führenden Jazzgruppen der 70er Jahre, in der Clarke sowohl den Basspart übernehmen als auch als Star-Solist auftreten konnte. Auf seinen frühen Solo-LPs – darunter spätere Klassiker des Bass-Repertoires wie „School Days“ – bewegte er sich weiter in Richtung Funk und stellte seine erstaunliche Technik unter Beweis. Ohne dabei jemals den Groove aus den Augen zu verlieren. In jüngerer Zeit hat er sich der Filmmusik und Fernsehkomposition zugewandt. Er war auf Becks zurückhaltendem Grammy-Gewinner „Morning Phase“ zu hören und inspirierte New-School-Größen wie Thundercat (der kürzlich sagte: „Ich danke Gott, dass es einen Stanley Clarke gab, der mir als Maßstab dafür diente, was mit dem Bass möglich ist“).

„Bevor ich kam, standen viele Bassisten im Hintergrund“, sagte Clarke einmal. „Es waren sehr ruhige Typen, die anscheinend keine Musik schrieben. Aber viele dieser Bassisten waren ernsthafte Musiker. Ich habe einfach den Schritt gewagt. Und meine eigene Band gegründet.“

12. Willie Dixon

Obwohl Willie Dixon vor allem als einer der einflussreichsten Bluesmusiker der Geschichte in Erinnerung geblieben ist, dessen Songs von Howlin’ Wolf und Muddy Waters gesungen wurden, ist das nur ein Teil seines Vermächtnisses. Er spielte Bass auf frühen Rockaufnahmen von Chuck Berry und Bo Diddley. Songs, die er schrieb, wie „I Can’t Quit You Baby“ und „I Ain’t Superstitious“, wurden von Led Zeppelin bis Megadeth gecovert. Dixons erster Bass war ein „Blechdosenbass“. Schließlich konnte er etwa 200 Dollar sparen, um sich einen Kontrabass zu kaufen.

Um 1939 herum „boxte, arbeitete und spielte er und versuchte, das Bassspielen zu lernen”, wie er selbst berichtete. Wobei er von den Einheimischen Baby Doo Caston und Hog Mason lernte, bis er seinen eigenen wellenförmigen, genreprägenden Stil entwickelte. „Nach zwei oder drei Wochen konnte ich schon fast so gut spielen wie heute“, sagte er 1980. Als Berry ihm zum ersten Mal den Song vorspielte, der später „Maybellene“ werden sollte, fand Dixon, dass er zu sehr nach Country & Western klang. Also „dachte ich, dass eine bluesige Idee oder ein bluesiges Gefühl, das darin fehlte, den Song besser machen würde“. Er verlieh dem Stück einen Hauch von Rock ’n‘ Roll.

„Willie Dixon ist der wichtigste [Einfluss auf mich]“, sagte Bill Wyman von den Rolling Stones einmal. „Ich habe Willie Dixon immer besonders verehrt. Weil er mit Chuck Berry und Little Walter, Howlin’ Wolf und vielen anderen bei Chess [auf Platten] zu hören war.“

11. Phil Lesh

So wie die Grateful Dead den Sound einer Rockband neu definiert haben – lockerer und jammiger, mit gleichen Anteilen Jazz und Country –, hat Phil Lesh uns den Bass auf eine neue Art hören lassen. Der Gründungsmitglied und langjährige Bassist der Dead wuchs mit experimenteller und klassischer Musik auf. Er spielte in der Highschool Trompete und Violine. Er griff erst zu seinem charakteristischen Instrument, als er gefragt wurde, ob er bei den Warlocks, der ersten Version der Dead, mitmachen wolle.

Infolgedessen ignorierte Lesh die üblichen Walking-Bass-Klischees. „Ich dachte, dass das nicht zu der Musik passen würde, die ich mit Jerry machen würde, einfach etwas zu tun, was schon jemand anderes getan hatte“, sagte er 2014. Seine Idee – „Bass und Lead gleichzeitig zu spielen“, wobei seine Noten in und um die Melodie herumflitzen – wurde zu einem ebenso unverwechselbaren Teil des Sounds der Dead wie Garcias Gitarre.

Sein unkonventioneller Sound ist in Studioaufnahmen wie „Truckin’“, „Shakedown Street“ und „Cumberland Blues“, der Live-Version von „Scarlet Begonias“ aus der legendären Cornell-Show von 1977 und vielen Live-Versionen von „Eyes of the World“ (beginnend mit One From the Vault von 1975) zu hören.