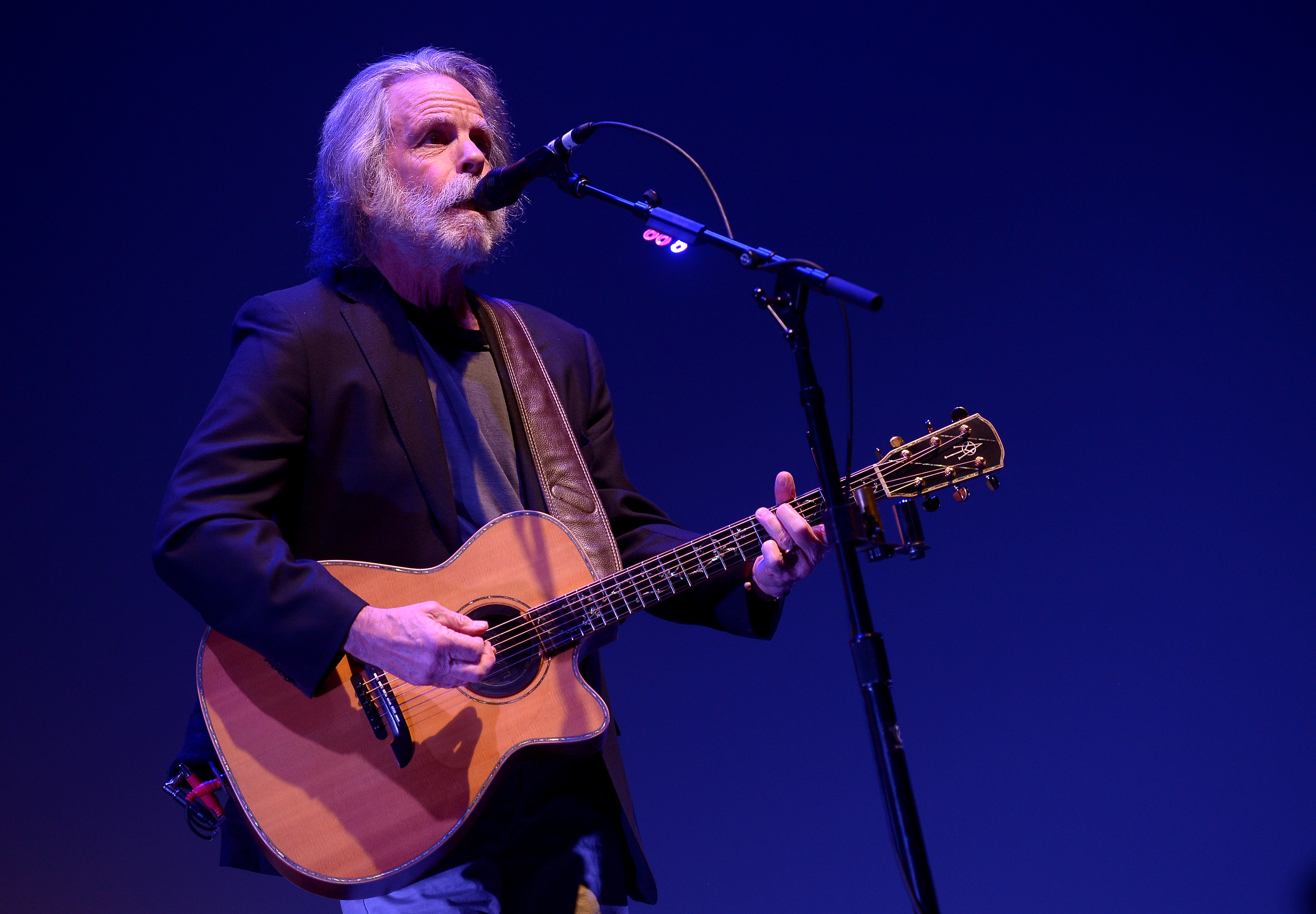

Grateful-Dead-Sänger Bob Weir im Interview: „Ich lebe im Einklang mit meinen Träumen“

Der Grateful-Dead-Veteran über die Kehrseite des Ruhms, seine imaginären Meetings mit Jerry Garcia und die Warnung, die ihm ein Richter in seiner Jugend mit auf den Weg gab.

Am letzten Tag des Jahres 1963 lief der 16-jährige Bob Weir mit einem Freund durch die Gassen des kalifornischen Städtchens Palo Alto, als er aus einem Musikladen Banjoklänge hörte. Er ging hinein. Der Banjospieler war der ein Jahr ältere Jerry Garcia. Am selben Tag beschlossen sie, eine Band zu gründen. Zunächst hießen sie Mother McCree’s Uptown Jug Champions, dann The Warlocks und schließlich The Grateful Dead. Garcia starb 1995, Weir gründete eine neue Band, RatDog, und spielte 2015 mit den verbliebenen Dead-Mitgliedern eine Abschiedstour, aus der schließlich mit Gitarrist John Mayer die neue Band Dead & Company entstand, bei der Bassist Phil Lesh allerdings nicht mehr dabei ist. 2016 hat Weir mit „Blue Mountain“ sein erstes richtiges Soloalbum seit „Heaven Help The Fool“ von 1978 veröffentlicht.

Zu seinem 70. Geburtstag bringen wir noch einmal das RS-Interview mit Bob Weir.

Welche Regeln befolgen Sie so in Ihrem Leben?

Ich versuche mit meinen Träumen so weit im Einklang zu leben, wie es nur irgend möglich ist. Jerry, mein alter Freund, hatte einen Ort, von dem er uns zu erzählen pflegte: einen Ort des inneren Friedens. Wenn er ihn beschreiben sollte, wählte er immer die Worte „going down to the river“. Nachdem seine sterblichen Überreste verbrannt worden waren, fragten wir uns, was wir mit seiner Asche anstellen sollten; in seinem Testament gab es nämlich keine diesbezüglichen Verfügungen. Ich hatte einen Traum, in dem Jerry „down to the river“ ging – und mir war instinktiv klar, dass dieser Fluss der Ganges sein musste. Also nahmen wir die Urne und machten uns auf den Weg nach Indien. Ich nehme meine Träume immer sehr ernst.

„Blue Mountain“, Ihr neues Album, verwendet eine Bildersprache aus der Welt der Cowboys. Stammen diese Bilder noch aus der Zeit, als Sie mit John Perry Barlow, ihrem Jugendfreund und späteren Texter, zusammen auf der Barlow-Ranch in Wyoming lebten?

Als Kind hatte ich immer den Eindruck, dass das Leben eines Cowboys unglaublich romantisch sein muss. War es aber nicht. Ich musste in den Ställen jede Menge Dung schaufeln – und habe die ganze Cowboyromantik eher als einen ausgemachten Etikettenschwindel in Erinnerung.

Wen zählen Sie zu Ihren Vorbildern?

Joseph Campbell (US-Autor und Mythologe), weil er dieses einmalige Verständnis für den inneren Zusammenhalt des Universums hat. War ein toller Typ. Hat mich auch oft unter den Tisch getrunken.

Was ist mit Ramblin’ Jack Elliott? Er tritt sogar auf einem Album auf.

Klar! Er zählt seit meinem 16. Lebensjahr zu meinen Idolen. Er hat seine Träume und idealistischen Visionen immer vehement verteidigt. Er war ein jüdischer Junge aus Brooklyn, der sein Geld damit verdiente, Wildpferde einzureiten. Irgendwann nahm er einmal eine Gitarre zur Hand und wurde ein Troubadour.

Wie hat der Erfolg Sie verändert – im Positiven wie im Negativen?

Wenn man Erfolg hat, lernt man Menschen kennen, die mit einem arbeiten wollen und einen an ihren Ideen teilhaben lassen. Aber mit dem Ruhm gehen auch Erwartungen und Ansprüche einher, auf die man gern verzichtet hätte. In den Sechzigern, noch bevor wir Erfolg hatten, fuhren wir einmal nach Kanada. Eine Radiostation in Vancouver hatte die Werbetrommel für uns gerührt und einen Haufen Kids zum Flughafen geschickt. Es ging fast so zu wie in den besten Beatlemania-Tagen. Als wir uns den Weg durch die schreienden Mädels bahnten, rissen sie an meinen Haaren, weil sie unbedingt ein Souvenir haben wollten. Ich war selbst noch ein Teenager und lernte schnell, dass der Erfolg auch seine Schattenseiten haben kann.

Was ist der beste Rat, den Sie je in Ihrem Leben bekommen haben?

Der kam von einem Richter an einem Jugendgericht. Ich musste mich damals für den Besitz von Gras verantworten, der in den 60er-Jahren ja noch hart bestraft wurde. Er gab mir den Rat, die Leute, mit denen ich mich umgebe, immer genau unter die Lupe zu nehmen. Unmittelbar danach lernte ich die Leute kennen, die wenig später die Dead wurden. Ich befolgte seinen Rat – auch wenn sich der Richter für mich wohl eher einen anderen Umgang gewünscht hätte.

Hat Phil Lesh sich je zu Ihrem Projekt Dead & Company geäußert?

Nein, hat er nicht – und ich bin mir auch nicht sicher, ob er damit etwas anfangen könnte. Er verfolgt einfach einen anderen musikalischen Ansatz. Und selbst wenn er wollte: Ich glaube nicht, dass er nahtlos bei uns mitspielen könnte.

Sie spielen in Dead & Company auch mit John Mayer zusammen. Hat Ihnen diese Kooperation eine Vorstellung davon gegeben, wie die Dead-Musik klingen könnte, wenn alle Urmitglieder verstorben sind?

Bei unserer ersten Tournee gab es einen Moment, in dem wir uns langsam in den nächsten Song reintasteten: „Scarlet Begonias“. Ich hatte einen Gedankenblitz, der mich 20 Jahre in die Zukunft katapultierte. Ich schaute mich um und sah zu meiner Rechten, dass Johns Haare grau geworden waren. Ich schaute hinter mich und sah auf dem Schlagzeugpodest zwei Kinder, die sich lang und breit über die Dead-Musik ausließen. Und dann war die Eingebung auch schon wieder vorbei. In diesem Moment wurde mir klar, dass unsere Musik noch in zwei- oder dreihundert Jahren existieren, ja vielleicht sogar in der Schule gelehrt wird – vorausgesetzt, wir gehen mit unserem Erbe vernünftig um.