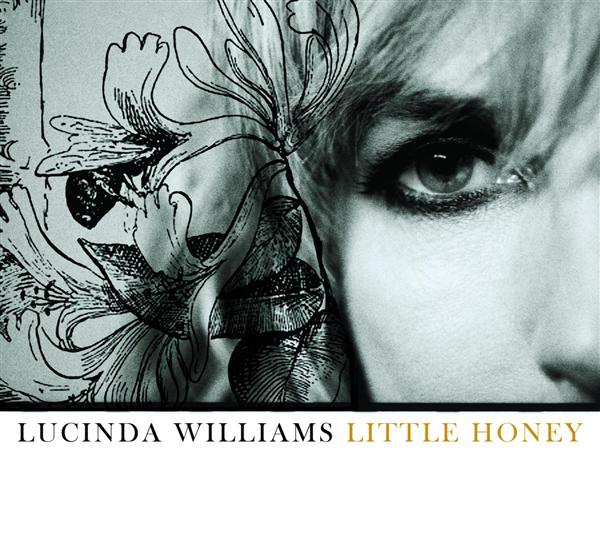

Lucinda Williams :: Little Honey

Die neue Leichtigkeit steht der Americana-Meisterin gut

Die Uhr tickt bekanntlich. Lucinda Williams, 55, hört sie womöglich besonders laut. Mit „Little Honey“ hat sie jetzt ihr neuntes Album auf den Weg gebracht, seit sie vor 30 Jahren mit „Ramblin'“ debütierte. Das ist selbst dann kein brauchbarer Produktivwert, wenn nicht Hyperaktive wie Ryan Adams der Maßstab sind. Dass sie etwa so lange schwanger ging mit „Car Wheels On A Gravel Road“, dem Album, das sie 1998 wieder und endgültig ins Bewusstsein des Musikbetriebs hievte, muss Lousiana-Lu selbst komisch vorkommen – heute, da sie nur 18 Monate nach „West“ schon den Nachfolger präsentiert. Diese neue Leichtigkeit steht ihr gut.

Kaum zufällig baut Lucinda Williams für „Honey“ fast ganz auf ihre eher rustikal veranlagte Live-Band Buick 6 um Gitarrist Doug Pettibone. Kaum zufällig eröffnet sie das Album mit einem charmanten false Start, der den Weg ebnet zu den trunken-satten Rock’n’Roll-Riffs von „Real Love“. Und es ist auch kein Zufall, dass Williams gleich noch ihre zwei anderen großen Inspirationsquellen bloßlegt. „Circles And X’s“ ist ein mit drei Tonnen Wehmut vollgesogener Countrv-Song, der ins Jahr 1985 zurückdatiert. Thematisch noch weiter zurück reicht „Tears Of Joy“, ein dankbarer Blues um alte Teenager-Spielchen und neue Frauen-Einsichten.

Ja, die Vorzeichen haben sich geändert und zwar so einschneidend wie wohl nie zuvor in dieser besonderen Karriere. Denn Lucinda Williams, die Frau, die so oft und so genuin die Unmöglichkeit von Liebe erzählt, dramatisiert und hingenommen hat, die in ihren Liedern nie ankommen wollte, weil sie es nicht zu können glaubte, hat genau das jetzt offenbar geschafft. Und sie lässt es nicht minder schön klingen. Mit „The Knowing“ lässt sie uns an ihrer Metamorphose teilhaben. Wie sich da diese Bläser ganz zart in den Song schleichen! Und dann wieder raus. Van Morrison wird feuchte Augen bekommen.

Das Schauspiel wiederholt sich in dem fast neunminütigen „Rarity“, eine rezitative Heiligsprechung des künstlerischen Außenseiters. Als erfahrene Mutter der Kompanie kann Lu jetzt auch emphatisch in die Bresche springen für einen „Little Rock Star“, der sein Talent an die üblichen Dämonen verschleudert und dabei schon mal auf seine Designerboots uriniert. Dazu passend zerrupft sie mit AC/DCs „Long Way To The Top“ den Rock’n’Roll-Mythos u m One-Night-Stands. Das einzige Duett auf „Little Honey“ schrammt aber doch hart am Rand der Parodie. Im Country-Heuler „Jailhouse Tears“ mimt Elvis Costello mit überzüchtetem Trademark-Tremolo den lamentierenden Knastbruder, derweil Lucinda die ungnädige (Ex-)Gefährtingibt. Er: „I used to be a user, now I’m outta stuff.“ Sie: „You’re a three time loser, you’re all fucked up.“ Da gab’s vermutlich viel Gelächter im Studio. Dann lieber der juvenile Rotz von „Honey Bee“, die gut abgehangene Country-Ballade „Wishes Were Horses“ oder der zünftige Old School-Stoiri‘ per „Well Well Well“. Auch „Heaven Blues“ führt sie noch mal zurück zu ihren Country-Blues-Wurzeln, in einem brütend-beschwörenden Flirt mit dem Jenseits. „Gonna make my heaven“, insistiert Lucinda Williams, „gonna make my heaven, gonna make my own heaven…“ „Linie Honey“, das sich zum Vorgänger „West“ in etwa verhält wie ein kühles Dosenbier auf der Veranda zu einem wohltemperierten Edeltropfen im Salon, legt nahe, dass sie schon auf Erden doch noch ein Stück davon gefunden hat.