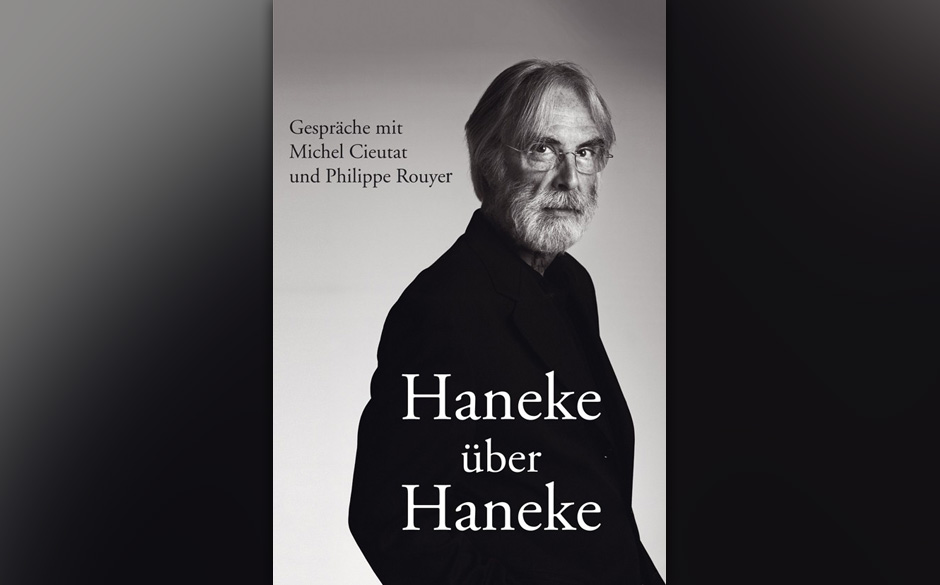

Michel Cieutat und Philippe Rouyer :: Haneke über Haneke

Was sehen wir eigentlich, wenn wir die Filme von Michael Haneke sehen? Zwei französische Journalisten haben den österreichischen Regisseur und ironischen Sadisten zur Rede gestellt

Was hat es nur auf sich mit diesem Michael Haneke? Mag der klassische Autorenfilm auch in der Krise sein, ist Haneke die eine Ausnahme: Ein strenger Kunstfilmer, der ohne auf billige Effekte zu setzen enormen Erfolg hat, der gerade in der Nahansicht erstaunlich ist: Er gewinnt zwei Goldene Palmen nacheinander, den Oscar noch dazu, die Kritiker bewundern ihn, das Publikum geht in seine Filme – was macht dieser Mann richtig, was alle anderen offenbar falsch machen? Oder ist er einfach nur ein perfekter Bluffer, der die eine richtige Masche gefunden hat, auf die gerade alle hereinfallen?

Ein Perfektionist ist er jedenfalls, ohne Frage. Bis hin zur Pedanterie. Das kann man auch gut in dem ausgezeichneten Interviewband erleben, der jetzt im Alexander Verlag erschienen ist: In „Haneke über Haneke“ erlebt man den Meister so, wie er sich auch in Interviews gibt: „Da werden die Leute aber enttäuscht sein … Das werden Sie von mir nicht erfahren“, antwortet er gern mal, und wenn man Haneke schon persönlich erlebt hat, sieht man das leicht süffisante Lächeln geradezu vor sich.

Haneke ist die Katze, die mit der Maus spielt, ob sie nun das Publikum ist, oder zwei französische Journalisten, die mit ihm am Esstisch sitzen. Trotzdem erfährt der Leser dann eine ganze Menge. Zunächst einmal indirekt: „Nicht wirklich … Nicht sehr … Nur sehr selten … Nein … Nein“ – man muss nur einmal die ersten Worte vieler weiterer Antworten in diesem Band lesen, um zu erkennen, dass der Mensch wie der Regisseur Haneke unter anderem ein Held der Verweigerung ist. Manche Spielchen will er eben nicht mitspielen, und die Regeln möchte schon er selbst bestimmen. Darum erstmal die Frage wegwischen, um dann doch zu antworten, auf die selbst definierte, oft leicht veränderte Frage.

Bei aller Verweigerung, zu der auch ein Anteil Inszenierung gehört, weicht Haneke nicht aus. Er stellt sich den Interviewern, wirkt neugierig und scheint Herausforderungen zu schätzen. So kommt doch eine ganze Menge zusammen auf rund 400 Seiten Gesprächsprotokoll. Entstanden ist der Band in den vergangenen zwei Jahren, die Autoren sind zwei Journalisten vom großen „Cahiers“-Gegenspieler „Positif“, das nicht verschwiegene Vorbild ist Truffauts Hitchcock-Buch.

Wie dieses geht auch „Haneke über Haneke“ chronologisch vor. So beginnt alles mit einer Mischung aus unbekannten Details um Hanekes Jugend in der Wiener Neustadt und ein paar bekannteren Anekdoten wie jener vom ersten traumatischen Kinobesuch. Man erfährt, dass Haneke, der kein kräftiges Kind war, viel Sport getrieben hat, und ein guter Fechter war. Intuitiv scheint das gleich besser zu passen, als wenn er geboxt hätte – aber Haneke bleibt sich auch hier treu, und erzählt alles so, dass Kurzschlüsse aufs Werk nur selten möglich sind. Ganz ohne leichte Eitelkeiten geht das aber nicht: „Ein Rebell“ sei er gewesen, „ein sturer Junge“ mit großer Sensibilität – der offenbar hochbegabt überall schlecht war, außer in Musik und Literatur: „Da war ich der Star“, der Dostojewski las, mit dem Motorrad mit 18 nach Paris fuhr und um ein Haar das Abi verhauen hätte, und für die Mädchen eigene Gedichte verfasste – so ungefähr ist das Selbstbild des Künstlers als junger Mann.

Zu den interessantesten Passagen gehören die über Hanekes Zeit als jüngster TV-Redakteur Deutschlands und seine eigenen immer noch viel zu unbekannten Fernseharbeiten, die auch kaum auf DVD erhältlich sind. Besonders „Fräulein. Ein deutsches Melodram“, das 1985 für den SR entstand. Dies ist Hanekes erstes eigenes Drehbuch und eine höhnische Antwort auf „Die Ehe der Maria Braun“ und Fassbinders Flirt mit der Ufa-Ästhetik; zugleich ein Film, der im Rückblick als Vorarbeit für „Das Weiße Band“ erscheint: Fast komplett in Schwarz-Weiß gedreht, ist dies das Panorama einer westdeutschen Kleinstadt Anfang der Fünfziger. Im Zentrum steht eine Kinobetreiberin: Der Mann ist vermisst, sie zieht die Kinder groß, und lebt mit einem ehemaligen französischen Kriegsgefangenen zusammen. Dann taucht plötzlich ihr Mann wieder auf …

Hier erfährt man viel über Hanekes Methode, sein Wissen um Geschichte und Kino zu verbinden und am Ende immer wieder ironisch zu brechen. Wenn er über seine Arbeitsweise spricht, ist das Prinzip hinter der Detailfülle erkennbar: Es geht um praktische Fragen, nicht um Theorie. Vor allem aber geht es um Mehrdeutigkeit und darum, Zweifel an der Wahrheit des Gesehenen zu sähen. Adorno sei sein „Lieblingsphilosoph“ erklärt Haneke und so hat er in seinen Filmen immer wieder das Prinzip der Negation auf die Spitze getrieben. Die Fragen sollen offengehalten werden, nicht beantwortet oder gar erklärt.

Man kann fragen, ob hinter Hanekes betonter Ablehnung von Pathos nicht nur ein anderes Pathos lauert – das der Nüchternheit, oder eben der Verweigerung. Dabei sollte man aber nicht übersehen, dass seine Filme auch sehr viel Witz haben. Es ist ein sehr schwarzer Humor, und in ihm ist eine sadistische Freude erkennbar, das Publikum in die Irre zu führen und nie ganz zufriedenzustellen. Aber zu diesem Spiel gehören zwei. Das Geheimnis von Hanekes Erfolg ist auch die Freude des (Kunstfilm-)Publikums, sich provozieren zu lassen und in einem Deutungslabyrinth zu verirren. So steht man am Ende wieder an der Treppe im Schlussbild von Hanekes bestem Film „Caché“. Wir werden nie erfahren, was die beiden Jungen dort miteinander besprechen. Denn natürlich interpretiert Haneke sich auch in diesem Band an keiner Stelle – es hätte uns auch enttäuscht, wenn er es getan hätte.