ROLLING STONE Beach am Samstag: die Konzert-Rezensionen

Zweiter Festival-Tag mit Live-Berichten: Tocs, Sophie Hunger, Flowerpornoes, Sterne, Cassandra Jenkins und Enno Bunger.

Texte von Samira Frauwallner, Birgit Fuß, Sassan Niasseri und Marc Vetter.

Cassandra Jenkins ist eine generöse Musikerin. Sie stellt sich still und dankbar in den Dienst ihrer spirituellen Lieder, das spürt man hautnah bei ihrem Auftritt im Baltic Room Festsaal. Hochkonzentriert schlüpft sie sozusagen in die watteweichen, manchmal aber auch disruptiven Ambient-Folk-Texturen ihrer neuen, in diesem Jahr erschienenen Platte mit dem so schönen wie puristischen Titel „An Overview On Phenomenal Nature“. Es ist erst das zweite Album der New Yorkerin, aber – so sicher kann man sein, wenn man diese sanften Soundwolken um die Ohren schweben bekommt – ihr Durchbruch als Künstlerin. Stücke wie „Michelangelo“, das an Aimee Mann gemahnt, funktionieren wie kleine Beobachtungsblöcke, weniger introvertiert als vielmehr ernsthaft die Welt durchblickend.

Immer wieder richtet Jenkins den Blick auf die Sichtweise eigener Protagonisten. So lernen wir Warren und Darryl und einen gewissen Harry kennen, der großes Liebesunglück erlebt. Man braucht etwas, um sich in diesen Songs zurechtzufinden, muss ähnlich in sie hineinfallen, wie es die Sängerin tut. Dafür wird man dann im letzten Drittel des Konzerts mit dem überraschend aufgekratzten „Hard Drive“ und dem subtilen Folk-Rock von „Ambiguous Norway“ beschenkt. Und weil auch Jenkins gerne vergibt (zum Beispiel ein Lied zum sanften Träumen zum Abschluss, „Hotel Lullaby“), verteilt sie nach dem Gig noch ihre Setlist an einige benebelte Zuhörer.

Unter das Dach der Imbissbude am Weissenhäuser Strand drängen sich Fans und Enthusiasten gehaltvoller Lyrik – Enno Bunger ist angereist und sie für ihn. Unaufdringlich tritt der 34-jährige Singer/Songwriter, Pianist, Komponist und Produzent hinter sein Synthesizer-Klavier. Es ist nur ein kurzer Vorgeschmack auf sein Abendkonzert. Zutritt bekam nur, wer bei einer vorhergehenden Verlosung ein Ticket gewann. Bunger weiß, seine Zuhörer*innen zu bewegen: Selbst an diesem grauen Mittag schaffen seine reduzierten, intimen Worte ein Gefühl von Wärme. Der gebürtige Ostfriese ist auch ein wunderbar selbstironischer Entertainer: In den Atempausen zwischen leisen Liedern erzählt er von seiner selbstbeobachteten Ähnlichkeit zu Jesus oder Rae Garvey – und von seiner Verwandtschaft zu Queen Elizabeth II. So entstamme sein Ururururururgroßvater ebenjener Adelslinie, wie er kürzlich erfahren habe. Ob das stimmt, kann man dem verhalten lächelnden Musiker nicht entlocken.

Daraufhin stimmt Bunger die britische Nationalhymne am Klavier an, lacht und wechselt die Akkorde: Es folgen Lieder, die das Publikum kennt und liebt. 2012 bekannt geworden mit seinem millionenfach-gehörten „TV Noir“-Meilenstein „Regen“, erfüllt er im Strandkonzert Liedwünsche, singt dann „Roter Faden“ und „Ponyhof“. Obwohl der einstündige Auftritt zeitlich kaum Platz zur Entfaltung bietet, treibt Bunger bei diesem Lied Tränen in die Augen der Zuhörer*innen. „Ponyhof“ ist ein Lied zur Hochzeit seiner Freunde Lena und Nils. Der Hintergrund: Lena war erkrankt, ihr ging es nach einer Knochenmarktransplantation besser. Doch die Krankheit kehrte zurück, drei Monate später starb sie. Das Schniefen lässt sich bei einigen in der ersten Reihe schwer unterdrücken.

Enno ist ein Mann, der seine Kindheit am Klavier verbracht hat und schon im Alter von 13 Jahren als Barpianist in Ostfrieslands Kneipen spielte. Seine Wurzeln hat er im klassischen Indie-Songwriting, aber er vertieft sich auch in alternativem Hiphop, Elektronik und Synthie-Sounds. So schafft er es, den Bogen von tiefer Traurigkeit hin zu heiterem Wohlgefühl zu spannen.

Kurz vor Ende des Konzerts spricht er an, dass er abends in zeitlicher Nähe zu Tocotronic auftritt. Er befindet: „Wenn ihr euch entscheiden müsst, geht zu Tocotronic. Ich bin nicht böse. Man musste mich auch mal von Patti Smiths Konzert wegziehen – hin zu meinem eigenen Konzert.“ Er entlässt sein Publikum nach dieser Stunde nicht ganz; seine Worte hallen noch nach. Bunger verlässt die Location, winkt und sagt: „Ich hab solchen Hunger!“ Ob auf weitere Konzerte nach langer Pause oder nach Fischbrötchen, das bleibt offen.

Der Auftritt von Sophie Hunger im großen Zelt zeigt einmal mehr, dass die Schweizerin eines der größten musikalischen Talente, ja: Europas ist. Von der Songschreiberin empathischer, nachdenklicher Trauerlieder hat sich Hunger längst emanzipiert. Ihre Musik ist inzwischen Performancekunst, und das ist keine Spur ironisch zu verstehen. Sicher mögen hier einige Songs auch etwas zu theatralisch daherkommen („Everything Is Good“), aber Hunger nutzt diesen Raum, die Breite, das Geschoss auf dem sie steht. Ihre Musik kennt keine Ruhe, nur permanente Bewegung. Kein Stück gleicht dem anderen, jedes hat eine eigene Dramatik, Spannweite, natürlich zum Teil auch Sprache. Hunger spricht dabei nahezu perfekt Deutsch, Englisch und Französisch, sie nutzt die Worte als Versatzstücke, sie schreit und summt und raspelt sie.

Zu ihr gesellen sich auf der Bühne ein Keyboarder, der fantastische Schlagzeuger Julia Sartorius, der diesen Soundscapes mit seinen Dubstep-Trommeleien einen unwiderstehlichen Drive gibt, dazu ein Geisterchor, der auftaucht und verschwindet, wie es ihm passt. „Halluzinationen“ eben, wie der Titel von Hungers neuer Platte, die hier ausreichend gewürdigt wird. Oftmals schwirren die Songs, sie tasten nach musikalischen Zielen („Finde mich“), öffnen sich, um vom Publikum mit eigenen Gedanken gefühlt und verstanden zu werden („Supermoon“) oder wollen schlicht und einfach überwältigen („I Opened A Bar“, mit Spoken-Word-Rabatz). Natürlich ist das auch eine Überforderung, das nimmt Sophie Hunger, die Ruhelose, in Kauf. Aber dann nimmt sie auch wieder eine Spur Tempo heraus, besinnt sich auf ihre Wurzeln, verneigt sich vor den anderen („Le Vent Nout Portera“ von der französischen Rockband Noir Desir, später eine Liebeserklärung an den Festivalgenuss und die sanfte Drohung, Tocotronic vor ihrem Auftritt aufzulauern) und überwältigt erneut („Sliver Lane“). Man ist nach diesem Konzert, dem vielleicht besten in diesem Jahr auf dem ROLLING STONE Beach, erschöpft und sehr glücklich.

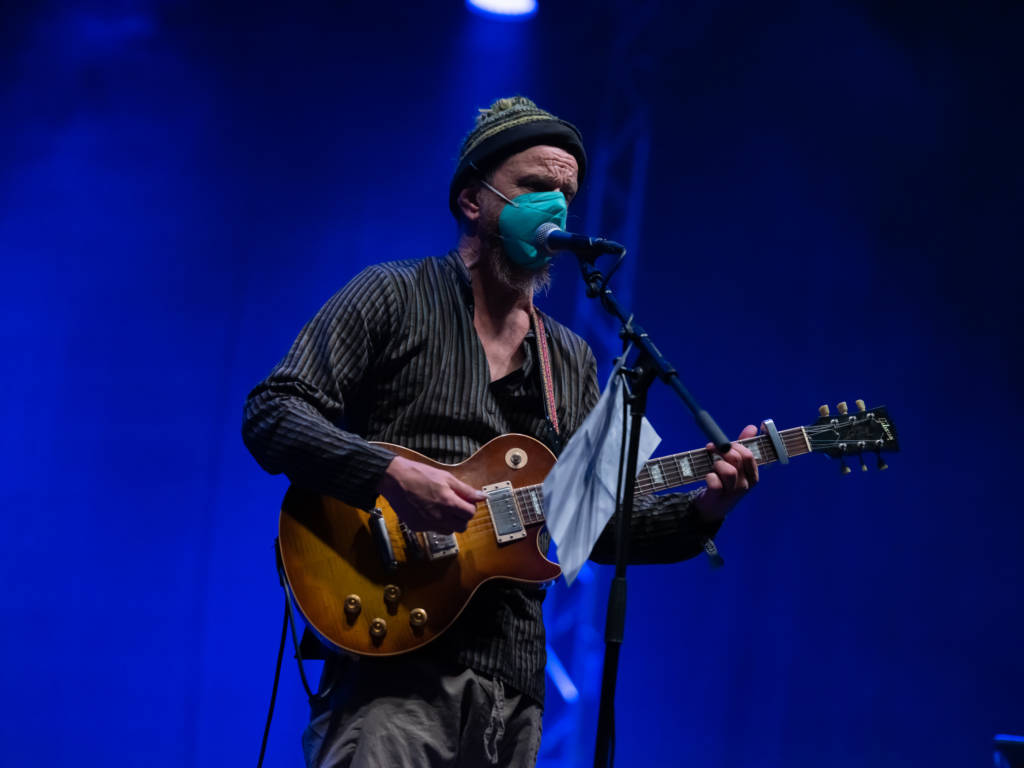

Die Flowerpornoes sind an diesem Wochenende eine von einigen Bands, die es schon mehrere Jahrzehnte gibt, aber sie sind wahrscheinlich die einzige, deren Set fast zur Hälfte aus neuen Songs besteht. Warum? Weil sie es können. Dass hier alles ein bisschen anders läuft, ist selbst für Unkundige schon zu erahnen, als Tom Liwa erst mal allein die Bühne betritt, nur mit Gitarre und einem türkisfarbenen Mundschutz. Durch den singt er souverän „Dear Prudence“, dann kommt der Rest der Band, es geht mit „Federkleid“ und einer komprimierten Version von „Wovor hat die Welt am meisten Angst“ gut los.

Die Stücke vom aktuellen Album „Morgenstimmung“ fügen sich wunderbar ein, meist gibt Liwas Les Paul den Ton vor. An diesem Wochenende der klugen Rockmusik ist es auch noch die mit dem weitesten Herz. Die beiden neuesten Liwa-Lieder, „AIE AUO“ und „Die Geschichte des Horrorfilms“ sind vielleicht sogar die Highlights – das eine zart und hoffnungsvoll, das andere messerscharf und ein wenig bedrohlich. „Ein Mann fällt von der Brücke/ Ein Stück Zucker in die Tasse/ Das Leben könnte so schön sein ohne die Scheiß-Angst“: Wie am Vorabend bei den Elements kriecht hier die aktuelle Weltlage in die Euphorie hinein, und ein kleiner reality check schadet ja nie. Genau! Zwischendurch ist Raum für kleine Improvisationen, doch die Band spielt so kompakt, dass am Schluss sogar ein bisschen Zeit übrig ist und wir, nachdem die Band sich kurz beraten hat, noch „Feuer“ zu hören kriegen – wofür Birgit Quentmeier zwar kurz ihren Ordner mit den entsprechenden Akkorden holen muss, aber dann wird auch das beseelt nach Hause gespielt.

Die Sterne im Jahr 2021, das sind Gründungsmitglied Frank „Jaws“ Spilker und vier Live-Musiker*innen, die einen ausgesprochen guten Job machen – zu gerne würde der Autor dieser Zeilen sie namentlich erwähnen, aber außer Dyan Valdes am Keyboard waren die Namen der Neuen einfach nicht aufzutreiben. Der Bassist imponierte am meisten, er kleidete sich in Ocker-Braun-Tönen im Beamtenstil, dazu Seitenscheitel, also so, wie retro-moderne Sterne-Fans 1996 aussahen, oder wie jene Beamten aus den 1970er-Jahren-„Derricks“, die die Personalien an der Schreibmaschine aufnehmen, oder wie ein Mensch, nach dem Studio Braun sich benannt haben könnten. Bei diesem Mann sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt – aber es soll ja um die Musik gehen, nicht den Look. Also: Im Baltic Saal ging’s ab. Wie selten. Spilker scheint seinen Fanclub mitgebracht zu haben. Es gibt das in diesem Raum sehr, sehr selten anzutreffende Ereignis, dass Menschen a) Schilder mit Grüßen oder Songwünschen hochhalten und b) Erwachsene auf den Schultern anderer Erwachsenen getragen werden.

Auf der Setlist stehen die drei größten Sterne-Hits „Was hat dich bloß so ruiniert“, „Universal Tellerwäscher“ und „Die Interessanten“, das die Band leider regelmäßig recht früh spielt, anstatt es auf die wichtigste Position zu hieven, die letzte Zugabe; dazu Live-Giganten wie „Wahr ist was wahr ist“. Den meisten Applaus erhält derweil, und das dürfte Spilker nach dem Weggang Thomas Wenzels und Christoph Leichs gut getan haben, die relativ neue Single „Du musst gar nix“. In dem Lied geht es, wie der Titel schon verrät, um Eskapismus. Es ist eine inoffizielle Fortsetzung von „Risikobiografie“ („diese Scheiße mit dem Geld und ihr Verlauf / Reibt dich nur auf“) aus dem Jahr 1996. Jetzt singt er: „Du musst keine Turnschuhe kaufen / Du musst das Wetter nicht beeinflussen /Du musst gar nix.“. Geld und Größenwahn, Reichtum, Armut waren immer schon bestimmende Themen in seinen Texten; so, wie Spilker jetzt, befreit von seiner Gitarre und nur mit einem Klangholz bewaffnet, diesen Text runterrappt, sieht er gelöster aus denn je.

Der Weissenhäuser Strand liegt an der Ostsee, ist aber näher an Hamburg dran als an Berlin. Das ist wichtig zu wissen, wenn es nun um Tocotronic geht. Denn die Band hat beschlossen, ihre Tournee in die „Hamburg Years“ und die „Berlin Years“ aufzuteilen, und die Songs der jeweiligen Ära auch in der Stadt oder Gegend zu spielen, wo sie entstanden sind. Also sind heute die „Hamburger Jahre“ dran, zum Glück, denn sie sind noch etwas besser als die „Berliner Jahre“ (alles Geschmacksache, schon klar). Das reguläre Konzert endet daher mit Liedern bis zum weißen „Tocotronic“-Album von 2002 (das ist bald auch schon 20 Jahre alt!).

Dass Dirk von Lowtzow das Pathos liebt, ist eine Binse. Aber es klingt einfach toll, wenn er auf eine Bühne geht, und, noch bevor der erste Ton gespielt wird, die Faust reckt und ins Mikro brüllt: „Weekender! Beach! Rolling Stone!“. In solchen Momenten wird einem wieder bewusst, dass die Durchführung dieses Festivals im Coronajahr keine Selbstverständlichkeit ist, und wie erleichtert alle, Musiker wie Zuschauer wie Organisatoren, darüber sind, dass alles so reibungslos läuft.

Die Band spielt „Freiburg“, „Let There Be Rock“ und ihren immer noch besten Song „This Boy Is Tocotronic“. Im Zugabenblock kommt auch etwas aus den „Berlin Years“, die neue Single „Jugend ohne Gott gegen Faschismus“. So kann der ROLLING STONE Beach am Samstagabend ausklingen.

Der Preis für die größte Chuzpe geht an die Undertones. Spielen „Teenage Kicks“ sogar gleich zweimal. Warum auch nicht! Wollen die Leute ja hören. Noch cooler wäre es, die Band hätte den Gassenhauer zweimal HINTEREINANDER gespielt. Nächstes Mal!