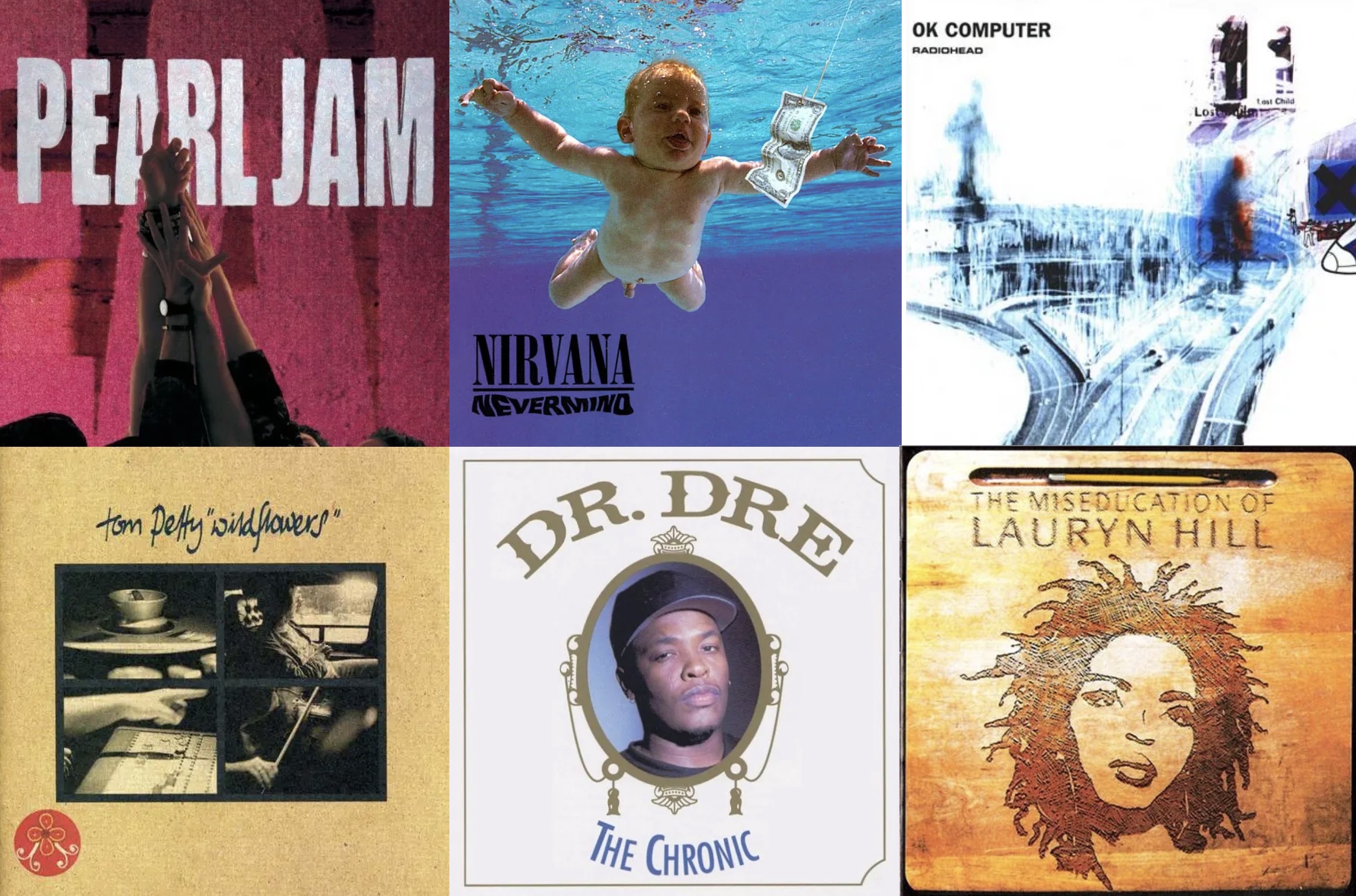

Die 100 besten Alben der Neunziger

Von Moby bis Nirvana – die Alben, die ein Jahrzehnt geprägt haben.

Die 90er Jahre als Musikära begannen spät und endeten früh – eingeläutet von den kratzigen Power-Akkorden von „Smells Like Teen Spirit“ und verabschiedet vom düsteren Klavierintro von „… Hit Me Baby One More Time“. Anti-Pop wurde vom Pop besiegt – der Kreis schließt sich. Sie kennen die Geschichte.

Aber die echten Neunziger waren reichhaltiger, lustiger und seltsamer als das. Mit falschen Grunge-Bands, die bessere Songs schrieben als einige der echten, den Überbleibseln der Achtziger, U2 und R.E.M., die mit „Achtung Baby“ und „Automatic for the People“ kreative Höhepunkte erreichten. Metallica und The Black Crowes koexistierten auf MTV, Phish kümmerte sich nach Jerrys Tod um die Deadhead-Nation. Vanilla Ice und MC Hammer traten dagegen ihre Pop-Throne innerhalb weniger Jahre an Dr. Dre, Snoop und Eminem ab. – Brian Hiatt

Dies ist ein Auszug aus der Introduction zum ROLLING STONE Buch „The ’90s: The Inside Stories From the Decade that Rocked“. Copyright © 2010 by Collins Design, ein Imprint von HarperCollins Publishers.

Die 100 besten Alben der Neunziger: Platz 100 bis 75

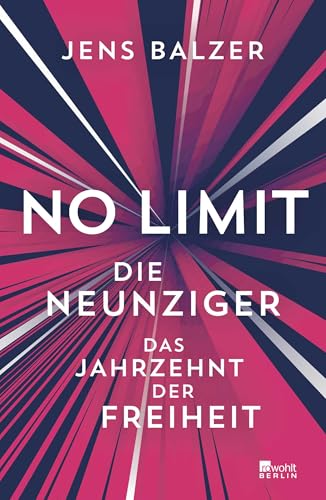

Moby, „Everything Is Wrong”

Mobys erstes Major-Label-Album schien zunächst nicht vielversprechend – ein kleiner Techno-Typ, der sich an Pop-Songs, New-Age-Filmmusik und Blues-Metal-Gitarre versuchte. Aber „Everything Is Wrong” erwies sich als ein erstaunliches Album, das verschiedene Stile mit ernsthafter Neugier und einer für Techno-Typen seltenen Eigenschaft vermischte: Humor.

„Feeling So Real” und „Everytime You Touch Me” sind atemberaubende Disco-Hymnen, während die sanften Passagen von Eno-ähnlicher Lyrik bis hin zu klassischer Musik reichen. Moby sprüht vor Begeisterung, ein christlicher Club-Junge, der nicht aufhören kann, von dem DJ zu schwärmen, der ihm letzte Nacht das Leben gerettet hat, und es kaum erwarten kann, diese Geschichte in Klängen zu erzählen.

Luna, „Penthouse”

Dean Wareham machte sich mit dem Dream-Pop-Trio Galaxie 500 in den Achtzigern einen Namen, aber seine wahre Muse fand er in diesen skandalös schönen Gitarrenballaden.

Seine rauchige Stimme schmiegt sich an die trägen Gitarrenklänge, während er in einem New Yorker Taxi auf dem Weg nach Hause sein töricht Herz ergründet, nach einer weiteren Nacht mit teuren Drinks und glücklichen Toasts. Wareham gibt einige schlaue Einzeiler zum Besten („Es macht keinen Spaß, sich selbst Glückskekse vorzulesen”), aber die Musik zelebriert die Freuden des zu jung, zu reich, zu hübsch und zu Single-Seins, auf der Suche nach der wahren Liebe, während man sich in Chinatown verirrt.

Buena Vista Social Club, „Buena Vista Social Club”

Hier ist eine Idee für einen Blockbuster: Man nehme den L.A.-Rockgitarristen Ry Cooder, stecke ihn mit einer Crew legendärer kubanischer Musiker in ein Studio in Havanna und lasse die alten Herren einfach spielen, was sie können. Allen Widrigkeiten zum Trotz widersetzte sich Buena Vista Social Club den Popformeln der Neunziger und wurde zu einem riesigen Mund-zu-Mund-Hit.

The Magnetic Fields, „69 Love Songs”

„Love Songs” war sowohl ein konzeptionelles Album als auch ein Festmahl, 69 Songs, die alle Arten von Liebe erkundeten: die schwindelerregende, die herzzerreißende, die zwischen schwulen Cowboys. Stephin Merritts akribisch ausgearbeitete Liedchen waren auf dem Papier großartig und als Musik noch besser: billig, eingängig und voller Überraschungen, eine Mischung aus kühlem Punkrock, schwungvoller Tin Pan Alley und dem Sound budgetbewusster Girlgroups.

Aphex Twin, „Selected Ambient Works, Volume II”

Keine Beats, keine Melodien, keine Titel: Aphex Twin aktualisierte Brian Enos Konzept der „diskreten” oder Ambient-Musik aus der Mitte der 70er Jahre für die Sonnenaufgangstundern nach einer harten Rave-Nacht. Richard D. James schuf einen reichhaltigen, einhüllenden Stil aus burp-and-whoosh-Programmierung, der perfekte Soundtrack, um die Teile Ihres Gehirns wieder zusammenzufügen, nachdem Sie sie auf dem Clubboden verstreut haben. Das erste Dance-Album, das die Rhythmen in Ihrem Kopf feiert.

Nirvana, „MTV Unplugged in New York”

Umgeben von Lilien, den Blumen des Todes, saß Kurt Cobain fast fünf Monate vor seinem Selbstmord in einem Tonstudio und schuf sein letztes Selbstporträt. Die morbide Setliste, die mit Cobains leise verzweifeltem „All Apologies” und dem gotischen Volksmärchen „Where Did You Sleep Last Night” endet, fasziniert, aber die Lebenskraft der Musik widerspricht ihr. Obwohl sie einen wichtigen Aspekt des Genies von Nirvana außer Acht lässt – den Umgang der Band mit Lärm –, offenbart „Unplugged“ die Brillanz hinter dem Lärm: das melodische Talent, die beunruhigenden Einsichten und die tiefe Intelligenz eines Künstlers, dessen Verlust noch immer schmerzt.

Billy Bragg und Wilco, „Mermaid Avenue”

Es hätte ein ehrfürchtiges Schulprojekt werden können – ernsthafte Folk-Rocker, die pflichtbewusst Musik zu den Texten des verstorbenen Woody Guthrie schreiben. Aber „Mermaid Avenue” ist ein lockeres, ausgelassenes Album, das das Beste aus allen Beteiligten herausholt. In „California Stars“ fangen Wilco gekonnt Guthries süße, poetische Seite ein, während Bragg und Natalie Merchant in „Way Over Yonder in the Minor Key“ ein liebevolles Duett singen. Dieses Album feiert Guthrie, indem es den Zuhörern einen Menschen aus Fleisch und Blut näherbringt, nicht ein Museumsstück.

Air, „Moon Safari”

Nicolas Godin und Jean Benoit Dunckel von Air waren zwei intellektuelle Keyboard-Freaks aus Versailles, Frankreich, wo sie offensichtlich nicht viel aus dem Studio herauskamen. Ihr Space-Pop-Debüt „Moon Safari” war eine wahrhaft obsessive Hommage an Easy Listening, ein erhabenes Eurocheese-Omelett. Sie bauten ihre Musik aus klassischem französischem Schlock der Sechziger auf: Bongos, Kastagnetten,

Vintage-E-Pianos, traumhaften Synthesizern und Shag-Carpet-Orgeln, die direkt aus den Soundtracks von Filmen wie „Un Homme et Une Femme“ stammen könnten. Die Musik ist voller versteckter Witze, wie zum Beispiel, wenn „Remember“ das verzerrte Schlagzeugintro aus dem Beach-Boys-Hit „Do It Again“ nachahmt; Airs Anspielung auf Brian Wilson ist keine obskure Referenz aus der „Smile“-Ära – es ist eine Beach-Party-Sause. Viele amerikanische Bands versuchten, den fantastischen Kitsch des französischen Pop der 1960er Jahre nachzuahmen. Aber „Moon Safari“ beweist, dass die Franzosen das selbst besser können.

The Flaming Lips, „The Soft Bulletin“

The Flaming Lips zelteten zwei Jahre lang in ihrem eigenen Studio, um „The Soft Bulletin“ aufzunehmen, und schufen ihr bisher wildestes und witzigstes Art-Rock-Statement: langatmige, fesselnde Songs, die aus verstreuten Details aufgebaut sind, wie der hallende Power-Akkord, der die Grundlage von „What Is the Light“ bildet, bevor er nahtlos in ein spaciges Instrumentalstück in „The Observer“ übergeht.Tracks wie „The Gash” verbinden unterschiedliche Strömungen von Hippie-Techno und Indie-Rock zu einem seltsamen und schönen Ganzen, irgendwo zwischen Abbey Road und 90210.

The Pixies, „Bossanova“

Bossanova war das geradlinigste Rockalbum der Pixies. Aber selbst nach ihren verzerrten Maßstäben war es noch weit entfernt vom Mainstream. Joey Santiagos kraftvolle Gitarren, Kim Deals präziser, durchdringender Bass und David Loverings elementare Drums klangen dichter und härter als auf ihren ersten beiden Alben, aber einige Dinge hatten sich nicht geändert. Die surrealen Texte von Black Francis waren nach wie vor offen für Interpretationen; selbst er hat erklärt, dass er sie nicht vollständig versteht. „Is She Weird” könnte von einer Prostituierten handeln; „The Happening“ könnte von Außerirdischen handeln, die in Las Vegas landen, „Down to the Well“ handelt wahrscheinlich von Sex. Aber der Inhalt ist bei diesen Songs fast nebensächlich; was auffällt, ist der Beat, der wie ein Kater pocht, die fiebertraumartige Atmosphäre und die hemmungslose Hüftbewegung.

Aaliyah, „One in a Million“

Wie Michael Jackson eine Generation zuvor kam Aaliyah aus dem Mittleren Westen und sang als Kind über Themen, die Erwachsene beschäftigen. Aber während der junge MJ von der Liebe sang, war Aaliyah eine schwarze Lolita, eine verführerische Teenagerin mit einer betörenden Stimme. Im Gegensatz zu Brandy sang Aaliyah von heißem Sex und davon, eine wählerische Liebhaberin zu sein.

Die Siebzehnjährige konnte einen sexy Song wie eine Profi verkaufen, aber diese Songs hätten sich auch von selbst verkauft – mit Texten von Missy Elliott und der Produktion des damals noch unbekannten Timbaland entfesselte „One in a Million“ den futuristischen Virginia-Beach-Funk, der bald die Radios erobern sollte.

Tom Petty, „Into the Great Wide Open”

„Into the Great Wide Open” begann als potenzielles weiteres Soloalbum von Tom Petty, wurde aber schließlich zu einer umfassenden Zusammenarbeit mit seiner langjährigen Begleitband, den Heartbreakers. Diese Veränderung in Pettys Konzeption des Albums ermöglichte es ihm, die unnachahmliche Kraft einer langjährigen Rock-‚n‘-Roll-Band mit den neuen Richtungen zu kombinieren, die er mit Jeff Lynne, dem Co-Produzenten des neuen Albums und Pettys Bandkollegen bei den Traveling Wilburys, eingeschlagen hat. In seinen besten Momenten klingt das Ergebnis wie eine Mischung aus „Full Moon Fever“ und „Damn the Torpedoes“ und enthält die fokussiertesten und eindringlichsten Texte, die Petty je geschrieben hat.

R. Kelly, „R. Kelly”

Als Mann, der in seiner Musik sowohl Samstagabendträume als auch die Heiligkeit des Sonntagmorgens zum Ausdruck bringen konnte, sang, schrieb und produzierte R. Kelly ein Album, das ihn zu einer unverzichtbaren Größe der zeitgenössischen Black Music machte. Kelly gleitet über einen glatten Sound, der wie die Motorhaube eines neuen Mercedes glänzt, öffnet den Mund und lässt Sie die Kirche in seinen Phrasierungen, die Straße in seiner Rauheit und den klassischen Liebhaber in seiner Anziehungskraft hören. Wer sonst könnte neben Ronnie Isley und Biggie Smalls singen? Wer sonst könnte sagen: „Du erinnerst mich an meinen Jeep … Ich möchte damit fahren“, und einen dabei unsicher lassen, ob das sexistisch oder witzig oder beides ist – und es dabei so cool klingen lassen, dass man nicht aufhören kann, mitzuwippen?

De La Soul, „De La Soul Is Dead“

Auf ihrem zweiten Album wandten sich De La Soul von der „Daisy-Age“-Freundlichkeit ihres Debüts von 1989 ab und bevorzugten schlankere, mitreißende Jams und Sketche, die Gangsta-Rap gnadenlos auf die Schippe nahmen. Die hypnotische Vielfalt des Albums drehte sich um die samplerlastigen Beats des Produzenten Prince Paul (siehe den Disco-Rap-Klassiker „A Roller Skate Jam Named ‚Saturdays‘”); die Jungs wagten sich auch an mutige Themen heran (in der verstörenden Inzestgeschichte „Millie Pulled a Pistol on Santa”), ohne dabei ihren geschickten, cleveren Reimstil zu verlieren. Das Ergebnis war ein düsterer Klassiker, der seltsamer und tiefgründiger war, als die meisten Leute 1991 bemerkten.

Yo La Tengo, „I Can Hear the Heart Beating as One”

Wenn dies das Zeitalter der Ironie war, hat das niemand Yo La Tengo gesagt – sie machten einfach weiter und produzierten ein blumig-romantisches Gitarrenalbum nach dem anderen und taten für die Ehe, was Velvet Underground für Heroin getan hatte. Auf diesem Album ist in ihrer kleinen Welt alles in Ordnung: Gitarrist Ira Kaplan segelt auf perfekten Gitarrendrones wie „We’re an American Band“ davon, Schlagzeugerin Georgia Hubley singt das Feedback-Wiegenlied „Shadows“ und Bassist James McNew trällert die akustische Klage „Stockholm Syndrome“. Yo La Tengo finden auch Zeit für ein paar Space-Disco-Neuheiten, ein lautes Beach-Boys-Cover und ein paar alberne Liebeslieder, was zusammen das mitreißendste Album ihrer glänzenden Karriere ergibt.

Pulp, „Different Class”

Jarvis Cocker, ein Britpop-Rebell mit einem Herzen aus Glas, präsentierte sich auf „Different Class“ als Star im klassischen Bowie-Stil. Er kleidete seinen schmächtigen Körper in eine unheilige Ansammlung von Secondhand-Klamotten, schüttelte das, was Mama ihm gegeben hatte, zu den fruchtigen Kammerrockklängen der Band und ließ seine heisere Stimme erklingen, um zu singen: „Ich habe deine Mutter zweimal geküsst/Und jetzt bin ich bei deinem Vater dran.“ Different Class bedient sich melodischer Klänge von Stereolab und Serge Gainsbourg, um in „Bar Italia“ einen Kater romantisch klingen zu lassen, während er in „Underwear“, „Disco 2000“ und der Hymne „Common People“ der Herzensqual in der Vorstadt nachhängt. Jarvis Cocker: internationaler Mann voller Geheimnisse.

Marilyn Manson, „Antichrist Superstar“

Plötzlich bewaffnet mit einer seltsamen Mischung aus Cartoon-Empörung und echten Melodien – ganz zu schweigen von der erstklassigen Produktion von Trent Reznor – erobern fünf Schockrocker aus Florida in ihren Suspensorium-Trägern das ganze Land. Das Album bedient sich der Atmosphäre des Goth, des Disco von Ministry und Nine Inch Nails und der Ideen des angesehenen alten Klangphilosophen David Bowie. Aber was es wirklich über das Recherché hinaushebt, ist Manson selbst, ein in Ohio aufgewachsener Youngster, der es schafft, ausgerechnet seinem Bullshit Charme zu verleihen.

Fiona Apple, „Tidal”

Nach Alanis wimmelte es in den Radios von unglücklichen Naivchen, die tragische Balladen über ihre gequälten Augen sangen, aber irgendwie stach Fiona Apple als böses, böses Mädchen hervor. Apples rauchige Stimme und jazzige Melodien verleihen ihren Bekenntnissen auf „Tidal“ eine unerwartete Tiefe, während die neunzehnjährige New Yorker Kunststudentin in schrägen, anzüglichen Klavierballaden wie „Never Is a Promise“ über jugendliche Unzufriedenheit grübelt. „Never Is a Promise“. Mit dem ungewöhnlich rockigen „Criminal“ liefert sie außerdem einen mitreißenden Titelsong, die Hymne einer jungen Frau, die mit einem sensiblen Mann leichtfertig umgegangen ist und noch leichtfertiger mit sich selbst.

The Smashing Pumpkins, „Mellon Collie and the Infinite Sadness”

„Ich fürchte, ich bin gewöhnlich, genau wie alle anderen“, klagt Meister Billy Corgan in „Muzzle“ aus diesem epischen Doppelalbum. Angst kann ein großer Motivator sein, und Corgan nutzte sie, um sein Taj Mahal zu errichten, ein klanglich umwerfendes Monument der Finsternis und des Glamours. Corgan wurde vorgeworfen, nicht punkig genug zu sein, doch mit „Mellon Collie“ zeigte er, wie Punk klingen könnte, wenn Steven Spielberg sich daran versuchen würde. Die wütenden Songs lassen Wut und Entfremdung durch wunderschön hässliche Gitarren-Schlagzeug-Attacken aufbläh

Björk, „Post”

Ja, die Musik von Björk ist „post” – Post-Rock, postapokalyptisch, mit einem auffällig futuristischen Ton. Aber sie ist auch „prä”, sie zapft Emotionen an, die von rationalem Denken ungezähmt sind. Die elektronischen Klanglandschaften, die sie auf „Post” mit Hilfe von englischen Dancefloor-Stars wie Nellee Hooper, Tricky und Howie B. erschafft, bieten ihr viel Raum zum Entfalten. Und sie geht überall hin, von der mit Schrott übersäten Klippe des skurrilen „Hyper-Ballad” bis zum psychischen Tiefwald von „Isobel”, in Songs, die die Rhythmen des frühen Drum-and-Bass mit den Gesangslinien isländischer Volkslieder verbinden, gewürzt mit einer Prise Musical-Comedy. Björk erfindet ihr eigenes Genre und präsentiert, was sie als „eine Armee von mir“ bezeichnet – die vielen kämpfenden Stimmen im hyperaktiven Gehirn einer Frau.

The Breeders, „Last Splash”

Kim Deal von den Pixies stellte ihre alte Band – wenn auch nur für ein Album – mit lauten, verrückten Songs über Sommer, Sex und Songs in den Schatten – unterstützt von ihrer Zwillingsschwester Kelley an der Gitarre. Der einzige Hit des Albums, „Cannonball”, ist bis heute einer der absurdesten Popsongs, die jemals die Popcharts stürmten.

Guided by Voices, „Bee Thousand”

Die sechs vorherigen Alben von GBV (die in limitierter Auflage auf winzigen Indie-Labels erschienen) waren brillant, aber „Bee Thousand” war eine Meisterleistung eines guten alten amerikanischen Kellergenies. Guided by Voices, eine wechselnde Gruppe von Mittdreißigern aus Dayton, Ohio, bewegte sich Guided by Voices auf vertrautem Terrain: klassische englische Pop-Rocker wie The Who, The Kinks und The Beatles, allerdings gefiltert durch spätere Beatlemaniacs wie Cheap Trick und Robyn Hitchcock sowie Low-Fi-Avatare wie Daniel Johnston und Pavement.

Aufgenommen auf einem VierspurgerätSpur-Maschine aufgenommen, klingt „Bee Thousand“ wie ein Lieblingsbootleg oder eine geliebte alte LP, deren abgenutzte Rillen nur noch ein verschwommenes Durcheinander preisgeben. Verstärkerbrummen, schniefende Musiker und quietschende Stühle sind Teil des Mixes, aber die hausgemachte Produktion unterstreicht nur die Stärke der Songs – Low-Fi oder nicht, es lässt sich nicht leugnen, dass hier eine erstaunliche Welle von Gitarrenpop-Glanz wie „Tractor Rape Chain“ zu hören ist. „Tractor Rape Chain“.

Oasis, „Definitely Maybe”

Während US-Bands mit ihrem Ruhm hadern, verkündet Oasis: „Tonight, I’m a rock & roll star.” Tatsächlich ist der Titel dieses Debütalbums – eine Explosion aus kraftvollen Gitarren, spöttischem Gesang, Retro-Hooks und arroganter Selbstdarstellung – das Einzige, was daran ambivalent ist.

„Du kannst alles haben, aber wie viel willst du wirklich?”, fragen die Gallagher-Brüder in „Supersonic”, und die Antwort lautet: verdammt viel. Die Hits kamen später, aber hier hat Oasis in ihrem Kampf um die Wiedereroberung des britischen Rock eine Brücke in die USA geschlagen.

Neil Young und Crazy Horse, „Ragged Glory“

Um die Neunzigerjahre anzukurbeln, kam Neil Young wieder mit Crazy Horse zusammen, drehte die Verstärker auf und blickte als Songwriter zurück, um zu sehen, ob noch etwas übrig war. Es fließt zwar etwas Blut („Love to Burn”, „Fuckin‘ Up”), aber „Days That Used to Be” und „Mansion on the Hill” lassen die Ära des Friedens, der Liebe und des Müsli mit einer Sentimentalität wiederaufleben, die sich Young nur selten erlaubt. Die langen Gitarrensoli sind jedoch das eigentliche Highlight dieses Albums. Sie sind zerklüftet und glorreich zugleich und verwandeln diesen Rückblick in einen Blick nach vorne: Die Gitarrengewalt des Grunge steht vor der Tür.

The Rolling Stones, „Bridges to Babylon”

Vielleicht war es das Biz-Markie-Sample in „Anybody Seen My Baby?”, das darauf hindeutete, dass die Rolling Stones auf „Bridges to Babylon” neue Energie tankten. Nicht, dass ihre Rocknummern („Flip the Switch”) oder Balladen voller spöttischer Reue („Already Over Me”) fehlen würden.

Es ist vielmehr so, dass alles belebter klingt – vom Reggae-Swagger in Keith Richards‘ „You Don’t Have to Mean It“ bis zu Mick Jaggers hedonistischem Manifest „Saint of Me“. Eine Brücke ins 21. Jahrhundert? Für die Stones ist „Babylon“ genau das Richtige.

Belle and Sebastian, „If You‘re Feeling Sinister”

Diese schottische Band, die ihre Instrumente wechselnd spielte, verkörperte den ultimativen Triumph des Twee, jenes britischen Subgenres, das Rock-Hipness und amateurhafte Leidenschaft auf unrockige Interessen wie Kaffeehaus-Folk, französischen Pop der 1960er Jahre und die Werke von Burt Bacharach übertrug. Unter der lockeren Leitung des ehemaligen Chorknaben und Smiths-Verehrers Stuart Murdoch verbanden Belle and Sebastian Cello, Trompete und Streicher mit Skiffle-Beats und Melodien, die sie nach stundenlangem, einsamen Hören von Vintage-Top-40-Radio komponiert hatten. Seit Nick Drake hatte keine so ruhige Band mehr so laut gesprochen.