Berlinale: Sex Sells mit „Fifty Shades Of Grey“ oder: In der Mitte wird gefickt

Sex war am Mittwoch auf der Berlinale ein großes Thema, ob in Peter Greenaways spielerischer Hommage »Eisenstein in Guanajuato«, in der restaurierten Fassung von Mark Christophers »54: The Director's Cut« oder in Sam Taylor-Woods Verfilmung des vermeintlichen SM-Bestsellers »Fifty Shades of Grey«.

Aferim!

Schon in dem rumänischen Beitrag „Aferim!“ von Radu Jude, der als erster Wettbewerbsbeitrag am Mittwoch Premiere feierte, spielt Sex eine wichtige Nebenrolle. Denn der »Zigeunersklave« Carfin (Cuzin Toma) hat eine leidenschaftliche Affäre mit der Frau seines Bojaren. Als dieser dahinter kommt, liegt ein Ehrenmord in der Luft. Carfin ergreift die Flucht, der nächste Affront gegenüber seinem Herrn, der den Freischärler Costandin (Teodor Corban) und seinen Sohn Ionita (Mihai Comanoiu) anheuert, seinen Sklaven wieder herbeizuschaffen, um ein Exempel zu statuieren.

In dieser Situation setzt der schwarz-weiße Romanowestern von Radu Jude, der mit „The happiest girl in the world“ seinen internationalen Durchbruch feierte, ein. Man sieht Costandin und Ionita durch eine prärieähnliche Landschaft reiten. Sie werden in dem Film wie die rumänische Version von Don Quichote und Sancho Pansa inszeniert, die auf der Suche nach dem Sklaven durch die rumänische Landschaft reiten. So ergibt sich ein Panorama der feudalen rumänischen Gesellschaft in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts, in dem die hierarchischen Machtverhältnisse das Leben der Menschen prägen. Die Grundlage dieser Geschichte sind historische Dokumente und Lieder, in denen eine ähnliche Geschichte wie diese hier besungen wird.

„Aferim!“, ein Schimpfwort für Zigeuner, lebt vor allem von den rauen Monologen Constandins und einiger anderen Figuren. So hält etwa ein orthodoxer Priester, dem die beiden Reiter unterwegs begegnen, einen irrwitzigen Vortrag über die Eigenschaften bestimmter Völker, um zu begründen, warum das Schicksal der Zigeuner darin liege, als Sklaven dienen zu müssen. Dessen Logik nach lieben Franzosen Mode und neigen Italiener zur Lüge. Deutsche rauchen demzufolge viel, Araber haben mehrere Frauen, Türken sind böse und »Zigeuner müssen geschlagen werden«. Hier wird derart mit Klischees gespielt, dass man gar nicht anders kann als lachen.

Insgesamt aber verliert sich Radu Judes Tragikomödie im Westernstil mit Anleihen aus Ritterfilmen in einem völlig überdrehten Stilmix und dem zusätzlichen Anspruch, aus dem historischen Material einen politischen Kommentar zur Gegenwart zu formen. Das ist ein wenig schade, denn der Schwarz-Weiß-Ansatz und die Übertragung des Italowesterns in die Balkanregion war anfangs durchaus vielversprechend.

Eisenstein in Guanajuato

Am Abend feierte der hervorragend arrangierte und wunderbar spielerische Wettbewerbsbeitrag von Peter Greenaway, „Eisenstein in Guanajuato“ seine Premiere. Darin werden vor dem Hintergrund von Eisensteins Dreharbeiten für den niemals verwirklichten Film „Que Vida México“ Fragen von Liebe und Tod diskutiert. Der britische Regisseur Greenaway wollte eigentlich gar keine Filme mehr drehen. Nach dem Genuss dieses Meisterwerks ist man dankbar, dass er es sich anders überlegt hat, denn der Film ist bislang der witzigste, verspielteste und, ja, aufregendste Beitrag im Wettbewerb der 65. Berlinale.

»Es wird Zeit, den größten Regisseur zu feiern, den es jeweils gab«, verkündete Greenaway auf der Pressekonferenz. Tatsächlich ist dieser zitatenreiche Film über zehn aufregende Tage in der mexikanischen Provinzstadt Guanajuato ein großes Fest der Farben und Perspektiven, des Schauspiels und der Dialoge sowie der Möglichkeiten des modernen Kinos. Greenaway ist ein Verfechter des digitalen Kinos, diese Technik biete unendliche Möglichkeiten, noch mehr zu wagen und zu spielen. »Cinema begins now«, meint Greenaway. Es wäre daher auch ein Unsinn gewesen, in dieser Situation die eigene Berufung zu ignorieren.

Der Film beginnt mit der Anfahrt auf Guanajuato, in der Farb- und Schwarz-Weiß-Aufnahmen ineinander übergehen und sich abwechseln. Als Greenaways Eisenstein, herausragend gespielt von dem Finnen Elmer Bäck, aussteigt, schimpft er über die allgegenwärtigen »russischen Spionagefliegen«, die er an ihren blutunterlaufenen Augen und ihrem Akzent erkenne und die seit Russland gefolgt seien. Schon in diesen ersten Szenen wird deutlich, dass dieser Film optisch und dialogisch Großartiges zu bieten hat.

Zehn Tage wird Eisenstein an der Seite seines mexikanischen Führers Palomino Cañedo (Luis Alberti) verbringen, zehn Tage, »die Eisenstein erschütterten«, wie es am Ende des Films heißt. Die Dreharbeiten für einen Film geraten dabei schnell in den Hintergrund. Ins Zentrum rückt das intensive Verhältnis zwischen Eisenstein und seinem Guide Palomino. Er wird ihn nicht nur in den Totenkult Mexikos einweihen, sondern auch in die Liebe einführen.

Die beiden Hauptdarsteller, der Finne Elmer Bäck als Eisenstein und der Mexikaner Luis Alberti als Cañedo, spielen sich mit vollem Körpereinsatz ganz weit nach vorn im Rennen um die Bären für den besten männlichen Act. Bäck spielt den Eisenstein als wahnsinniges Genie, sensibel und kindisch, das neugierig auf die Welt ist und zugleich Angst vor ihr hat. Sein Counterpart Alberti verkörpert mit der Figur des Begleiters all das, wofür Mexiko hier stehen könnte – das Exotische und Verführerische, aber auch das Unnahbare und Gefährliche. Gemeinsam geben Bäck und Alberti ihren Figuren eine faszinierende körperliche Präsenz und Tiefe.

„Eisenstein in Guajanuato“ ist ein von der ersten bis zur letzten Szene durchkomponierter Film, ohne dabei konstruiert zu wirken. Jede Einstellung ist ausbalanciert, jede Szene im Flow der Geschichte am richtigen Platz. Der Höhepunkt findet exakt im Zentrum des Films statt. Das führt allerdings auch dazu, dass sich der zweite Teil des Filmes etwas zäh anfühlt, angesichts des sich stetig steigernden Feuerwerks, das Greenaway und seine Crew bis dahin abgefeuert haben.

Die zentrale Szene ist als »Initiationsakt« angelegt, eine Sexszene, die es in ihrer unmittelbaren Intensität in sich hat. Im Mainstream-Kino ist sie in der Form vielleicht nur mit den Aktszenen von Léa Seydoux und Adèle Exarchopoulos in Abdellatif Kechiches „Blau ist eine warme Farbe“ vergleichbar (Am Rande bemerkt: Nach deutscher Rechtsprechung könnte dem Film aufgrund einer nicht zu übersehenden Erektion die Einordnung in die Kategorie Porno drohen).

Greenaway belässt es nicht bei der reinen Sexszene, sondern erzählt zu dieser die Geschichte der Invasion Lateinamerikas und die der Russischen Oktoberrevolution. Beide assoziiert er mit der Metapher der »Entjungferung«. So wie Sergej Eisenstein durch seinen Begleiter Palomino Cañedo seine Unschuld verliert, haben Lateinamerika und das russische Volk ihre Unschuld verloren. Was auch immer aus diesem Film im Wettbewerb und danach wird, allein diese zehn Minuten im Zentrum des Films sind ein Meisterwerk.

54: The Director’s Cut

Auch im Director’s Cut von Mark Christophers Hommage an New Yorks legendäres Studio 54 geht es in weiten Teilen um Sex. Allerdings schwingt hier immer auch der Abgrund des Missbrauchs mit, in der restaurierten deutlicher als vorher. 1998 wurde eine erste, deutlich abweichende Version des Musik- und Club-Klassikers gezeigt, als die, mit der der amerikanische Regisseur jetzt auf der Berlinale zu Gast ist. Damals hatten ihn die Produzenten gebeten, 40 Minuten aus dem Director’s Cut herauszunehmen und 25 davon in modifizierter Fassung wieder einzufügen. Dieser Eingriff ist jetzt rückgängig gemacht worden, so dass man nun dem 19-jährigen Shane O’Shea, gespielt von Ryan Philippe, auf dem Weg in und durch New Yorks berühmtesten Club so folgen kann, wie es Mark Christopher vorgesehen hat.

In „54: The Director’s Cut“ wird die dunkle Seite der Geschichte stärker nach außen gekehrt. Mark Christopher und Alexander Gruszynski setzen im Original noch stärker auf den Effekt von Licht und Gegenlicht, den sie selbst »Lighting Darkness« nannten. So wirken die Aufnahmen im Club noch stärker, als stünde man mittendrin, zugleich aber auch düsterer als bisher. In der Originalfassung war dies beabsichtigt, um den Aspekt des Machtmissbrauchs durch sexuelle Übergriffe stärker sichtbar zu machen. Sowohl Shane als auch sein Freund Greg Randazzo (Breckin Meyer) werden hier von Clubbesitzer Steve Rubell (Mike Myers) deutlich offensiver bedrängt, als es in der alten Fassung der Fall war.

Im Studio 54 traf sich die High Society der Vereinigten Staaten, es war der einzige Ort, wo ein Barmann Berühmtheit erlangen konnte – indem er die richtigen Dinge zur richtigen Zeit mit den richtigen Leuten gemacht hat. Shane O’Shea ist genau so ein Typ. Aufgeschlossen und wagemutig, hungrig nach Anerkennung und durstig nach Liebe scheint er in dieser glitzernden Welt intuitiv zu wissen, auf wen er sich einlassen kann oder muss, um voranzukommen.

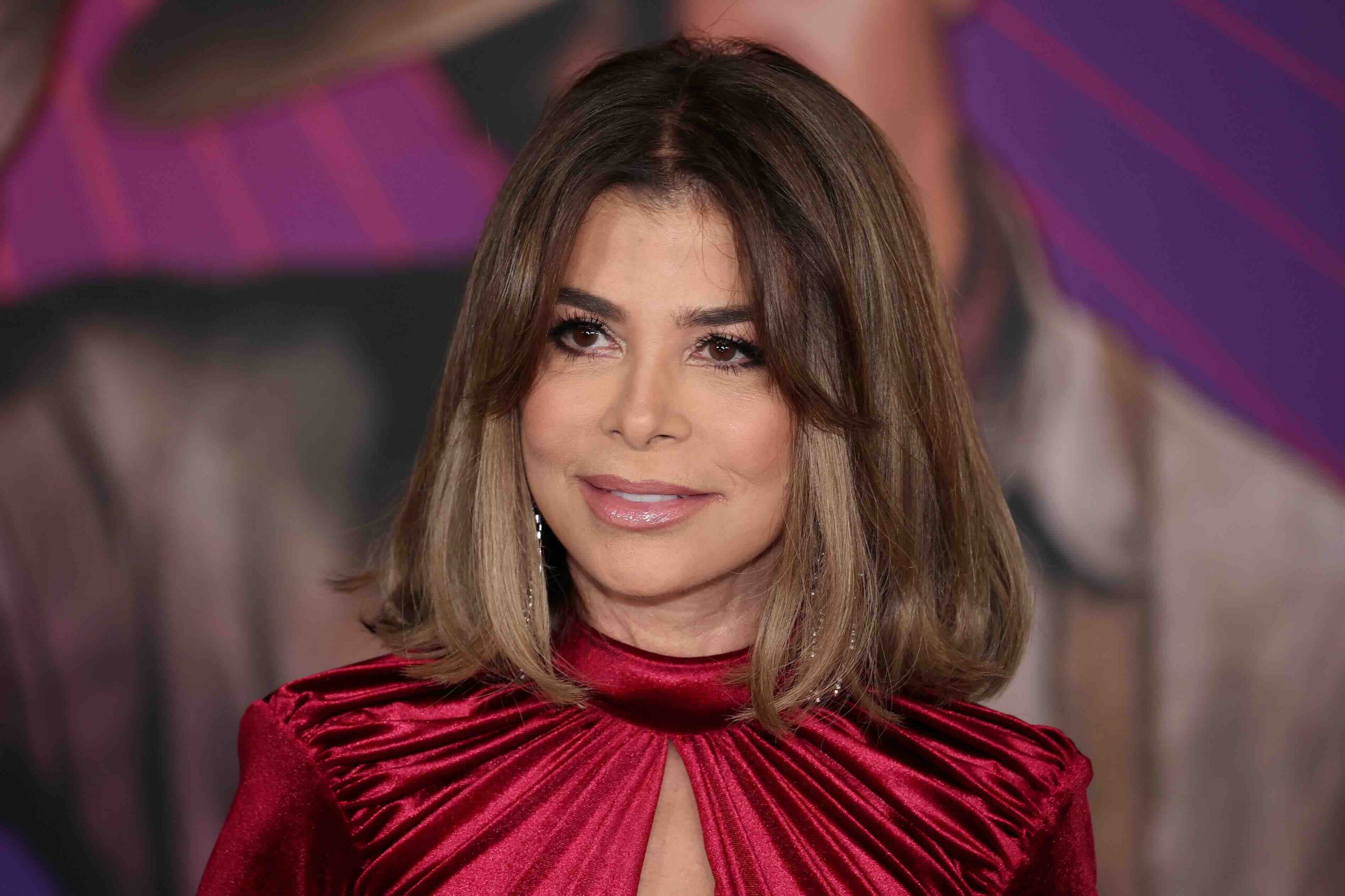

Mark Christophers Film ist eine Hommage an eine Welt, die nicht mehr existiert, auch wenn uns Terrence Malick in seinem Wettbewerbsbeitrag „Knight of Cups“ diesen Anschein machen wollte. Der Kit Kat Club in Berlin hatte zu Zeiten, als er noch im Metropol in Schöneberg beheimatet war, zumindest eine ähnliche Art der gepflegten Freizügigkeit praktiziert. Heimat einer eigenen Musikkultur, wie es das Studio 54 war, war der Berliner Hedonistenclub aber nie. Allein für den Sound – von »Keep on Dancing« von Gary’s Gang über »I got my mind made up« von Instant Funk bis hin zu »I need a man« von Grace Jones – lohnt es sich, eine der beiden letzten Vorstellungen von „54: The Director’s Cut“ am heutigen Donnerstag zu sehen. Zumal man mit der jungen Salma Hayek in der Nebenrolle der Garderobendame und Sängerin Anita Randazzo auch noch ein wenig Filmgeschichte geboten bekommt.

Fify Shades Of Grey

Am späten Abend lief dann Sam Taylor-Johnsons Verfilmung des SM-Bestsellers „Fifty Shades of Grey“. Die Geschichte der schüchtern Studentin Anastasia Steele, die sich Hals über Kopf in den smarten und dominanten Multimilliardär Christian Grey verliebt, ist schon tausend Mal erzählt worden. Ebenso oft ist auf den Umstand hingewiesen worden, dass es in der Romanvorlage nicht um sexuelle Freiheit geht, sondern um das Bestärken eines prüden Weltbildes, in dem der Mann das Sagen hat und die Frau ihm sehnsüchtig erlegen ist. Beides soll an dieser Stelle kein 1001. Mal erfolgen.

Parallel zur Weltpremiere im sanierten Zoopalast fand eine Pressevorführung am Potsdamer Platz statt, die brechend voll zu werden drohte. Denn bereits knapp 90 Minuten vor dem Beginn fingen erste Journalisten an, sich vor dem Kino aufzureihen. Zu Beginn der Vorführung war der Saal dann aber nur mäßig gefüllt. Ohnehin hatten sich mindestens 90 Prozent der anwesenden Pressevertreter ihre Meinung schon gebildet. Die meisten wollten sie einfach nur bestätigt sehen, wahrscheinlich, um am Morgen des Kinostarts mit umso breiterer Brust über den Film spotten zu können. So wurde bereits bei den ersten, aus dem Trailer bekannten Szenen lauthals hämisch gelacht, selbst dann, wenn es eigentlich keinen Anlass gab. Gemeinsam lacht es sich eben leichter.

Taylor-Johnsons Verfilmung gab aber auch in den verbleibenden zwei Stunden ausreichend Anlass, entweder fassungslos mit dem Kopf zu schütteln oder aber verzweifelt den Unsinn, den man sah, wegzuprusten. Dass der gleichnamige Roman von E. L. James nur tumbe Dialoge liefert, ist das eine. Dass die beiden wenig bekannten Hauptdarsteller Jamie Dornan und Dakota Johnson dazu aber eine noch dümmere Mimik aufsetzen müssen, das andere. So sieht man etwa Anastasia Steele alle zwei Minuten gewollt lasziv auf ihren Lippen kauen, so dass man sich irgendwann zu fragen beginnt, ob es denn keinen Kieferorthopäden gibt, der diesen Überbiss mal beseitigen möge. Christian Grey seinerseits versucht zwanghaft eindringlich zu kucken, um seiner Dominanz Nachdruck zu verleihen. Es bleibt beim Versuch.

Dazu kommt eine Inszenierung, die an Kitsch nicht mehr zu überbieten ist. Mitten in diesem Film denkt man schon sehnsüchtig an die gedanklich bereits gestrichene zweite Pressevorführung am Freitag, wenn die Neuverfilmung von „Cinderella“ mit Cate Blanchett und Stellan Skarsgård gezeigt wird. Sie wird zweifellos weniger Kitsch beinhalten, als dieses dümmliche Machwerk.

Entsprechend wird hier auch kein aufregender Sex gezeigt, sondern eine durchschnittliche Frauenfantasie einer Männerfantasie einer Frauenfantasie. Die Figuren bleiben ambivalent, nicht weil sie zwei Seelen in ihrer Brust tragen, sondern weil ihre oberflächliche Charakterisierung hinten und vorne wackelt. Und nicht zuletzt ist das Product Placement derart unverfroren, dass dieser Film auch gut und gern als Dauerwerbesendung durchgehen würde.

»Warum bist du so?«, fragt Anastasia am Ende rätselnd ihren Christian. Würde man diese Frage auch an den Film richten, bliebe die Antwort wohl dieselbe. »Weil ich in 50 Facetten abgefuckt bin.«