Die 250 besten Alben des 21. Jahrhunderts

Mit 25 Jahren dieses Jahrhunderts im Rückblick: Diese Alben haben unsere Zeit geprägt.

Tego Calderón, „El Abayarde“ (2002)

Daddy Yankees knackig konstruierte Hits hatten in den 2000er Jahren mehr Einfluss auf das anglo-amerikanische Publikum, aber Tego Calderóns bodenständige Persönlichkeit und tiefe, gutturale Vocals waren auf lange Sicht ebenso einflussreich, wenn nicht sogar mehr. Die puerto-ricanische Legende ist auf El Abayarde von 2002 eine charismatische Präsenz, die gelassen über einige der schwungvollsten Reggaeton-Beats fließt, die Studiozauberer wie Luny Tunes und Noriega damals produzierten. Jeder Vers trieft vor Stil, Charme und Stolz auf seine afro-latinx-Community. Stell dir einen jungen Bad Bunny vor, der „Al Natural“ und „Pa’ Que Retozen“ hört, und du wirst verstehen, warum der Superstar Calderón wiederholt als eine seiner größten Inspirationen bezeichnet hat. —S.V.L.

Chief Keef, „Finally Rich“ (2012)

2011 wussten nur wenige, was sie von Chief Keef als Künstler halten sollten, oder von der größeren Gruppe von Chicago-Drill-Künstlern, zu deren Gesicht er widerwillig gemacht wurde. Jeder hatte eine Meinung über den damaligen Teenager, und sein zurückhaltendes Wesen ließ den Lärm in den Vordergrund treten. Doch die Welle der Aufmerksamkeit, die er erhielt, war ebenso unbestreitbar wie seine Musik unbeschreiblich. Als er „Love Sosa“ und „Citgo“ veröffentlichte, tat er dies inmitten einer Gruppe von Rapper’s Rappern, die immer noch als Standard des Rap angesehen wurden. Rap-Songs, die zu 100 % aus Harmonien bestanden, wurden als Ausreißer angesehen, wenn nicht gar als Nicht-Hip-Hop abgetan. Doch teilweise wegen ihm und Finally Rich ist dieser Sound jetzt ein Pop- und nicht nur ein Rap-Standard. —A. Gee

Spoon, „Kill the Moonlight“ (2002)

Spoon wurde um die Jahrtausendwende zu einer der prägenden Indie-Rock-Bands, und dieses Meisterwerk von 2002 zeigt, wie viel sie aus einem minimalistischen und stacheligen, aber herzlichen Signature-Sound herausholen können. „The Way We Get By“ ist der eingängige und vorantreibende Piano-Rocker über, wie Frontmann Britt Daniel in einem Interview sagte, „ein schäbiges Paar, das auf dem Rücksitz high wird“, während Songs wie „Back to the Life“ und „Jonathan Fisk“ vorbeizischen und jede Menge kleine Thrills einpacken, von gezielten Riffs bis hin zu kleinen Hooks, die in Daniels markantem Sandpapier-Gesang geliefert werden. Der echte Knaller ist jedoch „Paper Tiger“, ein ziemlich hinreißendes Liebeslied, in dem die Stacheligkeit (und die Drums) nachlassen, zugunsten von hallenden Loops und Daniels Versprechen, dass er „da sein wird, wenn du das Licht ausmachst“. —C.H.

Maxwell, „Blacksummer’snight“ (2009)

Maxwell brach in den Neunzigern als Teil der Neo-Soul-Bewegung durch, doch als er 2009 Blacksummers’ night veröffentlichte, war es sein erstes neues Album seit acht Jahren. Das Warten hatte sich gelohnt. Zusammen mit dem Jazzmusiker Hod David produzierte Maxwell üppig ausgedehnte Tracks, die dennoch vor Spannung und Energie sprudelten, vom perlenden Funk in „Cold“ bis zum unerbittlich flehenden Ballad „Fistful of Tears“. Der Moment für die Ewigkeit war „Pretty Wings“, bei dem Maxwells vielschichtiger Falsettgesang wunderschön gegen ein Schmetterlings-Shuffle und ein ekstatisch subtiles, von Hörnern durchzogenes Arrangement spielte, um das vielleicht strahlendste R&B-Abenteuer des Jahrhunderts zu schaffen. —J.D.

Eric Church, „Chief“ (2011)

Eric Church hatte bereits zwei gut aufgenommene Alben veröffentlicht, als 2011 Chief erschien, aber das dritte Album des North Carolina-Native war der Moment, in dem seine Vision zum ersten Mal vollständig Gestalt annahm. Es gab mutige Experimente – wie den detuned Hard Rock, der das Album mit „Creepin‘“ eröffnet – neben dem knallharten Stones-artigen Riffing von „Drink in My Hand“ und der süß nostalgischen „Springsteen“, die alle Churches Meisterschaft über große Country- und Rock-Gesten demonstrierten. Er wurde in den 2010er Jahren noch seltsamer und wilder, aber Chief ist der Moment, in dem Churches konventionssprengende Persönlichkeit Gestalt annahm und seine Legende zementierte. —J.F.

120 Burna Boy, „African Giant“ (2019)

„Ich wollte nicht in eine Schublade gesteckt werden“, sagte Burna Boy einmal über seinen musikalischen Ansatz. „Deshalb habe ich Afrofusion geschaffen.“ African Giant war die Afrofusion des nigerianischen Superstars – seine Mischung aus Hip-Hop, R&B, Dancehall und anderen Sounds mit nigerianischer Musik – in ihrer expansivsten und ambitioniertesten Form. Afrika steht im Mittelpunkt von allem; Burna singt hauptsächlich auf Pidgin, Yoruba und Igbo und holt Gäste aus ganz Afrika und seiner Diaspora dazu, darunter Angélique Kidjo, Damian Marley, Future, der Dancehall-Sänger Serani und Nigerias Kel-P, der einen Großteil des Albums produzierte. Es ist gleichermaßen geschmeidig, introspektiv und pointiert, während Burna sowohl selbstbereichernde Politik als auch die Geschichte des britischen Imperialismus in seiner Heimat anprangert, über Grooves, die sich endlos ausdehnen zu können scheinen. —C.H.

Lorde, „Pure Heroine“ (2013)

Als Lorde darum bat, als Herrscherin bezeichnet zu werden, hatte sie die Position bereits eingenommen. Auf ihrem Debütalbum prophezeite sie eine zunehmend schwierige Coming-of-Age-Erfahrung in „Ribs“, setzte ihre Untersuchung des verwirrenden Zeitverlaufs in dem glitzernden Deep Cut „A World Alone“ und dem dröhnenden „400 Lux“ fort. Es gab eine Selbstsicherheit in Lordes Auftritten in Songs wie „Team“ und „Glory and Gore“, die sich mit groovenden Basslines und stampfenden Beats tief einprägen. Die Popmusikerin war erst 16 Jahre alt, als sie das 10-Track-Album veröffentlichte. In einem Alter, in dem jede Emotion auf ein explosives Maß an Intensität gesteigert ist, verpackte sie diese Gefühle in eine scharfsinnige Umarmung des Teenager-Melodrams. —L.P.

Drake, „If You’re Reading This It’s Too Late“ (2015)

Bis 2015, mit fünf vollständigen Projekten unter seinem Gürtel, war Drake kulturell unvermeidlich. Man konnte nicht durch Instagram scrollen, ohne den Caption „I was running through the six with my woes“ unter einem mittelmäßigen Gruppenfoto zu lesen. Kein Wunder, dass die Ausbeute unglaublich war: Der kanadische Rapper brachte schlanke, düstere Beats aus seiner Heimatstadt Toronto mit, um einige der ehrlichsten Verse seiner Karriere zu untermalen. Auf If You’re Reading This It’s Too Late war Drake gleichzeitig der rücksichtslose Rapper auf der Jagd und der traurige Poet, der seine inneren Turbulenzen teilte. Obwohl es ein überraschend veröffentlichtes Mixtape war, wurde das Album sofort ein Hit – und ein Juwel in Drakes Diskografie. —M.G.

Beck, „Sea Change“ (2002)

„Ich habe immer persönlichere Sachen geschrieben“, sagte Beck 2002 zu Rolling Stone. „Ich dachte nur, niemand wollte sie hören.“ Das änderte sich mit diesem tiefblauen Liederzyklus über Herzschmerz, der kurz nach dem Ende einer achtjährigen Beziehung aufgenommen wurde – sein ganz eigenes Blood on the Tracks. Zu einer Zeit, als die meisten Zuhörer ihn noch als postmodernen Scherzkeks hinter Odelay und Midnite Vultures kannten, tauchte Beck als erstklassiger Singer-Songwriter wieder auf. Die wunderschönen Produktionselemente von Radiohead-Mitarbeiter Nigel Godrich ließen rohe Klagen wie „Guess I’m Doing Fine“ und „The Golden Age“ noch härter treffen. —S.V.L.

Leonard Cohen, „Old Ideas“ (2012)

Zur Zeit von Old Ideas hatten die meisten von uns aufgegeben, jemals neue Songs von Leonard Cohen zu hören, der fast 80 war. Doch Cohen war immer einer für ein unerwartetes Comeback, und seine Arena-Tour-Triumphe der späten 2000er Jahre schienen dieses hier befeuert zu haben. Die Themen – Liebe als Sklaverei, Sehnsucht und Bedauern, die Launen des Alters – waren nicht neu. Doch die Low-Fi-Synth-Cabaret-Arrangements von Co-Produzent Patrick Leonard und die tröstenden Harmonien von Sharon Robinson verliehen der Musik eine elegante, abgeklärte Würde: Mit anderen Worten, perfekte Kulissen für später-Leonard-Sentiments wie „I got no future, I know my days are few/The present’s not that pleasant, just a lot of things to do“. —D.B.

Miguel, „Kaleidoscope Dream“ (2012)

Auf seinem bezaubernden zweiten Album schafft Miguel ein lebendiges, ständig wechselndes Klangerlebnis. Mit Produktionen von Oak Felder, Salaam Remi und dem Kalifornier selbst strahlt jeder Track eine dynamische Mischung aus wechselnden Vibes aus, die für den nebligen, ätherischen Sound des 2012er Albums unerlässlich sind. Miguels akribische Aufmerksamkeit für die Details des R&B ist in vollem Umfang zu hören – von seinen mühelosen Lockrufen bis zu seinem verführerischen Songwriting in Tracks wie dem sinnlichen „How Many Drinks“ und dem atemberaubenden „Adorn“. Dank seiner mutigen, genreübergreifenden Bestäubung und emotionalen Tiefe durchdringt der Einfluss von Kaleidoscope Dream weiterhin die moderne R&B-Landschaft. Und nach all den Jahren ist es immer noch der perfekte Soundtrack für intime Momente. —J.J.

Gillian Welch, „Time (The Revelator)“ (2001)

Gillian Welchs drittes Album wurde genau so aufgenommen, wie Welch und ihr Partner David Rawlings es sich immer gewünscht hatten: Nur die beiden Sänger-Gitarristen, die um ein Mikrofon herum singen. Das Ergebnis ist schlichtweg Welchs Meisterwerk, 10 Songs über Entfremdung und Entkopplung und existenziellen Untergang, die Napster beklagten, Steve Miller erwähnten und den Geist des legendären Songwriters John Hartford beschworen, dessen Tod das 15-minütige Opus „I Dream a Highway“ inspirierte. In den mehr als 20 Jahren seit seiner Veröffentlichung hat sich Time (The Revelator) als das einflussreichste Werk des Duos erwiesen, das einen modernen Standard inspirierte und sogar einen dystopischen historischen Feiertag erfand. —J. Bernstein

My Chemical Romance, „The Black Parade“ (2006)

206

Sobald Frontmann Gerard Way nüchtern wurde, konnte nichts My Chemical Romance mehr aufhalten. Die neu gewonnene Klarheit führte zu The Black Parade, einem Rock-Oper-Konzeptalbum, das es schafft, Einflüsse von Queen, Pink Floyd und David Bowie in einen Emo-Schlachtruf für Millennials zu verwandeln. Die ambitionierten Ergebnisse – teilweise geschrieben, während MCR in engen Bussen auf der Warped Tour 2005 schlief – machten die Jersey-Pop-Punker zu vollwertigen Arena-Rock-Stars und zu einem Bezugspunkt für das gesamte Genre. Sie schafften das alles mit einer Reihe von Songs, die Trauer und Tod mit nüchterner Furchtlosigkeit konfrontieren. —M.G.

Carly Rae Jepsen, „Emotion“ (2015)

Carly Rae Jepsens überschwängliche Persönlichkeit und Songs sind so ansteckend, dass selbst die zynischsten Zuhörer nicht umhin können, mitzusingen. Das dritte Album der Pop-Purveyor-for-All hatte viel zu leben, nachdem ihr verknallter Juggernaut „Call Me Maybe“ erschienen war, doch auf Emotion reifte sie, ohne den romantischen Optimismus zu verlieren, der ihr früheres Werk befeuerte. Der Opener „Run Away With Me“ setzt den Ton dafür, seinem Herzen mit voller Hingabe zu folgen. Obwohl „Your Type“ davon handelt, in der Friendzone zu sein, verspricht es dennoch, „Zeit für dich“ zu machen, und die Klage von „Boy Problems“ ist mehr ein verschwörerischer Mädchenhymne als ein Song über einen Typen. Emotion stellt das Wahrsein zu sich selbst über alles. —A.L.

Erykah Badu, „Mama’s Gun“ (2000)

Wenn Erykah Badus Debüt Baduizm von 1997 sie als eine wichtige Stimme innerhalb der damals aufkeimenden Neo-Soul-Bewegung vorstellte, etablierte ihr Nachfolger von 2000 sie als eine Künstlerin, die sich nicht in eine bestimmte Genre- oder Subkultur-Schublade stecken ließ. Die selbstbeschriebene „analoge Frau in einer digitalen Welt“ kombiniert locker-limbige Musik mit scharf beobachteter Poesie über Liebe und Leben auf aufregende Weise, sei es, wenn sie um Roy Ayers‘ geschmeidige Vibraphonik in „Cleva“ scattet und skittert, die post-breakup-Stücke in „Green Eyes“ auseinandernimmt oder anderen Frauen rät, „leicht zu packen“, wenn sie es mit emotional nicht verfügbaren Männern zu tun haben, in dem frei fließenden „Bag Lady“. —M.J.

Lil Uzi Vert, „Eternal Atake“ (2020)

Wie folgt man einem epochemachenden Emo-Rap-Smash wie „XO Tour Llif3“ von 2017? Wenn du Lil Uzi Vert bist, verbringst du drei Jahre damit, dein seltsamstes und aggressivstes Album zu brauen. Eternal Atake beginnt mit absolut hämmernder Intensität – voller paranoider, end-of-the-night-Brusttrommeln und verrückter Moll-Key-Produktion – und bewegt sich allmählich himmelwärts. Wiederholte Phrasen beginnen, sich wie Mantras anzufühlen, Beschwörungen. All die Heaven’s Gate-Kunst macht über die Laufzeit des Albums einen seltsamen Sinn. Ist dies der Weltraum oder das Jenseits? Uzi ist ein unhilfreicher Virgil, der über Streetwear kichert, düster singt und Triple-Time-Bars spuckt, während die Produktion von Working on Dying immer seltsamer wird. —C.P.

Haim, „Women In Music Pt. III“ (2020)

Haims drittes Album ist eines dieser Alben, die einfach nach Südkalifornien klingen. Die Siebziger-Jahre-Hi-Fi- und Laurel-Canyon-Folk- und Rock-Referenzen sind am deutlichsten, aber unter ihnen fließen Strömungen von Funk, Pop und R&B, die einen Sound schaffen, der in diesem zeitlosen Raum zwischen Vergangenheit und Zukunft, vertraut und neu sitzt. Die SoCal-Sonne hat eine Art, große Gefühle einzufangen und zu backen, aber Haim gedeiht in dieser Hitze. Sie geben liebeskranke Missverständnisse und sexistische Sticheleien, depressive Streifen und romantische Höhen mit eindringlicher Präzision wieder, oft in glorreichem Dreistimmengesang: „Es kostet alles, was ich habe/Nicht zu versagen“, singen die Schwestern in „Leaning on You“. „Also lass mich wissen/Wenn ich nicht allein bin/Lehn mich an dich.“ —J. Blistein

The Mountain Goats, „Tallahassee“ (2002)

John Darnielle von The Mountain Goats etablierte sich um die Jahrtausendwende als einer der brillantesten Geschichtenerzähler der Musik. Dieses Meisterwerk von 2002 zeigte seine Gabe für tief detaillierte Songs über Menschen, die versuchen, sich durch allerlei Schlamm zu navigieren. In diesem Fall geht es um ein Ehepaar am Rande der Scheidung auf einer Straße namens Southwood Plantation Road in Tallahassee, Florida. Die Songs lassen einen ihre Verzweiflung spüren (siehe „No Children“), aber sein Geheimnis ist die Schönheit zwischen den Stacheln. Siehe „International Small Arms Traffic Blues“, ein subtil hinreißendes akustisches Schlaflied, das auf einem dicken Metapher reitet: „Unsere Liebe ist wie die Grenze zwischen Griechenland und Albanien/Laster voller Waffen/Die jede Nacht hin und her fahren/Mond gelb und hell.“ —C.H.

Deftones, „White Pony“ (2000)

Düster und filmisch stellte White Pony neu vor, wie der Machismo des Nu-Metals im neuen Jahrtausend klingen würde. Chino Morenos geflüsterte, gesungene und geschriene Vocals navigieren durch neblige Texte über Lust, Gewalt und existenziellen Horror, vom zermalmenden „Elite“ bis zum ätherischen „Digital Bath“. Produziert von Terry Date, webt das Album genial Shoegaze und Trip-Hop ein – und fügt den Deftones‘ musikalischer DNA unerwartete Schichten emotionaler und technischer Komplexität hinzu. Das akribische, aber surreale Klangbild eröffnete die Möglichkeiten, was Metal sein und klingen könnte, und ebnete den Weg für Bands wie Deafheaven, Bring Me the Horizon, Turnstile und mehr. —S.G.

Tainy, „Data“ (2023)

Tainy ist eine der beständigsten Figuren im Reggaeton. Er begann seine Karriere als 15-jähriger Wunderkind-Produzent, der Hits für einige der größten Namen in Puerto Rico machte – und er wurde nur besser und besser, indem er von hinter den Kulissen die interessantesten Sounds des Genres entwarf. Doch 2023 trat er aus dem Schatten heraus mit dem mutigen, brillanten Album Data, einem meisterhaften, farbenfrohen Kompendium, das bis zum Rand mit unerwarteten Referenzen und Einflüssen gefüllt ist: Cyborg-Fantasien, futuristische Synths, zufällige Nächte in Tokio. Wirklich inspirierte Auftritte von Stars wie Bad Bunny, Daddy Yankee und Rauw Alejandro helfen dabei, Data zu einem wahren Testament von Tainys Vision – und seinem unbestreitbaren Genie in der Musik – zu machen. —J.L.

Fiona Apple, „Extraordinary Machine“ (2005)

Die Veröffentlichung von Fiona Apples Extraordinary Machine war von Verzögerungen und Produktionsänderungen geprägt. Der Sound, bei dem Apple ankam, war zwischen Jon Brions Beatles-artigen orchestralen Verzierungen und Mike Elizondos bodenständigerem, zeitgenössischerem Gefühl aufgeteilt, was eine reiche und eigenwillige Vision kalifornischer Pop-Schönheit schuf. Apples Songwriting balancierte Verletzlichkeit mit einem Sinn für Humor. Songs wie der Titeltrack umarmen Resilienz und Optimismus durch cleveres Wortspiel, während Tracks wie „Parting Gift“ und „O’ Sailor“ tief in Themen wie Bedauern und Selbstbewusstsein eintauchen. Trotz aller Herausforderungen rund um die Veröffentlichung fühlt sich das finale Album sowohl kohärent als auch feierlich an. —A.W.

Brian Wilson, „Smile“ (2004)

Kein Album in der Rockgeschichte ist von mehr Mythen und Legenden umgeben als Smile. Brian Wilson begann das Beach-Boys-Projekt, das er eine „Teenage-Symphonie für Gott“ nannte, 1966 als Nachfolger von Pet Sounds, brach es aber nach einigen Monaten ab, aufgrund des Widerstands seiner Bandmitglieder und seiner zunehmenden psychischen Instabilität. Verlockende Einblicke in das Album sickerten über die Jahre zu Bootleggern durch, darunter atemberaubende Meisterwerke wie „Surf’s Up“, doch Wilson fand erst 2004 die Entschlossenheit, es endlich zu vollenden. Zusammen mit seiner Solo-Band und dem ursprünglichen Smile-Lyriker Van Dyke Parks rechtfertigte dieser neue Blick auf Smile vier Jahrzehnte Geduld. —A. Greene

Chris Stapleton, „Traveller“ (2015)

Chris Stapletons richtiges Debüt war zunächst ein bescheidener Erfolg, bis ein umwerfender Auftritt bei den CMA Awards 2015 mit Justin Timberlake ihn zum Superstar machte und das Album an die Spitze der Charts katapultierte. Eine Sammlung von Eigenkompositionen und ausgewählten Covers, die der Hit-Nashville-Songwriter nach dem Tod seines Vaters zusammengestellt hatte, verwebte Traveller existenzielle Country-Folk-Songs (der Titeltrack), Southern Rock („Fire Away“), klassischen Country („Nobody to Blame“) und glitzernden Soul (seine Neuinterpretation von „Tennessee Whiskey“) mit erdiger Produktion und dieser außergewöhnlichen Stimme. Nashville-Insider wussten, dass Stapleton einer der größten Sänger aller Zeiten war – mit Traveller bekam der Rest der Welt endlich eine würdige Einführung. —J.F.

Lucy Dacus, „Home Video“ (2021)

Zwei Jahre bevor boygenius 2023 mit ihrem Debütalbum durchstartete – und Lucy Dacus zu Mainstream-Ruhm verhalf – veröffentlichte sie das leise Meisterwerk Home Video. Wie das Album The River ihres Idols Bruce Springsteen ist es ein Coming-of-Age-Album, das über ihre Jugend in Richmond, Virginia, reflektiert, voller Erinnerungen, die mal zärtlich, mal quälend oder beides sind. Von junger Liebe („First Time“) über Bibelcamp („VBS“) bis hin zu queerem Verlangen („Triple Dog Dare“) und treuen Freundschaften („Christine“ und „Thumbs“) gibt es hier keine Auslassungen – nur 11 eloquent konstruierte Songs, die beweisen, dass Dacus eine herausragende Geschichtenerzählerin ist. —A.M.

Lil Wayne, „Da Drought 3“ (2007)

Entgegen dem Begriff „Drought“ versorgte Lil Wayne die Straßen 2006 reichlich, indem er gefühlt mehrere Freestyles, Songs und Features pro Woche veröffentlichte. Wayne’s exzellentes Mixtape Da Drought 3 von 2007 ist seine beeindruckendste Sammlung von Freestyles, in der er Songs seiner Mid-Aughts-Kollegen remixte und sie im Schreiben, im Witz und in der Ausführung übertraf. Songs wie „Walk It Out“, „Sky Is the Limit“ und „Live From the 504“ sind nur einige Highlights, ebenso wie seine zahlreichen Remixes von Jay-Z-Tracks. Der Brooklyn-MC war Wayne’s Idol und das figurative Gesicht auf seinem Dartbrett, das größte Hindernis auf seinem Weg zum Titel „Best Rapper Alive“. Auf Songs wie dem selbstkrönenden „Dough Is What I Got“ traf er ins Schwarze. —A. Gee

Burial, „Untrue“ (2007)

„Untrue“ fühlt sich eher wie ein physischer Ort an als wie ein Album, eine undurchschaubare Landschaft nach Mitternacht, in der verzerrte, verwischte R&B-Geister und rätselhafte Dialoge inmitten von Echo, zischendem Vinyl, Regen und Beats aus Videospiel-Samples schweben. Der rätselhafte britische Produzent, der als Burial (auch bekannt als William Bevan) bekannt ist, schöpfte aus seiner Liebe zum britischen Garage-Sound der Neunziger (der sich stark an beschleunigten Samples von US-R&B orientierte), und „Untrue“ ist ein Meilenstein des Dubstep, aber man muss nichts über die Subgenres der elektronischen Musik wissen, um von der dunklen, kühlen Schönheit „Untrues“ bewegt zu werden, die sich eher für nächtliche Spaziergänge mit Kopfhörern als für jede erdenkliche Tanzfläche eignet. –B.H.

The Weeknd, „House of Balloons“ (2011)

Ein paar Diamant-Plaketten, vier Grammy-Siege (wie unerwünscht auch immer) und zwei Dutzend Milliarden Streams später bleibt Abel „The Weeknd“ Tesfayes Debüt-Mixtape das herausragende Werk in der mittlerweile umfangreichen Diskografie des Stars. „House of Balloons“ ist ein Meilenstein für R&B und vielleicht sogar für Pop im Allgemeinen, ein stimmungsvolles und atmosphärisches Projekt, das den Grundstein für viele weitere Werke legte. Tesfaye weiß das: 2012 sagte der Star gegenüber Rolling Stone: „Ich werde keine Namen nennen, aber hört einfach mal Radio. Jeder Song ist ‚House of Balloons 2.0‘.“ Die Hommage an Liebeskummer und Drogen (und Spülen und Wiederholen) ist manchmal verheerend, manchmal dreist und stellt uns eine Figur vor, die es schließlich vom Stadtteil Scarborough in Toronto bis zur Halbzeitshow beim Super Bowl schafft. –Waiss Aramesh

Sky Ferreira, „Night Time, My Time“ (2013)

Kurz nachdem sie die Highschool abgebrochen hatte, wurde Sky Ferreira Model und vielversprechende junge Schauspielerin, aber ihre größte Liebe galt nach wie vor der Musik. Mit dem düsteren, nachdenklichen Sound von „Night Time, My Time“ eroberte sie die Herzen der Indie-Rock-Community und der Pop-Anhänger gleichermaßen. Das Projekt lebt von seiner filmischen Dunkelheit: Songs wie „Omanko“ und „Heavy Metal Heart“ sind kühn und schwer, während die Singles „I Blame Myself“ und „You’re Not the One“ Pop-Diamanten sind. Seit ihrem Debüt hat Ferreira nur wenige einzelne Singles veröffentlicht; ihr zweites Album, „Masochism“, liegt seit über 10 Jahren auf Eis. Aber schon nach dem ersten Hören dieses Albums wird klar, warum so viele Fans immer noch nicht aufgegeben haben, mehr von ihr zu hören. –B.S.

Young Thug, „So Much Fun“ (2019)

Wenn man sich alle Alben von Young Thug nacheinander anhört, spürt man, wie sich ein Gummiband immer weiter dehnt, bis es reißt, und sein Flow verwandelt sich in etwas völlig Unkontrolliertes, Besessenes, Poststrukturelles. „So Much Fun“ ist sowohl Young Thugs angebliches Debütalbum als auch das Endergebnis von fast einem Jahrzehnt unermüdlichen Experimentierens mit Mixtapes, Kollaborationen, Gastauftritten und Singles. Als solches hat es das entspannte Gefühl einer Ehrenrunde, vielleicht sogar eines Karrierehöhepunkts, vom bluesigen, gitarrenreichen „Just How It Is“ bis hin zu überschwänglichen Pop-Stücken wie „The London“. Durchweg ist er von einem Titel zum nächsten so unendlich kreativ wie, sagen wir, Frank Zappa auf seinem Höhepunkt: er kreischt, quäkt, jault und definiert die äußeren Grenzen seiner Form mit spielerischem Sakrileg. –C.P.

J Balvin, „Energía“ (2016)

Mit „La Familia“ wurde J Balvin als Reggaeton-Newcomer bekannt, mit dem man sich nicht anlegen sollte. Mit „Energía“ gelang ihm der Durchbruch zum Mainstream. Der kolumbianische Star trug mit seinem zweiten Album dazu bei, Reggaeton außerhalb der lateinamerikanischen Welt populär zu machen. Auf diesem Album experimentierte er mit Pharrell bei „Safari“ und schuf mit „Ginza“ einen Reggaeton-Klassiker. Auf dem gesamten Album findet Balvin seine verfeinerte Interpretation des modernen Reggaeton mit Songs wie „Sigo Extrañándote“ und „Pierde Los Modales“ mit Daddy Yankee, seinem Reggaeton-Helden. In vielerlei Hinsicht bereitete „Energía“ unweigerlich den Weg für den Erfolg von Luis Fonsis und Daddy Yankees „Despacito“ im folgenden Jahr und den späteren weltweiten Aufstieg von Bad Bunny und den Aufstieg des Reggaeton insgesamt. –T.M.

Noname, „Telefone“ (2016)

Das lang erwartete Debüt-Mixtape der Chicagoer Rapperin Noname, das erstmals 2012 angekündigt wurde, hat sich als lohnenswert erwiesen. Das Projekt aus dem Jahr 2016, das in Zusammenarbeit mit ihren Zeitgenossen aus Chicago wie Saba und Ravyn Lenae entstand, spiegelt mit seiner Intimität und Weite den lebendigen künstlerischen Geist der Stadt wider, während die mit Weisheit gefüllten Songs über das Erwachsenwerden die damals noch Unerfahrene von anderen zu dieser Zeit abhob. In Liedern wie dem ergreifenden „Reality Check“ und dem nostalgischen „Diddy Bop“ dringt Nonames inspirierte, fundierte Lyrik tief in die Seele ein und zwingt die Zuhörer, über den aktuellen Zustand der Welt nachzudenken, während sie sie in ihre persönliche Erzählung einlädt. Telefones verletzlicher Erzählstil bringt eine erfrischende Herangehensweise an den Hip-Hop mit sich und zeigt, dass ruhiges, einfühlsames Selbstvertrauen in der Lage ist, die Lautstärke zu durchbrechen. –J.J.

Victoria Monét, „Jaguar II“ (2023)

Victoria Monét hat sich mit ihrem Album „Jaguar II“ zu Recht an die Spitze des zeitgenössischen RnB katapultiert. Nachdem sie viele Jahre lang als Songwriterin das Repertoire anderer Popstars aufgebaut hatte, schuf sie sich mit ihrer Hinwendung zum königlichen Soul der 1970er-Jahre und ihrem modernen Gespür für Meme-Fähigkeit das perfekte Klettergerüst für ihre elitäre Showkunst. Die Produzentin D’Mile, eine Querdenkerin im Retro-Stil, half ihr, das Trapez zwischen Tribut und Innovation zu meistern, und erreichte schließlich eine zeitlose Sinnlichkeit, tiefe Musikalität und einen Groove, den man für mühelos halten würde, wenn man nicht wüsste, wie lange Monét dafür geschuftet hat. –M.C.

Gorillaz, „Demon Days“ (2005)

Nachdem er bereits in den Neunzigerjahren den Brit Pop von seiner besten Seite definiert hatte, legte der ruhelos ehrgeizige Blur-Frontmann Damon Albarn in diesem Jahrhundert mit der „virtuellen Band“ Gorillaz einen coolen zweiten Akt hin. Sie präsentierten sich als Cartoon-Avatare und lieferten verspielte Klänge mit einer leicht dystopischen Unterströmung in Songs wie „Every Planet We Reach Is Dead“ und „Kids With Guns“. Die dubbige, zerstreute Mischung aus Alternative-Pop und Hip-Hop, die sie erfanden – zuerst auf ihrem selbstbetitelten Debütalbum von 2001 und dann auf diesem genialen Nachfolger – sorgte dank des funkigen Hits „Feel Good Inc.“ auch für einen überraschenden Pop-Erfolg. –J.D.

Tyler, the Creator, „Call Me If You Get Lost“ (2021)

Wenn man als Teenager weltberühmt wird, hat man viel Zeit, um als Künstler zu reifen. Und doch war Tylers Entwicklung von „Flower Boy“ bis „Igor“ nicht vorhersehbar, selbst nach „Call Me If You Get Lost“ aus dem Jahr 2021. Wie De La Soul in ihrer gerissensten und freizügigsten Form wirkt Tylers Palette sowohl unendlich als auch intim: Mixtape-Weezy, Drama-ad-libs, klagende Romantik, müheloser europäischer Luxus, R&B-Slow-Jams und alles andere, was zu seiner Vision passt. Das Ergebnis ist sowohl unverschämt reichhaltig als auch leicht wie Luft, ein Urlaub, der nicht an einem Ort endet, an dem die Ideen wie Wind vom Meer hereinwehen. –C.P.

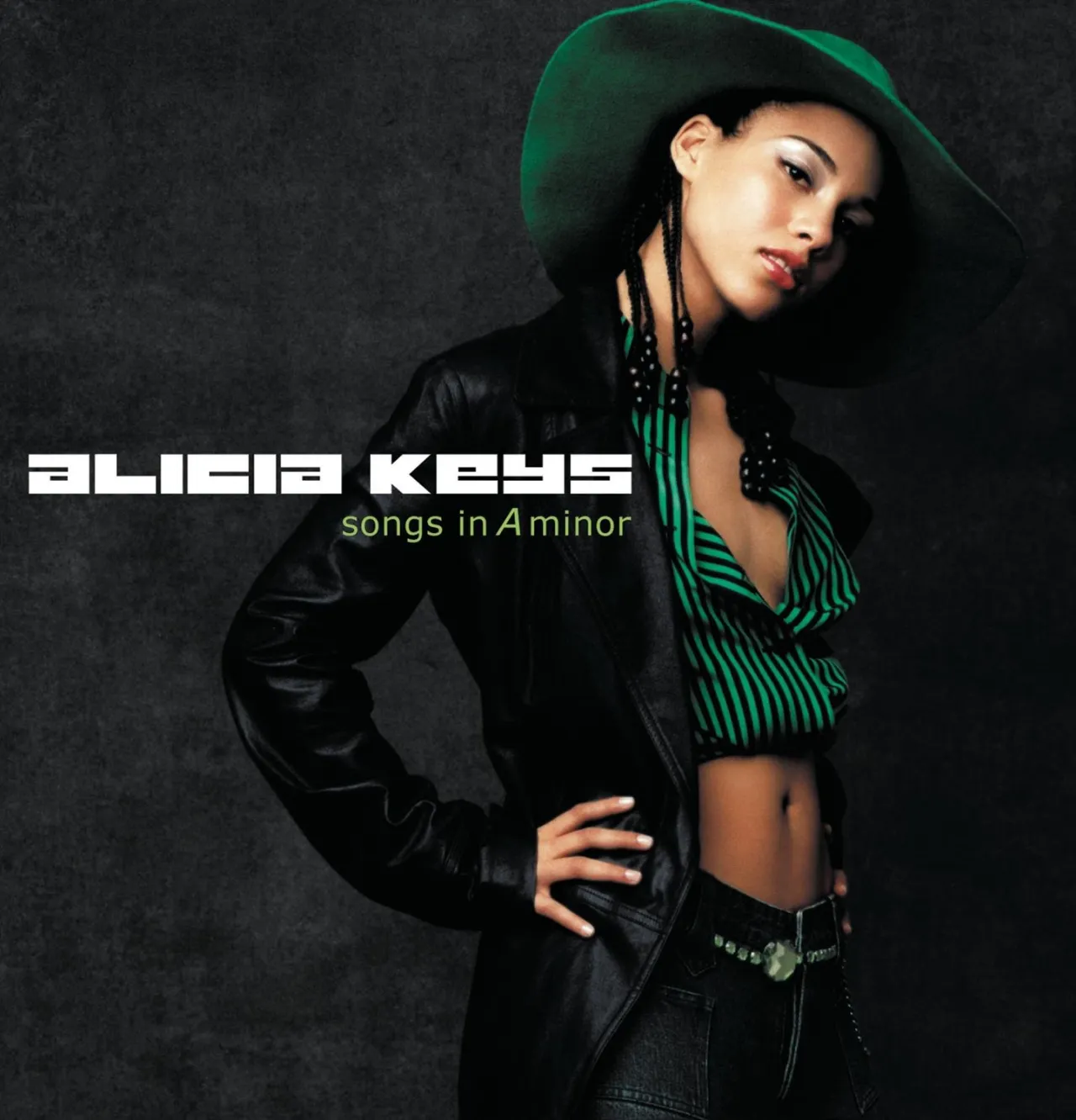

Alicia Keys, „Songs in A Minor“ (2001)

Alicia Keys’ bahnbrechendes Debütalbum aus dem Jahr 2001 brachte sie dank einer gekonnten Mischung aus klassischer Eleganz und Hip-Hop-Prahlerei meilenweit vor ihre Zeitgenossen. Mit dem innovativen 16-Track-Werk verschmolz die in New York City aufgewachsene Sängerin, Songwriterin und Komponistin R&B und Neo-Soul mit unerwarteten Samples und ermöglichte es ihr, das Genre zu Beginn des neuen Jahrtausends mit einem frischen, unerforschten Flair neu zu interpretieren. Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung war Keys gerade einmal 20 Jahre alt und erkundete mühelos Themen wie Herzschmerz, Widerstandsfähigkeit und Leidenschaft. Dabei zeigte sie eine Sensibilität, die weit über ihre Jahre hinausging, und eine Kunstfertigkeit, die bereits verfeinert war. Die renommierte LP gab den Ton für die Zukunft des R&B an und ist ein bleibendes Zeugnis für die Kraft von Keys’ Einfallsreichtum. –J.J.

Arcade Fire, „Funeral“ (2004)

Elegisch und doch triumphierend, bodenständig und doch überlebensgroß – das Debütalbum des Montrealer Rockkollektivs Arcade Fire schwelgt in seinen Gegensätzen, während es sich mit den großen Ideen des Alterns und der Sterblichkeit auseinandersetzt. In gewisser Weise wirkte „Funeral“ wie eine Reaktion auf das „Zu-cool-für-die-Schule“-Gehabe, das sich im Indie-Rock der frühen 2000er Jahre breitmachte, und schwang sich stattdessen in „Neighborhood #3 (Power Out)“ und dem stolz unperfekten „Wake Up“ in einen emotionalen Taumel auf. Das Album wurde bei Merge Records veröffentlicht, der Heimat von Superchunk und den Magnetic Fields, und spielte eine große Rolle dabei, das Genre in Richtung Aufrichtigkeit zu drängen, neue Fans zu gewinnen und Arcade Fire neue Freunde wie Bono und David Bowie zu verschaffen. –M.J.

Future, „DS2“ (2015)

Nach dem kreativen Triumph seiner Mixtape-Trilogie aus der depressiven „Goldenen Ära“ – „Monster“, „Beast Mode“ und „56 Nights“ – kehrte der stets schwermütige Sing-Rap-Pionier Future zum Breitbildformat zurück. „DS2“ würde Metro Boomins poppigen Trap zum beliebtesten Sound im Hip-Hop im Allgemeinen machen, wobei sein monströses Low-End den pulsierenden Soundtrack für die nächtlichen Streifzüge durch die luxuriösen, aber trostlosen Geschichten von Future liefert. Der Rapper pisst Codein, trinkt Hennessy, zieht Hustensaft der Liebe vor, zieht Geld der Freundschaft vor, behält seine Tom Fords beim Sex an, behält seine Gucci-Flip-Flops beim Sex an, behält seine Audemars-Piguet-Uhr beim Sex an und ruft dann seinen Bauunternehmer an, damit er ihm einen zweiten Pool baut. Er liefert den Subtext zu „Slave Master“: „Ich tarne den Schmerz, wenn ich es regnen lasse.“ –C.W.

Madonna, „Music“ (2000)

Madonna folgte bei „Music“ ihren Urinstinkten und kehrte mit ihrem neuen Cowgirl-Hut auf die Tanzfläche zurück. „Music“ war das Disco-Album der Königin seit ihrem Debüt vor fast zwei Jahrzehnten – nach all der kosmischen Spiritualität und Mutterschaft von „Ray of Light“ beschloss sie, dass sie einfach nur tanzen und singen, aufstehen und ihr Ding machen musste. Also tat sie sich mit dem französischen Zauberer Mirwais zusammen, um eine Stunde lang mit Glitch-Techno-Krachern den Körper zum Beben zu bringen – keine Balladen, kein Pop-Schnickschnack, nur hochemotionale Club-Jams wie „Don’t Tell Me“, „I Deserve It“ und das Britney-Spears-verstärkende „What It Feels Like for a Girl“. „Music“ ist einer der Höhepunkte ihrer Karriere, angeführt von dem Titel-Hit, in dem Madonna den DJ um Rettung anruft. –R.S.

Chance the Rapper, „Acid Rap“ (2013)

Spelunken, Freude, Free Jazz, schäumende Vocoder, glitschiger Alt-Rap, Retro-Soul: „Acid Rap“ macht seinem Namen alle Ehre, ein formwandelnder Konfetti-Pop-Sound. Wie ein gewisser anderer Junge aus Chicago, mit dem Chance in den folgenden Jahren zusammenarbeiten sollte – OK, Kanye – betrachtete Chance Hip-Hop als einen sich ständig erweiternden Möglichkeitsraum, in dem er mit gesampelten Klängen und Bars, die sich in Melodien verwandelten und wieder zurück, das Licht fantastisch zum Tanzen brachte. Man vergisst fast, dass es Mitte der 2010er Jahre eine Zeit lang so aussah, als wäre er der beste lebende Rapper. Aber wenn man sich „Acid Rap“ noch einmal anhört, trifft es einen wie ein Eimer Farbe im Gesicht: wortbetrunkener Gleichklang, Bars in Cypher-Qualität, die in Wurmlöcher der Emotionen schlüpfen, eine mitgrölbare Pointe über eine Raute. –C.P.

FKA Twigs, „Magdalene“ (2019)

Künstler nutzen ihre Alben oft als Plattform, um Verletzlichkeit zu zeigen, aber selten fühlt sich ein Projekt so an, als würde sich jemand wirklich in zwei Hälften reißen und alles in seinem Inneren offenlegen. Das war die Wirkung von „Magdalene“, FKA Twigs’ bemerkenswert intimem, atemberaubend barockem zweitem Album, das ihre niederschmetternden Erfahrungen mit Verlust und Schmerz detailliert beschreibt. Sie malt ein Bild von Herzschmerz auf dem wunderschönen „Cellophone“ („Didn’t I do it for you?“ flüstert sie und klingt dabei, als würde sie jeden Moment in Stücke zerspringen), und in „Home with you“ berichtet sie sogar von einer schrecklichen Operation, bei der ihr sechs Myome aus der Gebärmutter entfernt wurden („Breathe in, breathe out, pain.“). Doch obwohl ihre Qualen auf einer sehr persönlichen Ebene durchscheinen, wirkt das Album wie ein Akt der Stärke und Widerstandsfähigkeit. –J.L.

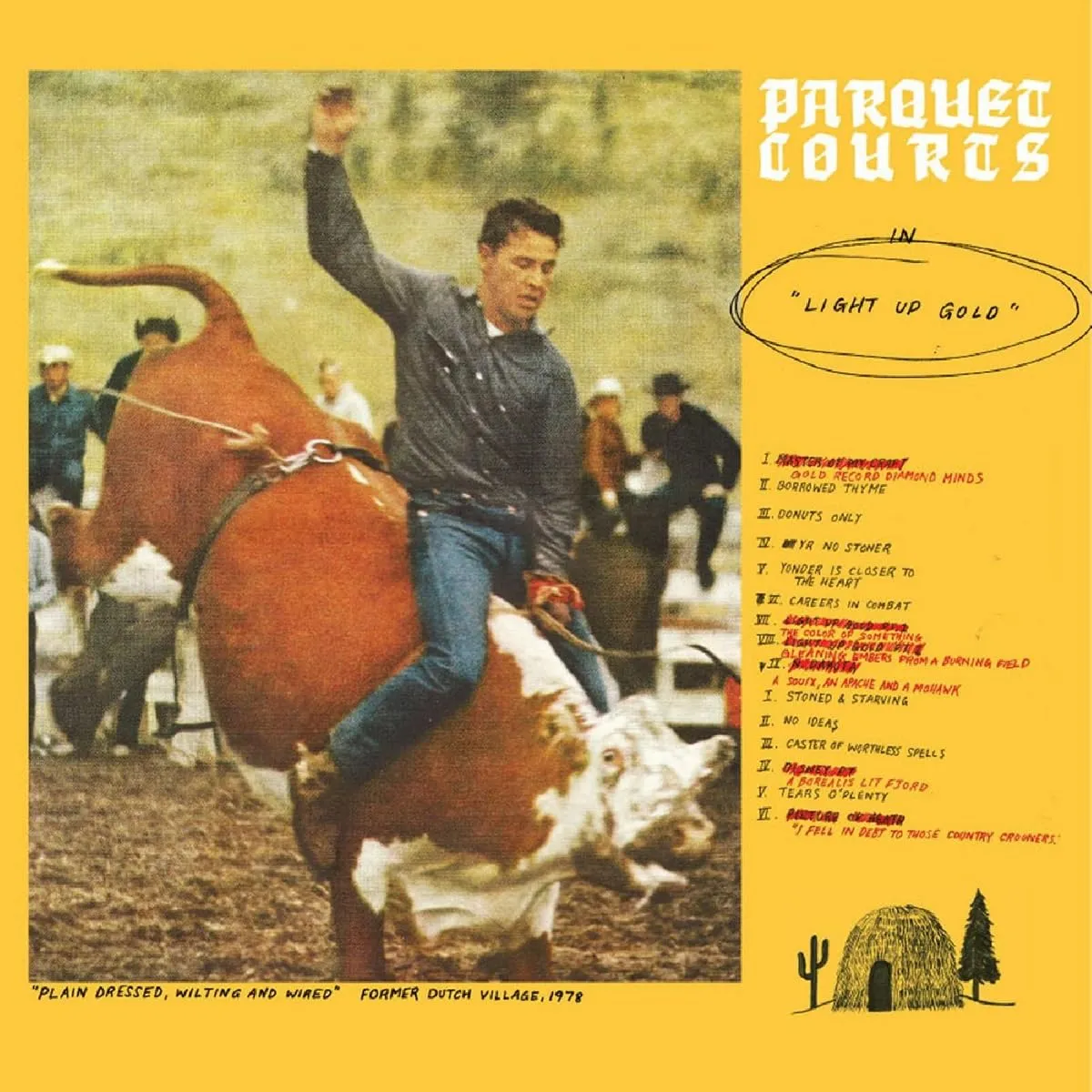

Parquet Courts, „Light Up Gold“ (2012)

Diese aus Texas stammenden und in Brooklyn lebenden Musiker schienen auf ihrem zweiten Album die gesamte Geschichte des Indie-Rock in die blitzschnellen Gitarren-Zonen-Outs zu packen – das hyperaktive Aufblitzen von Wire in „Borrowed Time“, das elliptische, entspannte Low-Fi-Gerede von Pavement in „N Dakota“, der Bno-Wave-Stomp von Sonic Youth in „Caster of Worthless Spells“, die Art-Punk-Agita in „Careers in Combat“. Der Höhepunkt war das epische Stück „Stoned and Starving“ mit zwei Gitarren, das den abstrakten New Yorker Noise-Expressionismus von Television und The Feelies auf eine High-as-balls-Bodega-Tour („Debatte über Swedish Fish/geröstete Erdnüsse oder Lakritz“) anwendet, die den Hipster-Randbezirk Ridgewood in Queens für immer auf die Rock’n’Roll-Landkarte setzt. –J.D.

Cardi B, „Invasion of Privacy“ (2018)

Mit einer weltumspannenden Erklärung der Bossitude stapfte Cardi B mit blutigen Louboutin-Prints durch den Hip-Hop-Jungenclub und prägte einen Großteil des nächsten Jahrzehnts mit ihrem überlebensgroßen Image: sexuell offen, hochtechnisch, ausgelassen witzig und unverblümt in Liedern und sozialen Medien. Als ehemaliger Star von Instagram und Reality-TV wusste Cardi, dass ihre Kunst untrennbar mit dem echten Leben verbunden war, und ihr vierfach mit Platin ausgezeichnetes Debütalbum sprach offen über ihre Vergangenheit als Stripperin, ihre Liebeskummer, ihre Sehnsüchte und ihr bestes Leben. Oder wie sie in „Get Up 10“ sagt: „Echte Schlampe, das Einzige, was falsch ist, sind die Brüste.“ –C.W.

Kanye West, „808s & Heartbreak“ (2008)

Das Album „808s & Heartbreak“ kam genau zu dem Zeitpunkt auf den Markt, als melodischer Rap die Branche zu erobern begann, und ist als Kanye Wests Auto-Tune-Album bekannt. Seine einzigartige Faszination entsteht jedoch durch den Nervenkitzel, einen zu berühmten Musiker zu hören, der sich mutig in etwas Neues und weniger Selbstbewusstes verwandelt. Er mag kaum der erste männliche Rapper sein, der sich emotional nackt auszieht, aber niemand hat dies mit einer so großen Leinwand aus zerquetschten elektronischen Pop-Beats und melancholischen Streichern getan, die sich alle um seine übergroße Persönlichkeit drehen. T-Pain, der Sänger von „I’m Sprung“, der wohl den Auto-Tune-Wahn auslöste und „Heartbreak“ inspirierte, beklagte sich einmal darüber, dass die Leute ihn als Kuriosität abtaten, während sie West dafür lobten, Kunst zu machen. Es stimmt, dass West sich unbestreitbar die Innovationen anderer aneignet und dabei einen Klassiker schafft. –M.R.

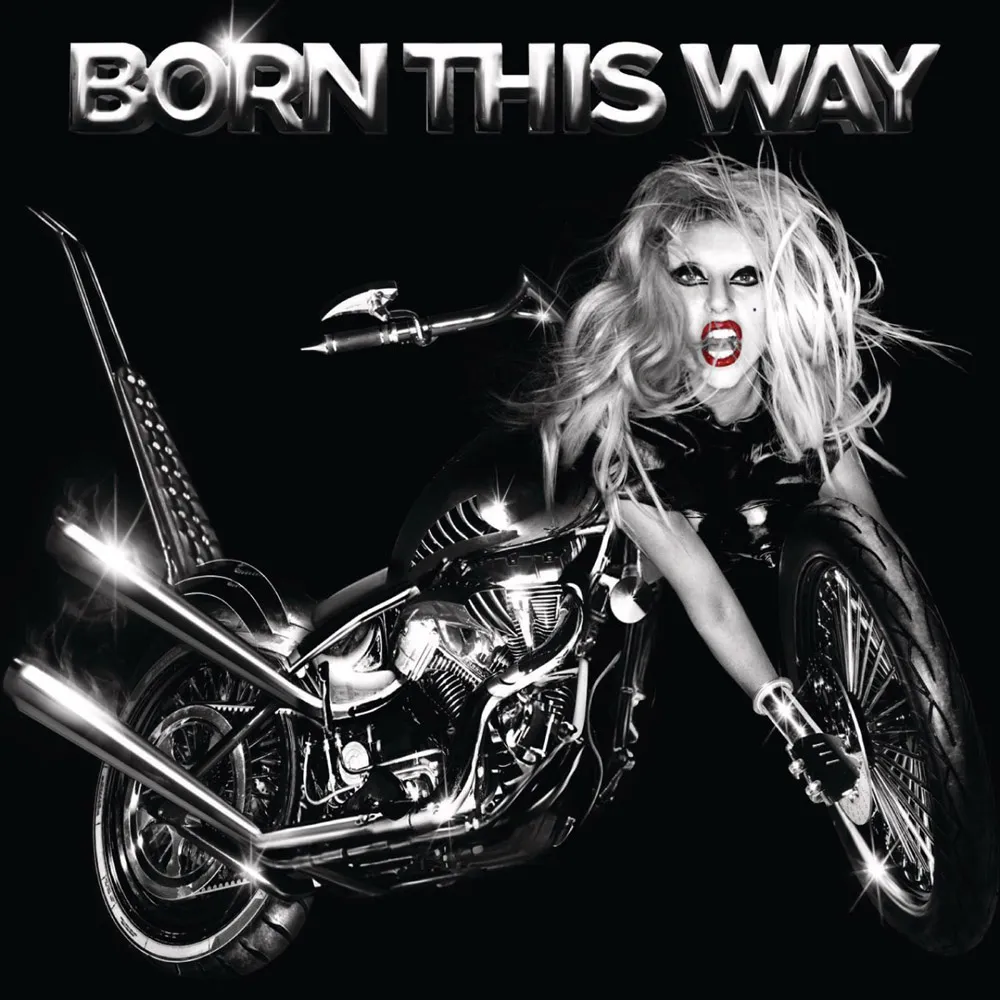

Lady Gaga, „Born This Way“ (2011)

Auf dem Höhepunkt ihres Welteroberungsmoments schuf Lady Gaga dieses einzigartige Arena-Pop-Meisterwerk – das selbstbewusste, synthetisch-summende Kind von Michael Jackson (aus der „Blood on the Dance Floor“-Ära), Journey, Madonna und Bruce Springsteen (komplett mit dem letzten aufgenommenen Auftritt des E-Street-Band-Saxophonisten Clarence Clemons) sowie mehr als nur einem Hauch von Eurodance-Futter, das von der Besetzung von „Jersey Shore“ bei ihren Ausgehabenden bevorzugt wird. Der Titelsong ist eine Hymne für alle queeren Kids; „Judas“ und „Bloody Mary“ sind die Gaga-esten Songs aller Zeiten; „Yoü and I“ ist ein immer noch überraschender Rock-Kracher. Die reinste Essenz des Albums ist jedoch wohl in der furchtlosen Mischung „Highway Unicorn (Road to Love)“ enthalten, die sich wie mindestens vier verschiedene bombastische Hymnen anfühlt, die in einem Mantel gestapelt sind. Reiten, reiten, Pony. –B.H.

Bon Iver, „For Emma, Forever Ago“ (2007)

Als eines der ersten „Isolation-Alben“ des 21. Jahrhunderts hat Bon Ivers Debütalbum aus dem Jahr 2007 ein bleibendes Vermächtnis melancholischen Trostes geschaffen. Bevor Justin Vernon mit Künstlern wie Kanye West und Taylor Swift zusammenarbeitete, war er ein Mann, der sich in einer Hütte in den Wäldern von Wisconsin verbarrikadierte und aus tiefstem Liebeskummer heraus schrieb. Er verließ diese Wälder mit einem Kult-Indie-Folk-Album, das den beliebten, allseits bekannten Song „Skinny Love“ hervorbrachte. Eine Zeile aus „Re: Stacks“ fasst die mystische Anziehungskraft des Albums am besten zusammen: „Dies ist nicht der Klang eines neuen Menschen oder einer knusprigen Erkenntnis/Es ist der Klang des Aufschließens und des Weghebens.“ –L.L.

Britney Spears, „Blackout“ (2007)

Alle erwarteten, dass „Blackout“ das Ende für Britney Spears bedeuten würde. 2007 war sie in allen Klatschblättern zu sehen, ein Medienskandal jagte den nächsten, während die Single „Gimme More“ als karrierebeendender Flop abgeschrieben wurde. Doch „Blackout“ erwies sich nicht nur als ihr bester und Britney-mäßigster Moment, sondern auch als eines der einflussreichsten Popalben der Ära, mit einem aggressiven Robo-Disco-Touch. Auf „Blackout“ ließ Amerikas Liebling endlich all ihre Wut und ihren Zorn heraus, von „Freakshow“ bis „Get Naked (I Got a Plan)“. In „Piece of Me“ explodiert alles, wenn sie knurrt: „Ich bin Miss American Dream, seit ich 17 bin“, und gegen die Promi-Maschinerie wettert, die sie erschaffen hat – ein aufregend gefährlicher Sound. –R.S.

Jason Isbell, „Southeastern“ (2013)

Nach seiner neu entdeckten Abstinenz erreichte Jason Isbells viertes Album eine neue Ebene der Klarheit auf mehreren befriedigenden Ebenen. Sicher, er schrieb über seine wilden Zeiten auf der Bühne und abseits davon in „Cover Me Up“ und „Super 8“. Aber in den Story-Songs des Albums, die sich mit Themen auf John-Prine-Niveau befassen – eine Frau, die an Krebs stirbt, und der Barkeeper, der sich in „Elephant“ um sie kümmert, die erschreckende Geschichte über sexuellen Missbrauch „Yvette“ – wurde Isbells Songwriting klarer und tiefgründiger. Und dank Produzent Dave Cobb, der den Fokus mehr als einmal auf Isbells Stimme und Gitarre verlagerte, war dieser Americana-Meilenstein auch Isbells direktestes und eindringlichstes Album, egal ob er über sich selbst oder über andere sang, die mit der Härte des Lebens zurechtkommen mussten. –D.B.

Rosalía, „Motomami“ (2022)

Die spanische Pop-Visionärin Rosalía macht „Motomami“ zu einem radikal innovativen Schaufenster für ihren wandelbaren Stil, mit „Yo me transformo“ als ihrem Leitmotiv. Auf „Motomami“ mischt sie Genres, Beats und Stimmungen – in einer anderen Ära wäre dieses Album vielleicht ein avantgardistisches Experiment für ein Kultpublikum gewesen, aber Rosalía hat es zu einem internationalen Blockbuster gemacht. Sie spielt mit Flamenco, aber auch mit Reggaeton, Bachata, Dembow, Industrial, Bolero, Salsa und Cyberpunk-Artrock, mit Gastauftritten von James Blake, Tokischa und The Weeknd. Es kommt direkt auf den Punkt, mit dem Doppelschlag „Saoko“ und „Candy“. „Motomami“ ist eine großartige Fusion globaler Popstile – aber mit einer schelmischen Bravour, die typisch für Rosalía ist. –R.S.

Adele, „25“ (2015)

In den vier Jahren zwischen „21“ und „25“ erwarb Adele die Art von Weisheit und Nostalgie, die man von jemandem erwartet, der noch einige Jahrzehnte seines Lebens vor sich hat. Sie wurde Mutter, fand sich mit ihrem Ruhm ab und lernte den Dieb der Zeit kennen. „Ich bin so wütend, dass ich alt werde, das macht mich leichtsinnig“, sang Adele in „When We Were Young“ mit einem schmerzlichen Unterton, der sich im Fleetwood-Mac-ähnlichen „River Lea“ wiederholt. Adele führt mit einer Stimme, die zu groß ist, um sie zu zügeln, von dem Moment an, in dem „Hello“ das Album eröffnet, überlebensgroße Auftritte an. Sie treibt ihre Emotionen bis an den Rand und lässt einen mit ihr über die Kante stürzen. –L.P.

Vampire Weekend, „Modern Vampires of the City“ (2013)

Ein Album, das den Standard für das moderne Coming-of-Age-Album setzte: Vampire Weekends drittes Studioalbum, „Modern Vampires of the City“, ist das bisher ausgereifteste Werk der Gruppe. Nach dem College-Stil ihres selbstbetitelten Debüts und „Contra“ aus dem Jahr 2010 bringt „Modern Vampires“ die vielfältige und eklektische Klangsensibilität der Band – die durch die Produktion von Bandmitglied Rostam Batmanglij zusammengehalten wird – in eine tiefgründige Form. Von den Classic-Rock-Klängen von „Diane Young“ bis hin zum langsam brennenden „Hannah Hunt“ nutzt das Album die unzähligen Talente von Vampire Weekend, um ein bleibendes Album über die eindringliche Natur des Zeitablaufs zu schaffen. –J.I.

The White Stripes, „White Blood Cells“ (2001)

Die White Stripes kamen mit ihrer farbcodierten Bruder-Schwester-Mythologie, skurrilen Launenhaftigkeit, verspielten Ironie und minimalistischem Garage-Blues-Stomp aus Detroit Punk City. Meg White hämmerte wie Maureen Tucker, aber mit Dave Grohl. Jack White kreischte und zwinkerte und stahl von überall her – Led Zeppelin, Country Joe and the Fish, Jim Croce. Auf ihrem dritten Album lieferten sie mit „We’re Going to Be Friends“ akustische Süße, die Big Stars „Thirteen“ würdig ist, und mit „I Think I Smell a Rat“ urwüchsige Gewalt, die den Stooges würdig ist, und wurden mit dem Raketentreibstoff-Riff und dem Lego-Video von „Fell in Love With a Girl“ zu echten Rockstars. –J.D.

One Direction, „Four“ (2014)

Mit ihrem vierten Album in ebenso vielen Jahren haben One Direction ihren Platz in der höchsten Liga des Pop-Pantheons gefestigt. Allein die Soft-Rock-Ballade „Fireproof“ ist eine Meisterleistung, aber es gab auch eine perfektionierte harmonische Synergie zwischen den fünf Sängern der Gruppe – eine elektrische Verbindung, die durch donnernden, stadiontauglichen Pop-Rock noch verstärkt wurde. „Stockholm Syndrome“, „Clouds“ und „No Control“ starten mit 300 Meilen pro Stunde, mit einem Hauch von glühender Verführung in jeder Performance. „Four“ basiert auf einer erstaunlichen Siegesrunde leidenschaftlicher Balladen, von „18“ und „Night Changes“ bis hin zu „Fool’s Gold“ und „Spaces“. Sie alle wurzeln in der Art von Liebe und Herzschmerz, die es nur in Liebesfilmen und One-Direction-Songs gibt. –L.P.

Nicki Minaj, „Pink Friday“ (2010)

Als Nicki Minajs mit Spannung erwartetes Debüt gegen Ende 2010 veröffentlicht wurde, spaltete der Wechsel zwischen auffälligen Hashtag-Flows wie „Roman’s Revenge“ und sanften Synthwave-Romanzen wie „Right Thru Me“ die Hip-Hop-Gemeinde. Fast 15 Jahre später und mit Minajs Ruf als eine der wichtigsten Rapperinnen ihrer Zeit ist „Pink Friday“ leichter zu verstehen. Sie führt ein neues Paradigma ein, in dem Frauen keine Angst haben, sich voll und ganz auszudrücken, sei es durch emotionale Pop-Hooks in „Moment for Life“ oder durch lyrische Verrisse ungenannter Rivalinnen in „Did It on ’Em“. „Ich kämpfe für die Mädchen, die nie dachten, dass sie gewinnen könnten“, bekennt sie im Eröffnungstrack „I’m the Best“. „All meine bösen Schlampen, ich kann euren Heiligenschein sehen.“ –M.R.

Taylor Swift, „1989“ (2014)

In Jahrhunderten, wenn man das Wort „Wiedergeburt“ im Wörterbuch nachschlägt, wird dort ein Polaroid einer Frau mit rotem Lippenstift und einem Möwen-Sweatshirt zu sehen sein, deren Augen abgeschnitten sind. Taylor Swifts fünftes Album, „1989“, war der Moment, in dem sie neu anfing. Sie wandte sich komplett vom Country ab und nahm ihr erstes echtes Popalbum auf, wobei sie ihre neue Bekanntschaft (unter anderem Jack Antonoff als Produzent) und ihre neue Spielwiese (New York City) nutzte, um glänzende Synthie-Magie zu erschaffen. Titel wie „Blank Space“, „Style“ und „Shake It Off“ wurden zu Swift-Klassikern, und als sie sie neun Jahre später auf „1989 (Taylor’s Version)“ wieder aufnahm, blieben sie zeitlos. –A.M.

PJ Harvey, „Stories From the City, Stories From the Sea“ (2000)

PJ Harvey erwähnt New York City auf ihrem fünften Album oft, aber wenn man genau hinhört, ist der eigentliche Schauplatz der Platte eine dramatische, vom Krieg zerrissene, postapokalyptische Welt, in der Huren anschaffen und Gauner herumhuren und die einzigen vernünftigen Gefühle Angst und Liebe sind. „Diese Welt ist in den Krieg gezogen, alles, was ich heute Nacht brauche, bist du“, singt sie vorsichtig und prägnant in „One Line“. Jedes Lied präsentiert seinen eigenen Sturm: ein heftiger Ausbruch von Leidenschaft in „This Is Love“, die Suche nach verlorener Unschuld („Good Fortune“), das Gefühl, in der Liebe gefangen zu sein (das Thom-Yorke-Duett „The Mess We’re In“), das Versprechen der Hoffnung („We Float“). Harveys seismische Leidenschaft wirkt manchmal überwältigend, aber es sind das Geheimnis und der Moment, die zählen. –K.G.