Die Stimme Amerikas

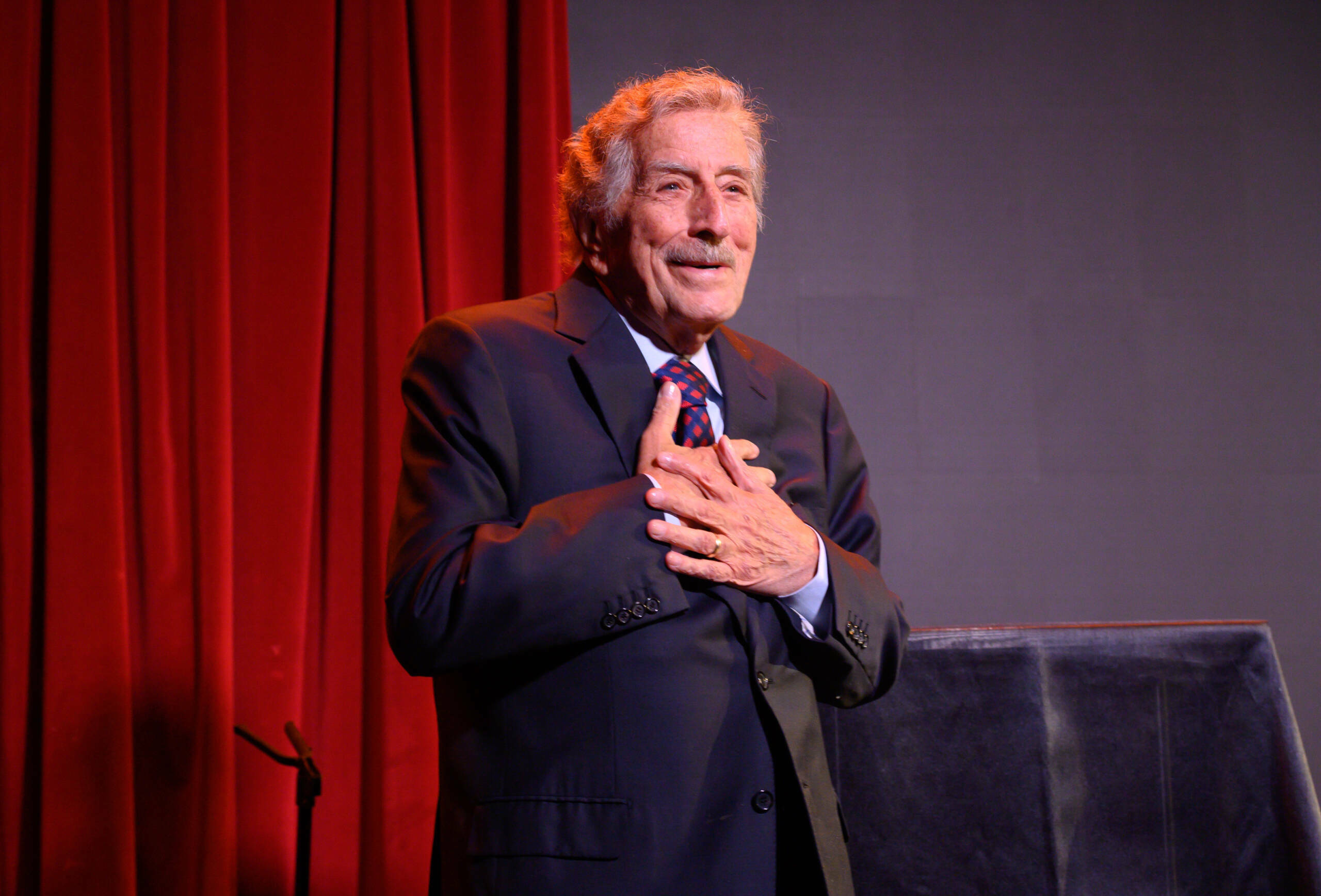

Vor 60 Jahren unterschrieb Tony Bennett seinen ersten Plattenvertrag. Nun erinnert er sich an seinen Freund Frank Sinatra, die Drogen und die Musik. Von Jonathan Wingate

Tony Bennett sitzt in seinem Apartment mit Blick auf den Central Park und lacht: „Ob ich mit Frank Sinatras Verdikt übereinstimme, dass Rock’n’Roll ein übel riechendes Aphrodisiakum sei? Ja, ich befürchte, das trifft’s noch immer. Vor genau 48 Jahren saß ich mal mit Jimmy Durante, diesem wundervollen Sänger, im Stage Delicatessen am Times Square zusammen. Ich fragte:, Mr. Durante, was halten Sie eigentlich vom Rock’n’Roll?‘ Seine Antwort:, Sie spielen drei Akkorde, und zwei davon sind auch noch falsch.'“

Es ist nun 16 Jahre her, dass Millionen von Teenagern erstmals von Tony Bennett hörten. Der damals 68-jährige Sänger hatte ein „MTV Unplugged“-Album veröffentlicht – und die Hipster standen Schlange, um dem Mann, den Sinatra als „the best singer in the business“ geadelt hatte, ihren Respekt zu erweisen. Bennett machte keine modischen Zugeständnisse und sang mit seiner samtenen Stimme weiterhin die zeitlosen Klassiker. Damit rannte er beim Publikum, das mit Rock’n’Roll groß geworden war, offene Türen ein. Bennett schien nicht nur eine Brücke zwischen den Generationen gebaut, sondern die Brücke sogar überflüssig gemacht zu haben.

Anthony Dominick Benedetto wuchs im New Yorker Stadtteil Queens auf, als die Große Depression Amerika noch fest im Griff hatte. Er lenkte sich mit zwei Leidenschaften ab, die ihn sein ganzes Leben begleiten sollten: Singen und Malen. Er sang in Restaurants beim Geschirr-Abräumen, er sang mit Militärkapellen im Zweiten Weltkrieg, er sang im Greenwich Village, wo ihn schließlich der Komiker Bob Hope 1949 entdeckte. Ein Vertrag mit Columbia Records war schnell unter Dach und Fach, und bereits mit „Because Of You“, seiner Debüt-Single, brachte er es 1951 an die Spitze der amerikanischen Charts. Eine Hit-Single nach der anderen sollte folgen, während Bennett die Nähe namhafter Jazzer suchte: Louis Armstrong, Duke Ellington, Bill Evans, Count Basie. Doch als Anfang der Sechziger der Rock’n’Roll die Charts eroberte, entpuppte sich sein Faible für Jazz und den klassischen amerikanischen Song als kommerzielle Sackgasse: Seine Karriere geriet ins Trudeln. 1972 wechselte er von Columbia zum Jazz-Label Verve. Am Ende des Jahrzehnts hatte Bennett keinen Vertrag mehr, dafür aber zwei gescheiterte Ehen und ein handfestes Kokain-Problem. 1986 unternahm er mit Columbia einen zweiten Anlauf, bestand diesmal aber auf der vollständigen künstlerischen Kontrolle. Sein Sohn Danny hatte mittlerweile das Management übernommen – und war felsenfest davon aberzeugt, dass auch jüngere Generationen Bennett ins Herz schließen würden. Vorausgesetzt, man würde sie mit seiner Musik bekannt machen.

Obwohl inzwischen bereits 84, ist Bennett noch immer im Vollbesitz seiner kreativen Kräfte. Seine Stimme, wenngleich wie eine alte Eiche gereift, hat das Timbre, um selbst den kältesten Klotz zum Schmelzen zu bringen. Und auch als Maler hat er sein Talent bewiesen. Eines seiner Werke, die er mit seinem Geburtstnamen Benedetto signiert, hängt in der Dauerausstellung des Smithsonian American Art Museum in Washington.

Anthony Hopkins brachte Bennetts Faszination vielleicht am besten auf den Punkt, als er zur Premiere von Clint Eastwoods Doku „Tony Bennett – The Music Never Ends“ eine kurze Laudatio hielt: „If America is a song, Tony Bennett is its singer. Here is the singer. And here is the song.“

Zu welchem Zeitpunkt wussten Sie, dass Musik Ihr Leben bestimmen würde?

Meine italienischen Angehörigen kamen jedes Wochenende zu Besuch. Sie setzten sich im Kreis um mich, meine Schwester und meinen Bruder, holten die Gitarren raus und warteten darauf, dass wir sie unterhalten würden. Mein Vater kam aus einem kleinen Städtchen namens Pagani, wo er sich auf der Spitze eines Berges stellte und aus voller Kehle sang, während ihm das Dorf zuhörte. Deswegen wurde ich Sänger. Ich besaß diese Leidenschaft, andere unterhalten zu wollen.

Erinnern Sie sich noch an die Nacht, in der Sie von Bob Hope entdeckt wurden?

Als wäre es gestern gewesen! Nach der Show kam er in meine Umkleidekabine und sagte: „Kid, pack deine Sachen, du wirst mit mir im Paramount singen.“ Und er sagte mir gleich, dass mein damaliger Künstlername – Joe Bari – bescheuert sei. Ich sagte ihm, dass ich eigentlich Anthony Benedetto hieße, worauf er antwortete: „Prima, dann nennen wir dich ab sofort Tony Bennett.“ Es war der Anfang eines wundervollen Abenteuers.

Man bezeichnet Sie häufig als einen Crooner, aber tatsächlich verstehen Sie sich als Jazz-Sänger.

Ich bin ein Jazz-Sänger, aber ich möchte mich nicht aufplustern, wenn ich mich so bezeichne. Ich liebe einfach den Jazz, weil er so ehrlich ist. Selbst wenn ich an der Leinwand stehe, male ich Jazz. Alles dreht sich um Spontaneität, um die ersten Impulse. Ich sehe jede künstlerische Äußerung aus dieser Perspektive: Linien, Formen, Farben, eine innere Balance … auch zu lernen, was überflüssig ist. Letztlich geht es um Einfachheit. Man braucht Jahre, um Einfachheit zu lernen. Als Jazz-Sänger singe ich einen Song auch nie zweimal gleich.

Wie haben Sie als Sänger Ihren eigenen Stil gefunden?

Miriam Spier, meine Gesangslehrerin, wohnte in einem Haus, von dem aus man die 52th Street, die Straße des Jazz, sehen konnte. Und überall auf den Billboards standen Namen wie Art Tatum, Stan Getz, Erroll Garner, Billie Holiday, Miles Davis. Ich erinnere mich noch daran, wie sie sagte: „Versuch erst gar nicht, andere Jazz-Sänger zu kopieren, sondern halt dich lieber an die Jazz-Musiker. Hör auf ihre Phrasierungen!“ Ich liebte Art Tatums Stil am Klavier, und Stan Getz hatte diesen wundervoll offenen, honigsüßen Ton auf dem Saxofon. Das waren meine Einflüsse, so entwickelte ich meinen Stil.

Sie waren gut mit Frank Sinatra befreundet …

Ja, ich kannte ihn sehr gut. Er hatte alles im Griff, auch wenn er bis morgens um Vier mit seinen Buddies auf die Pauke haute. Aber letztlich wollte er nichts anderes, als am Klavier sitzen und einen Song singen. Bis zum Tag seines Todes blieb er sich treu. Er liebte das Leben, und er war mir ein wundervoller Freund.

Viele Ihrer Kollegen hatten damals enge Kontakte zur Mafia. Klopfte man auch bei Ihnen an?

Ja, ich hatte durchaus meine Probleme. Und es konnte einem angst und bange werden, weil sie mich mit Haut und Haaren kontrollieren wollten. Aber dann kam der Punkt, wo ich mich einfach lossagte. Wobei das weiß Gott nicht einfach war, um es vorsichtig zu formulieren.

Als der Rock’n’Roll auf der Bildfläche erschien, glaubten viele Ihrer damaligen Kollegen, dass Ihr letztes Stündlein geschlagen habe.

Eigentlich glaubten das alle – was ich allerdings als tragisch empfand. Für mich ist es eine gesellschaftliche Fehlentwicklung, wenn man „zum alten Eisen“ gelegt wird. Es geht doch letztlich nur um Qualität: Jedermann sollte versuchen, das Beste aus sich herauszuholen – die besten Kleider, die beste Musik, auch die beste Einstellung. Ich erinnere mich, wie Fred Astaire einmal zu mir sagte: „Treffe nie eine Entscheidung, ohne sie dir vorher genau zu überlegen.“ Auch das war eine Lektion in meinem Leben: Was immer du tust – sorge dafür, dass es Qualität und Substanz hat.

Das sind wohl auch die Eigenschaften, die Sie an dem „Great American Songbook“ so schätzen …?

Diese Songs wurden in den 20er-, 30er- und 40er-Jahren geschrieben, also vor meiner Zeit. Obwohl die wirtschaftlichen Umstände in diesen Zeiten ja alles andere als angenehm waren, leben diese Lieder von einem ungeheuren Optimismus. Es waren hervorragende Songschreiber und Komponisten wie Irving Berlin, Cole Porter, Gershwin, Jerome Kern, Harold Arlen und Duke Ellington. Es war die Zeit einer Renaissance in den USA, die die besten populären Songs hervorbrachte, die je geschrieben wurden.

Wie schlimm war ihr Kokain-Problem in den 70er-Jahren?

Ich war eine Kerze, die an beiden Enden brannte. Und ich war nicht der Einzige – alle fuhren damals voll gegen die Wand. Es war furchtbar. Ich erinnere mich, wie ich einmal in Las Vegas auftrat – und alle hatten die gleichen Drogenprobleme wie ich. Zum Glück habe ich noch die Kurve gekratzt. Ich habe meine Lektion gelernt. Man glaubt, dass man gut drauf ist, aber man ist es nicht.

Wie sollte die Nachwelt Sie in Erinnerung behalten?

Man stellte Count Basie einmal die gleiche Frage, und seine Antwort war: „Als einen netten Menschen.“ Besser kann man’s nicht sagen. Denn genau das war er: ein netter Mensch. Das ist ein Lebensmotto, dem ich mich nur anschließen kann.

Sie singen heute besser als je zuvor. Müssen Sie manchmal lachen, wenn man Sie auf die Rente anspricht?

Alle sagen mir, dass ich mit dem Alter nur besser würde – warum sollte ich also ans Aufhören denken? Musik hält einen jung. Ich male jeden Tag, ich gehe drei Mal pro Woche Tennis spielen – ich bin in Top-Form. Wenn ich weiter gesund bleibe, kann ich nur besser werden, weil ich nicht aufhöre zu lernen. Das Leben ist ein Geschenk – und wir sollten jeden Moment davon genießen.