Helge Schneider im ROLLING-STONE-Interview: „Kulturelle Aneignung? Nicht die Bohne relevant“

Der Musiker über kulturelle Aneignung, Toreros, Reiseunlust, die vier besten Sätze und sein neues Album

Auf Ihrem neuen Album singen Sie vom „Last Torero“. Empfinden Sie sich als letzter Ihrer Art?

Ich habe das Gefühl, einer der letzten Musiker zu sein, die mit richtigen Instrumenten auf die Bühne gehen. Mein Leben findet auf der Bühne statt. Vielleicht bin ich wie ein Zirkuspferd – das passt auch nicht mehr in unsere Welt.

Was reizt Sie an der Darstellung des Toreros?

Er repräsentiert die Welt von gestern. Im Gestern ist auch die Romantik beheimatet, und ich bin Romantiker. Beim Stierkampf denke ich weniger an den heutigen Stierkampf oder die vielen Zuschauer, ich denke an die alte Zeit, Ernest Hemingway, der 1932 in „Tod am Nachmittag“ begeistert von seinen Arena-Besuchen schrieb. Wer heute über Stierkampf spricht, thematisiert die Tierquälerei. Aber so ein Stier ist ja auch nicht ohne. In Pamplona werden die jungen Leute von den Bullen durch die Altstadt gejagt. Einst maßen sich die Menschen bei diesem Ritual mit der Urkraft der Natur, heute ist der Stierlauf kommerzialisiert. Mich interessieren beim Torero oder Matador vor allem die engen Klamotten, die er anziehen muss. Die sind eng, damit das Stierhorn von dem Anzug abrutscht, denken sie vergeblich. Manchmal braucht es drei Leute, um den Torero in seine Hose zu zwängen.

„Boah, das Kostüm muss ich haben, hoffentlich passt das! Es passte, nachdem ich mir endlich Fett absaugen ließ“

Worin sehen Sie beim Torero Verbindungen in die Gegenwart?

Wir leben in einer Zeit, in der man in eine solche Hose gezwängt wird. Dabei will ich das Thema philosophisch gar nicht ausweiten. Ich sah das Kostüm, das ich auf meinem Albumcover trage, in einem Schaufenster. Ich dachte: Boah, das muss ich haben, hoffentlich passt das! Es passte, nachdem ich mir endlich Fett absaugen ließ.

Wie hat sich das Tourneeleben für Sie verändert?

Ich habe treue Fans, meine Konzerte sind gut besucht. Aber ich spüre, dass immer mehr Menschen eine geradezu panische Angst vor gewissen äußeren Einflüssen haben. Kriege natürlich. Viren. Ich habe das Gefühl, dass dann wenig Platz mehr bleibt für archaische, romantische Kultur, die Teil meiner Welt ist. Die werde ich nicht aufgeben. Manche flüchten sich deshalb auch in Retro-Trends.

Was meinen Sie damit?

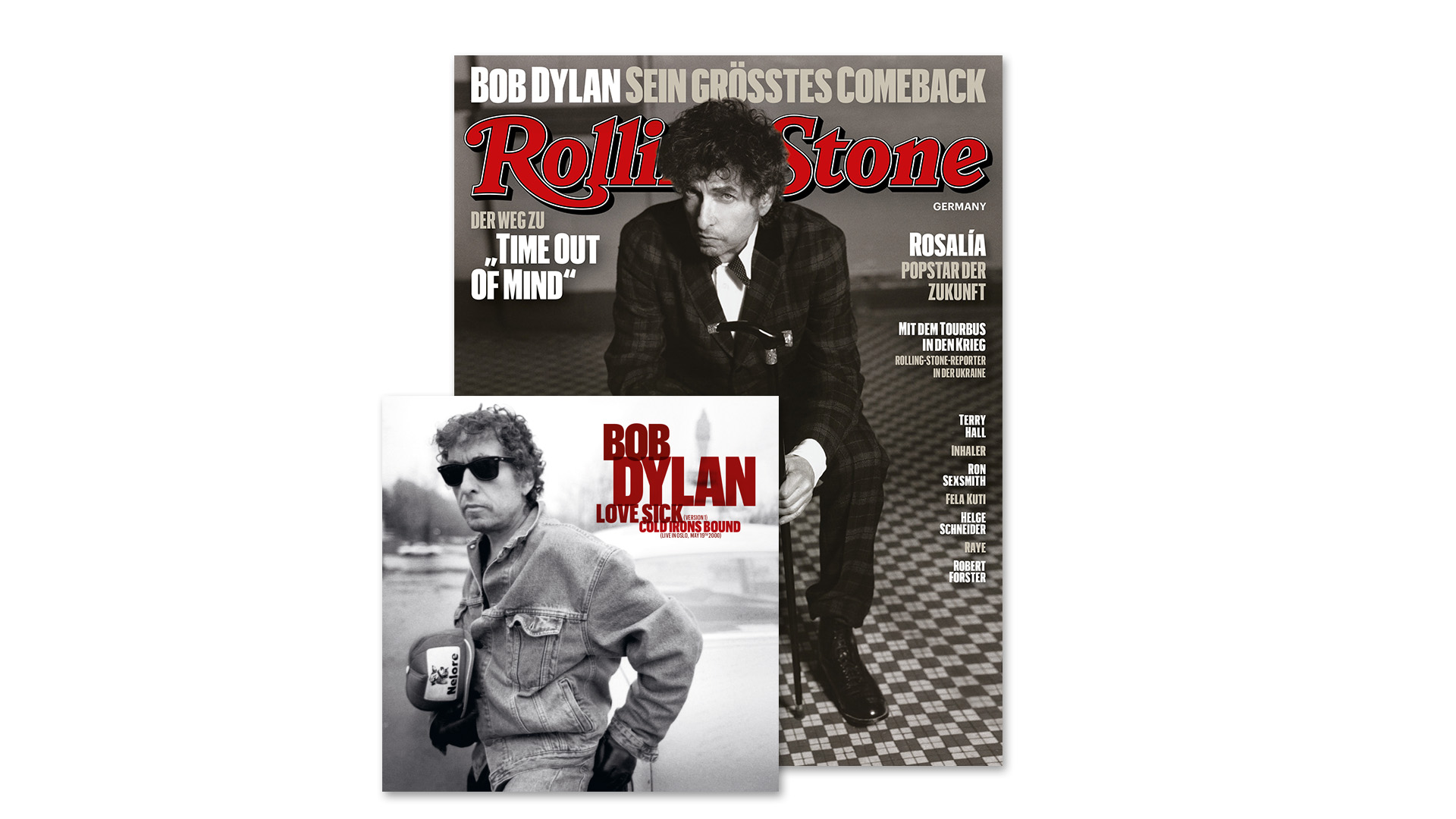

Zum Beispiel Schallplatten. Manche haben jetzt erkannt – was ich wiederum schon lange weiß –, dass eine Schallplatte anders klingt als eine Kassette, anders klingt als eine CD und vor allem noch mal anders als Spotify. Wer heute mit einer Plattenfirma verhandelt, kriegt zu hören: Das muss aber auch bei Spotify rein! Der Künstler verdient daran bekanntermaßen null. Streamingdienste sind völliger Quatsch. Die Atmosphäre eines Konzerts ist eins zu eins nicht übertragbar. Natürlich kann sich nicht jeder eine Plattensammlung leisten. Aber ich bemerke die Tendenz, dass immer mehr Leute ein Stück Kultur in den Händen halten und mit nach Hause nehmen wollen. Vinyl sieht besser aus als eine CD und besser als die Musik auf dem Handy, denn in dem Handy befindet sich ja nichts, zumindest kein Tonträger. Diese virtuelle Welt ist auf dem Vormarsch – aber es gibt eben immer noch das andere. Und das andere finde ich gut. Bei mir läuft das so: Ich lege eine Platte auf, und wenn ich mich nicht mehr auf die Platte konzentrieren kann, weil ich arbeite oder abwasche, dann gehe ich zum Plattenspieler, hebe die Nadel hoch und höre die beiden letzten Stücke nochmal. Dann drehe ich die Scheibe um. Mein Umgang mit Musik wird dadurch zu einer Art Behandlung.

Die abgespielte Schallplatte bietet oft einen Kontrast zu den Tönen, die sie enthält: Wenn die Drehgeschwindigkeit langsamer ist als Rhythmus und Melodie der Musik. Techno zum Beispiel wird durch das sich langsam drehende Vinyl beruhigt.

Und dazu kommt die Bewegung des Hörers. Man steht auf, man nimmt den Tonträger in die Hand, man macht was mit ihm. Das wünsche ich mir mal von meiner 15-jährigen Tochter: Dass sie vom Bett aufsteht, um Musik zu hören. Einen Tonarm aufsetzt, ohne gleich einen Kratzer auf der Platte zu machen. Dann kann sie sich von mir aus wieder hinlegen und die Platte hören. Und wieder aufstehen, um die andere Seite aufzulegen. Das passiert aber nicht mehr. Die jungen Leute liegen den ganzen Tag im Bett mit ihren Handys. Nach einem Jahr sehe ich das Kind dann mal wieder, nicht mehr im Bett, sondern aufrechtstehend – und sie ist seitdem zehn Zentimeter gewachsen! Aber ich gebe die Hoffnung nicht auf, manchmal sieht man noch Kinder mit Schallplatten in der Hand.

Spüren Sie Druck, weil die Echtzeit-Beobachtung von Künstlern zugenommen hat? Als Sie im vergangenen Jahr einen Auftritt wegen mangelnder Publikumsnähe abbrachen, ging das viral, es gab auch Kritik an Ihnen. Können Sie sich davon freimachen?

Ich erlebe eine Kastration der Kultur. Freimachen kann ich mich, indem ich Renitenz beweise. Einfach nicht reagieren. Das verschafft mir noch mehr Freiheit. Ich denke nicht, dass ich irgendjemandem mit meiner Kunst wehtue. Das Phänomen der „Kulturellen Aneignung“ zum Beispiel interessiert mich überhaupt nicht. Nicht die Bohne relevant. Ich stelle fest, dass es Nachwuchskomikern immer schwerer fällt, sich davon nicht beeinflussen zu lassen. Durch „Kulturelle Aneignung“ entsteht Gleichmacherei, das beginnt schon damit, dass Dialekte geglättet werden. Und im Radio höre ich nur noch Menschen, die bewusst Zuschauer*innen sagen. Völlig uninteressant für mich. Das „*innen“ haben sich eine Handvoll Leute einfallen lassen, und alle tanzen nach deren Pfeife. Mein Drang nach Freiheit wird auch dadurch nur umso größer.

„Warum soll ein Weißer keine Dreadlocks tragen?“

Welche Erfahrungen haben Sie dahingehend als Jazzmusiker gemacht?

„Kulturelle Aneignung“ findet bei mir nicht statt. Mein Freund Jimmy Woode spielte lange Jahre in meiner Band Kontrabass. Der hat schon mit Duke Ellington Musik gemacht. Jimmy wurde 1929 geboren, lebt nicht mehr, seine Erzählungen stammen natürlich aus einer anderen Ära. Es sind Geschichten, die wir vielleicht alle schon gehört haben, die er aber am eigenen Leib erfahren musste. Noch in den 1960er-Jahren musste Duke Ellington in Bars, wo er auftrat, den Hintereingang nehmen. Einmal trat Jimmy mit Ellington im mexikanischen Cancún auf, als auch Frank Sinatra mit seiner Bigband dort gastierte. Jimmy schwamm im Hotel, dann kam Sinatra mit seiner Security rein. Die wollten, dass Jimmy abhaut, weil er Schwarzer war. Ich glaube, Jimmy hat dem Sinatra eins auf die Fresse gehauen. Ob diese Geschichten stimmen? Ich weiß es nicht. Ich erinnere mich daran, dass ich mal „Ol‘ Man River“ spielen wollte – und Jimmy mich bat, das nicht zu tun. Das Lied sei eines, das den „Onkel Tom“ abbilde, also beispielsweise den augenrollenden, unterwürfigen schwarzen Klischee-Trompeter, so, wie Louis Armstrong auch fälschlicherweise von Kritikern abgewertet wurde. Ich habe Jimmys Wunsch natürlich akzeptiert. Ich will die Musik ehren, die mir gefällt. Manche Vorwürfe zur „Kulturellen Aneignung“ empfinde ich als absurd.

Warum?

Zum Beispiel beim Reggae. Warum soll ein Weißer keine Dreadlocks tragen? Mit dieser Frisur soll doch keine Kultur angeeignet, geschweige denn eine Abwertung ausgedrückt werden. Hier geht es um eine Identifizierung. Ich kenne Leute, die haben sich aufgrund des öffentlichen Drucks ihre Rastazöpfe abrasiert.

Ihr neuer Song „American Bypass“ ist Latin Jazz. Haben Sie ein neues Faible entwickelt?

Ich kann erklären, warum der Titel so heißt: Weil er eigentlich überhaupt nichts mit der Musik und dem Text zu tun hat – aber in Wirklichkeit ohne mein ständiges Fernsehgucken von amerikanischen Serien nicht zustande gekommen wäre. Dazu passten diese Klänge. Santana floss mit ein, ebenso Herb Alpert.

Ein Song heißt „L.O.T.C.“ Wofür steht das?

„Love on the Couch“. Ich habe allen meinen Liedern englische Titel gegeben, damit die Leute denken, die Musik wäre wichtig, haha.

Ihre für 2023 angekündigte Tournee heißt „Big L.A. Show“. Sie spielen amerikanischen Jazz, sie drehten den Film „Texas – Doc Snyder hält die Welt in Atem“. Wieso waren Sie noch nie in den USA? Sie sind der Karl May der Musik.

Ich bräuchte doch eine Green Card, um dort Musik zu machen!

Aber Sie haben dort auch noch nie Urlaub gemacht!

Ich bin Musiker, ich mache keinen Urlaub.

Nicht mal eine Woche?

Ich könnte schonmal rüberfliegen, würde das aber gerne verbinden mit einem Auftritt. So. In New York hätte ich die Möglichkeit gehabt, habe mich aber dagegen entschieden. Meine längste Pause zwischen zwei Flügen betrug 30 Jahre. Vor drei Jahren bin ich das letzte Mal geflogen, nach Spanien. Ich habe keine Flugangst. Aber manchmal denke ich doch: Gerade, wenn ich drinsitze, würde das Ding plötzlich abstürzen. Vielleicht habe ich ein wenig Schwellenangst vor Amerika. Ich bin mir nicht sicher, ob ich da verstanden werde. Mit meinen Gedanken, meiner freiheitlichen Natur.

Würden Sie dort als Musiker auftreten wollen, oder eher als Komiker?

Ich kann nicht anders als so, wie ich es die ganzen Jahre schon mache. Wann immer ich früher in einem Jazzclub aufgetreten bin, habe ich mich angestrengt, damit die Leute am Ball bleiben. Und habe deshalb auch Geschichten erfunden. Diese Art der Improvisation setze ich der musikalischen Improvisation gleich. Dramaturgisch ist meine Musik versetzt mit Momenten, die komisch sind, das ist halt meine Spezialität – und Qualität. Es ist ja nicht so, dass ich ständig singe. Eines meiner neuen Lieder, „Horses“, ist instrumental. Das könnte ich den ganzen Abend lang spielen. Der Zugang zu Musik, die einen atmosphärisch mitnimmt, in der man sich fallen lassen kann – die wird heute doch total zerstört. Das liegt auch an den immer größer werdenden Arenen. Dort ist immer Party, immer eine gewisse Lautstärke, egal, wer auftritt. Und das gefällt mir einfach nicht. In kleineren Läden kann ich experimentieren. Ich habe sehr viele Synthesizer. Vielleicht baue ich in meine Konzerte mal einen Synthesizer-Block ein. Mache es wie Jean-Michel Jarre.

Auf ihren sozialen Medien posten Sie kurze Musikeinlagen, in denen sie selbstvergessen in die Tasten hauen.

Damit zeige ich einfach, was atmosphärische, romantische Musik mit einem anrichten kann. Ich muss immer an Gershon Kingsleys Hit „Popcorn“ denken, den Jarre auch neu aufgenommen hatte. Als Kind habe ich „Popcorn“ oft auf dem Klavier gespielt, ich wusste gar nicht, dass das Original auf einem Synthesizer intoniert wurde, mir war der Klang nicht bekannt. Für mich war das wirklich Popcorn. Als würde „Popcorn“ mit und auf Popcorn gespielt. Auch Pink Floyd hatten für mich diese Atmosphäre. An ihnen war alles imaginär. Man hatte damals keine Vorstellung, wie die das machen. Wenn das Imaginäre enträtselt worden wäre, man einer Studio-Session beigewohnt hätte, dann wäre der Zauber weg gewesen – ach, so einfach geht das mit eurer Musik? Ihr macht das mit Overdubs?

Nehmen Sie die Videos auch auf, um die Entstehung von Tönen auf elektronischen Instrumenten zu demonstrieren?

Nö, das wäre dann schon wieder zu verkopft für mich.

Wie kommen Sie auf die Fantasy-Verkleidungen. Kostümieren Sie sich zunächst und lassen sich dadurch für Ihre Darbietungen inspirieren – oder haben Sie eine Melodie im Kopf und suchen dann das Kostüm aus?

Ich versuche mystisch auszusehen. Feierlich. Nicht so Black-Friday-mäßig, aber doch wie Allerheiligen. Oder wie Friedhof, deshalb der Zylinder bei dem „Adagio in G Moll“ von meinem Lieblingskomponisten Remo Giazotto. Das spiegelt sich in der Musik wider. Sie reflektiert unsere heutige Zeit. Krieg vielleicht. Als Künstler ist man nicht unbedingt derjenige, der das, was man macht, erklärt. Das können andere tun. Deshalb finde ich es auch so schlimm, wenn Künstler gezwungen werden ihr eigenes Werk zu erklären. Gerade in der Malerei – das darf man einfach nicht erwarten. Van Gogh hätte sich nicht hinstellen können und sagen: Ich habe das Sonnenblumenfeld gemalt, um dieses oder jenes auszudrücken.

Wer Fragen stellt, wünscht sich lediglich einen Einblick in den Schaffensprozess von Kunst, weil dieser Einblick faszinierend ist.

Schon klar, aber jeder soll seinen eigenen Blick auf Kunst haben. Doch als Künstler sein Werk erklären und damit sein Innerstes preisgeben? Dann wäre Kunst doch arg zielgerichtet. Irgendwie einseitig. Deshalb könnte ich auch kein Politbarde sein oder Kabarett machen. Das ist ein anderer Beruf. Ich bin professioneller Phantast.

Das wahrscheinlich lustigste Stück auf dem Album heißt „The Wizard“ – auch, weil der Titel die mystisch-edle Verklärung einer Alltagssituation darstellt, die einem eher unangenehm sein könnte: der ungewollte, aber dringende Gang auf eine öffentliche Toilette.

Bei diesem Album ging es mir darum, offen zu lassen, worum es in den Liedern eigentlich geht. Hat was Amerikanisches, Little Feat, Du verstehst? Ich spiele auf dem Klavier, setze aber den Moog-Synthesizer nur spärlich ein. Ich versuche generell so wenig Elektronik wie möglich zu verwenden. Je mehr man nutzt, desto schwieriger wird später auf der Bühne das Zusammenspiel mit den natürlichen Instrumenten. Wenn ich da lauter Elektronik habe, dazu einen Sequenzer, dann kann ich darauf komplett ausflippen – danach muss es aber runter von der Bühne, damit ich zum Beispiel in Ruhe Gitarre spielen kann. Umbauten versuche ich zu vermeiden. Je mehr Umbauten, desto weniger Improvisation. Außerdem liefern Umbauten nur einen Hinweis ans Publikum, dass gleich etwas anderes kommt. Dann biete ich ja keine Überraschung mehr.

Legendär war Ihre „Es rappelt im Karton“-Performance Mitte der 1990er-Jahre, als Sie zu Beginn der Show aus einem Karton vorne auf der Bühne geschossen kamen …

Nein, das war eine Treppe, unter der Bühne. Eine Showtreppe – die hatten wir irgendwo geklaut, die habe ich immer noch. Die ist irre schwer. Hinter der Showtreppe hatten wir ein Podest aufgebaut. Da kroch ich von hinten rein. Ganz in Leder und mit einem Sattel auf dem Rücken. 1996 war das, mit Bigband.

Die einzelnen „Torero“-Songs sagen Sie auf Platte auch an. Handelt es sich um Live-Aufnahmen?

Ja, Sandro Giampietro hat die Akustik-Gitarre gespielt, und ich saß am Klavier. Bei „Horses“ sind nur Gitarre und gestopfte Trompete zu hören. Auch, um mit Sandro einen gemeinsamen Rhythmus zu finden. Mit einem Metronom tue ich mich schwer. Da gerate ich immer aus dem Takt. Früher habe ich Saxofon gespielt und mit dem linken Fuß den Charleston geklopft, also das rhythmische Begleitpattern. Ich bin schon oft als Duo aufgetreten. Nur Gitarre, Trompete, Gesang.

„Querflöte? Nach einem Ton bin ich krankenhausreif“

Gibt es Instrumente, auf die Sie keine Lust mehr haben, oder die Ihnen nicht liegen?

Ja, da gibt es genug von. Querflöte ist ein Unding für mich.

Warum?

Da kriege ich kaum einen Ton raus. Nach einem Ton bin ich krankenhausreif. Ich kann das einfach nicht.

Wie unterscheidet sich die Atemtechnik von derjenigen bei einer Trompete?

Weiß ich nicht. Ich bin Autodidakt. Wenn ich Trompete spiele, denke ich Herb Alpert, Miles Davis oder Fats Navarro. Saxofon habe ich mir draufgeschafft, weil ich das toll fand und es mir außerordentlich liegt. Ich bin Fan von Sonny Rollins, Dexter Gordon … alle live gesehen. Und weil ich Tenorsaxofonist bin, kann ich noch nicht mal gut Altsaxofon spielen. Baritonsaxofon gefällt mir schon eher. Ein Instrument, das ich neben der Querflöte auch nicht beherrsche, ist die Klarinette. Wegen der Grifftechnik, und weil sie mir zu dünn erscheint.

Haben Sie noch das Bedürfnis, musikalisch etwas zu lernen?

Natürlich. Die Trompete habe ich mir für „Torero“ bewusst vorgenommen. Habe mir wirklich Mühe darauf gegeben, für die Aufnahmen sogar drei verschiedene Trompeten gekauft. Manchen einzelnen Ton auf der Platte habe ich bis zu Vierzig mal gespielt, bis er endlich saß.

Gibt es Musik, bei der Sie denken: Da komme ich nie hin?

Ich versuche herauszufinden, wie man dahingekommen ist. Miles Davis ist im Vergleich zu anderen Trompetern einfach. Davis hatte die Gabe, seine Trompete wie Gesang klingen zu lassen. Vor allem in den 1950er-Jahren, mit seiner gestopften Trompete. Er hat nicht viele Töne gespielt, aber immer die richtigen Töne zur richtigen Zeit. Ihm stehen Trompeter wie Arturo Sandoval gegenüber. Der spielt sehr hoch – und unheimlich viel. Hoch und viel spielen, das machen sehr viele Trompeter, moderne wie altmodische. Aber ich könnte das nicht, würde gar nicht erst versuchen das zu lernen. Ich konzentriere mich auf die Melodien und das Kompositorische. Ich improvisiere viel. Improvisieren ist wie Komponieren – man schreibt es nur nicht auf. Ad-hoc-Komposition im Kopf ist das. Falls man den Ton, den man sich im Kopf ausgemalt hat, nicht trifft: trotzdem weitermachen und einen anderen Weg gehen.

Schreiben Sie Ihre eigenen Kompositionen denn hinterher auf?

Nee, nie. Ich schreibe gar nichts auf.

Woher beschaffen Sie sich Ihre Instrumente?

Ganz normal. Im Musikgeschäft oder bei Ebay. Dort besorgte ich mir unlängst zwei Philicorda. Kleine holländische Orgeln aus den 1960er-Jahren, aus Holland. Röhrenorgeln für unter den Arm, aber sie klingen wie Kirchenorgeln. Hanns Dieter Hüsch hatte so ein Ding, hat sich immer damit begleitet. Er war kein Super-Organist, hat aber ganz großartige Akkorde darauf gespielt und dabei seine Geschichten erzählt. Viele Leute von heute kennen Hüsch nicht. Zuletzt habe ich eine Orgel hervorgeholt, die ich seit 30 Jahren nicht mehr gespielt hatte. Ich habe auch eine Farfisa-Orgel, ein Instrument, das Pink Floyd damals nutzten. Die hatten damals auf richtig schlichten Instrumenten gespielt, Geräte, die nur vier verschiedene Töne hervorbringen, und über die wir heute denken würden: Was soll dat denn?

Manche ihrer Alben, wie „Out of Kaktus (Songs aus dem Kaktus)“ von 2003, werden stark durch ein bestimmtes Instrument geprägt, wie damals ein Synthesizer, der wie eine verstimmte E-Gitarre klingt. Wie treffen Sie solche Entscheidungen?

Das nennt man wohl ein Konzeptalbum. Ich nahm es allein auf, es war ein Experiment mit einem der damals ersten elektronischen Aufnahmegeräte, 16 Kanal. Damit konnte ich alles machen, Hall, sogar eine Gitarre einstellen. Anschließend habe ich versucht, das Album mit Pete York und Jimmy Woode aufzuführen – ein komplett abwegiger Gedanke. „Das Möhrchen Lied“ ist darauf, ich spiele es heute nicht mehr.

Warum nicht? Es war einer Ihrer größten Hits.

Ich bin keiner, der alle seine 571 Kompositionen darbieten will. Ich lasse mich leiten von dem, was ich gerade empfinde. Oder auch von meiner aktuellen Besetzung. Ich finde so einiges gut, aber ich hänge nicht daran, einen Text zu singen, den ich vor 30 Jahren erfand. „Katzeklo“ zum Beispiel singe ich, wenn ich es singe, immer in veränderter Form. Neu-Arrangements sind für mich sportliche Unterfangen.

Bekannt wurden Sie durch Ihre Hörspiele. Die ersten stammen aus den späten 1970ern, schildern den Alltag im Ruhrgebiet und gelten heute als Klassiker eines Humors, der aus Kommunikationsmissgeschicken entsteht. Bei Ihnen ist es schon witzig, wenn einer nicht sagt: „Wessen werde ich bezichtigt?“, sondern „Wes werde ich bezichtigt?“.

Diese Geschichten rühren teilweise aus einer vergessenen Zeit. Als Heranwachsender verbrachte ich viele Nachmittage in Fußgängerzonen, in diesen Eduscho-Läden, die es heute nicht mehr gibt. Dort hörte ich den Leuten zu. „Wes werde ich bezichtigt?“ – Da ist einer grammatikalisch schlecht zurecht, typisch Ruhrgebiet. Will aber ganz eindeutig hochdeutsch sprechen. Dann passiert sowas.

In den Hörspielen parodierten Sie auch Gastarbeiter: „Kollege, was los hier, komm!“.

Ich habe mehrere Lehren gemacht. Auch auf dem Bau. Da war ich mit vielen Italienern und Türken zusammen, ein paar Spanier gab es auch. Wir hatten keine Berührungsängste, wir haben geredet, wie wir wollten. Alles nicht schlimm. „Kollege, was los hier, komm!“, und der andere sagt: „Jetzt hab‘ ich hier auch noch ein Messer!“ – wenn ich das heute herausbringen würde, dann stünde sofort der Diskriminierungsvorwurf im Raum. Das Wort „Diversität“ ist mittlerweile in aller Munde, ebenso die Wichtigkeit, Unterschiede zuzulassen. Aber genau das, was ich damals schilderte, genau das ist ja Diversität. Das Wort wird heute oft falsch benutzt. Diversität soll es eben nicht mehr geben – es gibt nur noch Gebote, was richtig und was falsch ist. Damit ist den Leuten ein großer Fehler unterlaufen.

„Diese Gleichmachung zwischen Mann und Frau, die ist ein Fehler“

Wie meinen Sie das?

Diese Gleichmachung zwischen Mann und Frau, die ist ein Fehler. Früher war es so, wie es ist. Wenn eine Frau eine Tankstelle besaß und in Monteurkleidung Autos reparierte, dann war das eine Frau. Dafür hat man sie gewürdigt. Wenn ein Mann die Kinder gehütet hat, hat man ihn dafür gewürdigt. Keiner hat sich darüber, anders als heute, das Maul zerrissen. Für mich gibt es einen Unterschied zwischen Mann und Frau. Und wenn es nun keinen Unterschied mehr geben soll, dann ist das meinetwegen so. Aber dass es nun immer diese öffentlichen Respektbekundungen geben soll, dass alles bis ins Feinste artikuliert, bisweilen gar dialektisch klargestellt werden muss – das finde ich einfach unerheblich. Als müsste man immer wieder betonen: „Seht, ich akzeptiere die neuen Verhältnisse!“. Ich habe sie doch immer akzeptiert. Und heute? Muss alles gepostet werden. Auch die Gendersprache hat mit Selbstdarstellung zu tun. Und natürlich ist es auch richtig, dass man heute „Sinti und Roma“ sagt statt „Zigeuner“. Ich finde nur, dass viele Menschen diese Bezeichnung allein deshalb wählen, weil sie sich als political correct darstellen möchten.

Haben Sprachregelungen Einfluss auf Ihre Art zu reden?

Nein, und ich möchte auch nicht gezwungen sein meinen Dialekt aufzugeben. Wenn ich sage: „Meine Olle“, dann ist das für mich und meine Olle Normalität und nicht abwertend. Auch auf der Bühne ziehe ich Sprachregelungen durch den Kakao. Ich sage: „Ich fuhr mit meinen Kolleg*innen im VW-Käfer. Dann stiegen wir aus, und ich und meine Kolleg*innen gingen zur Arbeit. Allesamt Männer.“ Damit stelle ich klar, dass die Sprache nicht immer der Sache entspricht.

Als „die vier besten Sätze der Menschheit“ hatten Sie einst identifiziert: „Das glaub‘ ich doch jetzt nicht!“, „Okayyy?!“, „Näh, ne!“ und „Wie geil ist das denn!“. Alles Jugendslang.

Meine Kinder sind heute schon ganz woanders. Von meiner jüngsten Tochter höre ich ständig „fucking“ oder „fuck“. Oder: „What the hell!“. Oder: „What the hell … fuck!“. Aber auch Harmloseres, wie „Mom“ und „Dad“. Ich kenne noch „Herr Vater“ oder „Frau Mutter“, das ging bei mir dann aber schon über in „Vater“ und „Mutter“ und schnell in „Vati“ oder „Papa“, und eben „Mutti“ und „Mama“. Heute ist alles oft: „Bro“.

Komponieren Sie auch Stücke ohne humoristischen Hintergedanken?

Es gibt unzählige Aufnahmen, mit denen ich nicht so Recht was anzufangen weiß. Die verbleiben unbearbeitet. Coverversionen wiederum so aufzunehmen, wie das Original – dazu hätte ich keinen Nerv. Nachmachen finde ich nicht so gut. Vielleicht mal ein Zitat einfügen. In „Horses“ habe ich ein paar Verweise auf Herb Alpert eingebaut. Mit meinem Zitat wollte ich ihm einen irren Tribut zollen. Und er passt zu mir, seine Musik ist meine Musik. Ich bin mit ihm aufgewachsen. Mit ihm, Elvis, Louis Armstrong, Jimi Hendrix und der Titelmelodie von „Zwischen Rhein und Weser“. Illustre Interpreten wie Mozart, Beethoven oder Bach waren auch meine Einflüsse. Eine Zeit lang hörte ich mir nur Live-Aufnahmen von Vladimir Horowitz an. Die entstanden zum Teil in seinem Wohnzimmer. Earl Hines genauso – aufgenommen oft im Wohnzimmer.

Warum fällt Ihnen Jazz leichter von der Hand als Klassik?

Für mich als Jazzmusiker ist es schwer, nach Noten zu spielen. Beethoven auf einem Notenblatt, das ist eine Herausforderung. Ich finde klassische Pianisten klasse. Nehmen Sie Arturo Benedetti Michelangelio. Der war bekannt dafür, mit seinem Ferrari eine Strecke von 200 Kilometern in einer halben Stunde zurückzulegen, so kam es seiner Oma zumindest vor, die er in diesem Tempo durch das Gebirge nach Hause gefahren hatte. Wenn ich solche Geschichten höre, dann höre ich auch die Musik mit diesem Wissen. Ich höre diese Geschichte aus der Musik heraus.

Zuletzt arbeiteten Sie mit Peter Kraus zusammen, spielten auf seinem Album mit. Eine Verbindung, die auf den ersten Blick nicht naheliegend erscheint.

Ich lernte Peter nach einem Konzert in der Stuttgarter Liederhalle kennen, auf dem Parkplatz. Er trat mit Paul Kuhn in dem einen, ich in dem anderen Saal auf. Das war vor über 20 Jahren. Damals schon nahmen wir uns vor, irgendwann mal was gemeinsam aufzunehmen. Er war damals knapp über 60, also so alt, wie ich jetzt bin. Er singt jetzt Sachen, die seine Fans vielleicht nicht erahnt hätten, „Mr. Bojangles“ zum Beispiel. Er singt „Mr. Bojangles“ auf Deutsch, das hat eine besondere Qualität. Trotzdem klingt seine Version authentisch, wie für ihn gemacht. Er ist 83 und singt noch besser als früher. Er hat eine schöne Stimme. Aber dass ich in seinem Alter noch in seine Hose passen würde, bezweifle ich.

Peter Kraus hat den Rock’n’Roll eingedeutscht, aber was ist eigentlich aus dem Phänomen des ausländischen Stars geworden, der im deutschen Fernsehen seine jeweilige Kultur einbringt? Nana Mouskouri, Mireille Matthieu oder gar Eros Ramazotti?

Darauf habe ich keine Antwort. Vielleicht haben sich die Richtlinien in den Sendern geändert. Mir kommen die Sendungen kulturell weniger vielfältig vor, vielleicht soll die einheimische Kultur stärker gefördert werden. Hier spielen wohl auch die Cancel Culture sowie die „Kulturelle Aneignung“, die jeder tunlichst vermeiden will, eine Rolle. Bei einer Eurovision-Sendung sah ich mal eine Israelin, die sich als Geisha verkleidete, und ihre Musik hatte einen japanischen Touch. Dafür wurde sie angefeindet. Was ist das denn bitte für ein Verhalten? Sind wir hier beim Kinderfunk? Oder diese ganze Diskussion um Winnetou.

„Es wird so lange Druck gemacht, bis es allen peinlich ist, Karl-May-Bücher im Schrank stehen zu haben“

„Winnetou“ war das im letzten Jahr bestimmende Thema zur „Kulturellen Aneignung“.

Ich habe das Gefühl, dass die Leute sich damals nun wirklich alles vorknüpfen wollten. Fast alle Indianer-Häuptlinge in Amerika respektieren Karl May, aber es gibt eben Leute, die sind gegen May. Die einen sind dafür, die anderen dagegen – so sind Menschen. Das ist gut so. Aber mich stört auch hier, dass Meinungen derart auf den Präsentierteller gelegt werden. Es wird so lange Druck gemacht, bis es allen peinlich ist, Karl-May-Bücher im Schrank stehen zu haben. Mir ist May überhaupt nicht peinlich. Ich bin mit ihm aufgewachsen, habe alle 72 Bände gelesen – und bin danach auf Friedrich Gerstäcker umgestiegen. Für die damaligen Verhältnisse war May ein grandioser Schriftsteller, der unterbewertet wird. Aber er hat auch etwas gemacht, dass ich nicht so gut finde. Er hat manchmal mit sehr vielen Worten sehr wenig ausgedrückt. Vierzig Seiten über das Wadi-Deradsch-Tal.

Vielleicht auch aus Verlegenheit, weil er nie vor Ort recherchieren konnte?

Kann sein. Aber das Irre ist, dass er die Orte so beschrieb, wie sie sind.

Apropos Orient. Eines Ihrer früheren Showelemente bestand in einer Solo-Einlage des Kollegen Peter Thoms, der auf eine Bongo haut und dabei manisches Fantasie-Arabisch von sich gibt. Das würde heute Ärger geben.

Nö, von mir nicht.

Aber es könnte Zuschauer geben, die sich dadurch angegriffen fühlen.

Schert mich einen Teufel. Beethoven wird doch auch im Kongo gespielt. Von einem Orchester aus schwarzen Musikern. Das nennt man Kulturaustausch. Die Menschen interessieren sich eben für Musik. Und warum soll ich mich nicht für arabische Musik interessieren? Ich interessiere mich sehr für sie. Meine Schwester traf im Tunesien-Urlaub auf dem Markt einen Bongo-Verkäufer. Seine obligatorische Frage: „Where do you come from? Germany? Oho!”. Und dann sang er „Katzeklo“. Das und nichts anderes ist verbindend. Peter Thoms nannte sich „Suleyman Fez“ und haute auf die Bongos, und es verband ihn mit dem Publikum. Und er sang ja kein echtes Arabisch. Es war ja, wie Sie selbst sagten, Fantasie. Man macht sich nicht über die Menschen lustig. Man macht sich nicht mal über die Sprache lustig. Man macht sich sowieso nicht lustig. Man bietet etwas dar, worüber andere lachen können. Und darüber bin ich froh.