Oscar-Debakel für „The Fabelmans“: War das Spielbergs letzte Chance?

Wenn er für die Story seines eigenen Lebens, die er in den „Fabelmans“ ausbreitet, schon abgestraft wurde: Welche kann jetzt noch kommen?

17 Preise hat Steven Spielbergs „The Fabelmans“ in der letzten Award Season abgeräumt, darunter einen Preis als „Bester Film“ bei den American Film Institute Awards (AFI Awards), sowie einen Golden Globe als „Bestes Drama“, Spielberg bekam außerdem vom „National Board of Review“ eine Auszeichnung als „Bester Regisseur“. Bei den diesjährigen Oscars war „The Fabelmans“ mit sieben Nominierungen vertreten. Er war ein Favorit, neben „Everything Everywhere All At Once“ und „Im Westen Nichts Neues“. Gewonnen hat „The Fabelmans“ von den sieben Nominierungen: keine einzige.

Oscar-Analyse:

Spielberg, 76, gilt als erfolgreichster Filmemacher der Hollywood-Geschichte, und einen Platz in den Top Ten der bedeutendsten Filmemacher hat er nach Ansicht vieler Kritiker und Zuschauer ebenso. Er findet sich darin ein neben Hitchcock, Godard, Scorsese, Kubrick, Fellini, Hawks und anderen verstorbenen oder noch lebenden Größen (die Top Ten wären damit aber auch bald schon voll).

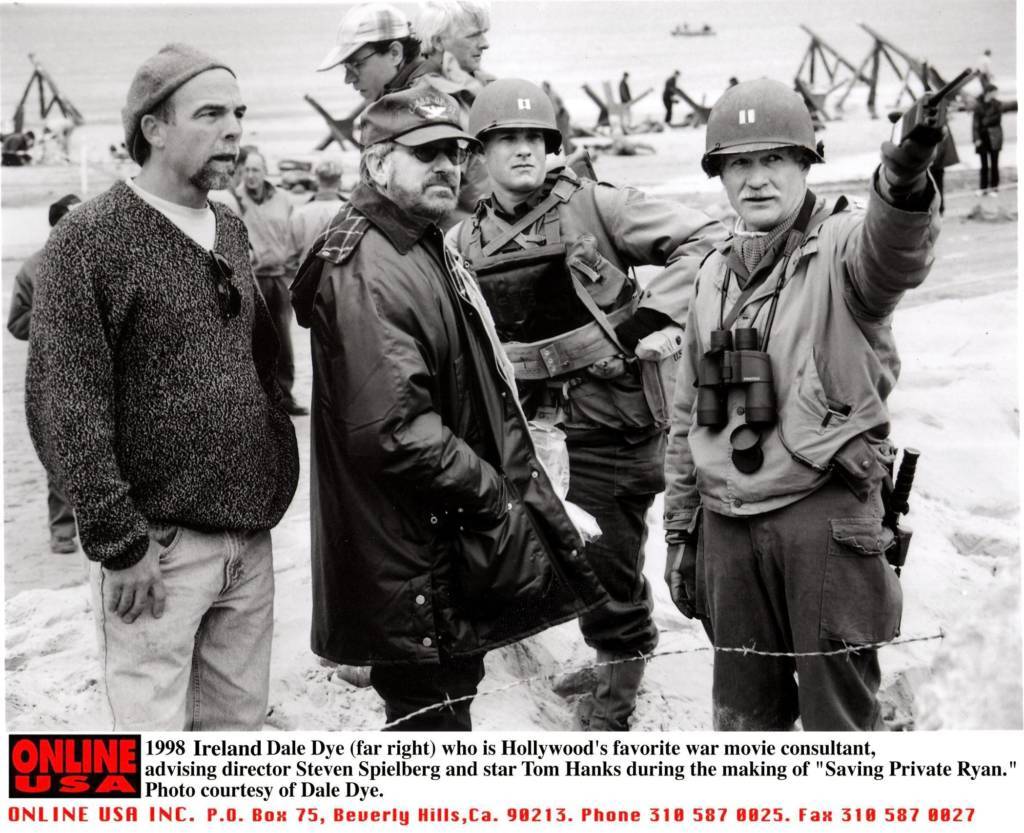

Irgendetwas aber läuft nicht mehr gut bei ihm, aber auch nicht mehr gut für ihn – seit seinem letzten Regie-Oscar, seinem insgesamt zweiten, für „Saving Private Ryan“, sind symbolschwere 25 Jahre vergangen. Das Kriegsdrama erhielt damals aber nicht den bedeutenderen Preis als „Bester Film“. Spielberg ging als Produzent leer aus, weil Miramax-Chef Harvey Weinstein eine harte Kampagne gegen den Film führte, um sein eigenes Leichtgewicht durchzuboxen, das Shakespeare-für-Abiturienten-Schauspiel „Shakespeare in Love“.

Spielberg galt immerhin schon seit „Ryan“ als Regie-Legende – mit 51 Jahren, diesen Stellenwert hat sich das einstige „Wunderkind von Hollywood“ erarbeitet, eine einzigartige Position. Nach „Ryan“ wurde Spielberg bis heute sagenhafte 13 mal nominiert, ob als Regisseur, Produzent oder Drehbuchautor. Macht im Schnitt eine Nominierung alle 1,5 Jahre, bis zu den „Fabelmans“.

Es ist nicht so, dass Steven Spielberg nicht schon oft mit der Academy zu kämpfen hatte. Legendär sind seine Niederlagen in den 1980er-Jahren. „The Color Purple“: zehn Nominierungen, aber nicht mal eine für ihn als Regisseur – also keine Nominierung für ihn in jener beruflichen Funktion immerhin, die viele Leistungsträger in einer Gemeinschaftsarbeit überhaupt zusammenhält.

Was seine Niederlage mit den „Fabelmans“ aber so bitter machen muss für ihn, ist die Tatsache, dass er mit diesem Film vor vielleicht 20 Jahren noch – da war er 56 und hätte durchaus schon diese Quasi-Autobiografie ins Kino bringen können – mit einiger Wahrscheinlichkeit als Gewinner des Abends ausgezeichnet worden wäre. Es wirkt so, als sei seine Zeit vorbei.

Was ist der Grund dafür, dass Spielberg in Ungnade gefallen ist? Ist er überhaupt in Ungnade gefallen? Oder ist es vielmehr so, dass seine Filme schön anzusehen sind, aber nichts mehr bewirken? Zum einen hängt sein Abstieg seit Beginn der Nullerjahre tatsächlich mit der Qualität seiner Filme zusammen. Alle Werke seit „Saving Private Ryan“ sind – abgesehen von dem nicht mit großen Nominierungen berücksichtigen, sogar fantastischen „A.I.-Artificial Intelligence“ von 2001 sowie dem vielfach nominierten, aber leer ausgegangenen, nicht minder fantastischen „Munich“ von 2005 – gut, sie sind ordentlich, handwerklich vielleicht sogar perfekt. Aber genau das ist das Problem. Sie sind gut, aber nicht sehr gut. Denn ihnen fehlt die Spielberg-Magie des besonderen Films. Diese perfekte Glätte, diese Reibungslosigkeit betrifft alle Werke, für die er zuletzt (Regie)-Nominierungen bekam: „War Horse“, „Lincoln“, „Bridge of Spies“, „The Post“ und „West Side Story“. Spielberg weiß, wen er zusammentrommeln muss, und wen er wie inszenieren muss. Aber er hat nicht mehr viel über das Heute zu sagen. Nichts, was die Leute bewegt. „The Fabelmans“ ist eine Chronik, Spielbergs Chronik, aber sie ist keine Anleitung für andere. Und darauf kommt es bei Preisverleihungen (leider) an.

„The Fabelmans“ ist ein guter, aber auch altmodischer Film. Ein Mann, der auf die 80 zugeht, berichtet davon, wie er als Sohn von Eltern, die sich trennen, zum Filmemachen findet, wie er Kraft aus der Auflösung der Familie findet, und wie er diese Kraft auf die Inszenierung von Filmen überträgt.

Strenggenommen ist „The Fabelmans“ eine krasse von Null-auf-Hundert-Erfolgsgeschichte. Spielberg hat nicht viele Feinde in Hollywood, das heißt aber auch nicht, dass er dort stattdessen übermäßig viele Freunde hat. Die meisten dort achten ihn vor allem. Verscherzen sollte man es sich mit ihm nicht. Das ist eine Machtposition. Das allein muss aber nicht ausreichen, um von den Menschen, die in der Oscar-Academy sitzen, mit Preisen überhäuft zu werden – und ausgerechnet für einen autobiografischen Film, der schildert, wie Spielberg zum besten Mann von Hollywood wurde.

Oder: Im Jahr 2003 hätte das womöglich dennoch gereicht, im Jahr 2023 reicht das nicht mehr. Das Oscar-Gremium hat seitdem rund viermal so viele Mitglieder. Es ist diverser aufgestellt. Diverser aufgestellt in der Verteilung der Geschlechter sowie der Ethnien und Nationalitäten. Mit etlichen Leuten, die nie von Spielberg protegiert wurden. Die zu jung sind, um in seiner Hit-Strecke von 1975 bis 1998 dabei gewesen zu sein, die ihm also nichts verdanken. Spielberg sehen viele gern als „alten weißen Mann“, also als Mann, der mental alt ist und weiß denkt. Das ist Quatsch, da reicht ein Blick auf die Besetzungsliste seines „Ready Player One“ (2018). Aber es ist sicher kein Zufall, dass auch Cate Blanchett, Hauptdarstellerin in Todd Fields „Tár“, dem besten Film des vergangenen Jahres, leer ausgegangen ist. Sie spielt die Rolle einer Frau, die viele nicht als Frau sehen, sondern als alten weißen Mann.

Der große Gewinner ist „Everything Everywhere All At Once“. Er erhielt sieben Auszeichnungen, darunter auch für Michelle Yeoh, die dafür Blanchett ausstach, sowie für Ke Huy Quan – eine Sensation, denn nach seinen Achtziger-Rollen als Short Round und Data war er komplett abgemeldet. „Everything Everywhere All At Once“ steht für die Filme, Darstellerinnen und Darsteller, die heute größere Chancen haben, weil sie von Menschen innerhalb einer Jury ausgewählt werden, die heute viel breiter aufgestellt ist als noch vor zehn Jahren.

Das ist nicht ungerecht: Kein Film hatte in diesem Jahr mehr Nominierungen als „Everything Everywhere All At Once“ (11), und er bekam mit sieben Preisen einen entsprechenden Zuspruch nach dem Gießkannenprinzip. Damit ist er der bei den Academy Awards erfolgreichste Film seit „Slumdog Millionaire“ von 2008, der damals acht Auszeichnungen erhielt. Erstaunlich aber ist, dass er überhaupt so viele erhielt: Denn die Academy stellte sich zuletzt auch in der Vergabe der Preise diverser – manche würden sagen: fairer – auf. Dass die jeweiligen „Besten Filme“ eines Jahrgangs nur noch zwei bis drei Oscars erhielten („Moonlight“, „Spotlight“), wurde zur Regel, auch, wenn diese sparsame Bescherung kontra-intuitiv erschien: Wie kann ein „Bester Film“ nur so wenige herausragende Einzelleistungen versammeln? Der „Beste Film“ wirkte seit vielen Jahren wie ein Trostpreis. Manche Kritiker spötteln jetzt schon, dass „Everything Everywhere All At Once“ halt so viele Diversitäten vereine („Weiße“ plus „Asiaten“), dass man die ruhig zu einem fetten Mehrfachgewinn auftürmen dürfe, um die Oscar-Vergabe 2023 immer noch divers dastehen zu lassen. Dafür ist „Everything Everywhere All At Once“ kein Oscar-Film „mit Ansage“, wie schon „Slumdog Millionaire“ kein Oscar-Film „mit Ansage“ war. Sondern ein Überraschungshit.

Für Steven Spielberg sind das keine guten Nachrichten. Schon mit dem Hollywood-artigsten aller Hollywood-Stoffe, der Neuverfilmung des Musicals „West Side Story“, erntete er vor zwei Jahren Lob, aber keine herausragenden Preise – obwohl er seine Besetzung weit diverser aufstellte, als es diejenige in Robert Wises Film von 1961 war. Man muss schon bis ins Jahr 2007 zurückgehen, um einen Regisseur zu finden, der bei den Oscars für die „Beste Regie“ ausgezeichnet wurde und älter als 60 war. Also ein „alter weißer Mann“. Martin Scorsese empfing seinen ersten und bis heute einzigen Regie-Oscar damals für „The Departed“.

Beschweren darf Spielberg sich über die jetzige Niederlage eigentlich nicht. Er ist bereits im Besitz von drei Oscars (zweimal Regie, einmal Produktion), das ist mehr, als seine Vorbilder Hitchcock und Kubrick je bekamen. Er wird weiterhin hochambitionierte Filme drehen, „Award-Season-Filme“. Er entstammt einer produktiven Familie mit Eltern, die sehr lange lebten. Seine Mutter erreichte das Alter von 97 Jahren, sein Vater das von 103. Aber wenn er für die Story seines eigenen Lebens, die er in den „Fabelmans“ ausbreitet, schon abgestraft wurde: Welche kann jetzt noch kommen?