Ranking: Die 75 besten Alben des Jahres 1975

Von Patti Smith über Parliament bis Bruce Springsteen: Das sind die besten Alben aus dem Jahr 1975.

Rufus featuring Chaka Khan, „Rufus featuring Chaka Khan“

Mit Leichtigkeit zwischen R&B, Rock, Funk und Jazz wechselnd, festigte „Rufus featuring Chaka Khan“, das vierte Album der Band, ihren Ruf als eine der experimentierfreudigsten Bands ihrer Zeit. „Wir sind wirklich vielseitiger als nur eine Sache“, sagte Khan 1974 einem Reporter. Ein Jahr später erklärte Gründungsmitglied Kevin Murphy: „Sicher, wir spielen Funk, aber wir sind keine typische R&B-Band. Das würde eine Einschränkung bedeuten, und wir haben keine Einschränkungen.“ Der sofortige Klassiker des Albums ist die jazzige Ballade „Sweet Thing“, der Khan eine leichte, aber dennoch tief emotionale Note verleiht. Sie rockt aber auch mit einer rauen, gitarrengetriebenen Coverversion von „Jive Talkin“ der Bee Gees, die eine komplette Kehrtwende gegenüber ihrem Disco-Groove darstellt. —Michaelangelo Matos

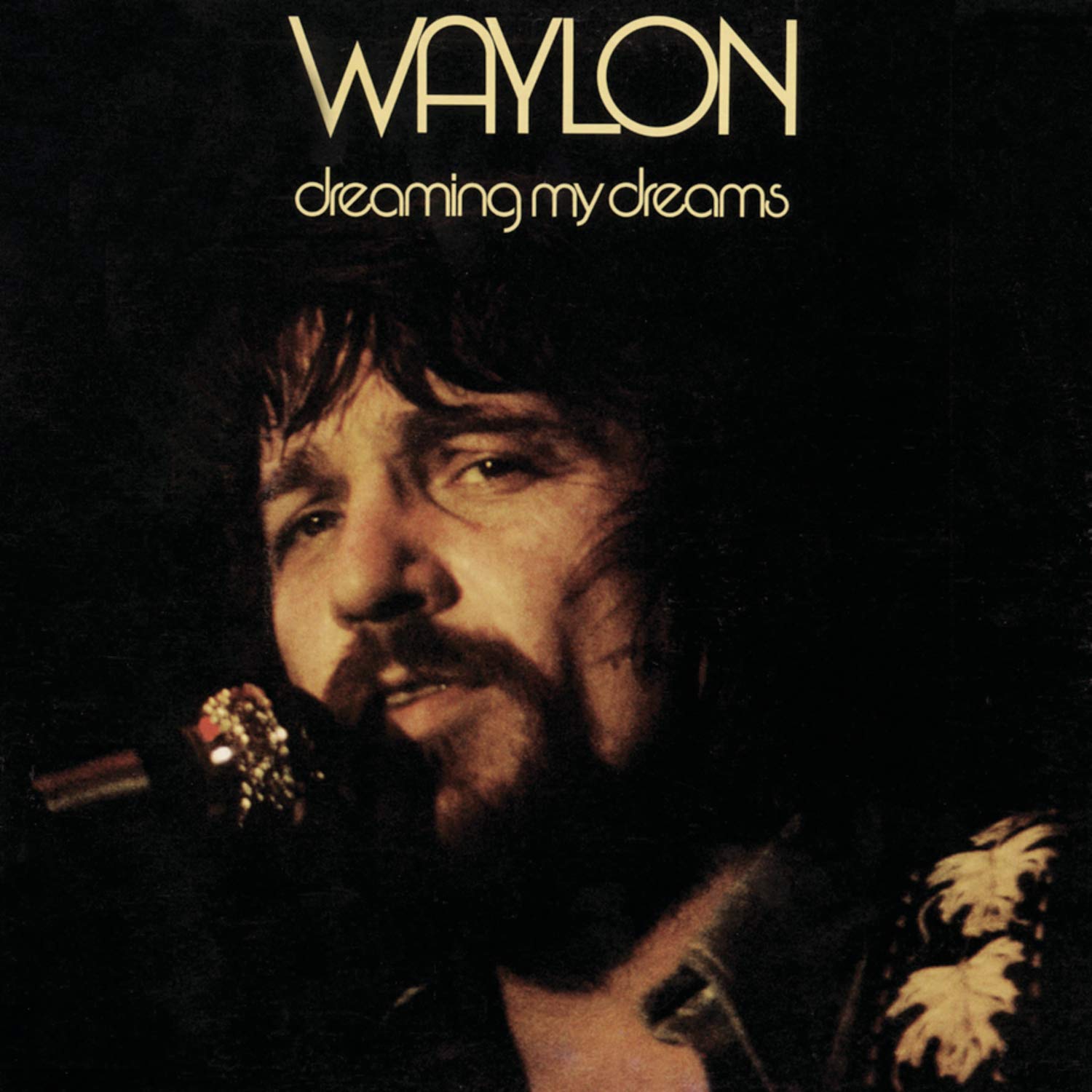

Waylon Jennings, „Dreaming My Dreams“

Die Outlaw-Country-Legende Waylon Jennings festigte sein raues und wildes Image mit einer Reihe von Alben aus den frühen 70er Jahren mit Titeln wie „Lonesome, On’ry and Mean“ und „Honky Tonk Heroes“, aber auf seinem einzigen Studioalbum, das 1975 veröffentlicht wurde, lässt Hoss seine Schutzmauer fallen. Auf „Dreaming My Dreams“ schlüpft Jennings in die Rolle des Crooners und legt seine Gefühle in dem Titelsong „Dreaming My Dreams With You“ und dem wehmütigen „Let’s All Help the Cowboys (Sing the Blues)“ offen. Dennoch kann man einen Outlaw wie Jennings nicht ganz in Schach halten, und er zeigt seine muskulöse Kraft in drei Songs, die Teil des Outlaw-Country-Kanons wurden: „Are You Sure Hank Done It This Way“, „Bob Wills Is Still the King“ und „Waymore’s Blues“. Jennings würdigt damit seine Vorgänger und festigt gleichzeitig sein eigenes Vermächtnis. —Joseph Hudak

Jeff Beck, „Blow by Blow“

Bis 1975 hatte der großartige Gitarrist Jeff Beck hauptsächlich in konventionellen Rockbands gespielt. Aber mit „Blow by Blow“ trat er als echte eigenständige Kraft hervor und präsentierte einen fein abgestimmten Instrumentalsound (abgesehen von Becks geschmackvoller Talkbox), der irgendwo zwischen Funk, Rock und Jazz-Fusion angesiedelt war, ohne eines dieser Elemente zu verwässern. Anstelle eines Leadsängers in virtuosen Stücken wie „You Know What I Mean“ und „Scatterbrain“ schwebte, quietschte und zischte Becks Gitarre über der festen Rhythmusgruppe aus Keyboarder Max Middleton, Bassist Phil Chen und Schlagzeuger Richard Bailey, mit einem ungenannten Stevie Wonder, der an anderer Stelle am Clavinet einsprang. Das Album war ein Top-10-Platin-Hit, aber Beck schien später skeptisch gegenüber seiner übertriebenen Raffinesse zu sein. „Es erinnert mich einfach an Schlaghosen und Zweireiherjacken“, sagte er 1990 über die LP. —Hank Shteamer

The Band, „Northern Lights – Southern Cross“

Zwischen der offiziellen Veröffentlichung der Songs aus „The Basement Tapes“ und ihrem ersten Album mit neuem Material seit vier Jahren hatte die Band 1975 ein erfolgreiches Jahr. Bis dahin hatte die Gruppe einige Turbulenzen durchlebt, und „Forbidden Fruit“, einer der allegorischsten Songs über den Konsum harter Drogen, deutete an, warum. Von Rick Dankos zärtlichem Gesang in „It Makes No Difference“ bis hin zu den sich abwechselnden Stimmen in „Acadian Driftwood“, der langweiligsten Musikgeschichtsstunde, die je aufgenommen wurde, enthält das Album einige der zartesten und ausgefeiltesten Stücke ihrer Karriere. So sehr auch ihr unverwechselbarer Gesang oder der temperamentvolle Robbie Robertson, der immer noch alles aus seiner Gitarre herausholte, beeindruckten, der eigentliche Star des Albums war Garth Hudson, dessen funkiges Clavinet die Band ohne Abstriche an ihrer Persönlichkeit in das neue Jahrzehnt katapultierte. —David Browne

Keith Jarrett, „The Köln Concert“

1975 befand sich der Jazz auf dem Höhepunkt seiner Fusion-Ära, mit Chick Corea, John McLaughlin und Herbie Hancock an der Spitze eines energiegeladenen, rock- und funkigen Sounds, der sich in Arenen behaupten konnte. Aber im Gegensatz zu diesen anderen ehemaligen Miles Davis-Sidemen reduzierte Keith Jarrett sein Pensum, konzentrierte sich auf intime Solo-Klavierkonzerte in europäischen Konzertsälen und improvisierte jeden Abend komplett aus dem Stegreif. Als er am 24. Januar 1975 in Köln die Bühne betrat, befand sich Jarrett, wie er später sagte, „fast in der Hölle“ – aufgrund von Schlafmangel, einem schlechten Abendessen vor dem Auftritt und Frustration über eine Verwechslung des von ihm gewünschten Klaviers. Aber er raffte sich auf und zauberte aus dem Nichts ein Meisterwerk: eine emotional packende Suite, die sich über eine Stunde lang von ergreifend zu verspielt und wieder zurück bewegt. Das Album wurde ein unerwarteter Hit, fand ein Publikum weit außerhalb der Jazz-Nische und verkaufte sich bis heute über 4 Millionen Mal. —Hank Shteamer

Soundtrack, „The Rocky Horror Picture Show“

Der Soundtrack zum Urvater aller Kultfilme kann zwar nicht die Beteiligung des Publikums wiedergeben, die die Mitternachtsvorstellungen von „The Rocky Horror Picture Show“ zu einem so mitreißenden Erlebnis gemacht haben, aber er rockt auf jeden Fall. Das ist den glamourösen, rockabillyhaften und überdimensionalen Broadway-Songs zu verdanken, die von Stars wie Tim Curry, Susan Sarandon, einem sehr verschwitzten Meat Loaf und dem Schöpfer der Show, Richard O’Brien – alias dem Igor-ähnlichen Riff Raff – gesungen werden. Von der Eröffnungssalve „Science Fiction/Double Feature“ über Currys campy (und vom Titel her veraltete) „Sweet Transvestite“ bis hin zu Meat Loafs „Hot Patootie – Bless My Soul“ ist die Trackliste so elektrisierend wie das Labor von Dr. Frank-N-Furter. Auch nach all den Jahren ist das Anhören dieses Soundtrack-Albums, wie es sein zentraler Hit behauptet, ein ganz eigenes „Time Warp“. —Jon Dolan

War, „Why Can’t We Be Friends?“

„Why Can’t We Be Friends?“ ist mehr als nur ein Funk-Album – es ist ein lebendiges, multikulturelles Statement. War, eine vielfältige Band aus schwarzen, weißen und lateinamerikanischen Musikern, verschmolz Funk, Soul, Latin und Rock zu einem nahtlosen Sound, der sowohl fröhlich als auch sozial engagiert ist. Der Titelsong „Why Can’t We Be Friends?“ kombiniert einen entspannten Groove mit einer wiederholten, kindlichen Frage, die Rassismus und soziale Spaltung auf einfachste und effektivste Weise anprangert; jedes Bandmitglied übernimmt abwechselnd den Gesang und unterstreicht so das Thema der Einheit. Es ist Protestmusik, getarnt als cleverer Mitsing-Song. Die Mischung aus Humor, Frieden und Harmonie macht den Song zeitlos und beweist, dass die stärksten Botschaften manchmal in den lockersten Klängen verpackt sind. Das Gleiche gilt für die Hymne auf Kraftstoffeffizienz „Low Rider“, die eine umweltfreundliche Botschaft in einen smoothen Groove verpackt. —Alison Weinflash

Rush, „Fly by Night“

Auf ihrem Debütalbum von 1974 waren Rush eine weitere vielversprechende Hardrock-Band nach Led Zeppelin. Auf ihrem zweiten Album waren sie Rush. Es ist ihr erstes Album mit dem Schlagzeuger und Texter Neil Peart, der seine Präsenz mit der unerbittlichen Präzision und dem Ayn-Rand-referenzierenden Titel und Text des Albumopeners „Anthem“ autoritär verkündet. Der Titelsong „Fly by Night“ war ihr erster Klassiker im Classic-Rock-Radio, angetrieben von Alex Lifesons klarer, klarer Gitarre; sie werden funky in „Beneath, Between & Behind“, rocken mit „Making Memories“ im Galgen-Folk-Stil und machen einen sanften Abstecher in Tolkien-artige Gefilde mit „Rivendell“. Der größte Sprung nach vorn ist das achtminütige „By-Tor and the Snow Dog“, in dem Power-Trio-Rock zu einer mythischen, mehrstimmigen Prog-Komplexität aufsteigt, die Rush zu Legenden gemacht hat. —Jon Dolan

Paul McCartney and Wings, „Venus and Mars“

Man muss Paul McCartney für seine Liner Notes zu diesem Album Respekt zollen, in denen er seine Botschaft in einem Satz zusammenfasst: „Rock on, Lovers everywhere, because that’s basically it.“ „Venus and Mars“ ist Paul, der sich in seinem Wings-Groove einrichtet, mit der zotteligen Arena-Prahlerei von „Rock Show“ („Long hair, at Madison Square!“) und „Letting Go“. Der Yacht-Rock-Daiquiri „Listen to What the Man Said“ ist einer seiner schaumigsten Hits der Siebziger, in dem er als Liebesguru chantet: „The wonder of it all, baby!“ Er darf den smarten Fred Astaire spielen („You Gave Me the Answer“) und den Marvel-Comics-Fan („Magneto and Titanium Man“). Aber der schönste Moment ist „Love in Song“, eine Ballade für regnerische Tage, voller bittersüßer 12-saitiger Gitarrenklänge, in der Macca sich nach „Glück in der Heimat“ sehnt. —Rob Sheffield

The Grateful Dead, „Blues for Allah“

Nachdem sie sich an kosmischer Americana (die „Workingman’s Dead“-Ära) und songorientiertem Boogie (ein Großteil von „From the Mars Hotel“) versucht hatten, schlugen The Grateful Dead 1975 einen anderen, weniger einfachen Weg ein: Sie wurden zur seltsamsten Fusion-Band der Welt. Die erste Hälfte von „Blues for Allah“ ist entspannt und geschmeidig und kommt den komplexen, ausgedehnten Jams ihrer Live-Shows wohl am nächsten, allerdings mit neuem Material. Jerry Garcias Shredding (siehe „Help on the Way/Slipknot!“) und Keith Godchauxs E-Piano wagen sich in Jazz-Gefilde vor. Die zweite Hälfte ist noch seltsamer und wandert von einem der solidesten Dead-Songs von Bob Weir zum gregorianischen Hippie-Gesang des 12-minütigen Titelsongs. „Blues for Allah“ war 1975 der dringend benötigte Beweis dafür, dass die abenteuerliche Phase der Dead nicht auf ihre Konzerte beschränkt war. —David Browne

Lee Perry and the Upsetters, „Revolution Dub“

Roh, eklektisch und dynamisch – Lee „Scratch“ Perrys weltbewegendes Album mit seiner Band The Upsetters strotzt vor brillanter punkiger Energie. „Revolution Dub“ wurde kurz nach dem Einzug des visionären Dub-Reggae-Exzentrikers in sein mittlerweile legendäres Black Ark Studio aufgenommen und hob die musikalische Experimentierfreudigkeit auf ein neues Niveau. Der Dub-Sound war vergleichsweise unauffällig, bevor Perry sich an den Mischpulten zu schaffen machte und die Grundstrukturen der wichtigsten Riddims mit temperamentvollen Stereo-Pans und rätselhaften Proto-Samples aufpeppte. „Dr. on the Go“ ist ein rumpelndes Low-Fi-Meisterwerk, gewürzt mit zufälligen Dialogen (und einem Lach-Track) aus der gleichnamigen britischen Sitcom, die Perry (ein Jahrzehnt vor den SP-12s) aufnahm, indem er das Mikrofon vor seinen Fernseher stellte. „Woman’s Dub“ ist eine ausgeflippte, spaghetti-westernartige Predigt, die sich wie amouröse Rebellenmusik anhört. „Revolt“ hauchte diesem grenzsprengenden LP Leben ein. —Will Dukes

The Who, „The Who by Numbers“

1975 brauchte Pete Townshend eine Veränderung. Die letzten vier Alben von The Who waren eine Reihe grandioser Konzeptalben – von „The Who Sell Out“ bis „Quadrophenia“ – und er wusste, dass er sich selbst nicht übertreffen konnte. Also schlug er die entgegengesetzte Richtung ein und schuf das intime, reduzierte „The Who by Numbers“. Mit Ausnahme der Lead-Single „Squeeze Box“ (eine wilde Fehlinterpretation des Albums) ist „Numbers“ das persönlichste Album, das Townshend je gemacht hat, sein Singer-Songwriter-Moment. Das Album enthält niederschmetternde Stücke wie „How Many Friends“ und „However Much I Booze“ (das so intensiv war, dass Roger Daltrey sich weigerte, es zu singen) und das wunderschöne Highlight „Blue Red and Grey“. Außerdem kann man das Album hören und dabei die Punkte auf John Entwistles Cover-Zeichnung verbinden. —Angie Martoccio

Minnie Riperton, „Adventures in Paradise“

1975 hatte Minnie Riperton mit ihrer umwerfenden Pfeifstimme einen festen Platz in der Popkultur erobert, vor allem dank der Zärtlichkeit und Ausdauer ihres Nummer-1-Hits „Lovin’ You“. Für ihr drittes Album kehrte Riperton ins Studio zurück (diesmal ohne ihren Kollaborateur Stevie Wonder, der gerade „Songs in the Key of Life“ aufnahm) und begann einfach zu spielen. Dieser Hauch von Verspieltheit und Unbeschwertheit zieht sich durch das gesamte Album „Adventures in Paradise“, das Ripertons Vielseitigkeit und atemberaubende Stimmgewalt auf sanfte Weise zur Geltung bringt. Das Album beginnt mit dem verträumten Soul von „Baby, This Love I Have“ und lässt Riperton von Song zu Song herumtollen: Das heiße „Inside My Love“ (das es in die US-R&B-Charts schaffte) und „Minnie’s Lament“ sind herausragende Stücke, die wie Andenken an Ripertons Kraft wirken. —Julyssa Lopez

AC/DC, „T.N.T.“

AC/DC nahmen ihr Debütalbum „High Voltage“ 1976 vor „T.N.T.“ auf und tourten durch ihre Heimat Australien. Aber die Band, wie wir sie heute kennen, wurde 1975 mit „T.N.T.“ geboren und schuf einen der beständigsten Sounds der Rockgeschichte, der sich trotz zahlreicher Besetzungswechsel in 50 Jahren kaum verändert hat. Das liegt daran, dass Songs wie „T.N.T.“, „It’s a Long Way to the Top (If You Wanna Rock ’n’ Roll)“ und „High Voltage“ makellose, stadiontaugliche Hymnen sind, die von Angus Youngs Leadgitarre und Bon Scotts Growl angetrieben werden. Es sind Songs, die sie über Jahrzehnte hinweg immer wieder neu geschrieben haben, selbst nachdem Scott 1980 verstorben war und noch im selben Jahr durch Brian Johnson ersetzt wurde. Sie haben zwar bessere Alben wie „Highway to Hell“ und „Back in Black“ herausgebracht, aber „T.N.T.“ bleibt ein faszinierendes Dokument einer jungen Band, die gerade dabei war, ihre eigene Größe zu entdecken. —Andy Greene

Bonnie Raitt, „Home Plate“

Im Laufe der 70er Jahre mussten Singer-Songwriter, die sich auf Musik mit hausbackenem Charme spezialisiert hatten, schließlich den Anforderungen des Marktes nachgeben – nämlich Alben zu produzieren, die sie einem breiten Publikum zugänglich machten. Nur wenige schafften diesen Übergang so mühelos wie Raitt auf ihrem fünften Album. Produzent Paul Rothchild verstärkte den Funk der Studiomusiker in „Sugar Mama“ und „Good Enough“ und evozierte damit eine weibliche Version von Little Feat, während Balladen, die in den Händen anderer überladen geklungen hätten, wie „My First Night Alone Without You“, durch Raitts immer reifer werdenden Gesang aufgewertet wurden. „Home Plate“ war nicht der kommerzielle Durchbruch, der ihm zugestanden hätte – der sollte erst Ende des folgenden Jahrzehnts kommen –, aber nur wenige stellten sich der kommerziellen Herausforderung so wie Raitt auf diesem oft übersehenen Juwel. —David Browne

Al Green, „Al Green Is Love“

Der letzte Eintrag in Al Greens Reihe von Chart-Alben aus den Siebzigern ist weitläufig und widersprüchlich und vermittelt ein Gefühl der Vorahnung angesichts der Gleichsetzung des Soul-Sängers mit der wichtigsten Emotion der Musik im Titel. Der Opener „L-O-V-E (Love)“ gleitet mit treibenden Bläsern, seufzenden Streichern und Leroy Hodges’ gleichmäßiger Basslinie in fröhliche Gefilde, aber die Botschaft ist etwas beunruhigend: „L-O-V-E ist mir fremd, Herr“, gesteht Green. Von dort aus erkundet er die vielen Facetten der Liebe mit einer Mischung aus Hoffnung und Vorsicht; die trockenen Riffs und Hornstöße von „Rhymes“ bilden ein Gegengewicht zu Greens lyrischer Frustration, während die mitreißende Melodie von „Oh Me, Oh My (Dreams in My Arms)“ seine sehnsüchtigen Klagen beflügelt. Green und seine Begleitmusiker – die Hi Rhythm Section, die Memphis Horns und die Memphis Strings – geben in zwei ausgedehnten Tracks alles, dem brodelnden Vorläufer seines 1976 erschienenen Meisterwerks „The Love Sermon“ und dem sich langsam entfaltenden „I Didn’t Know“. —Maura Johnston

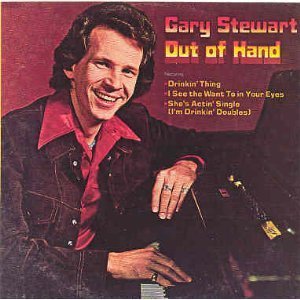

Gary Stewart, „Out of Hand“

Trotz Lobeshymnen von Midland und einem Tribute-Album von Silverada erhält Gary Stewart einfach nicht die Anerkennung, die er verdient. Wer jedoch „Out of Hand“ gehört hat, versteht sofort, warum der verstorbene Sänger aus Kentucky als „König des Honky-Tonk“ gilt. Auf zehn ordentlichen, aber hochprozentigen Tracks singt Stewart mit seiner unnachahmlichen Stimme über das Ausgehen und die Folgen. „Drinkin’ Thing“ und „Honky Tonkin’“ sind trinkfreudige Klagelieder, während der Titelsong eine Affäre rationalisiert, die weit über einen One-Night-Stand hinausgeht: „I don’t think I can get off/From where we are“, singt er über den Karussell der Untreue, in dem er sich befindet. Aber es ist „She’s Actin’ Single (I’m Drinkin’ Doubles)“ – wohl der beste Country-Songtitel aller Zeiten –, der sowohl das Album als auch seinen tragischen Sänger definiert, der sich in einem Schluck nach dem anderen verliert, um die Scham zu betäuben, die ihm seine untreue Partnerin bereitet. —Jon Dolan

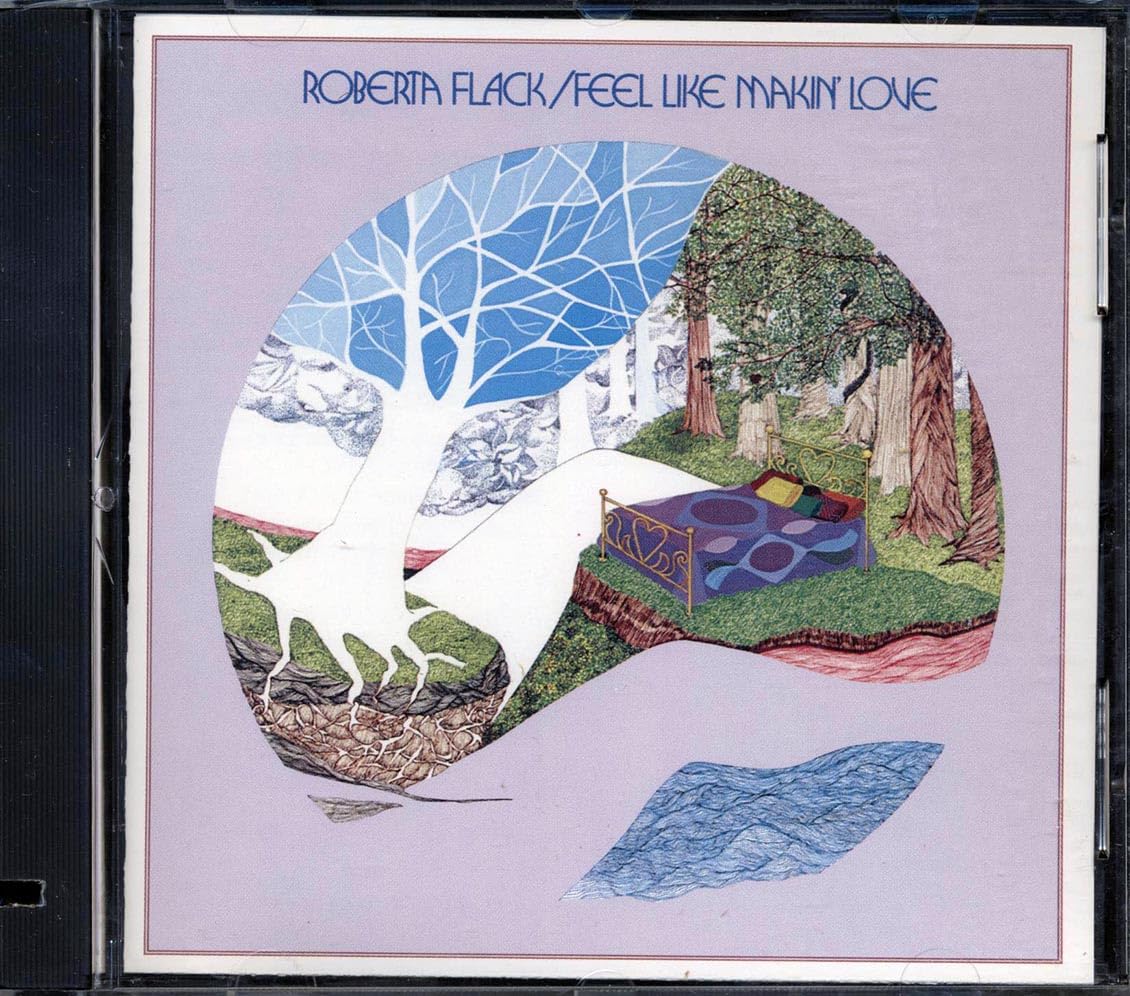

Roberta Flack, „Feel Like Makin’ Love“

Auf dem Titelsong ihres fünften Studioalbums singt Roberta Flack davon, wie der Winter zum Frühling wird und die Wärme und Farben leise in die grauen Tage zurückkehren. In Highlights wie „Some Gospel According to Matthew“ entfaltet sich ihre Stimme und flattert sanft um glitzernde Gitarren und sanfte Bassklänge. Flack produzierte das Album unter dem Pseudonym Rubina Flake, eine Erfahrung, die sie später als mühsam beschrieb. Das fertige Produkt ist jedoch frei von Stress. Der 13-minütige Song „I Can See the Sun in Late December“, geschrieben von Stevie Wonder, fühlt sich wie eine Reise durch die Wolken an. Wenn sie in „Early Ev’ry Midnite“ singt „Early every sunrise, you are gonna feel my loving touch“, ist der perkussive Instrumentalbreak, der darauf folgt, wie ein Kuss von der Sonne. Auf „Feel Like Makin’ Love“, das Folk, Jazz und Soul miteinander verwebt, fehlt es auffallend an Dringlichkeit. Flack genoss das Langsame und Beständige ebenso wie das Sinnliche. —Larisha Paul

![The Rocky Horror Picture Show [Blu-ray]](https://m.media-amazon.com/images/I/51Ys-xSkf-S._SL500_.jpg)

![Venus & Mars (Lt.d HSM LP) [Vinyl LP]](https://m.media-amazon.com/images/I/41s6cBhTmWL._SL500_.jpg)