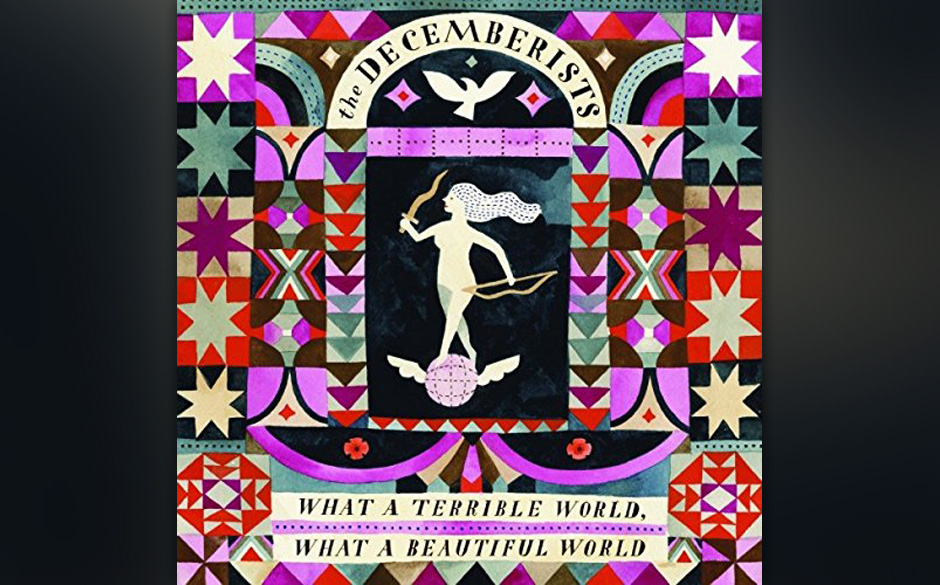

The Decemberists

What A Terrible World, What A Beautiful World

Rough Trade/Beggars

Sehnsüchtige Melodien, wundersame Welten: Colin Meloys Folk-Rock-Band lässt sich vom Erfolg nicht beirren

„We know, we know we belong to ya“, singt Colin Meloy zu Beginn, nur von einer zarten Akustikgitarre begleitet, bis sich dann doch ein paar Streicher einmischen. Es klingt abgeklärt und ein bisschen verzweifelt. „We know you threw your arms around us in the hopes we wouldn’t change – but we had to change some.“ Das Lied heißt „The Singer Addresses His Audience“.

Was macht man, wenn das Ziel erreicht ist? Das letzte Album der Decemberists, „The King Is Dead“, erschien vor vier Jahren. Es war eine Art Befreiungsschlag der Band aus Portland/Oregon, die im Laufe von zehn Jahren einen immer größeren Sound aufgebaut hatte – manche sprachen angesichts der Opulenz gar von Prog-Rock. Ihr fünftes Werk führte sie zurück zum Herzen ihrer Musik, zur Folk-Tradition und Natur-Mystik, die Melodien waren weiterhin unwiderstehlich. Das sicherte ihnen Platz eins der US-Charts – und vielleicht war es gut, dass Peter Buck bei ein paar Songs die Rickenbacker-Gitarre spielte, denn der konnte ihnen einiges darüber erzählen, wie man als Indie-Band plötzlichen Weltruhm übersteht, ohne durchzudrehen. Die Decemberists legten erst mal eine Pause ein.

Mit „What A Terrible World, What A Beautiful World“ machen sie einfach weiter, wo sie aufgehört haben. Seit Mai 2013 arbeiteten sie an dem Album, nicht durchgehend, sondern immer mal wieder. Man glaubt, die Gelassenheit zu hören: Jedes Lied entfaltet sich langsam zu einem kleinen Kunstwerk, ohne ins Pompöse abzudriften. Nach dem klärenden Auftakt schwingt sich Meloy gleich zum „Cavalry Captain“ auf – eine Hymne mit stürmischem Background-Gesang, der auch das unheimliche „Philomena“ trägt.

Nein, gespart wird hier nicht, doch die Instrumentierung gerät nie zum Selbstzweck. Und welche Melodien sich Meloy wieder ausgedacht hat! So bezirzende, dass man dabei fast überhört, wie tragisch die meisten Lieder sind, ob die Slow-Motion-Liebesofferte „Carolina Low“, das wütend geklampfte Familiendrama „Better Not Wake The Baby“ oder „12/17/12“, das an den Amoklauf in der Newtown-Schule erinnert.

Die jugendliche Ahnungslosigkeit von „Lake Song“, die erwachsene Enttäuschung von „Make You Better“: Zwischen diesen Polen entwirft Meloy eine wundersame Welt. Es sind nicht nur die vielen Wasser-Metaphern, die R.E.M. heraufbeschwören, es ist auch diese vage Sehnsucht – nach einem besseren Leben oder wenigstens einem anderen. Meloy ist ein Beobachter des täglichen Horrors, aber auch ein Romantiker. Aus dem Schre-cken schöpft er Schönheit. „And I am hopeful/ Should I be hopeful?“, singt er zum Schluss, im versöhnlichen „A Beginning Song“. Es klingt nicht wie eine Frage.