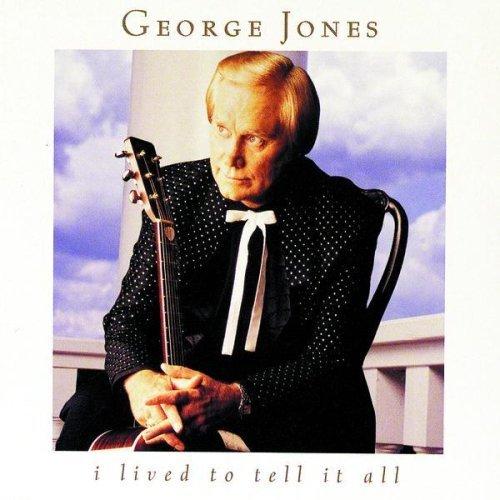

George Jones :: I Lived To Tell It All

Es muß ein so erhabenes wie lästiges Gefühl sein, als Legende zu leben, als unumstrittener König des Honky Tonk, als unerreichter Meistersänger einer Musiktradition, der Soul Music des weißen Mannes. George Jones beginnt erst jetzt, seit wenigen Jahren, diesen Selbstwert zu reflektieren, Selbstgewißheit zu gewinnen. Krone und Zepter des King of Country Music mag er, wiewohl sie ihm zustehen, noch immer nicht schwingen, doch versteckt er sich nicht mehr und nimmt die Huldigungen seiner Untertanen und Anbeter gnädig und grinsend entgegen, ob sie nun Emmylou Harris heißen oder Elvis Costello, Ricky Skaggs oder Keith Richards. Auskunft darüber erteilt seine kürzlich erschienene Autobiographie „I Lived To Tell It All“, bester Beleg ist sein neues Album gleichen Namens.

Schon der Opener ist locker und voll trockenen Humors, kann es letztlich aber nur sein, weil Jones geläutert ist und trocken: „Honky Tonk Song“ ruft jene skurrile, aber wahre Begebenheit ins Gedächtnis zurück, die damals Schlagzeilen machte und ein Schlaglicht warf auf das traute Glück der Joneses. Tammy Wynette, sein Weib, hatte alle Flaschen weggeschlossen und die Autoschlüssel versteckt, und so wurde George mitten in der Nacht von einer Polizeistreife auf dem Highway aufgegriffen, wie er rittlings auf einem Rasenmäher der ehelichen Hölle zu entkommen suchte, delirisch auf Entzug, auf dem Weg zur nächsten Bar. Heute posiert Jones, auf einem Rasenmäher sitzend, entspannt lächelnd fürs Back-Cover-Foto.

„Billy B. Bad“, feiner texanischer Rock’n’Roll-Swing und eine späte Replik auf Chuck Berrys „Johnny B. Good“, kommentiert das aktuelle Treiben in Nashville, ein bißchen bitter, aber treffend: „He sounds like everybody on the radio/ He’s building up his biceps for the video/ They played him some Strait, they played him some Jones/ Now he’s got that country music way down in his bones.“

Erstmals hat Jones alle Songs handverlesen, nichts dem Zufall oder dem Produzenten überlassen. Seine Phrasierungskünste haben nicht gelitten in den Jahren, als er seine Stimme auf Autopilot schaltete, wenn er ein Studio betrat Jones kann noch immer eine Silbe melken wie sonst niemand auf dieser Welt, soviel Trauer und Tragik in ein einziges Wort legen, soviel Schmerz in eine kleine, unerwartete Pause oder einen winzigen Twist beim Zerdehnen eines Vokals, daß der Hörer völlig ausgeliefert ist. Nur ein Klotz wird nicht schwach, nur einem Schmock wird nicht schwindlig, wenn George Jones den Gefühls-Generator anwirft und sich einen Tearjerker zur Brust nimmt wie „Tied To A Stone“ oder „Back Down To Hung Up On You“. Der Sound mag modern sein, zu transparent und eine Spur zu flashy, aber dies ist echte Country Music, the real deal.

Vom Lehrer zum Schüler, einem der gelehrigsten zudem: Was Randy Travis kann, hat er bei Jones gelernt und dieses Können, diese Stilsicherheit flackert auch auf seinem zehnten Album hin und wieder auf, nicht so kompakt und

unverdünnt wie auf seinem sensationellen Debüt „Storms Of Life“, aber häufiger als letzthin. Besonders gelungen sind das unsentimentale, schicksalsergebene „Ants On A Log“, eine fabelhaft swingende Version von Roger Millers unverwüstlichem „King Of The Road“ und „I Wish It Would Rain“, von Travis selbst geschrieben, und gesungen mit jenem Unterton sublimierter Wollust, der die besten Country-Songs herausragen läßt aus dem Überangebot der Dutzendware, die Nashville allwöchentlich absondert. Und auch davon findet sich auf „Full Circle“ einiges. Sogar eines Mark-Knopfler-Songs hat sich Travis angenommen, eines seifigen, auf Country getrimmten Klischee-Stücks titels „Are We In Trouble Now?“. Die Antwort ist geschenkt.