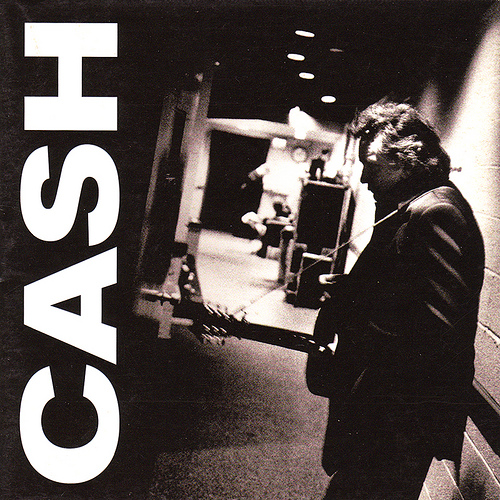

Johnny Cash :: American III: Solitary Man

Es geht um die letzten Dinge, jeder Song eine Endstation. Wieder hat Rick Rubin produziert, einmal mehr ist das Klangbild karg, das Material von biblischer Schwere. Doch hat die Krankheit Spuren auf Cashs Stimmbändern hinterlassen, der heroische Bariton hat an Härte eingebüßt, an Kraft verloren. Was Sinn und Substanz der Songs freilich eher befördert als behindert. Trauriger und leidvoller noch als vordem dringt der dritte Teil der „American“-Trilogie ans Ohr, nistet tiefer in Herz und Hirn. Wiewohl noch vor einem Jahr keiner mehr damit rechnen durfte, dass sich John R. Cash überhaupt noch zu einer Platte würde aufschwingen können.

Die schrecklichen Minuten auf der Bühne, als er sein Stolpern und die unkoordinierten Bewegungen mit Hinweis auf sein Leiden entschuldigte, und das Publikum lachte, weil es glaubte, er mime den Betrunkenen, hätten einem Geringeren moralisch das Genick gebrochen. Johnny Cash geht es inzwischen besser, periodisch, wie es heißt. Und so bebt der man in black, er strauchelt, doch er verzagt nicht „There is no sickness, no toil, no danger in that bright land to which I go“, raunt er in „Wayfaring Stranger“,, „I’m just going over Jordan, I’m just going over home.“ Dass das tausendfach gesungene Traditional in den Credits nun als Co-Komposition von Johnny Cash und seinem talentlosen Sohn firmiert, ist lachhaft, tut dem Ernst der finalen Heimkehr jedoch keinen Abbruch.

Kaum ein Song, in dem Gevatter Tod nicht die Hauptrolle spielt. Oder gar die einzige, wie in den beiden herausragenden Tracks dieses Albums: „I See A Darkness“ von Will Oldham und „The Mercy Seat“ von Nick Cave. Man muss die jungen Düstermänner nicht schätzen, darf sie Poseure nennen oder sie des Romantizismus zichtigen. Unzweifelhaft jedoch bleibt die Klasse dieser beiden Songs, die hier nicht von ungefähr aufeinander folgen. „Darkness“ mit Cash als waidwundem Bullen, der sich zum Elefantenfriedhof schleppt, mit dem heulenden, winselnden Coyoten Oldham als letztem Begleiter. Und „Seat“, bei dem der Todeskampf sich qualvoll steigert, während die Wahrheit des Urteils immer abstruser und abstrakter wird. Die Zeugen der Hinrichtung im Ungewissen, der Verurteilte voller Zweifel. Zu subtil sicher, um den dumpfen Auge-um-Auge-Amerikaner zu erreichen, so appraisiv Caves Fanal auch ist, so aufwühlend Cashs Exekution.

Dramatisch ist auch „Mary Of The Wild Moor“, eine Ballade, in der Wind und frostige Gefühle als die Gehilfen von Freund Hein fungieren. Oder „Nobody“, das illusionslos misanthropischste Trutz-Stück seit Paul Simons „I Am A Rock“, und David Allan Coes herbes Liebesbeweis-Lied „Would You Lay With Me (In A Field Of Stone)“. Den exquisiten Titelsong von Neil Diamond haben andere schon stupender gecovert, zuletzt Chris Isaak. Indes die Cash-Interpretationen leichtgewichtigerer Lieder wie Tom Pettys „I Won’t Back Down“ oder „One“ von U2 ungeahnte Tiefe gewinnen.

So schwermütig die Songs, so tapfer der Sound. Ein paar Virtuosen hat Rick Rubin an den Start gebracht wie den Flatpicker Norman Blake, der sein Licht allerdings unter den Scheffel stellen und sich meist mit simplem Strumming begnügen muss. Und einige namhafte Sangeskollegen, die den Gang der Dinge weder fordern noch behindern: Merle Haggard, Sheryl Crow,

Tom Petty. Und diverse der Heartbreakers. Doch anders als auf dem Vorgänger „Unchained“, dem letztere einen kräftigen Rock-Stempel aufdrücken durften, arbeitet Rubin auf „Solitary Man“ mit deutlich mehr Stilbewusstsein. Folk-Rock überwiegt, hier und da schnarrt es atavistisch und rustikal wie auf „American Recordings“, an anderen Stellen aber sorgen Akkordeon oder Fiddle für Schwung und Koloration.

„Let the music play“, fordert Johnny Cash in seinen Liner Notes, fast frohgemut Hölle, wo ist dein Stachel?