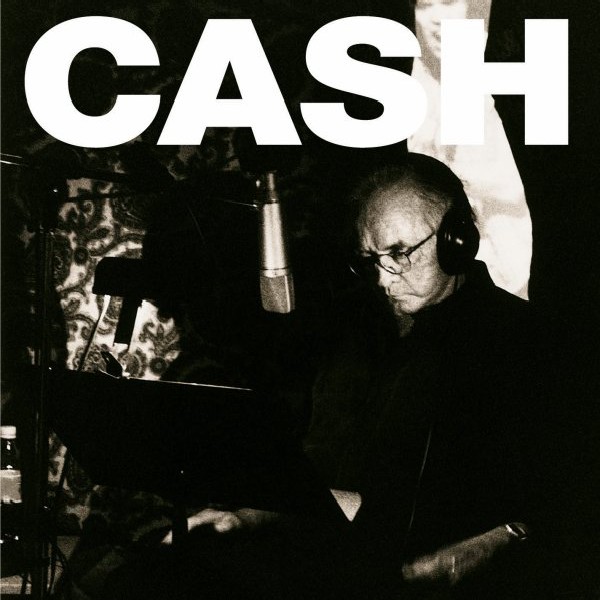

Johnny Cash

American V: A Hundred Highways, Personal File

Sony

Der letzte Teil der "American"-Reihe - und Songs aus dem Archiv

Schon die letzte „American“-Ausgabe zu Cashs Lebzeiten, „The Man Comes Around“, war von religiösem Barmen und Jenseitshoffnung geprägt – bei nachlassender Lebenskraft setzte der kranke Sänger aufs Übersinnliche. Seitdem ist aus dem Nachlass ein ordentliches Geschäft geworden; ausgerechnet die schludrige Sammlung „Ring Of Fire – The Legend Of Johnny Cash“ wurde im Schlepptau des geschönten Films zu einem Bestseller wie keine Platte des großen Widersprüchlichen zuvor. Dass Cash bis wenige Tage vor seinem Tod im Herbst 2003 an Songs gearbeitet hatte, ist durch Rick Rubin verbürgt. „Like The 309“ war die letzte Aufnahme, die hier- in nachbearbeiteter Version, das heißt mit nachträglich eingespieltem Instrumentarium – zu hören ist. „I’m doing fine“, singt Cash mit brüchiger, belegter Stimme, doch durchaus kregel. Dagegen ist das flehentliche „Help Me“ am Anfang des Albums malade, ein Nuscheln oder Lispeln hat sich (wie auch bei anderen Stücken) in den Gesang geschlichen. Man muss das nicht unbedingt rührend oder ergreifend finden, und man muss auch nicht die Post-Produktion Rick Rubins mit den Musikern um Benmont Tench und Smokey Hormel zu einer Rettungstat umdeuten. Rubins Begeisterung ist um so weniger zu verstehen, als die dargebotenen Lieder konventionell bis ins Mark sind. Die angeblich besonders ans Herz greifende Fassung von Gordon Lightfoots Standard „If You Could Read My Mind“ wirkt so einschüchternd, weil der alte Mann hier mit heiserer Stimme singt, als hätte er eine Pelzmütze auf der Zunge. Neben der akustischen Gitarre ist reichlich Orgel-Kolorit aufgetragen worden. Hier ergötzt man sich am Verdämmern. Anderweitig, bei Springsteens „Further On (Up The Road)“, Hank Williams‘ „On The Evening Train“ („They’re taking mama away from us…“) oder „Love’s Been Good To Me“, hat die Stimme noch mehr Autorität und Tragfähigkeit, doch sind dies nur Pflichtaufgaben. Solche gefälligen Stücke konnte Cash auch sterbenskrank aufnehmen. Dasselbe gilt für „A Legend In My Time“, das Cash nur all zu gut angeschmiegt war, die alte Schnulze „Four Strong Winds“, von Neil Young schon vor drei Dekaden gespielt, und das etwas bizarre Schlusslied „I’m Free From The Chain Gang Now“, Cashs allerletztes Gaunerstück unter so vielen Desperado-Songs.

Das gemütliche Musizieren der Eingreiftruppe harmoniert nicht immer mit dem verwundeten Gesang; die Gefälligkeit etwa der Streicher in „Evening Train“ überschreitet die Grenze zum Kitsch. Von der ursprünglichen Roheit und Brutalität der ersten „American Recordings“ist wenig geblieben. Das Sentiment hatte Johnny Cash am Ende eingeholt, und es trug einen langen Zauselbart. „Personal File“, jene privaten Aufnahmen aus den 70er und frühen 80er Jahren, ist ein anrührendes Vermächtnis, das nicht um instrumentalen Balsam ergänzt wurde. Unter den Songs sind einige Cash-Stücke und viele von anderen Autoren, uralte Traditionais, Storysongs und Spirituals. Damals, als Cash zwar schon ein nationales Monument war, aber in autgeregter Zeit zum alten Eisen gezählt wurde, nahm er die Stücke im stillen Kämmerlein auf, streute rätselhafterweise Ankedoten und Erklärungen dazwischen erzählte. Gemein ist allen Liedern die karge Instrumentierung mit akustischer Gitarre und die spröde Natur des Materials. Greil Marcus bemüht in seinem Essay nur Tschechow, Lincoln und Roland Barthes – für zu viel Schwurbel hätte Cash ihm aus der Gruft eine runtergehauen.