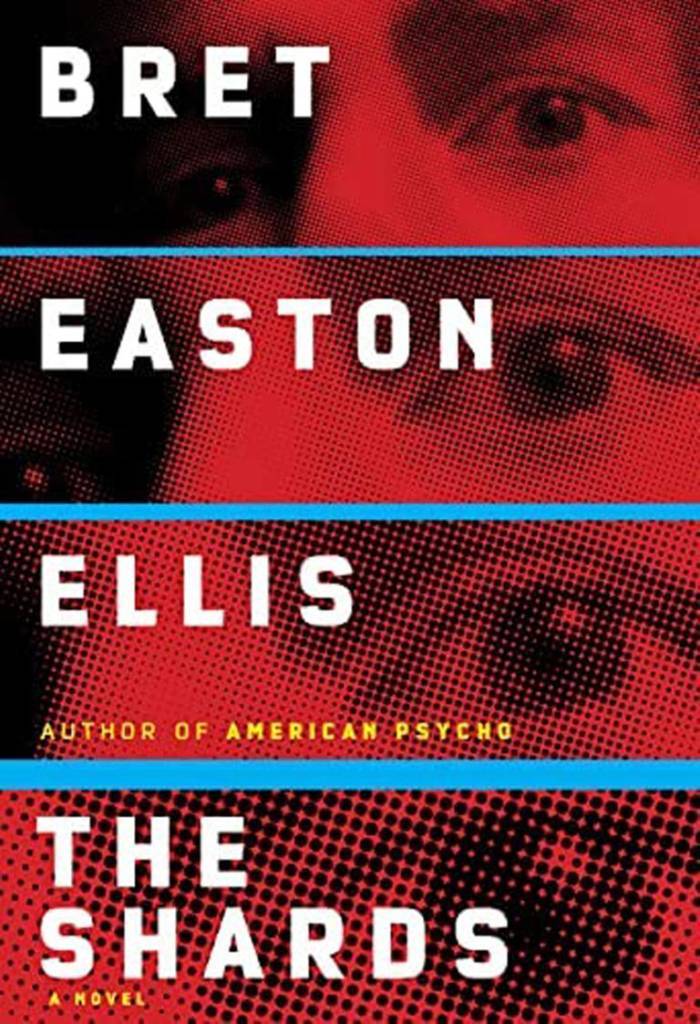

Kritik: Bret Easton Ellis: „The Shards“ – Wien bedeutet gar nichts

Gelungenes Comeback des Popliteratur-Seniors

Ellis variiert stets dieselbe Story, aber er schreibt sie jedes Mal gut auf. Er ist ein „Mock Memoir“-Erzähler, der in seinem ersten Roman seit zwölf Jahren alte Motive neu beleuchtet. Ellis ist, wie in „Lunar Park“, abhängig von Sedativen und pflegt, mit 58, einen noch lüsterneren Blick auf männliche Teenager als in „Imperial Bedrooms“. In seinem Sachbuch „Weiß“ beschrieb er zuletzt den kulturellen Untergang der von ihm nur als „Empire“ bezeichneten USA.

In „The Shards“ richtet er sich nun im Jahr 1981 ein, ein in Musik und Film höchst bedeutsames für das Empire. Der Gnade eines perfekten Geburtsjahres sei Dank wurde er da 17 und darf sich, wie in „Weiß“, wie Richard Gere in „American Gigolo“ fühlen und dazu noch Elvis-Costello-Alben hören.

Aber nicht nur in New York, auch in Los Angeles war 1981 ein „Most Violent Year“. Ein Serienmörder geht um. Der sehr unzuverlässige Ich-Erzähler Bret fürchtet um sein Leben, nachdem ein Junge, in den er verliebt war, zum Opfer des „Trawler“ genannten Killers wird. Dabei tauscht er Wahrheit gegen Lüge aus – und nie die Wahrheit zu sagen, ist ja auch Pop. Statt von Fakten zu schreiben, benutzt er überhäufig die „Erzählung“ (zum Glück nicht das Modewort „Narrativ“!), weil seine Clique an Legenden strickt, um einer allgegenwärtigen Gefahr (und dem Erwachsenerden) nicht ins Auge sehen zu müssen.

Dass Ellis bessere Horrorgeschichten verfassen könnte als sein Vorbild Stephen King, ist seit „Lunar Park“ klar. Sein „Trawler“ begeht Ritualmorde, mit denen Ellis die südkalifornische Satanic Panic der frühen 1980er geradezu parodiert; vielleicht hat er sich aber auch vom Mördersekten-Trend auf Netflix anstecken lassen. Dass in ihm außerdem ein begnadeter Musikjournalist steckt, wissen wir seit „American Psycho“. Seine Rich Kids empfinden Abgestumpftheit als Daseinsgrund – und selbst das Schönste ist nicht schön. Für dieses Gefühl zitiert Ellis immer wieder jenen perfekten 80er-Popsong, der dem Glanz mit Indifferenz begegnet: „It means nothing to me. This means nothing to me. Oh, Vienna“. (Kiepenheuer & Witsch)