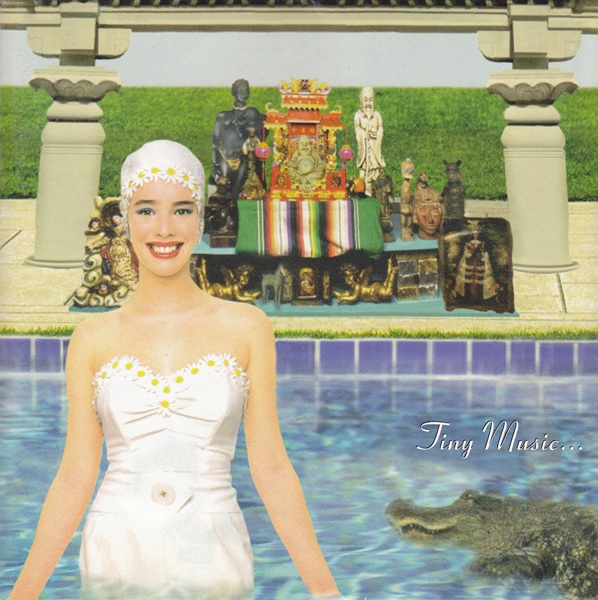

Stone Temple Pilots – Tiny Music… Songs From The Vatican Gift Shop

Auf dem Planeten Rock herrschen Ruhe und Ordnung: kein Sturm, keine Unruhe weit und breit. Zumindest in stilistischer Hinsicht regiert deutlich Stagnation. Während Techno, HipHop und andere Stränge der Popmusik sich fortwährend weiter verästeln, bewegt sich die mit E-Gitarren gemachte Musik in einem weitgehend historisch bestimmten Koordinatensystem: Klingt diese Band mehr nach Byrds oder nach Velvet Underground? Verdankt jene Platte ihre Inspiration eher Punk oder Hard Rock?

Die Beschreibungen von Rockmusik ähneln immer mehr Kochrezepten: Diese oder jene Band spielt eine Mischung aus (beispielsweise) Beach Boys und The Jam – allerdings mit einem starken Captain-Beefheart-Einschlag. Oder so ähnlich. In den 80er Jahren konnten daraus noch Underground-Strategien gebastelt werden: Eine Band wie Hüsker Dü hatte zwar ihre Einflüsse, ging aber über die Referenz-Grenzen konsequent hinaus. Wenn sie schon nichts vollkommen Neues in die Welt setzten, so waren sie immerhin „core“ – härter, radikaler, rücksichtsloser. Heute ist das Spiel mit den Verweisen und Vorbildern eher eine Mischung aus Rätsel-Spaß („Welche Band wird hier parodiert?“) und Nachhilfe-Unterricht (15jährige kaufen lieber Green Day als Jam). Aber kann man den Bands das Gefangensein in Referenzen eigentlich übelnehmen? Epigonale Phasen gibt es auch in anderen Künsten immer wieder. Es kommt halt darauf an, welche Vorbilder man hat und wie geschickt bzw. originell die Kombination/Reflexion ist. Daran sollt ihr sie messen.

Hier lag bislang das Problem der Stone Temple Pilots. Sie nannten ihr erstes Album „Core“, aber das nützte nichts. Schon bald nach dem Debüt von 1992 galten sie als die häßliche Fratze der neuen Rockmusik. Nicht zu Unrecht. Wenn die These, die Popularität von Grunge habe letzten Endes zu einer Auferstehung des 70er-Jahre-Stadion-Rock geführt, jemals einen Beweis brauchte – diese Band hat ihn erbracht Ihre ersten beiden Alben „Core“ und „Stone Temple Pilots“ (1994) machten vor allem durch eine unglückliche Kombination auf sich aufmerksam: Das Fehlen jeglicher Originalität korrespondierte mit enorm hohen Verkaufszahlen (allein das erste Album wurde über vier Millionen mal abgesetzt). Mal klang das Quartett aus San Diego eher wie Alice In Chains, im nächsten Moment fühlte man sich massiv an Pearl Jam erinnert, dann wieder hätte man am liebsten den Bar>d-Anwalt von Nirvana angerufen, damit er seinen Job tut und die Copyright-Rechte seiner Klienten einklagt… Ziemlich unerfreulich. Zumal sich die Band sehr ernst nahm.

Die Stone Temple Pilots haben reichlich Prügel bezogen, die durch ein prall gefülltes Konto sicher nur zum Teil auszugleichen waren. Sie wurden notorisch als Schießbudenfiguren und Grunge-Schlußverkaufseröffner beschimpft. Und sie wurden bis zum Exzeß als Pearl Jam-Kopisten hingestellt, was zwar stimmte, aber nicht unter die Rubrik „Ideenklau“ fallen konnte. Nach dem originellen Beitrag von Pearl Jam zur Popmusik wird noch heftig gefahndet. Bisher blieben die Untersuchungen erfolglos. Bei Scott Weiland und seinen Leuten jedenfalls war die Stimmung mies und die Situation unbefriedigend: viel Geld, wenig Ehr. Vielleicht ist diese leichte, verspielte und bunt glitzernde Platte aus diesem Gefühl heraus entstanden – jenseits von Gut und Böse zu sein (vor allem jenseits von Gut).

„Tiny Music…“ markiert die Abkehr der Stone Temple Pilots vom Schweißrock. Keine zusammengekniffenen Lippen mehr. Keine „treibenden“ Gitarren. Statt dessen ist von der beinahe totalen Verbeatelung einer Rockband zu berichten: Nicht nur buchstäblich, in vielen „Revolver“ und „Pepper“-Sounds sind die Beatles präsent, sondern auch in der Atmosphäre. Es wird Frühling. Here comes the sun. Scott Weiland hat den Pop entdeckt.

Zum Glück ist das kein plakativer Schwenk, wie ihn Bono Vox und U2 1991 vorgemacht haben: Gelangweilte Mainstream-Band entdeckt den Sequencer. Und nervt dann jahrelang die Welt damit Die neue Leichtigkeit ist eher gleichmäßig in den alten Rock-Sound eingedrungen; niemals entsteht der Eindruck eines kalkulierten Psychedelia-Aufgusses. Kaum zu glauben, daß auch dieses Album vom STP-Stamm-Produzenten Brendan O’Brien aufgenommen wurde.

Die Platte beginnt (nach einem lockeren Intro-Groove) mit „Love Pop Suicide“, einem ironischen Kommentar zum Superstar-Dasein. Im Gegensatz zu früher scheint sich Weiland beim Singen kaum mehr anzustrengen, sondern gleitet geradezu schwerelos durch die Songs. „Big Bang Baby“ enthält psychedelisch verfremdeten Gesang und die wunderbare Zeile: „Nothing’s for free – take it away boys.“ – „And So I know“ ist ein introvertiertes Lied, das auch nicht den Hauch eines „Rock-Balladen“-Flairs verströmt.

Irgendjemand in der Band muß in der letzten Zeit viel Bar-Jazz gehört haben: Manchmal plätschern Gitarren dahin, als ob sie sich auf dem Weg zur Sade-Aufnahme-Session zu den Stone Temple Pilots verirrt hätten. Die Stücke klingen zuweilen traumverloren, wie auf einer einsamen Insel aufgenommen. Natürlich wird auch Rock gespielt auf diesem Album, aber eben keiner, der nach „Wut und Trauer“ riecht.

Für die Popmusik mag diese Platte nur ein kleiner Schritt sein, für die Stone Temple Pilots ist es ein großer: nicht nur eine Erweiterung der Palette, sondern der Eintritt in die musikalische Autonomie. Zumindest in dem Rahmen, den eine epigonale Zeit eben gesetzt hat. Die Bezüge sind jetzt andere: Verreckt, ihr Pearl Jam-Vergleiche! Fahrt dahin, Porno For Pyros-Anleihen! Was immer diese Band in Zukunft unternehmen wird, es geht auf ihr eigenes Konto. Das künstlerische.