ROLLING STONE Beach am Freitag: Endlich wieder Live-Musik!

Live-Berichte: Element of Crime, Blumfeld, Thees Uhlmann und mehr

Texte von Birgit Fuß, Sassan Niasseri und Marc Vetter

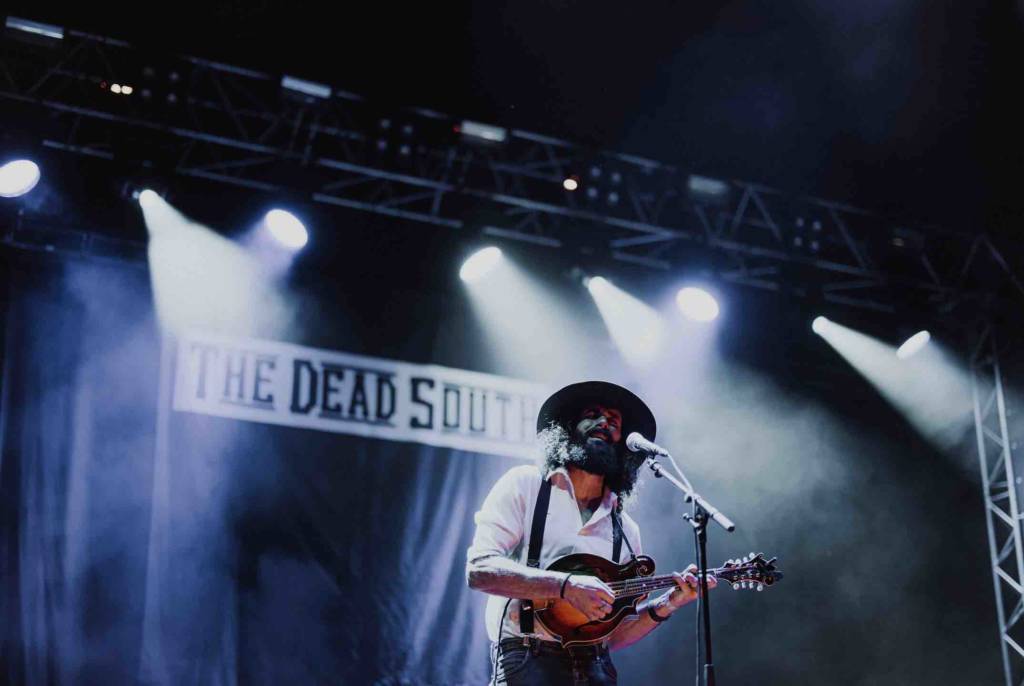

Ein paar Minuten lang ist es seltsam – am Weissenhäuser Strand ist alles, als wäre nichts passiert (bis auf die 3G-Kontrollen und die Masken und die Desinfektionssäulen natürlich), aber man ist das ja gar nicht mehr gewöhnt. Und dann läuft einem als erstes Marcus Wiebusch über den Weg, der heute gar nicht spielt, sondern einfach aus Spaß da ist, und im Hotel steht Jochen Distelmeyer rum, und während im Zelt schon alle fröhlich zu The Dead South schunkeln, wird draußen an allen Ecken Wiedersehen gefeiert. Das Fremdeln ist vorbei. Das Schönste am ROLLING STONE Beach sind – von der Musik natürlich abgesehen – die Leute. Es ist wie ein Klassentreffen, bei dem man mit der Apothekerin über Adele diskutieren kann und mit dem Neurologen über ABBA, und dann kommt jemand und fragt, wo die Plattenbörse ist, und für ein Wochenende sind wir Freunde, die sich nächstes Jahr hier garantiert wieder treffen. So was gibt’s nur hier.

Es passt also, wenn Tilman Rossmy „Jeder Tag ist Weihnachten“ singt. Die Regierung tritt im Baltic Festsaal auf, es ist natürlich gleich „Tiefe Tiefe Liebe“, wenn Rossmy seine Arme ausbreitet und immer wieder ins Publikum deutet, als suchte er da die Lösung für seine Hymnen auf die Ratlosigkeit. Spontan haben sie „Bodycount T-Shirt“ ins Programm genommen, und vor „Vielleicht in Hamburg“ nuschelt der Sänger herrliche Weisheiten wie „Bist ne graue Maus in Texas, aber ein Superstar in New York. Also gehste besser nach New York!“ So wie er von Essen nach Hamburg gegangen ist, was ihm einigen Ruhm, aber doch nicht so viel wie gewünscht (und verdient) eingebracht hat. Darauf weist er dezent hin, als er „Bemerkenswerte Menschen“ spielt, das er für einen „ähnlich erfolgreichen“ Kollegen geschrieben hat. Bewundernd fügt er hinzu: „Im Gegensatz zu mir hat Tom Liwa das immer weiter durchgezogen.“ Bei „Loswerden“ steht nur noch Ralf Schlüter mit auf der Bühne, der Keyboarder fügt jedem der knochentrockenen Songs eine besondere Note hinzu. Rossmy schafft es diesmal nicht, sein blütenweißes Hemd durchzuschwitzen – er hat ja auch nur eine Stunde.

Man muss nicht lange drumherum reden: The Dead South sind ein Phänomen. Ihr Erfolg vor allem auch in Deutschland hält nun schon einige Jahre. Das liegt auch daran, dass sie vor allem auf der Bühne zu Hochform auflaufen, weswegen sie natürlich allein schon deshalb als Einheizer fürs Festival eine ausgesprochen gute Wahl sind.

Im großen Zelt erzählt die Band blutrünstige Geschichten aus einer fernen Welt, die wir aus dem Kino und aus Serien nur zu gut kennen. „Fat Little Killer Boy“. „That Bastard Son“. Aber sie tut es so, wie man Pfadfindern am Lagerfeuer den Ernst des Lebens erklärt, mit der Empathie von weisen, bärtigen, alten Männern. An Diversität mag hier keiner denken, dafür ist das Sujet, dafür ist auch die Instrumentierung zu sehr einer Zeit verhaftet, in der alles nicht im Fluss zu sein musste. Man mag das einen Trick nennen, um sich vor Kritik an kultureller Aneignung zu schützen. Aber welchen Sinn sollte eine solche Zuschreibung schon haben, wenn The Dead South, die aus Kanada stammen und Bluegrass, Folk, Banjo-Blues und noch einige weitere, mal zarte, mal rustikale Delikatessen des Southern Rock zusammen mischen, ihr Spiel betreiben, als wären sie eine Jahrmarktsattraktion? Dass dies zuweilen auch zu einem komödiantischen Vortrag abkippt, ist bewusst eingeplant. Die Musiker spielen nicht nur in ihren Videos mit Ironie und bissigem Witz.

Der gekonnte Einsatz der mitunter stakkatoartig eingesetzten Instrumente ist sowieso das eigentliche Ereignis. Wildgewordener Gitarreneinsatz („Honey You“) und elegisches Geschnurre („Banjo Odyssey“) fallen übereinander her. Es gibt kaum eine Verschaufpause bei diesem Konzert, es sei denn, Nathaniel Hilts wechselt vom Murmelmodus kurz zu einer seiner seltenen Ansprachen ans Publikum.

Das Schöne an den Konzerten in der Alm: Man kommt so nah an die Bühne ran, dass auch die kleinsten Tattoos der Künstler zu erkennen sind. Zum Beispiel das des Die-Kerzen-Sängers Felix „Die Katze“ Keller: „New Romantic“ steht als Tätowierung auf seinem rechten Arm, als kleiner, unprätentiöser Schriftzug. Die Band aus Ludwigslust in Mecklenburg-Vorpommern mit Wahlheimat Berlin besteht aus vier Mitgliedern (plus zusätzlicher Live-Gitarristin), alle tragen Bundfaltenhosen, Keller ein T-Shirt mit weißem Tiger drauf, Keyboarderin Jelena „Jelly Del Monaco“ von Eisenhart Rothe eines mit weißer Katze. Siegfried-und-Roy-Feeling an der Ostsee.

Die Kerzen bieten natürlich mehr als nur einen New-Romantic-Aufguss, mehr als Hommagen an Duran Duran und Human League. Sie machen kämpferischen Blue Eyed Soul und Post-Punk aus der Perspektive von Landeiern, die auf der Bühne all die Begeisterung, die ihnen landesweit seit Veröffentlichung ihres Debütalbums „True Love“ 2019 entgegenschlägt, mit süffisanter Dankbarkeit quittieren. Die Leute schwitzen im Saal, weil Songs wie „Al Pacino“ oder „Blue Jeans“ grooven. Vielleicht ist es ein Klischee, aber möglicherweise stimmt es: Nur, wer in der Provinz aufwächst, hat die Zeit, sich derart mit Pop-Kultur vergangener Zeiten zu beschäftigen, dass sie zur eigenen, gelebten wird.

Für gewöhnlich ist es kein Problem, eine Viertelstunde auf einen Musiker zu warten, bis er dann doch verspätet auf die Bühne tritt. Im Fall von Niels Frevert ist das anders, denn es bedeutet auch, dass dieser vielleicht ruheloseste und filigranste deutsche Singer-Songwriter einige seiner schönsten Lieder aussparen muss. Und von diesen sehnsuchtserfüllten und mit bitterer Heiterkeit angestachelten Songs hat er einige im Gepäck, etwa das melancholische Liebeslied „Ich würde dir helfen, eine Leiche zu verscharren…“. Schöner geht es eigentlich nicht mehr.

Als Frevert das spielt, ist er bereits reichlich durchgeschwitzt vom Einsatz mit seiner an diesem Abend hervorragend eingespielten Band und sichtlich gerührt von der Möglichkeit, wieder Konzerte zu geben nach so langer Corona-Verschnaufpause. Das Vergehen von Zeit prägt seine Musik schon immer. „Warum das wieder so lange gedauert hat/werde ich in Interviews gefragt/ich sage, weil ich jeden Morgen/auf Knien gebetet habe/dass es nur dauert“, singt er in „Ich suchte nach Worten für etwas, das nicht an der Straße der Worte lag“ (solche Titelkolosse könnte man als verschroben abtun, aber sie spiegeln den lakonischen Humor, der aus allen Stücken des Musikers quillt).

„Der kluge Beobachter Frevert ist auch zum Schwärmer gereift, der von Brückengeländern und Baukränen philosophiert“

Frevert widmet die meiste Zeit den Songs seiner neusten Platte, „Putzlicht“, einer Auseinandersetzung mit einer künstlerischen Schreibkrise, die ja auch immer eine Lebenskrise ist. Der Sänger erinnert aber auch an sein Album „Zettel auf dem Boden“, das er demnächst beim „Lieblingsplatte Festival“ in Düsseldorf vollständig aufführen wird. In Nachbarschaft zu The Notwist mit „Neon Golden“, wie er mit völlig ungespieltem Stolz verkündet. Dazwischen liegen nicht nur zehn Jahre, sondern inzwischen ist der kluge Beobachter Frevert auch zum Schwärmer gereift, der von Brückengeländern und Baukränen philosophiert und dabei immer auch tief blicken lässt. Dass er sich dabei gelegentlich mit seinen Kollegen in einen echten Rausch spielt (am ergreifendsten in „Immer noch die Musik“), macht es einem leicht, sich auf die Weltsicht dieses Hamburger Sinnsuchers einzulassen.

Manche sagen, Jochen Distelmeyer hätte sich ausgesungen. Alles, was er als Musiker zu sagen hat, hätte er bereits veröffentlicht – sein letztes Studioalbum mit neuen Liedern datiert auf 2009. Allerdings muss man auch sagen: Bis heute hat niemand das Erbe Blumfelds angetreten. Lieder wie „Wohin mit dem Hass?“ und „Diktatur der Angepassten“ sind politische Statements, die ihre Wahrheit zu jeder Zeit offenbaren, und gerade die letzten Jahre sind ja keine guten gewesen: Fremdenfeindlichkeit, stärker werdende Hetze in Sozialen Medien, die Kluft, die sich zwischen Menschen in ihrer Haltung zu Corona auftut.

Der Blumfeld-Gig beginnt mit einer Einspielung aus Tschaikowskys „Nussknacker“, und recht früh ruft jemand im Baltic Saal „Spiel mal bitte was Neues von Abba!“. Beides passt: Distelmeyer knackt mit seinen Songs harte Nüsse, aber er beherrscht auch den Schönklang meisterhaft. Die Setlist seiner Band hat sich seit Jahren nicht groß geändert, aber Stücke wie „Wir sind frei“ (Abba) harmonieren prächtig mit jenen wie „Ich – wie es wirklich war“ (Nuss). „Pro Familia“ bleibt natürlich der dramatische Höhepunkt ihrer Darbietung, und es ist wunderbar, dass gerade dieser Song aus ihrem „Old Nobody“-Album zum festen Bestandteil ihrer Konzerte geworden ist. Beim Soundcheck stimmte Jochen Distelmeyer Fetzen von Leonard Cohens „Hallelujah“ und Marvin Gayes „Mercy Mercy Me“ an. Er singt sie später nicht im Konzert, aber der Spirit bleibt im Raum.

„Der Fatalismus von „Am ersten Sonntag nach dem Weltuntergang“ kommt uns noch etwas vertrauter vor als damals“

Als Element Of Crime die Zeltbühne betreten, Sven Regener wie immer mit hochgereckter Trompete, ist das Gefühl sofort wieder da: Wir sind zu Hause! „Früher hieß das ROLLING STONE Weekender, ich weiß nicht, was passiert ist“, sagt der Sänger, und dann ist das doch ganz egal, weil diese Band zum ROLLING STONE Beach einfach passt wie der Sand zum Meer. Sie beginnen mit „Wenn der Morgen graut“ und haben spätestens bei „Mehr als sie erlaubt“ alle in der Tasche. Manchmal hört man Regeners grandiose Texte jetzt mit anderen Ohren: Der Fatalismus von „Am ersten Sonntag nach dem Weltuntergang“ kommt uns noch etwas vertrauter vor als damals, als das Lied erschien. Das war 2018, es war eine andere Welt. Und „Finger weg von meiner Paranoia“ wirkt plötzlich auch sehr aktuell, das Lachen bleibt einem im Hals stecken. Das passiert manchmal sogar bei den Liebesliedern, die wir eigentlich für harmlos hielten: „Heimatlos und viel zu Hause/ Unterbeschäftigt und viel zu viel zu tun/ Rette mich vor mir selber/ Hauptsache Liebe, und Hauptsache Du.“ So ist das.

Schön, dass sie die beiden Stücke vom „Robert Zimmermann“-Soundtrack spielen („Über dir der Mond“, „Ein Hotdog unten am Hafen“), Mond und Wasser sind bei dieser Band ja enorm wichtig, und doch fehlen einem so viele andere Lieder, die sie auch mal spielen könnten – das Los einer Band, die so viele tolle Songs zur Auswahl hat. Andererseits alle Achtung, dass sie sich nicht scheuen, das langsame „Stein, Schere, Papier“ hier durchzuziehen, statt nur auf die offensichtlichen Hits zu setzen. Bei den Ansagen verheddert sich Regener wie so oft ein bisschen, natürlich ist das egal, und er hat ja recht: Warum nicht einfach mal Quatsch reden? Solange all diese einzigartigen Lieder zwischen Chanson und Kirmes folgen, bei denen man jede Zeile feiern möchte – genau wie Jakob Iljas dezente und doch so wichtige Gitarrenarbeit, die stets auf den Punkt ist, und Richard Pappik, der auch mal hinterm Schlagzeug hervorkommt, um die Mundharmonika zu blasen. Die Zugaben müssen „Weißes Papier“ und „Delmenhorst“ sein, was sonst, und dann noch die zur Umgebung passenden und immer wieder umwerfenden Seemannsstücke „Vier Stunden vor Elbe 1“ und „Schwere See“. Danach erst mal tief durchatmen. Mein Herz!

Nach den Elements kommt Thees Uhlmann mit seiner Band auf die Bühne, er hat leichtes Spiel. Alle wollen mitwippen und -singen, nicht nur bei „dem Fisch-Song“, wie er sein wahrscheinlich bestes Lied nennt, „Zum Laichen und Sterben ziehen die Lachse den Fluss hinauf“. Uhlmann erzählt viel zwischen den Stücken, vor allem von Leuten, die er liebt – Benjamin von Stuckrad-Barre, Marcus Wiebusch, „die Punks von Scorpio“. Er muss all die angestaute Energie loswerden, dafür reicht allein die Musik wohl nicht, obwohl es so kraftvoller Rock ist, nicht nur in Gesten, Melodien und Worten an Springsteen geschult, sondern auch mit der selben Intention: Uhlmann umarmt die Welt, damit es allen etwas besser geht. Nur mit der akustischen Gitarre spielt er „Schönheit der Chance“ von Tomte, und selbstverständlich später noch „Ich sang die ganze Zeit von dir“, es bleiben keine Fragen offen. Manchmal ist das Leben eben doch ein Wunschkonzert.