Roskilde Daily: Robyn vs. Muse = 4:0.

Am dritten Festivaltag auf dem von uns präsentierten Roskilde musste man sich mit der fiesen Frage quälen, ob man nun dem Fußball, Patti Smith oder Vampire Weekend den Vorzug gibt. Klarer wurde es in der fußballfreien Nachspielzeit: Die Schwedin Robyn siegte auf ganzer Linie.

Patti Smith gab ihr Blut für das Roskilde. Jammte und schrie sich am Ende ihres Sets die Seele aus dem Leib, zerriss mit bloßen Händen die Saiten ihrer Gitarre und lobte immer wieder das besondere Flair des Roskilde, das in diesem Jahr sein 40. Jubiläum feiert und mit bestem Sonnenwetter beschenkt wurde. Vampire Weekend verwandelten derweil die zweitgrößte Bühne im „Arena“-Zelt in eine Dampfsauna, weil sich kaum einer ihrem längst den Afrobeat-Einflüssen entwachsenem Popentwurf entziehen mochte. Zwei denkwürdige Konzerte – das meldeten die fußballgleichgültigen Korrespondenten, die man vor die jeweiligen Bühnen geschickt hatte.

Mit diesem Wissen fragte man sich ungefähr drei Spielminuten lang, warum zum Henker man auf einem staubigen, schlachtfeldähnlichen Acker am Rande des schon recht mitgenommen Campingplatzes vor einer Leinwand saß und versuchte, den Uringestank zu verdrängen, der vom zur Pissrinne umfunktionierten Zaun herüberwehte. Nach dem 1:0 wurde der Zweifel kleiner, kam aber zurück, als dann plötzlich nach dem 2:0 jemand kurz „Deutschland, Deutschland, über alles“ anstimmte. Gerade als man sich überlegte, ob man nun eine volle Tuborg-Dose in die Richtung werfen sollte, stellte sich jedoch heraus, dass es sich um witzelnde Dänen handelte, die in diesen Dingen anscheinend ähnlich schmerzfrei sind wie die Engländer.

Wenigstens minderte das grandiose Spiel das Verpassen gleich zweier großartiger Konzerte. Aber so ist es ja immer auf Festivals dieser Größenordnung. Man kann sich ja schlecht fünfteilen, um jede Bühne im Blick zu haben. Und in Sachen Fußball zeigte sich das Roskilde rigoros: Wer wollte, der hatte im Campingbereich Public Viewing-Möglichkeiten für alle Spiele. Wer nicht wollte, wurde auf dem Gelände in keiner Weise behelligt. Die vielen betrunkenen Gratulanten, die man am Hals hatte, wenn man beim Deutschsprechen belauscht wurde, mal ausgenommen.

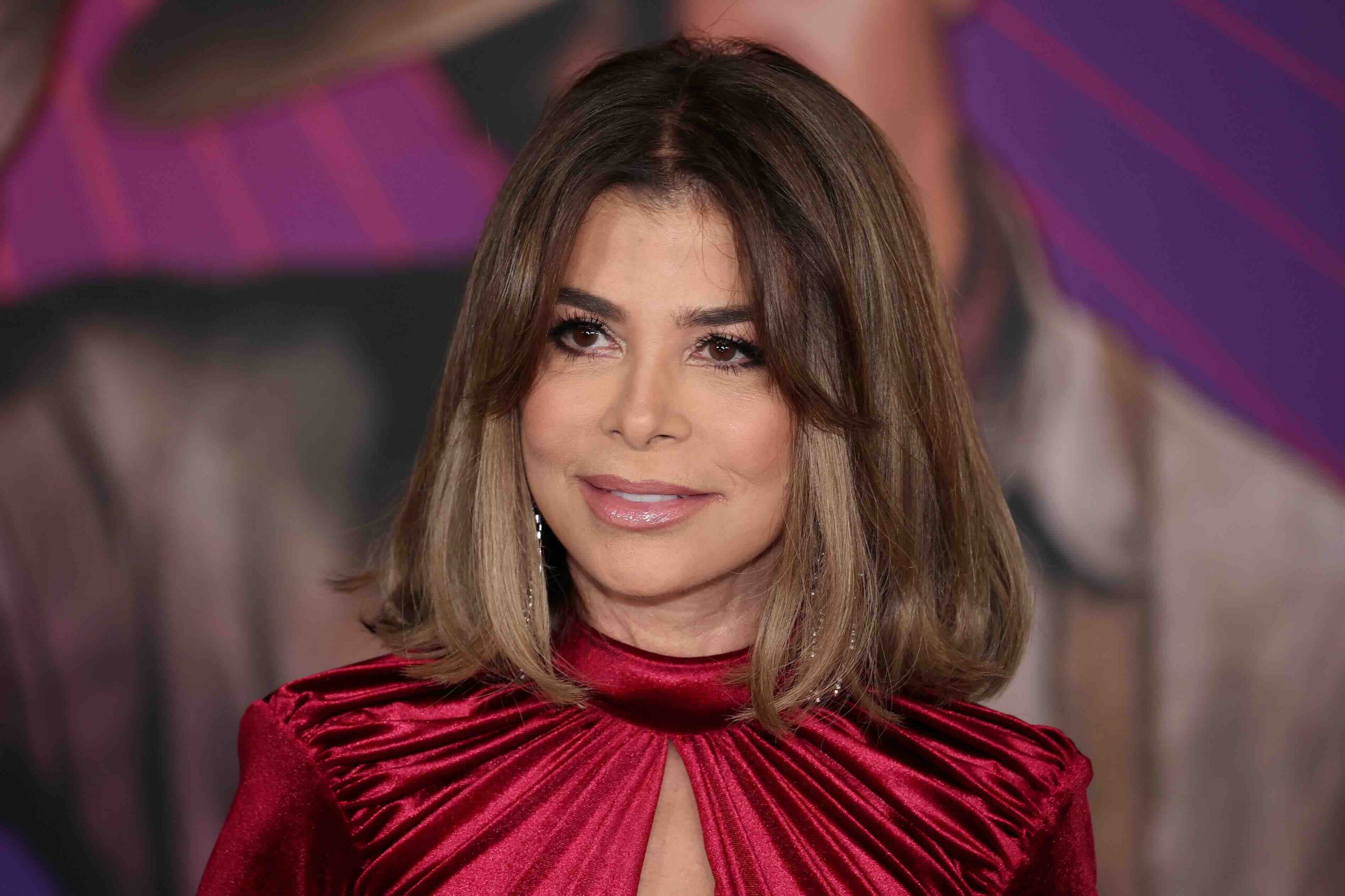

Ähnlich überzeugend wie die deutsche Mannschaft geriet am Abend das Konzert von Robyn, die damit den ersten Headliner Muse galant an die Wand spielte. Das „Arena“-Zelt stand dabei kurz vor Ausnahmezustand und wurde geradezu von allen Seiten bedrängt. Ähnlich wie bei den Teddybears am Vortag zeigte sich hier wieder das scheinbar gute Standing skandinavischer Acts. Wie man Robyn da so im weißen Sportkleid mit seltsamen Buffalo-ähnlichen Sportschuhen klein auf der großen Bühne stehen sah, mochte man gar nicht glauben, dass sie diese Zustände ausgelöst haben soll. Wenn Robyn sich jedoch in Schwung brachte und bei „Cobrastlye“ auf der Stelle stampfte, ihre Arme in die Luft warf, ihren blonden Pony schüttelte – dann wunderte man sich nicht mehr, dass ihre überdrehte Bühneneuphorie so ansteckend war. Zudem ist es ungemein schön zu sehen, wie diese zierliche Person, die so gar nix von den oft überschminkten weiblichen Superstars von Aguilera bis Gaga hat, trotzdem die ganz große Popumarmung vollzieht und mit ihrem intelligenten Dance-Pop Beine bewegt, ohne dass man sich dabei cheesy oder debil fühlen muss. Bestes Beispiel dafür ist wohl ihre Single „Dancing On My Own“, die das Gefühl des Verlassenwordenseins in getanzten Trotz umzuwandeln vermag. Das mit dem „alleine Tanzen“ klappt aber natürlich nicht: Da waren ja noch die 17.000 Jubelnden, die im Zelt Platz gefunden hatten und die paar Tausend, die draußen bleiben mussten und trotzdem durchdrehten. Die gigantische Kulisse bewegte auch Robyn und brachte sie bei so mancher im Jubel untergehenden Ansage aus dem Konzept. Und wer noch einmal Stadionpopfeeling brauchte, der konnte sich zu Robyns frühen Hit „Show Me Love“ mit besagten Zehntausenden in den Abend singen.

Die Hauptbühne stand derweil ganz unter dem Motto Reizüberflutung. Muse fuhren wieder eine eindrucksvolle Live-Show auf und muckten sich durch ihr perfekt runtergespieltes Set, während The Prodigy auf die Laufarbeit ihrer Stürmer Maxim und Keith Flint setzten. Und wo man gerade bei Laufarbeit ist: Die wurde beim etwas anderen Festivalausstand mit den britischen Gallows gleich mehrfach gefordert. Die spielten auf einer Nebenbühne um halb drei Uhr nachts ihr allererstes Konzert auf dänischem Boden. In fast geisterhafter, staubumwehter Kulisse fluchte Sänger Frank Carter gleich mehrmals über die seltsame Spielzeit, schrie sich aber zum metaldurchsetzten Hardcore-Punk seiner Bandkollegen eifrig die Seele aus dem Leib. Dass das Zelt halb leer war, machte gar nichts, es regte vielmehr Carters Fantasie an, das Publikum zu Circle Pits und menschlichen Pyramiden zu motivieren. Was die dort zusammengekommenen verlorenen Seelen im bereits aufsteigenden Morgenlicht nur zu gerne machten.

Bleibt nun nur noch der Sonntag, der mit The National, Pavement, Kasabian, Die Antwoord und natürlich dem großen Kleinen Prince sicher einen würdigen Ausklang bringen wird.