Kubricks „Barry Lyndon“: Der schönste Film aller Zeiten

„Barry Lyndon“ gilt als der wohl ästhetisch ausgefeilteste Film von Stanley Kubrick. Ihm eilt aber seit seinem Kinostart im Jahr 1975 der Ruf nach, behäbig und langweilig zu sein. Das beruht auf gleich mehreren Irrtümern.

Das ist doch der „Film, der bei Kerzenlicht gedreht wurde“. So ist „Barry Lyndon“ im kollektiven Gedächtnis der meisten Cineasten verankert, die ihn vielleicht noch nie vollständig gesehen oder aus den unterschiedlichsten Gründen einen Bogen um ihn gemacht haben. Schon zu seinem Kinostart im Jahr 1975 eilte ihm der Ruf voraus, behäbig erzählt und größtenteils langweilig zu sein. Das Wortspiel „Borey Lyndon“ machte die Runde.

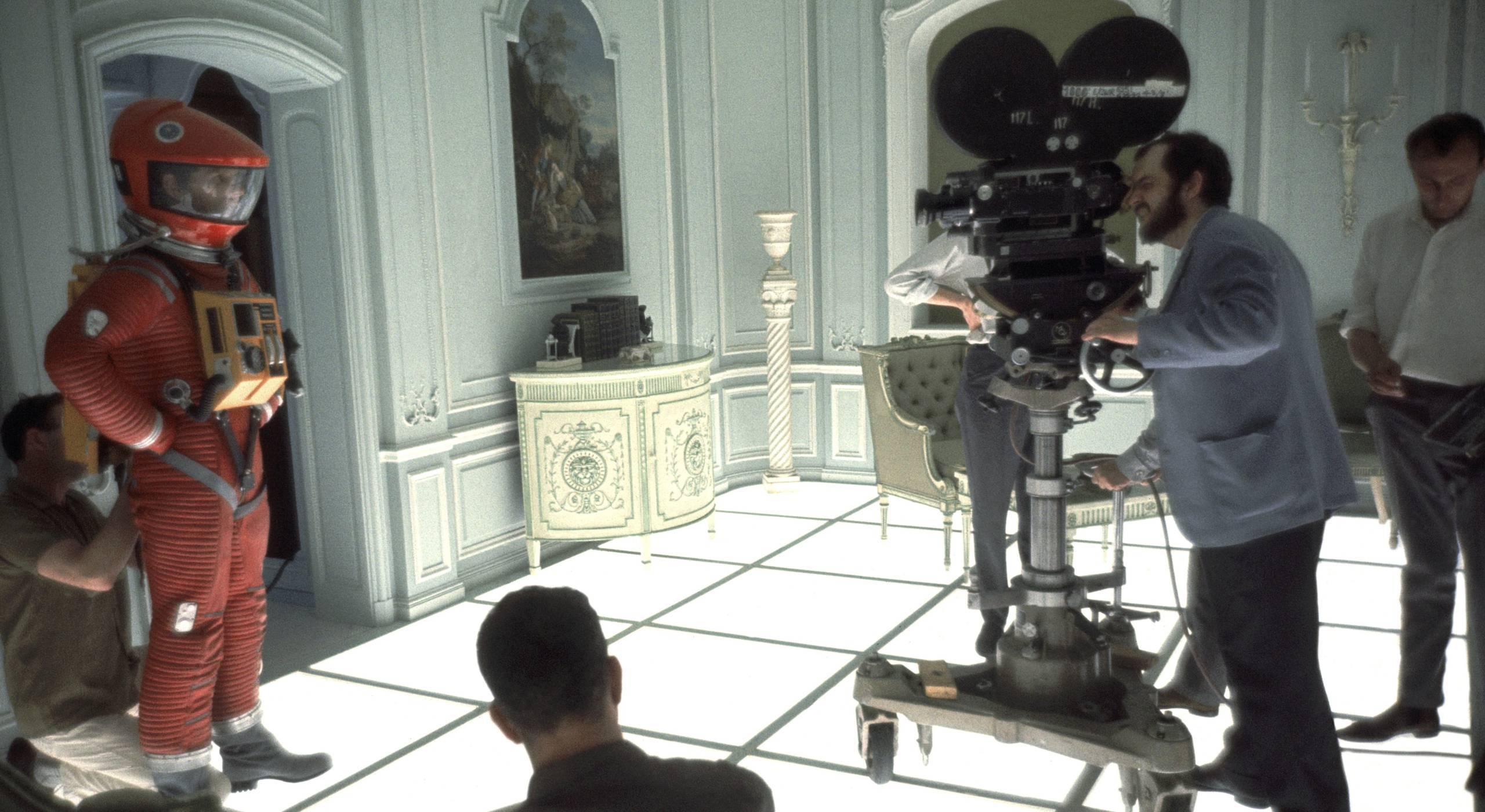

Nachdem Stanley Kubrick mit „Dr. Seltsam oder Wie ich lernte, die Bombe zu lieben“ (1964), „2001 – Odyssee im Weltraum“ (1968) und „Uhrwerk Orange“ (1971) drei Meisterwerke in Folge ins Kino gebracht hatte, die allesamt auf ihre eigene Art Filmgeschichte schrieben (und nicht nur weil sie allesamt Science-Fiction-Filme sind und als Trilogie verstanden werden können), fiel das Urteil über den überlangen, introspektiven und überdies schwermütigen Historienstreifen zunächst verhalten aus. Auch heute noch wird er vor allem wegen seiner beeindruckenden ästhetischen Schauwerte geschätzt.

Vergangenheit, die vergangen ist

Dabei sind nicht nur die ausgefeilte Kameraführung von John Alcott, das penible Setdesign von Ken Adam und die atemberaubend authentischen Kostüme von Milena Canonero – allesamt mit einem Oscar gekrönt –, von anhaltendem Wert, sondern vor allem auch der spektakuläre Versuch Kubricks, einen Film zu drehen, in dem Vergangenheit mit kühler inszenatorischer Präzision als Vergangenheit (und eben nur als das und nichts anderes) rekonstruiert ist.

Der Regisseur verbot sich nach einjähriger Vorbereitungszeit jedes Mätzchen, das seit Anbeginn des Genres zum costume picture dazugehört und erzählte stattdessen mit strengem analytischen Blick und unter Berücksichtigung aller für ihn verfügbaren soziologischen Erkenntnisse von dem Anti-Helden Redmond Barry, dem es mit etwas Geschick und auch einigem Glück gelingt, in höhere Adelskreise vorzustoßen – der aber just in dem Moment, wo er den höchsten Punkt des sozialen Aufstiegs geschafft hat, an den strengen sittlichen Codes einer Klasse scheitert, in die er eben nicht hineingeboren wurde.

Kubrick legte seinem historischen Panorama nach „Uhrwerk Orange“ (1962) von Anthony Burgess erneut eine literarische Vorlage zugrunde – den in deutschen Kreisen eher unbekannten Roman „Die Memoiren des Junkers Barry Lyndon“ („der erste Roman ohne einen echten Helden“) von William Makepeace Thackeray aus dem Jahr 1844. Dabei ging es dem Regieexzentriker wohl auch darum, die Literaturhaftigkeit seiner Erzählung in den Mittelpunkt des Geschehens zu rücken. Denn „Barry Lyndon“ hat einen von vornherein unzuverlässigen Erzähler, der mehrmals erwähnt, dass nicht alles stimmen muss, was er sagt und bestimmte Erkenntnisse aus der Geschichtsforschung bewusst ignoriert, um sie zugunsten von Berichten zu ersetzen, die ihm angeblich zugetragen wurden.

Der teuerste Experimentalfilm aller Zeiten

Höchstwahrscheinlich ist der lethargische Erzähler, der mehr als einmal entscheidende Details des Handlungsverlaufs vorwegnimmt und so jede Spannung im Keim erstickt, auch ein Grund, warum man „Barry Lyndon“ den Vorwurf machte, langweilig zu sein. Dieses Urteil ist allerdings schon deswegen unfair, weil Kubrick nicht zum ersten Mal die Erzähl-Logik des Hollywood-Kinos außer Kraft setzte, sondern vielmehr die essentiellen Errungenschaften des Experimentalkinos der 60er- und 70er-Jahre noch weitaus feinsinniger in einem Genre anwandte, das sich zuvor eben einfach keine derartigen Experimente geleistet hatte. Ausstattungskino ist nun mal teuer – und so ist auch der Druck auf die Filmemacher hoch, nach strengen Vorgaben für den Publikumsgeschmack abzuliefern.

Deshalb wäre es aus diesem Grund nur gerecht, „Barry Lyndon“, der an der Kinokasse kein großer Erfolg wurde, als kostspieligsten und vielleicht auch mutigsten Experimentalfilm aller Zeiten zurück in Erinnerung zu rufen. In 300 Tagen Drehzeit gelang es dem Perfektionisten Kubrick, historische Ausstattungsdetails mit hyperrealistischer Genauigkeit zu inszenieren, kunstgeschichtliche Details in berückenden tableaux vivants einzubinden und selbst noch mit dem subtilen Soundtrack zwischen Händels „Sarabande“ und irischen Traditionals seine Erzählung gleichsam narrativ voranzubringen als auch ironisch zu kommentieren.

Das ausufernde Werk lebt dabei ungemein von der großen Präsenz seiner Hauptdarsteller, allen voran „Love Story“-Mime Ryan O’ Neal, der mit großer Nüchternheit und nur wenigen Gesten seinen ihm zum Verhängnis werdenden Stolz, seinen Narzissmus, aber auch seine stille, innere Freude über den sozialen Aufstieg vermitteln kann. Ebenso beeindruckend ist Marisa Berenson, die ihre Rolle der Lady Lyndon mit schweigsamer, melancholisch-introvertierter Schönheit anlegte.

In den wenigen Szenen, die so etwas wie Nähe zwischen den beiden Hauptdarstellern andeuten, spürt der Zuschauer trotzdem die unendliche Distanz, die zwischen den Figuren schon aufgrund ihrer sozialen Unterschiede herrscht. Man denke nur an die Szene in der Kutsche, wenn Barry, nun in den Adelsstand erhoben, seiner frisch angetrauten Frau blasiert den Qualm seiner Pfeife ins Gesicht bläst und sie es stoisch erträgt. Oder jene Sequenz, in der Barry für seine orgiastischen Ausschweifungen bei Lady Lyndon um Verzeihung bittet und sie, die nackt in der Badewanne sitzt, reuselig in den Arm nimmt.

Natürlich ist es richtig, dass die meisten Charaktere in „Barry Lyndon“ aseptisch durch eine geradezu unheimliche, weil in wirklich jeder Beziehung unwirklich schöne Kulisse geistern. Sie sind aber keine ausdruckslosen Marionetten, sondern repräsentieren Kubricks bittersüße Vorstellung einer Welt, deren Geschichte selbst mit der größten Anwendung äußerer und innerer Kräfte nicht verändert werden kann. Diese tiefe Skepsis an der Wirkmächtigkeit menschlicher Individualität zieht sich durch fast alle Filme des amerikanischen Regisseurs, in denen die Figuren wie AlexDelarge in „Uhrwerk Orange“ eben als „Uhrwerkorangen“ agieren, als menschliche Roboter ohne Idealismus, ohne Ziel.

Zwischenspiel

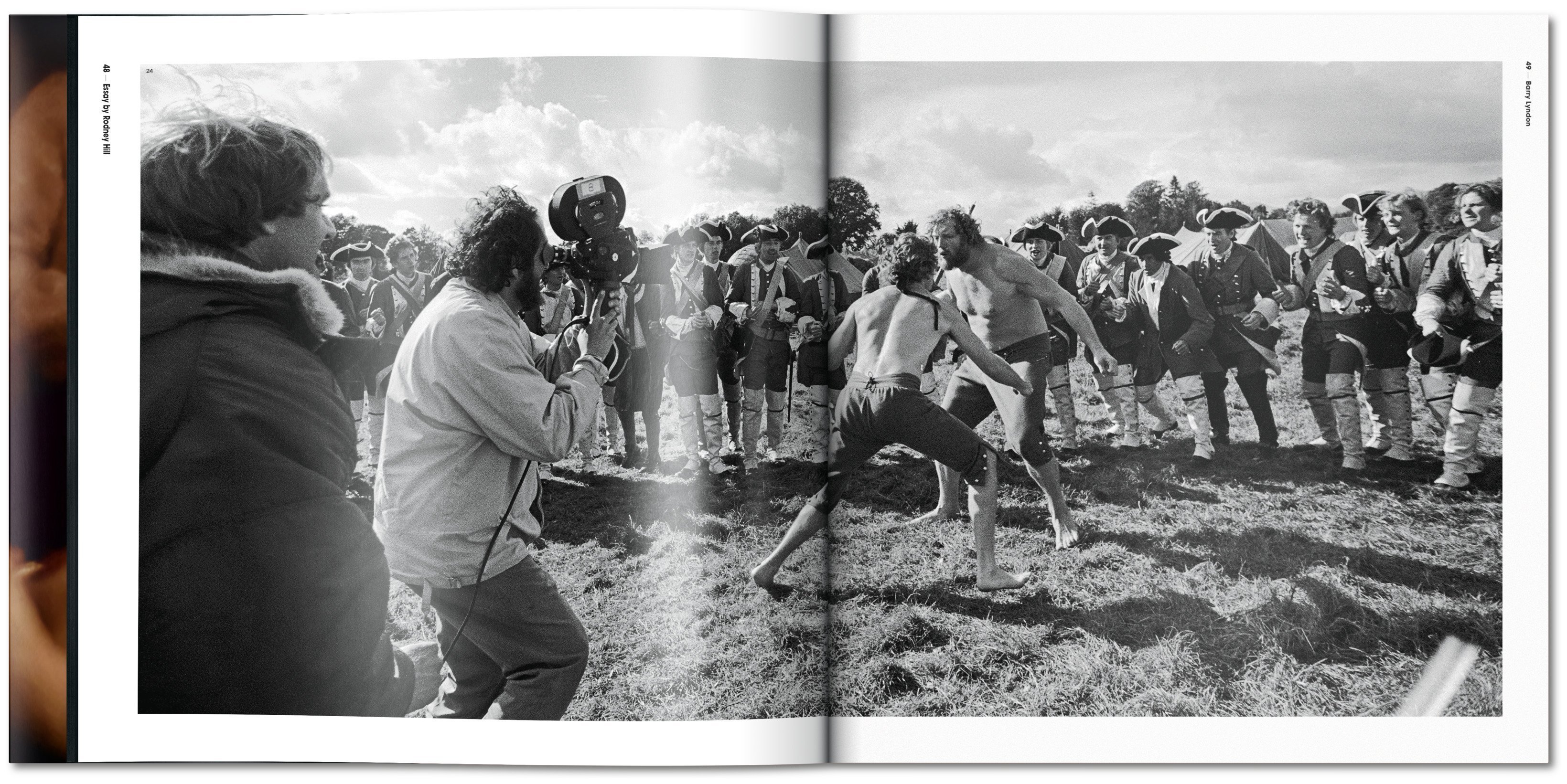

Eine neue Buch/DVD-Reihe widmet sich einigen der größten Filmen Stanley Kubricks, darunter neben „2001 – Odyssee im Weltraum“ und „Uhrwerk Orange“ auch „Barry Lyndon“. Enthalten ist die DVD des Films, das Original-Filmplakat und ein Buch mit opulenten Filmstills und lange Zeit unveröffentlichten Bildern vom Set aus dem Kubrick-Archiv sowie erhellenden Hintergrundberichten und Essays.

Beeindruckend ist die in dem Buch enthaltene Materialsammlung: Briefe, handschriftliche Notizen, Kostümentwürfe, Malereien, die als Vorlagen galten, und Kameraanweisungen zeichnen ein exaktes Bild von dem kaum vorstellbaren Aufwand um die Dreharbeiten von „Barry Lyndon“, vergleichbar nur noch mit Kubricks schließlich abgebrochenem „Napoleon“-Projekt. Ein ausführliches Interview mit dem Regisseur, in dem er unter anderem technische Details der schwierigen Kerzenlichtaufnahmen erklärt, und eine Liebeserklärung an den Film runden das „Making Of“-Set ab.

Stanley Kubricks Barry Lyndon. Buch & DVD

Alison Castle

Buch und DVD, 96 Seiten, 30,7 x 30,7 cm, mit Filmposter, 52 x 78 cm

€ 30

Auf der nächsten Seite: Variationen des Immergleichen – wie Kubrick den Historienfilm reflektierte