Clint Eastwood ist Hamlet: Erinnerungen an Jörg Fauser von Carl Weissner

Ein Archiv-Text, der uns mit Traurigkeit erfüllt: Der im Januar verstorbene Literat und Übersetzer von z. B. Charles Bukowski Carl Weissner erinnert sich an seinen Freund Jörg Fauser, dessen Todestag sich kürzlich zum 25. Mal jährte.

Er probierte so ziemlich jede Droge, schrieb Short Stories, Rezensionen, Kolumnen, Romane und Songs, war mit dem „Schneemann“ schließlich erfolgreich und starb 1987 unter mysteriösen Umständen – Jörg Fauser, der in diesen Tagen 60 geworden wäre, war einer der begabtesten deutschen Schriftsteller. Der Autor und Übersetzer Carl Weissner war seit seinen Anfängen mit Fauser befreundet und wirft einige Schlaglichter auf ein rücksichtsloses Leben.

Es gibt Karrieren, die so gradlinig verlaufen, dass man es kurz machen kann: „Er malte Suppendosen und wurde Millionär.“ Ich weiß nicht, was Andy Warhol im Alter von sieben Jahren gemacht hat. Mein Freund Fauser jedenfalls trat mit sieben, als wollte er da schon eine falsche Spur legen, in Werbesendungen des Hessischen Rundfunks auf. Mit 14 schrieb er zwei Artikel für die „Frankfurter Neue Presse“. Auch nicht verkehrt. Danach Sendepause. Und dann dies: Mit 20 schwänzte er energisch das Gymnasium, folgte einer englischen Freundin nach London, macht seine ersten Erfahrungen mit Heroin und schreibt für das Anarchistenblatt „Freedom“. Hm.

Das nachgeholte Abitur in Frankfurt war kaum abgehakt, da verschwand er ganz aus dem Land: Mit 23 hauste er in einer Bretterbude auf dem Flachdach eines Billighotels in Istanbul, lebte von Desoxyn, Opiumtinktur, Nembutal und gesüßter Nudelpampe und schrieb einen Roman. Es ging um einen Zivildienstleistenden, der in Heidelberg in einer Lungenklinik, gleich hinterm Hauptfriedhof, den Medizinschrank plündert und süchtig wird. Der Zivi war er selbst Natürlich waren die Zeiten längst vorbei, als ein flamboyanter französischer Marineoffizier, der sich Pierre Loti nannte, während des Dardellenkonflikts eine türkische Haremsdame anschmachtete und gegen seinen Kummer das einzig Richtige tat: Er nebelte sich mit Opium ein und schrieb einen Bestseller.

Fausers Manuskript geht verloren und im Junkie-Viertel bricht die Cholera aus. Er gerät mit anderen Ausländern in eine Polizei-Razzia, wird im Knast zwischengelagert, dann abgeschoben. Als er in Frankfurt eintrifft, wiegt er noch 45 Kilo.

Drei Jahre später, Anfang 1970, lernte ich ihn dort kennen. Er hatte zwei Kommunen in Berlin hinter sich („selten so wenig Stoff gezogen!“) und hing immer noch an der Nadel. Auf der Haschwiese und am Eschenheimer Turm gab es Morphium aus Apothekeneinbrüchen.

Er schrieb jetzt abgedrehte experimentelle Prosa, wie ich und ein paar andere, und bald gehörten wir zu einem Team, das die „Ultimative Underground Zeitung“ herausgab. Auf der Titelseite von Nr. 1 prangte eine muskulöse Amazone, die den antriebsschwachen Junkies der Welt ins Gesicht blaffte: „Euer Problem ist nicht fixen, sondern ficken!“

Brotlose Kunst, aber maximaler Unterhaltungswert Ich sehe ihn noch vor mir: Kordhose, kariertes Hemd, dunkle Hornbrille, das schwarze Haar nicht lang und nicht kurz. Dass er fixte, merkte man ihm so gut wie nie an. Wenn es der Unauffälligkeit diente, erschien er auch mal im grauen Anzug. Er zeigte mir ein halbes Dutzend Gedichte, die er nach seinem Schichtdienst bei der Gepäckverladung auf dem Frankfurter Flughafen geschrieben hatte. Sie waren gut. Wie ein Tritt ans Schienbein. Paar Wochen später hatte er einen Gedichtband beisammen. „Hey“, dachte ich, „dem ist es wirklich ernst.“ Ich schrieb ihm ein Vorwort. Der erste Satz hieß: „Das deutsche Gedicht ist ein Beitrag zur Innenweltverschmutzung.“ Die braven Seelchen ringsum machten auf „Neue Innerlichkeit“. Fauser war das Kontrastprogramm.

Als der Gedichtband („Die Harry Gelb Story“, Maro Verlag Augsburg – dort bis auf den heutigen Tag unverändert lieferbar) auf den Markt kam, kam von den Halbgebildeten sofort der Spruch: „Der imitiert doch bloß Bukowski.“

Falsch. Seine Sachen lagen genau auf der Linie von Gottfried Benn und Rickie Lee Jones (wenn sie damals schon so alt gewesen wären wie heute).

“ There’s a halfway house for sex offenders by the school“: Für solche schnöden Erscheinungen unseres Alltags hatte auch Fauser einen geschärften Blick.

Mit Experiment und Underground war er fertig. Er wollte vom Schreiben leben können. Ich traute es ihm zu. Falls er den Affen der Sucht loswurde. JPass auf sagte ich mir, “ der wird jetzt immer besser.“ Es traf sich gut, dass ich fast nur für Zeitschriften in England und USA schrieb. So konnten wir einander nicht in die Quere kommen. Außerdem hatte ich meine Amis zu übersetzen: Warhol, Ginsberg, Bukowski, Bob Dylan – es nahm kein Ende.

„Hochtourige Prosa“, sagte er, „das muss her.“

„Schreib das Ding, das du in Istanbul verloren hast, noch mal richtig“, schlug ich vor. „Bethanien-Krankenhaus. Lungenkrebs so weit das Auge reicht. Der Alte mit der Astbestlunge, der pro Tag zwei Packungen Reval qualmt und mit dem Oberarzt um die Wette säuft.“

Fauser lieferte innerhalb einer Woche. Drei Seiten, einfacher Zeilenabstand, glänzend geschrieben.

„Mehr“, schrieb ich zurück. Und bedauerte meinen Egoismus sofort. Denn im Begleitbrief zu den drei Seiten hatte gestanden: „Am Freitag war ich so down, dass ich der Versuchung erlegen bin & drei Tage gejunkt habe!“ Ich wartete, bis er soweit war. Eines Tages stand mein Entschluss fest: Entzug. Schluss mit dem Shit.

Ich gab ihm die Adresse von Burroughs in London. Der Kultautor hatte 15 Jahre lang alles genommen, was man schnupfen, schlucken und spritzen konnte. Und er schwor auf eine Methode, die ihn wieder dean gemacht hatte. „Bei Burroughs“ sagte ich, „musst du die erste halbe Stunde überstehen, dann geht alles von selbst.“ Die erste halbe Stunde wurde man angeschwiegen und niedergestarrt; während der Dilly-Boy, ein ehemaliger Stricher vom Piccadilly, in der Pantry rumorte und irgendwann missmutig zwei Humpen Tee brachte. Bill Burroughs war damals voll auf Scientology.

Mir hatte er zwei Jahre zuvor die zwei Blechdosen seines E-Meter in die Hände gedrückt und auf deutsch ein paar Reizwörter vorgeflüstert: „Vaterland. Vatermord! Ah! You see?“ Und er deutete auf die Skala des Messgeräts (Materialwert 7 Dollar 50) und schnalzte genießerisch mit der Zunge, als der Zeiger ausschlug.

Fauser blieb davon verschont. Er hätte aber auch das auf der linken Arschbacke abgesessen.

Er berichtete dem finster dreinsehenden Fachmann von der Tinke, die er sich in Istanbul gebraut hatte. Aus Rohopium, an dem noch die Kamelscheiße pappte.

„Was? Das haben Sie sich doch nicht in die Vene gepumpt? „Doch.“

Damit war das Eis gebrochen. Und von Burroughs kamen jetzt die sachdienlichen

Angaben. Ein Brechmittel namens Apomorphin. „Wird gewonnen, indem man Morphin mit Salzsäure aufkocht, so dass es seine euphorisierende Wirkung verliert Den meisten wird von der bloßen Idee schon schlecht..“

Die Dosis muss jedenfalls knapp unterhalb der Grenze zum Brechreiz liegen. Alle zwei Stunden eine Injektion. Nach 24 Stunden können die Abstände länger werden. („Selbstentzug? Schwierig. Kaum durchzuhalten. Besser, man sucht sich einen Arzt“) Und nach acht bis zehn Tagen steht man auf wie Lazarus von den Toten.

Fauser kannte keinen Arzt, dem er über den Weg traute. Hm. Drück dir mal alle zwei Stunden ein Brechmittel rein, während du zitterst und frierst und Krämpfe hast!

Er schaffte es. Kam von dem harten Zeug runter. Und blieb runter. Eine der großen Erfolgsgeschichten der Szene zu Beginn der 70er Jahre.

Jörg Fauser, 27, angehender Profi-Schreiber (Bukowski: „Es gibt Vollblüter bei Pferden und es gibt Vollblüter, wenn es ums Schreiben geht“), stellte seinen Stoffwechsel auf Binding-Bier um, erkor sich das „Schmale Handtuch“ in Frankfurt-Bornheim zur Stammkneipe und legte los. Artikel, Stories, Reportagen. Ein Hörspiel für den WDR. Ich bekam eine Rolle als triefnasiger verbitterter Dolantin-User. Anschließend musste das Stück diskutiert werden. Mit einem Bürokraten vom Bundesministerium für Familie 8C Gesundheit Live. Das war uns gerade recht Der WDR-Redakteur (more power to you, Faecke) schlug gleich den richtige Ton an: Die Pharma-Industrie sei doch schon drauf und dran, die halbe Bevölkerung ruhig zu stellen, mit Valium und lauter so Scheißdreck, da sei die Verfolgung des kleinen Kiffers nichts als ein verlogenes Ablenkungsmanöver.

Fauser war inzwischen nach München gezogen. Ein Arzt murmelte etwas von Thrombose und setzte ihn auf Selterswasser. Er spielte mit. „Lebensverlängerungsmaßnahme“, sagte er am Telefon. „Der Mensch ist ja nicht uneinsichtig.“

Es kamen Ansichtskarten aus Wien und von einer Balearen-Insel. Dort schrieb er ein Hörspiel und bot es dem falschen Sender an. „Aus einem kaputten Bewusstsein“ moserte der Redakteur, „lassen sich doch wohl keine Funken schlagen.“

Amen.

Dann war er auf einmal in Great Falls, Montana. Unterwegs mit einem deutschen Filmteam, dessen Drehbuch noch etwas vage war, weshalb er ihnen an Drehorten spät abends die Dialoge für den nächsten Tag schreiben musste.

Hoch im Norden stießen sie auf eine Hutterer-Gemeinde, deren Mitglieder ein altertümliches Pfalzisch sprachen und auch entsprechend gekleidet waren. Sie überredeten eine Dreizehnjährige, sich mitten in der Nacht in ihrer Schlafkammer filmen zu lassen. Da liegt sie im Bett, angetan mit Kittelschürze und Häubchen wie Rotkäppchens Großmutter, und neben ihr liegt die Fassbinder-Schauspielerin Y Sa Lo. Und die beiden reden davon, wie toll es wäre, einfach abhauen zu können, in die Freiheit Stattdessen muss die Kleine um sieben in der Früh wieder antreten zu Hafergrütze und Beten. Eine bizarre, herzerwärmende Szene, wie sie der deutsche Autorenfilm sonst nur selten zu bieten hatte.

Anfang Juni kam ein Brief von Bukowski: „Gestern Abend war Fauser da. Wir haben schwer gezecht, und ich kann mich an nichts mehr erinnern.“

Fauser hatte natürlich alles behalten: Das Filmteam war im Stardust Motel am Sunset Boulevard abgestiegen. In dieser Gegend kann man keinen Schritt tun, der nicht klischeegefährdet ist Da tut es gut, auf ein paar Drinks bei einem Einheimischen vorbeizuschauen, der den ganzen Firlefanz ignoriert und lieber von seiner Hassliebe zu der Pferderennbahn Hollywood Park erzählt. Und wie er einmal einen Nachruf auf Janis Joplin schrieb („Zehn Seiten!“), den er zerreißen musste, weil er ihm zu sentimental geriet Fauser war, wie erwartet, in diesen Jahren immer besser geworden; ich las seine Sachen in der „Basler Zeitung“ und anderswo; aber auf eins war ich dennoch nicht gefasst gewesen- den Knaller, den er 1978 ablieferte: eine Marlon-Brando-Biografie, randvoll mit brillanten Ausfallen gegen die Kulturverweser und Schleimer und Verhunzer auf beiden Seiten des Atlantik. (Das Buch ist zum Glück gerade mal wieder neu auf den Markt gekommen. Unbedingt lesen!) „Sie seichen, schleimen, und laichen, gemietete Schreiberlinge jeder Provenienz, bezahlte Zuträger der Macht, von den Managern der Bewusstseinsindustrie ins Fernsehen gehievt, ausgehalten von den Zuhältern jener Konzerne, die das Abendland und das Morgenland bis auf den letzten Quadratmeter ausplündern, um sich sodann dem Weltraum zuzuwenden.“

Weiß Gott, da schrieb kein Leisetreter. Das saß wie eine verdeckt geschlagene rechte Gerade und machte Appetit auf mehr.

Wir brauchten nicht lange zu warten.

Januar 1980. Eine Karte aus der Hauptstadt von Malta. Erste Station eines Romans, in dem es um geklautes Kokain und falsche Hoffnung geht Hauptfigur: ein nicht unsympathischer deutscher Abstauber, der eigentlich bloß einen Stapel Dänenpornos verscheuern will, und auf einmal geht es um viel mehr.

Ich spürte, wie meine Kopfhaut kribbelte.“Das ist es“, dachte ich. „Dafür hat er die ganzen Jahre trainiert. Jetzt passiert’s.“

Im März schrieb er mir aus München: „Nächste Woche mache ich mich auf den Leidensweg meines Romanhelden Blum mit seinem Koffer voll Koks: Frankfurt – Ruhrpott – Friesland – Amsterdam -Antwerpen – Ostende. Tote Möwen im Ölschlick. Endstation.“

Ende des Jahres schickte er mir das fertige Manuskript Schon nach dem ersten Abschnitt schlug ich vor Begeisterung mit der flachen Hand auf den Tisch. Dabei blieb es nicht Selten tat mir die rechte Hand so weh wie an jenem Tag. Eines stand fest: Wer sich in diesem Blum nicht auch selber erkannte, dem gehörte (O-Ton Fauser) „der Bockschein entzogen und die Schreibmaschine verseucht“. Wie trafen uns in München, ich sah ihm über den Rand eines doppelten Screwdriver in die Augen und sagte:

„Wenn das nicht voll hinhaut, wandere ich mit dir nach Nordkorea aus.“

„Der Schneemann“ (so der treffende Titel des Romans) wurde Fausers Drehbuch. Das nordkoreanische Exil blieb uns erspart Das Buch wurde vom Erfolgsduo Peter F. Bringmann und Marius Müller-Westernhagen („Theo gegen den Rest der Welt“) verfilmt. Irgendwann, nach zwei oder drei Taschenbuchausgaben, erreichte es eine Gesamtauflage von 250 000.

Und ein Experten-Gremium setzte Fausers Erstlingsroman sogar auf die Liste der weitbesten Krimis auf Platz 10. Ybr ihm waren nur noch Chandler, Hammett, Gabriel Garcia Marquez und ähnliche Kaliber.

„Weiter so, Joe“, meldete sich Bukowski aus Los Angeles. Im September 1977 hatte er Jörg eines der besten „Playboy“-Interviews seit langem abgeliefert und sich seither immer wieder nach weiteren den Taten des deutschen Kollegen erkundigt.

Natürlich reagierte er auch sofort, als er von mir erfuhr, dass dieser rastlose Joe Fauser (inzwischen in Berlin beim „TIP“-Magazin) einen Profizocker aufgetan hatte, der jedem Partner einen Jahresgewinn von 30 000 Mark garantierte. Auf der DDR-Rennbahn Hoppegarten.

„Was? Wie heißt die Anlage? Hop Hop Garden? Was für ein beschissener Name für eine Rennbahn!“

Und dass man den Gewinn nicht mitnehmen durfte und daher in Ostberliner Kommunistenkneipen versaufen musste, fand er doch eine wahre Schnapsidee.

„Ich nehme an, auch kommunistische Jockeys sind bestechlich, aber gegen Galopper kommst du nirgends an. Nicht mit einiger Regelmäßigkeit Ich weiß Bescheid. Ich habe es versucht. Natürlich bleibe ich dabei: Wer gegen die Rennbahn gewinnt, kann so gut wie alles erreichen. Sag Joe, ich wünsche ihm Glück.“

Drei Monate später verkrachte er sich wieder einmal mit seiner Freundin Linda, die deutsche Vorfahren hat (Pietisten aus dem Schwäbischen). Prompt lies er uns eine Warnung vor deutschen Frauen zukommen: „Seht euch nur vor. Die deutschen Frauen wirken auf mich so unwiderstehlich, aber ahne ich auch die verbiesterten deutschen Mütter, die dich in ihren Hexenbackofen stecken und goldgelb gebacken wieder rausholen und vertilgen wollen. Ja, genau die mit den großen gloriosen Augen voll Liebe!“ Wir danken für den Rat und sündigen weiter. Wie er selbst.

Ach herrje, und hier ist ein angegilbtes Foto von J. Fauser in seiner schwarzen Bert-Brecht-Lederjacke am Grab von Gottfried Beim auf dem Waldfriedhof in Berlin-Dahlem. Wer weiß, was da wieder ausgeheckt wurde. Vielleicht ein barscher Nachruf auf den geschassten Bausenator. „Ein Mann, der wahrscheinlich nie begreifen wird, warum sich Kreuzberg 1980 nicht so düngen ließ wie die Blumenrabatten in seinem Schrebergarten.“

Fauser, stets für eine Überraschung gut, schrieb Texte für Achim ReicheL Die Single-Auskopplung von „Der Spieler“ wurde ein Hit. Der Autor verdiente mit einem einzigen Song mehr als mit seinem zweiten Roman.

Dann landete „Boxer Kutte“ in den Charts. Fauser und Reichel leisteten sich den Gag, in Boxermänteln bei Dieter Thomas Heck ins Studio der ZDF-Hitparade einzuziehen.

Was für ein weiter, aber total stimmiger Weg seit den Tagen des „Bornheim-Blues“ 1973 in der Bergerstraße – „Der Buchmacher legt die zerrissene Wettscheine zusammen, ‚Full of Beans‘ hat nichts gezahlt. ‚My Love‘ nur 25 für 10! Und ‚Long Tall Ernie‘ rockt auf dem ZDF-Piano.“

30. April ’84. Eine schauerliche Ansichtskarte: „Sektorgrenze Wilhelmsruh“ bei Nacht, in leichenfahlen Schein der Bogenlampe; die Wachttürme sehen aus, als kämen sie aus der Konkursmasse eines jugoslawischen Karl-May-Films.

„Ich habe jetzt eine Balkonliege, wir konnten immer abwechselnd sonnenbaden und dabei diese verdammt guten Martinis schlürfen, Marke Unbefleckte Empfängnis, und eine Dreierwette fürs Trabrennen austüfteln. Und in der Nähe gibt es drei kleine schmutzige Kinos! Wie wäre es im Juni?“

Ich fuhr Anfang Juni hin. Die Martinis waren verdammt gut. Wir riskierten bei den Trabern eine Dreierwette. Wir zogen eine Niete und blieben gelassen. Wir sahen einen schmutzigen kleinen Film und redeten über einen finalen BRD-Thriller. Wir machten mitten in der Nacht den Nostalgietrip zur Oberbaumbrücke und dachten an den Mann, der aus der Kälte in die Traufe kam.

Kein Wort davon, dass Fauser beschlossen hatte, einer Einladung zum Ingeborg-Bachmann-Cup nach Klagenfurt zu folgen. Es blieb in diesem Jahr sein einziger Ausflug in den Masochismus. Wenigstens trat er im Hawaiihemd an.

Sein Output in Berlin war enorm, sein Niveau gleich bleibend hoch. Ich hatte mich daran gewöhnt, dass ich in jeder Ausgabe des „TIP-Magazins“ eine erstklassige Kolumne von ihm zu lesen bekam. Bei aller nötigen Schärfe konnte er auch ein sentimentaler Hund sein, mit einem verständnisvollen Wort für die erregte Zuschauerin beim Catch-Turnier, die vergeblich die Entmannung des Schiedsrichters forderte – „So ist das Leben, Erna.“

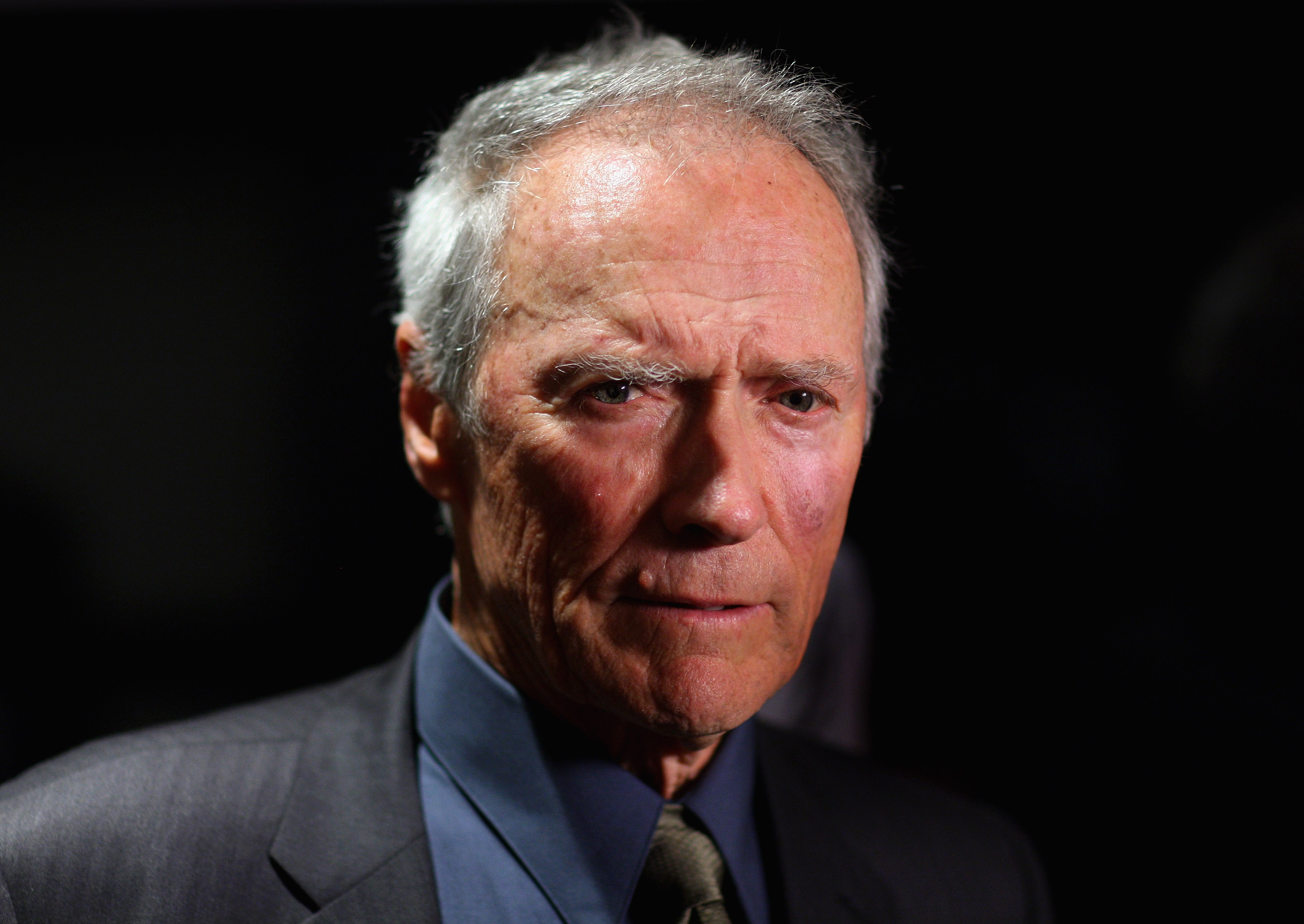

Mit der Kolumne war inzwischen Schluss. Ich spürte Entzugserscheinungen und war damit vermutlich in bester Gesellschaft. „Clint Eastwood ist Hamlet.“ Das war eine meiner Favoriten gewesen. Mit einem Zitat aus der „Bangkok Post“ fing es an: „,Es ist ein guter Tag zum Sterben‘, sagte Col. Bo‘ Gritz, als er und seine siebzehn Männer über den Mekong setzten.“ Ein Söldnertrupp, finanziert von Clint Eastwood (im Austausch gegen Filmrechte), will GIs aus den Klauen der siegreichen Nordvietnamesen befreien. Und warum steht das in keiner deutschen Zeitung? Weil dort „Feminismus und ähnliche Gesinnungsdiktaturen“ längst alles platt gemacht haben, was Männern einmal Spaß gemacht hat.

Ich zog es mir jedes Mal rein wie Amylnitrat, wenn er sich so aus dem Fenster lehnte. Und was schäumten sie da wieder, die Zwitterwesen der Political Correctness von halblinks.

Ich schickte dem „TIP“ einen Leserbrief „Prädikat: Härte zehn.“

Es erschien eine abenteuerliche 68er-Geschichte als Roman („Rohstoff“), von der Kritik gefeiert, von den Lesern verschlungen; und seine nächste Station hieß: Redakteur bei der Zeitschrift „Trans Atlantik“.

Ansichtskarte aus Bangkok („Opiumfeld in den Bergen des nördl. Thailand“): „15.2.86 – Montagfrüh werde ich den MaiTais, Kokosnuss-Pfannkuchen und Khanom Sai Kai (Hühner-Innereien) entsagen und mich auf den alten Dschungelpfad aufmachen ins Goldene Dreieck – Dein erwartungsfroher Harry.“

Einen Mann, der bis in die Shan-Berge vordringt, um seine Reportagen zu schreiben über einen burmesischen Guerillaführer und Opium-Großproduzenten, hätte man mit dem Wort „Literaturkanon“ wahrscheinlich jagen können. „Ich bin Geschäftsmann“, sagte er auf die Frage nach seiner Berufsbezeichnung. „Writing is my business.“

So hätte das weitergehen können. Dann wäre er in diesen Tagen 60 geworden.

Es ging nicht weiter. Sondern riss ab, schlagartig, in der Nacht nach dem 43. Geburtstag, am 17. Juli ’87. Da verlor er sein Leben, zwischen vier und halb fünf, in der Nähe von München auf der Autobahn zu Fuß. Niemand weiß, warum.

–

Sehenswerte Videos über Jörg Fauser:

–

–