Mehr Dandies, please!

Wir brauchen mehr Dandies, also Menschen mit Sinn für Stil, Ironie und ge' pflegte Widerständigkeit - das findet zumindest Autor Philipp Tingler. Die Chancen stehen nicht schlecht: In Film, Mode und Literatur feiert der Dandy gerade ein Comeback. Auch in der Popmusik haben einige Exemplare überlebt.

Ein Dandy, was ist das eigentlich? Mein 20 Jahre alter Fremdwörterduden definiert das Phänomen folgendermaßen: „1. Mann, der sich übertrieben modisch kleidet. 2. Vertreter des Dandyismus“. Okay, erstere Definition scheint eine Umschreibung für „Modeopfer“ oder, weniger verhüllend, „Schwuchtel“ zu sein – und die zweite? Da können wir gleich weiterlesen:

„Dandyismus: Lebensstil reicher junger Leute, für den Exklusivität, z.B. in der Kleidung, zur bewussten Unterscheidung von der Masse sowie ein geistreich-zynischer Konversationston u. eine gleichgültig-arrogante Haltung gegenüber der Umwelt typisch ist (gesellschaftliche Erscheinung in der Mitte des 18. Jh.s in England u. später auch in Frankreich)“. Diese Definition enthält mannigfache Fehler und legt den Verdacht nahe, dass die Duden-Redaktion nicht immer nah an den Erscheinungen ist (der übrigens bestätigt wird, wenn ich mir etwas weiter unten auf derselben Seite den Eintrag zu „Dating“ angucke).

Das Dandytum als gesellschaftliches Phänomen entstand im Gefolge der Französischen Revolution in Paris und in London. Und obschon die Dandies ihrem Auftreten nach eine aristokratische Allüre pflegten (gerade wenn sie selbst nicht-aristokratischer Herkunft waren) – so waren sie in der Tat schlechterdings revolutionär. Der Vater aller Dandies, sozusagen Dandy Nummer Null, war George Bryan „Beau“ Brummell (1778-1840), ein Student am Oriel College in Oxford und enger Freund des englischen Kronprinzen Georg. Brummell wurde zur Stilikone, und seine Erscheinung machte Schluss mit den sartorialen Exzessen des 18. Jahrhunderts, den gepuderten Perücken, schäumenden Spitzenkragen, schweren, bestickten Brokatmänteln und prunkhaften Juwelen. Der englische Autor und Dandy Max Beerbohm beschreibt Brummells Stil als den der rigiden Zurückgenommenheit, die Hervorbringung von Eleganz durch spektakuläre Schlichtheit. Dunkle, reine Farben und schneeweiße gestärkte Kragen und perfekte, ornamentlose Schnitte: Brummell wurde zum Maßstab für Mode und Etikette – bevor er später das stereotype Dandyschicksal des Bankrotts erlitt, nachdem er sein Erbe für Kleid und Spiel verjubelt hatte. Er starb verarmt im Exil in einer Irrenanstalt in Caen (das spektakuläre Versinken gehört zum Dandy wie der gestärkte Hemdkragen). Nach Brummells Vorbild erstand der Prototyp des Dandy: die selbsterschaffene Persönlichkeit mit sorgfältig geschliffenem Charakter, die den Müßiggang und die Erscheinung pflegt und sich gleichzeitig abgrenzt gegen den geistlosen Materialismus einer aufsteigenden Bourgeoisie. Charles Baudelaire schrieb, dass ein aspirierender Dandy „keine andere Profession als die der Eleganz“ betreiben dürfe und schlussfolgerte lapidar: „Der Dandy lebt und schläft vor dem Spiegel.“

Das klingt ziemlich anstrengend; und es ist wichtig, darauf hinzuweisen, dass Dandytum immer weit über Äußerlichkeiten hinausgeht und in der Tat zur Mode ein ambivalentes Verhältnis hat, getreu dem Leitsatz, dass Mode für die Leute da ist, die Schwierigkeiten haben, sich richtig anzuziehen. Es ging Brummell und nachfolgenden Dandies wie Lord Byron oder Arthur Rimbaud und ihren weniger berühmten Zeitgenossen immer um Stil, nicht um Mode in engerem Sinne; es ging auch, jenseits aller Extravaganz und Flamboyanz, um die gezielte Verletzung von Gesetzen der Mode und Konvention. Dabei war Dandyismus nur scheinbar ein sartorialer Protest gegen den zunehmenden Egalitarismus im Gefolge der Revolution und Ausdruck einer trotzigen, nostalgischen Rückbesinnung auf gepflegte Indolenz und aristokratische Autonomie.

D er Dandy ist nämlich durchaus nicht autonom, er steht immer auf der Bühne, und seine Paradoxie liegt gerade darin, zwar den Kult des Selbst zu betreiben, dafür aber Publikum zu brauchen. Und der Dandy weiß, dass er eigentlich nirgends hingehört, dass er dabei zu sein scheint und doch draußen steht, und aus dieser Spaltung nährt er seinen Geist. So wie es Oscar Wilde tat, der bekannteste Dandy von allen. Es ist diese Distanz der kultivierten Reserve, diese Skepsis und Sehnsucht, die den englischen Novellisten George Meredith zu jener berühmten Definition von Zynismus als „intellektuellem Dandyismus“ brachte. Der Dandy ist ein scharfer Beobachter, doch stets gefährdet und verführbar, durch das Schöne und durch die Pointe, der er alles zu opfern neigt, und durch die Liebe, nach der er süchtig ist und für die er auch zweifelhafte Bündnisse schließen mag.

Oscar Wilde glaubte schließlich, dazuzugehören, er verlor wie sein Held Dorian Gray den Blick für die eigene Distanz zum Leben, und dies wurde beiden zum Verhängnis, jedem auf seine Art. Wilde mag bis heute der berühmteste Dandy der Literaturgeschichte sein, der brillanteste aber ist – Thomas Mann.

An Thomas Mann, diesem zunächst unwahrscheinlichen Kandidaten, zeigt sich in Vollendung die wichtigste Waffe des Dandy: die Sprache. Denn die materielle Eleganz (für die auch Thomas Mann ein Auge hatte) ist dem Dandy bloß das Symbol für die Aristokratie seines Geistes. Es war wiederum Charles Baudelaire, der den Dandy quasi metaphysisch definierte als jemanden, der die Ästhetik zur Religion erhebt, und vor diesem Hintergrund ist der literarische Dandy schon beinahe ein Pleonasmus, ausgefüllt durch Leben und Werk etwa von P. G. Wodehouse, Ronald Firbank, Joris-Karl Huysmans, Marcel Proust und Robert de Montesquiou. Der Dandy erhebt und versteckt sich durch Sprache, genauer: durch Sprachhaltung, nämlich die der Ironie. Der Grundton aller Dandies ist ironisch. Ironie ist die Grundlage des Dandytums, die Ironie ist beim Dandy Vehikel der Pointe und Darstellung, und die Selbstironie, in dem Maße, in dem er sie er sie aufbringt und erhält, Mittel zur Rettung vor dem Abgleiten in die Unbarmherzigkeiten des Narzissmus und Nihilismus mit ihren katastrophalen Folgen.

Werfen wir also einen Blick auf den Kaufmannssohn aus Lübeck, den angeblich so disziplinierten Künstlersoldaten, in Wahrheit ein Ironiker voll nervöser Enthaltsamkeit, der früh an seinem eigenen Denkmal den Meißel ansetzte. Jedes Schulkind weiß, dass die Ironie den Schlüssel für Thomas Manns Weltverständnis darstellt und ebenso den Schlüssel für sein Verständnis von Kritik an dieser Welt. Die Verbindung von Ironie und Kritik ist nun aber durch und durch dandyhaft. Sprachliche Schönheit und sarkastischer Scharfsinn sind für den Dandy zugleich Mittel der Mimikry und der Ausdruck effektvoller Provokation, jener Überschreitung und auch Umformung von Werten, die seinen Erfolg in der Gesellschaft und auf der Bühne verbürgt. Ja, mehr noch: Welt und Gesellschaft sind dem Dandy zuallererst nichts als eine Bühne, und zu dem, was auf dieser Bühne gespielt wird, nimmt er eine entschieden ambivalente Haltung ein: Er erhebt sich über die Zustände, indem er sie kommentiert, und ist doch auf Zugehörigkeit zu ebendiesem kritisierten Schauspiel dringlich angewiesen. Selbstverständlich bleibt er ein mehr oder weniger gut getarnter Außenseiter – nicht zuletzt darin liegt die Ironie seiner Repräsentation und seines ganzen Daseins, in jenem prinzipiellen Unernst, dem er selbst zum Opfer fallen kann. Thomas Mann, der ja in Bezug auf die eigene Verfassung meist von ausgesprochener, geradezu psychoanalytischer Hellsichtigkeit war, schrieb in berühmter (und außergewöhnlicher) Lakonie in sein Tagebuch: „Heitere Ambiguität im Grunde mein Element“. Da ist sie – die Konstitution des Dandy in einem Satz (der noch nicht mal ein Prädikat enthält): Der Dandy ist der Gesellschaft und Heiterkeit bedürftig, er ist in der Gesellschaft geschätzt und beliebt als ein Mann von Welt – aber gleichzeitig weiß er, dass sein stets gefährdetes, philosophisch hochgehaltenes Ich allein als beziehungsloses Selbst zur Hochform aufläuft, und deshalb ist ein Ring um ihn, der die Außenwelt fernhält, und der lediglich durch zwei Brücken zu überwinden ist: durch die Ironie, die jeder ordentliche Dandy beherrscht, und durch die Liebe, die den wenigsten vergönnt ist.

Wir hätten also bereits auf den Preis hingewiesen, den der Dandy zu bezahlen hat: die Entfernung vom Leben. Diese letzte Überlegenheit – das Vergnügen, Welt und Menschen zu durchschauen, die Vergnügungen des Ausdrucks, die psychologische Erkenntnis – verödet das Gefühl. Das ist das, was Thomas Mann „Ästhetizismus“ nennt und wovor ihm graut. Ästhetizismus wird nur um den Preis der Teilhabe am Menschlichen erkauft; man vermag weder mitzufühlen noch zu handeln (nur zu beschreiben und zu zergliedern); zudem wendet sich der Trieb zur Analyse auch gegen das eigene Ich. Die Teilnahmslosigkeit eines „ruchlosen Aesthetizismus“ – und das Grauen davor – ist ein stehendes Motiv in Thomas Manns Werk, eng verflochten mit dem Gegensatz von Kunst und Leben.

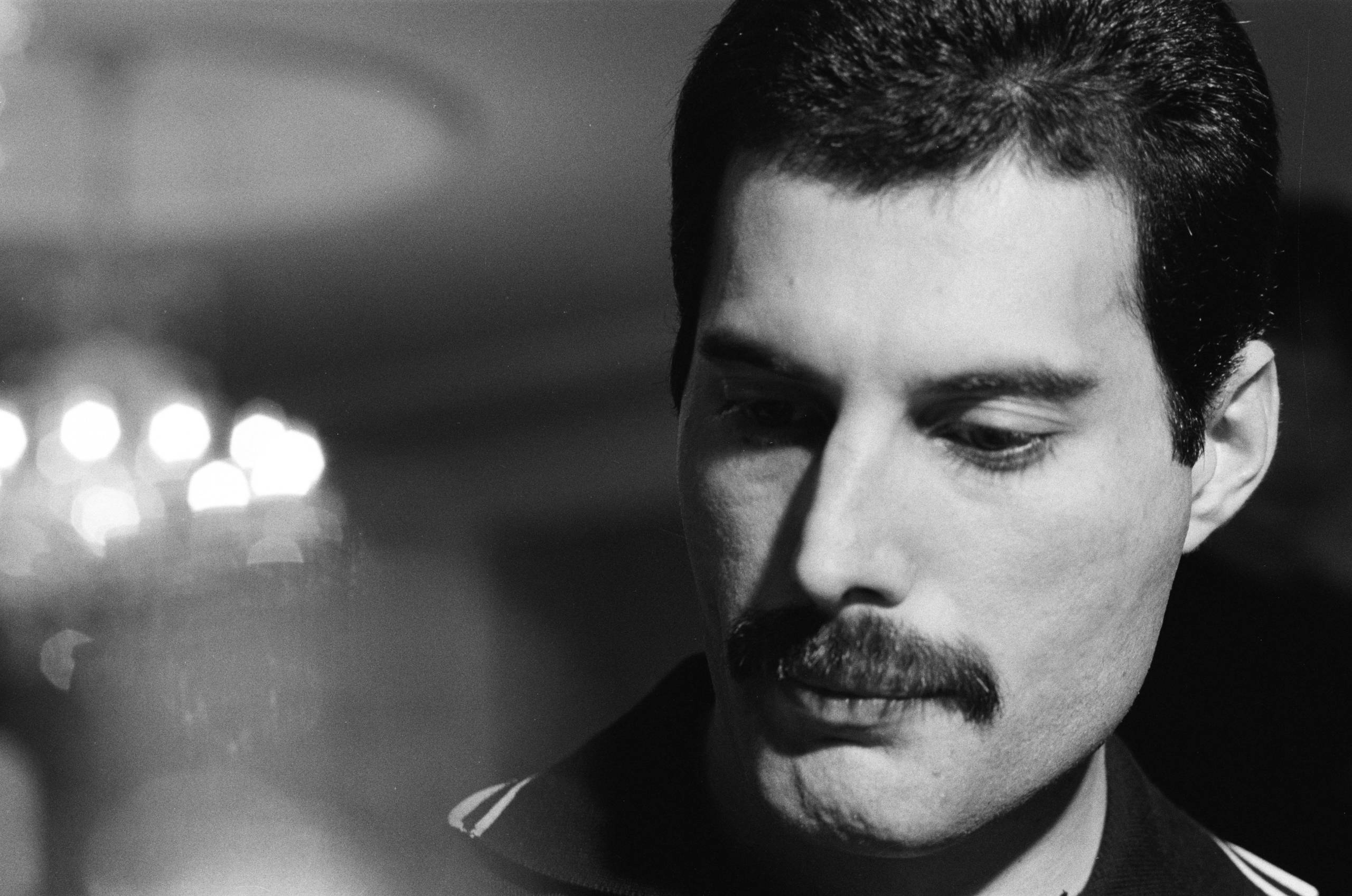

Der Künstler selbst empfiehlt die vermittelnde Kraft der Ironie als Heilmittel gegen die Entfremdung vom Leben im Dienste der Kunst – aber wie sieht das heute aus, heute, in unseren herrlich beschleunigten Zeiten, wo Ironie scheinbar zur kommerzialisierten Massenbewegung verkommen ist und sich in Posen, Produkten und Grafiken erschöpft? Der Dandy ist ein Ästhet – aber versteht sich nicht heutzutage jeder RTL-Praktikant als Ästhet, wenn nicht gleich als Künstler? Künstler würden heutzutage mehr beneidet als Millionäre, diese Feststellung des amerikanischen Nobelpreisträgers Saul Bellows ist nach wie vor gültig. Auch die mit dem Dandy stets verknüpfte sexuelle Ambivalenz ist heute scheinbar allerorten plakatiert – es gibt also weniger zu sublimieren. Tatsächlich waren die frühen popkulturellen Ikonen dieser Ambivalenz wie David Bowie und Marc Bolan durchaus Dandies; während der scheinbare Erfinder der Popkultur selbst, Andy Warhol, für einen Dandy schlicht zu flach war. Der einzige bildende Künstler aus Warhols Generation, der als Dandy durchgehen kann, ist bis heute David Hockney. Aber Hockney ist, wiewohl glücklicherweise tätig und lebendig, bereits über 70. Auch andere Dandies unsere Tage, Karl Lagerfeld etwa oder der jüngst verstorbene Chronist Dominick Dünne, gehören dieser Generation an. Und was haben wir heute? Einen Haufen Pseudo-Indiepop-Vertreter jedweder künstlerischen Richtung, mit engen Hosen, Schals, Sonnenbrillen und Regatta-Blazern, die man inzwischen in jedem High-Street-Kettenladen kaufen kann. Billigmarken wie Cos, Topman und Mango überschütten den modernen Metrosexuellen mit Seidenfliegen, Schalkragen und Pea Coats, und so wird dieser Strudel trivialer Flamboyanz zum Symbol eines Zeitalters, das nichts mehr von nervöser

Enthaltsamkeit weiß und den Dandy nur noch als sartorialen Archetypus zitieren kann, in hochglänzenden Modestrecken als Puppe mit vakantem Gesichtsausdruck: ein Drittel Model, ein Drittel Make-up, ein Drittel Photoshop. Das alte Dandy-Dogma Cecil Beatons vergessend: „The truly fashionable are beyond fashion.“

Das Zitat als letzte hohle Geste ist das Symptom für jene Verwechslung von Inhalt und Form, die für unsere Zeit so typisch ist: Dandyismus ist stets Form, nie Inhalt. Wenn man das Dandytum selbst zum Inhalt macht, kommen so Phänomene dabei raus wie Sebastian Horsley, den man wohlwollend als Konzeptkünstler bezeichnen könnte und dessen epigonaler Charakter sich schon dadurch offenbart, dass er für seine sogenannte Autobiografie keinen besseren Titel wusste als ein Zitat: „Dandy in the Underworld“. Dabei schreit die ausufernde Kultur einer neuen materialistischen Mittelklasse mit ihren scheinbar endlosen oberflächlichen Selbsterschaffungsmöglichkeiten geradezu nach einer Gegenbewegung, nach einem klassisch verstanden Dandytum im Sinne der alten englischen Tugend der „stylish effrontery“, der eleganten Widersetzigkeit gegen Warenwelt und Schamgefühl dieser neuen Bourgeoisie, mit ihren Style-Blogs und ihrer Label-Hörigkeit, ihrer Verhunzung der Sprache und ihrem behämmerten Bedürfnis, alle 15 Minuten ihren Facebook-Status zu ändern. Statt geistloser Schnösel brauchen wir Dandies mit echtem, subversivem, synästhetischem Talent. Denn Talent stimmt aufsässig und ironisch gegen die gesellschaftliche Ordnung, und lässt seinen Träger Schutz suchen beim freien Geist, beim Gedanken oder bei Amphetaminen, wie Herrn Selznick. Guter Mann. Benzedrin in der Tasche wie Wechselgeld.

Und jetzt höre ich auf. Ich wirke ja schon wie ein verbitterter Strickjackenträger, der Torso-Abgüsse in einem Inneneinrichtungsladen verkauft. (Nichts gegen Strickjacken, übrigens.) Ich schließe mit den unsterblichen Worten Albert Einsteins an, dem Dandy der Physik: „If you are out to describe the truth, leave elegance to the tailor.“

Philipp Tingler, 39, ist Wirtschaftswissenschaftler und Doktor der Philosophie. Außerdem ist er Schriftsteller und Kolumnist u.a. für „GQ“, die „Welt am Sonntag“ und „Ramp“. Er lebt in Zürich. Soeben erschien sein neuer Roman „Doktor Phil“ (Kein S Aber, Zürich 19,90 Euro). Die Bilder von Terry Rodgers sind in der Zeit vom 15. Mai bis zum 10. Juli 2010 in der Galerie Nicola von Senger in Zürich zu sehen.