CPR – Just Like Gravity

Die Geschichte dürfte inzwischen bekannt sein. Die Kurzversion zur Erinnerung? Okay. Gestandener Session-Musiker mit schwangerer Ehefrau sucht leiblichen Vater und findet Alt-Star auf der Intensivstation, der

gerade eine neue Leber erwartet Frisch transplantiert wird der Alt-Star Opa und noch mal mehrfacher Papa zugleich – per Direktkontakt (mit Gattin Jan) und per Reagenzglas (die Etheridge/Cypher-Kiste). Vater und später Sohn wollen nun auch musikalisch harmonieren und nehmen als P einen Gitarristen mit ins Boot, der dem Vater schon länger diente.

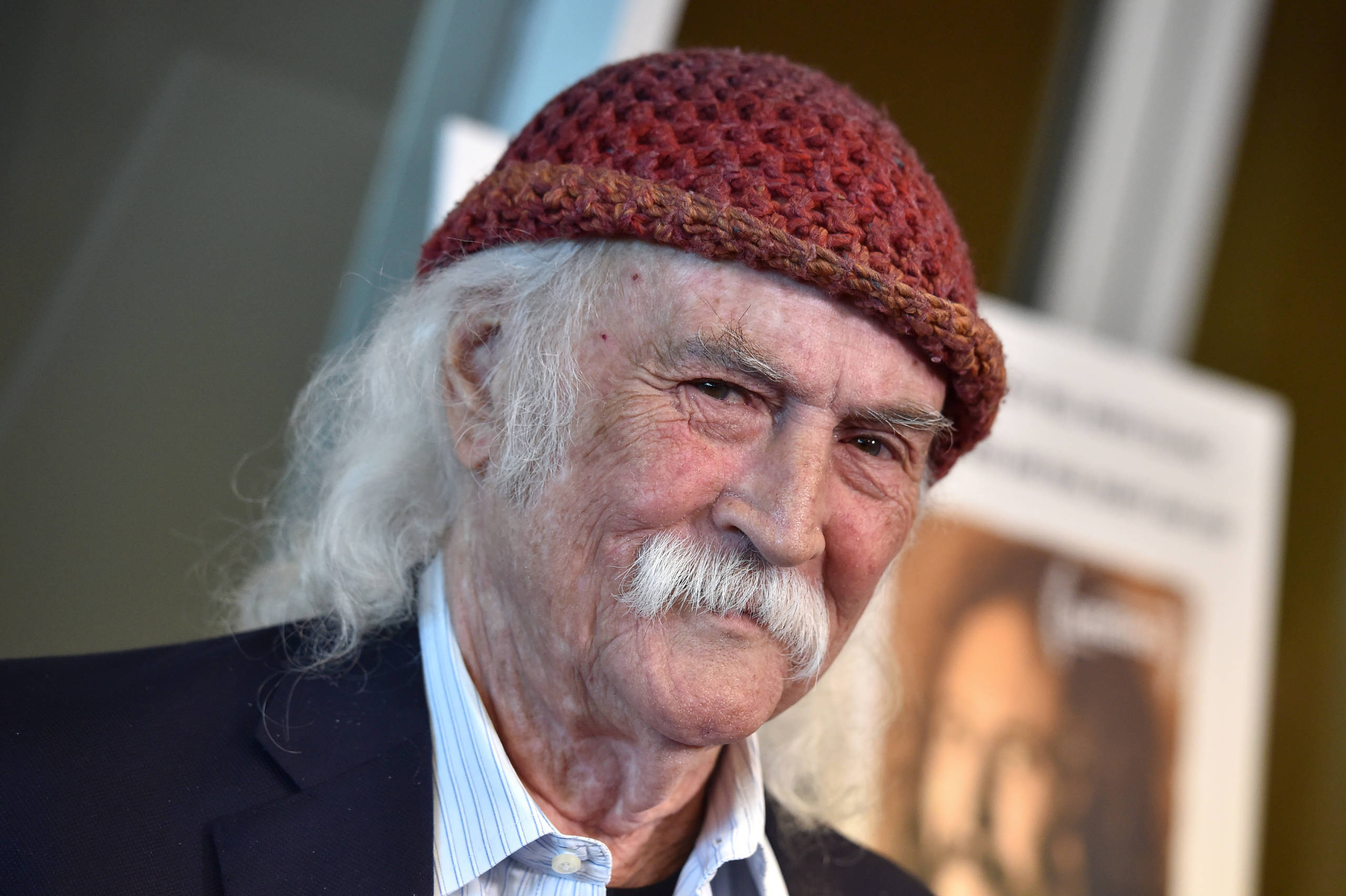

Soviel Schicksal, Zufall und glückliche Fügung ermuntert David Crosby und seine Gefährten James Raymond und Jeff Pevar (das P) auch auf dem zweiten CPR-Studioalbum zu manch blumiger Formulierung („Map To Buried Treasure“, „Breathless“), geborgen im sanft pochenden Schoß‘ einer Musik, die man wohl immer noch bzw. schon wieder als „Fusion“ bezeichnen darf: Jazz als Spurenelement, Westcoast-Pop mit delikaten Vocal-Harmonien als dominierende Farbe. Zwischendurch wird auf der Suche nach dem ewigen Rock’n’Roll-Mythos auch mal kräftig, aber immer sauber gerockt („Katie Did“).

Natürlich beschwört der Chef den Gruppengeist, der sich erst jetzt im gereiften Co-Writing wirklich konstituiert habe. Und doch bleibt der beste Crosby auch im CPR-Kontext der, der sich (fast) ganz allein zu den Sollbruchstellen konventioneller Song-Architektur aufmacht. Vor allem im gut sechsminütigen „Climber“, auch im finalen Mantra des Titelsongs und selbst in „Kings Get Broken“, das sich Pevar müht kaputtzugniedeln. Eine Trio-Komposition bestätigt nur die RegeL „Darkness with blues is different than darkness shared“, singt David Crosby, und seine zwei Jünger stimmen unisono ein.