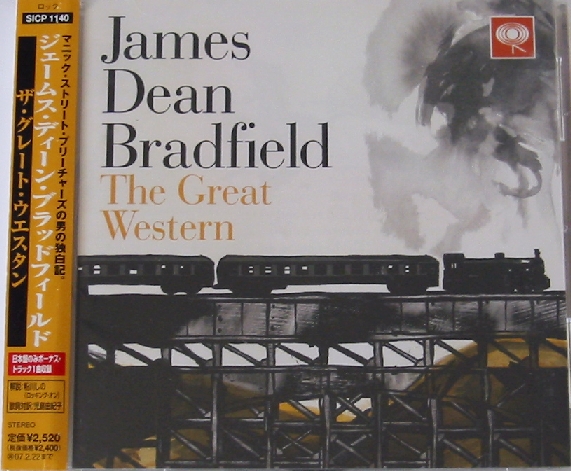

James Dean Bradfield – The Great Western

Es liegt immer wohliges Arbeiterklassen-Ethos in der Luft, wenn James Dean Bradfield die Stimme erhebt. Bei den Manie Street Preachers ist er für den markigen Gesang zuständig, der nur knapp diesseits von Rod-Stewart-Reibeisen bleibt, und für die himmelstürmenden Melodien, exemplarisch schon früh in „Motorcycle Emptiness“ und „A Design For Life“. Gitarre spielt er auch. Für die Sozialromantik, das proletarische Pathos und die empathisch-walisischen Momente in den Texten waren Richey Edwards und Nicky Wire zuständig, und als Edwards buchstäblich verschwand, gingen auch der literarische Ballast und die wüste Verzweiflung, während das Parolenhafte und Klassenkämpferische auch die nächsten Platten prägten. An „The Great Western“ gefällt, dass Bradfield noch immer herzergreifende Songs schreibt, die er dann mit Synthesizer-Fanfaren, Chören und Sound-Firlefanz gern wieder einzureißen versucht. Trotzdem hört man ihn ausgesprochen gern beim Röhren von Singalong-Brechern wie „An English Gentleman“, „Bad Boys And Painkillers“, „On Sunday Morning We Will Rule The World“ und „Run Romeo Run“. Schon die Songs von „Everything Must Go“ konnten vor Hymnenseligkeit kaum laufen – nun schreckt Bradfield vor keiner Kirchenglocke, keinem schwülstigen Chorus zurück. Bei „Still A Long Way To Go“ erreicht er endlich die katholisch-weihevoilen Höhen des Hl. Bono, ca. „Where The Streets Have No Name“. Ein Stück, das wie George Harrison mit den Pet Shop Boys klingt, heißt übrigens „Say Hello To The Pope“ (und handelt von einem Mädchen in der Nachbarschaft).

Wieder entfaltet Bradfields Gespür für den emphatischen Refrain seinen perfiden Reiz, erwischt man sich beim Schwelgen wie einst bei „Ocean Spray“. Das von jemandem, der bisher nur wenige Texte geschrieben hat, der Nirvana und die Doors entschieden verabscheut und mittlerweile John Cales „Paris 1919“ für die beste Platte aller Zeiten hält —jedenfalls von einem Waliser.

Von Bradfield lernen heißt Überstehen lernen. Aufgeben ist nicht. Vom Weg nach Hause ist oft die Rede in den Songs. Manisch waren ja eher die Kollegen —James Dean ist ein sanguinischer Typ, kein Prediger. Es ist nun 14 Jahre her, dass die Manics neun Millionen Platten verkaufen und sich dann gleich wieder zurückziehen wollten. Das krause Gerede endete mit ihrem Verantwortungs-Album von 1996. Was soll der Blick zurück, hieß es da, wenn man nur immer mehr Müll sieht? Doch mit dem Älterwerden erweist sich die Reflexion als ebenso schmerzlich wie unvermeidlich.

Mit „To See A Friend In Tears“ variiert Bradfield ein Lied von Jacques Brel, gemünzt auf den Golfkrieg. Und am Ende, in der Hommage an einen walisischen Maler, umkreist er die schöne Idee, sich in die Landschaft eines Bildes einzuschreiben: „Where the sky is calling him/Where the light pours through his eyes/ The sky hangs low and fakes its death/ To share its memories one more time/ We’ll paint ourselves a different life.“

Daumen hoch für einen walisischen Gentleman, den vielleicht sympathischsten Mann der Rockmusik.