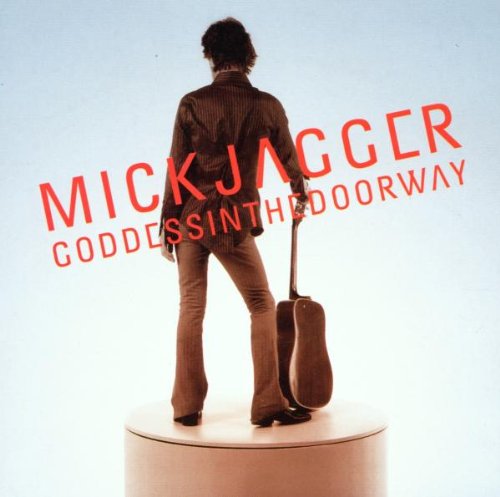

Mick Jagger :: Goddess In The Doorway

Mick Jagger ohne Keith Richards, das sei wie Suppe ohne Salz, wie Sonne ohne Mond, wie Rock ohne RolL Der sattsam bekannte Yin & Yang-Quark, doch dorthin versteigen sie sich gern, die Verfechter der reinen Stones-Lehre. Erst der Rapport und die chemische Reaktion zwischen den Glimmer Twins zeitige Magie für Millionen. Apriorismen der eher lachhaften Art, die aber seit jeher zum argumentati ven Rüstzeug von Klugscheißern gehören.

Der Fan indes sucht und findet das Genialische auch im Getrennten. Sogar noch dort, wo es verschüttet ist. Eine zugegeben prekäre Methode der Musikaneignung, mündet sie doch, more often than not, in Selbstbetrug. Bobcats können ganze Liederzyklen davon singen. How matiy times musste man sich „Knocked Out Loaded“ antun oder „Down In The Groore“, bevor sich die schmerzliche Erkenntnis durchsetzte, dass dies wirklich nur mediokrer Mist war? Meiner Treu, Hank hat ein paar schlampige Songs geschrieben, selbst Elvis hat gefehlt und das nicht einmal selten. Die Fab Four ebenso, erst recht als überforderte Alleinunterhalter.

Mick eigentlich nie, jedenfalls nicht in so peinsamer, ernüchternder Manier wie obige Meister. Na schön, vielleicht ein tuntiger Ausfallschritt und zwei Falsetteinlagen zu viel, aber wer zählt die schon? Snobs beanstanden die Stadion-Gigs, Prolls nehmen ihm krumm, dass Volksnähe nicht sein Ding ist. Und „Let’s Work“ wäre uns allen besser erspart geblieben, musikalisch wie weltanschaulich. Sonst aber ließe sich gegen den größten lebenden Rockstar allenfalls vorbringen, dass nicht alle seine Songs und Platten der letzten nunmehr 40 Jahre gleichermaßen gelungen waren. Ein Gefälle, wie auch sonst, jedoch auf hohem Niveau.

Womit bereits die Binnenstruktur von „GoddessIn The Doorway“,Jaggers mittlerweile viertem Solo-Album, erfasst wäre. Eine Enttäuschung neben seiner exzellenten 93er LP „Wandering Spirit“, aber bei weitem nicht der Reinfall, den man befürchten musste nach Bekanntwerden der Kollaborateure, von Bono bis Lenny Kravitz. Tatsächlich hält sich ihr Einfluss meist erfreulich in Grenzen. Als ausgesprochen unglücklich freilich erweist sich das Sequencing der Tracks. Schleierhaft, warum die wenigen schwachen Songs sämtlich vorneweg paradieren. Gleich „Visions Of Paradise“, eine wachsweiche, kitschverdächtige Suada aus flauschigen Synths’n’Strings, lässt Übles ahnen. Rob Thomas, ein früh vergreister Jungrocker, der mit Santana seinesgleichen und einen Pott Gold gefunden hat, schrieb mit an diesem sämigen, unverschämt eingängigen Stück Radio-Pop.

„Joy“ folgt, ein Duett mit Bono Vox, zu dem Pete Townshend seine patentierten Powerchords nicht drischt, sondern streng rationiert unter das Backing mischt. Eine primitive, dramaturgisch kaum tragfähige Riff-Brücke verbindet die melodisch versierten Verse mit dem hymnischen, himmelwärtigen Refrain. Eine kompositorische Verlegenheitslösung und auf einer U2-LP der späten 80er Jahre sicher besser aufgehoben als hier, samt spiritueller Botschaft. „Dancing In The Starlight“ ist leichtgewichtiger, lendenlahmer Soft-Funk im Niemandsland zwischen Boz Scaggs und Steely Dan, ohne deren Finesse freilich. „God Gave Me Everything“, die erste Single wohl, ist ein engagierter Rocker, melodisch straight, lyrisch lapidar. Soweit das schwächere Drittel.

Das formidable zweite beginnt mit „Hideaway“, einer lasziv-funkigen Portion Soul samt Karibik-Flair und cleveren Beats courtesy of Wyclef Jean. Klasse Tune, die Harmonies süß und die Strings samten. AI Green in seiner „Belle“-Phase kommt in den Sinn. „Don’t Call Me Up“ ist eine dieser mühelos fließenden Jagger-Balladen wie „Out Of Tears“ und gen Ende ebenso emotional aufgeladen. „I get these internal lacerations“, klagt Mick, „that jack me up and lay me out flat.“ Und, fein formuliert:“Don’t call me up._ ‚cause I might let you down.“ Der Titelsong mutet zunächst merkwürdig an, überambitioniert und überladen, offenbart sich aber wie eine Bauchtänzerin, die ihren Schleier mählich ablegt, immer in Bewegung. Arabisch, mysteriös, erotisch, verboten. „Lucky Day“ ist ein Manöver in Reggae-Rhythmik und Pop-Sensibilität, Mick an der Harmonica und bestens bei Stimme. ,Everybody Getting High“ changiert zwischen perkussiv-riffigen Elementen und einem Wegwerf-Chor, der auch nicht mehr sein will. Melodisch ein Abkömmling des so sinistren wie obskuren Stones-Songs „Family“, doch endet da die Parallele.

Die drei besten Cuts beschließen den erratischen Reigen. „Gun“ knallt böse und unversöhnlich in die Landschaft: „You tried to Stretch me on the rack/ I saw you laughing when I cracked/ You broke my will, you broke my back/ It’s just torture, baby.“ Dazu giften Gitarren, der Beat ist treibend, Jagger kompromisslos, das String-Arrangement ingeniös. Bloody brilliant. Noch beeindruckender, obschon aus völlig anderen Gründen, ist „Too Far Gone“. Eine machtvolle, majestätische Ballade, die sich offenherzig mit den Widersprüchen der Jagger’schen Existenz auseinandersetzt. „Evening Gown“ ohne Steel-Guitar, dafür mit Orchester und mit noch mehr Drive und Dringlichkeit gesungen. „Brandnew Set Of Rules“ beschließt das Album wunderhübsch. Die Gitarren jangelnd, Mick lässig und souverän, zwei seiner Töchter tongenau im Hintergrund., Jt’s just like I was back in school“, singt er. Und bevor die Schlussakkorde erklingen, die Schlussworte: „Fve got to learn, I’ve got to learn.