Stina Nordenstam – Dynamite :: eastwest

Stina Nordenstam kommt aus Schweden, einem Land, das mit Japan um die höchste Selbstmordrate der Welt streitet und dessen international bekannteste Figur, Alfred Nobel, den nach ihm benannten Preis erst stiftete, nachdem er bei der Entwicklung seiner größten Erfindung, dem Dynamit, seinen Bruder getötet und seinen Vater zum Invaliden gemacht hatte – ein Hoch im Norden also im Zeichen von Schuld und Tod (und unglaublich hohen Steuern). Unter diesen Rahmenbedingungen glaubt man sofort, daß auch die Liebe nicht mehr ist als eine schlecht gesicherte Landmine: „A thing you said once/ Made me wonder/ What can go away as fast as love». Dynamite.“

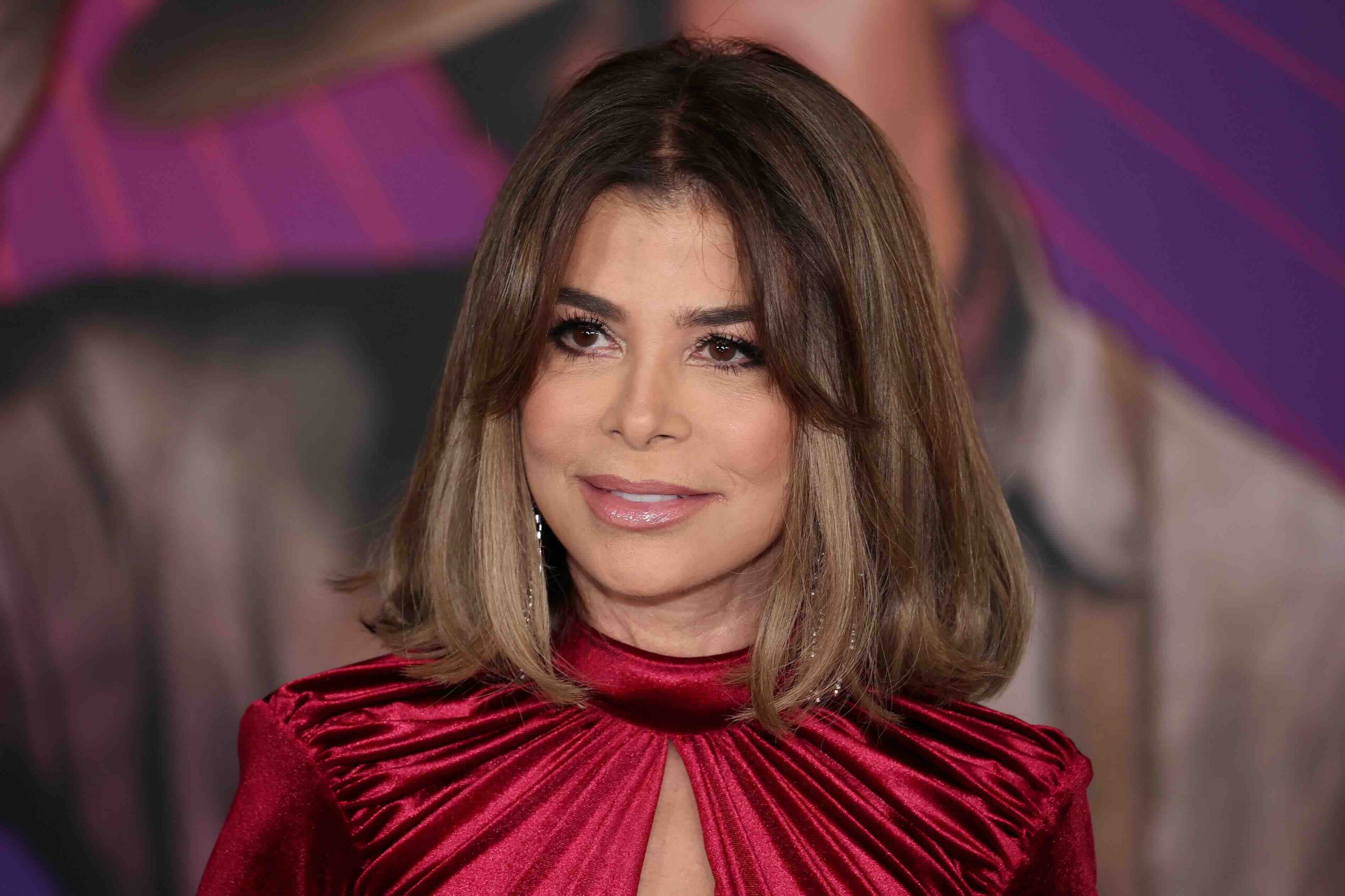

So wispert die 27jährige Stockholmerin Stina Nordenstam im Titelstück ihres dritten Albums, während hinter ihr eine krachende Gitarre und ein schleppender Rhythmus in Zeidupe explodieren. Wer dazu tanzen will, sollte sich erstmal setzen. Dafür darf jeder mitsingen, der nur müde und wütend genug ist.

Dabei war Stina Nordenstams Musik bisher stets Ausdruck schüchterner Schönheit. Ihr vielleicht etwas zu gefälliges Debüt „Memories Of A Color“ (1991) und ganz besonders ihr wundersam fernes zweites Album „And She Closed Her Eyes“ (1994) sind Monumente der Musik kurz vor dem Verschwinden: Mit ihrer hohen, körperlosen Stimme flüsterte die von Jazz und Klassik beeinflußte Sängerin leicht verwinkelte Melodien zu durchsichtigen Arrangements, in denen sich alle Instrumente bemühten, so wenig wie möglich anwesend zu sein. Heute ist ihre Stimme zwar immer noch flüchtig, dabei aber so präsent wie ein manchmal wütendes, manchmal auch nur enttäuschtes Schweigen. Stina Nordenstam gibt keine Interviews – dafür denkt sie in einer langen, zerfaserten Erklärung über Gewalt und Sex nach, die beiden Schlüsselthemen von „Dynamite“, auch über das subversive und maskuline Element in der Rockmusik, die Bedeutung von Sprache, den Einfluß von Drogen. Nicht autistisch, aber hermetisch.

Dazu paßt, daß sich keines der Instrumente an die Interpretin herantraut: Die verzerrten Gitarren, die vereinzelt aufdonnernde Percussion, die für sich genommen sehr eleganten Streicher und Bläser, selbst der schwere, stockdunkle Baß drängeln sich verängstigt am akustischen Horizont. Zwischen ihnen und der Chefin liegt ein Nichts, das es sonst nur im Industrieviertel um Mitternacht gibt, wo man auf den letzten Bus wartet, während immer wieder seltsame Geräusche erklingen, schwer und bedrohlich und unerklärlich. Vielleicht ist der Bus auch schon weg.

Diese Musik ist vor allem ernstgemeint wie sonst nur geniale Alterswerke oder die Arbeit von Verrückten, also zum Beispiel Scott Walkers „Till“ oder Aphex Twins „I Care Beatuse You Do . Und die Gefühle sind so echt, daß man sie kaum wiedererkennen möchte: In „Mary Bell“ wird die zu einem verwischten Hauchen reduzierte Stina Nordenstam von einer Gitarre begleitet, deren Klang nicht substantieller ist als Neonreflexe an den nassen Scheiben vorbeifahrender Autos. Das Lied erzählt von einem Mädchen, das zwei jüngere Kinder ermordet hat. Ein authentischer Fall. Leute, die von so etwas nichts wissen wollen, werden diese Platte nicht mögen.