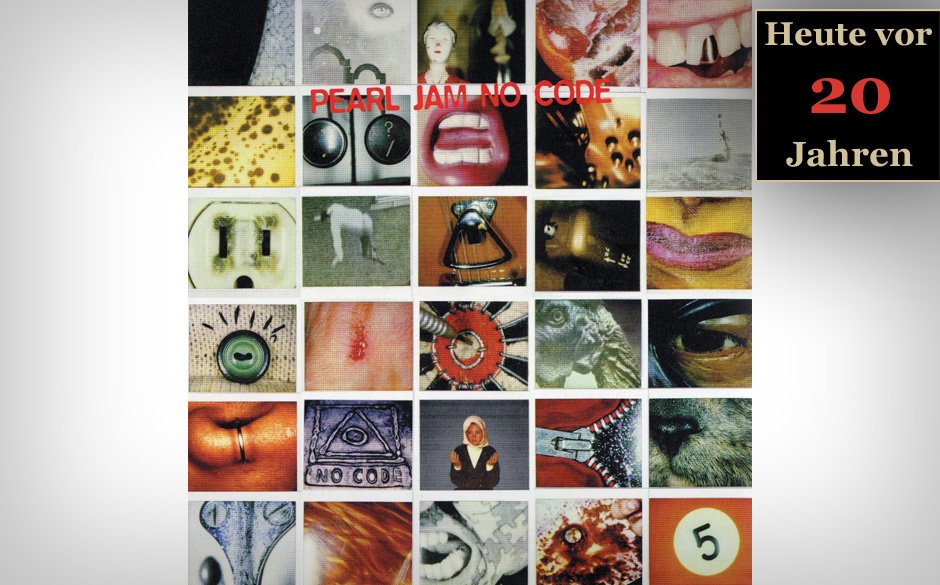

Pearl Jam

No Code

Eddie Vedder fühlt sich klein, er fühlt sich klein als einer unter vielen. „My Small Self … Like A Book Amongst The Many On A Shelf“, singt er mit zerbrechlich klingender Stimme in „Sometimes“. Anders als auf den bisherigen drei Pearl-Jam-Alben droht der Sänger diesmal jedoch nicht mit einem Ausbruch ab Minute zwei, es gibt kein Wehklagen. Und erstmals ist eine Ballade, kein Rocker, Opener einer Pearl-Jam-Platte.

Nur das Gefühl bleibt dasselbe: Der Sänger, inzwischen 32, trägt eine Last auf den Schultern, die ihm keiner abnehmen kann, auch, weil ihn keiner versteht.

Das nimmt „No Code“, dem vierten Werk der Band aus Seattle, zum Glück nicht die Kraft. In den 13 Songs sucht Vedder sein Heil im Existenzialismus, im Spoken-Word-Vortrag („He’s Alive, But Feels Absolutely Nothing, So Is He?“ in „I’m Open“) und „Braveheart“-artiger Folklore: „Who You Are“ (auch hier huldigt er nicht nur seinen Idolen The Who, sondern stellt auch die Frage nach Identität).

Esoterik als Ausweg

Die Ausflüge ins Mystische standen im Gegensatz zur Down-To-Earth-Haltung des Grunge, in dem irdisches Leiden Sichtweisen beeinflusst: Wie man Geldnot, Süchte und Vernachlässigung durch die Eltern verarbeitet. Als „No Code“ 1996 erschien, war Grunge jedoch schon tot. Kurt Cobain war tot, und die Musik von Soundgarden („Down On The Upside“) und Stone Temple Pilots („Tiny Music … Songs From The Vatican Gift Shop“) war zwar noch immer gut, was beiden Bands jetzt aber fehlte, war eine politische Message. Vedders Ausflug in die Esoterik bot einen Ausweg; für den Soundtrack des Tim-Robbins-Film „Dead Man Walking“ arbeitete er zudem für zwei Songs („The Face Of Love“, „The Long Road“) mit dem pakistanischen Sufi-Interpreten Nusrat Fateh Ali Khan zusammen. Dessen transzendentaler Gesang verlieh dem Drama über die Todesstrafe einen Trost, der nicht wie von dieser Welt klang. Vedder hielt sich im Duett im Hintergrund.

Mitte der Neunzigerjahre waren Pearl Jam noch immer die zweitgrößte Band der USA, nach R.E.M. Die voran gegangenen, gemeinsamen Aufnahmen mit Neil Young, für dessen Album „Mirrorball“ sowie die eigene „Merkinball“-EP (1995), waren eine Win-Win-Situation. Young, längst als „Godfather Of Grunge“ geheiligt, blieb im Verbund mit Vedder und Co einem jüngeren Rock-Publikum präsent. Pearl Jam wiederum erhielten Weihen von einem Volksmusiker, der vor allem Politik und Wirtschaft Amerikas regelmäßig tadelt, dabei aber wie ein Weltreisender wirkt.

Spannungen im Studio

Obwohl die Aufnahmen zu „No Code“ größere Spannungen denn je hervorriefen – Bassist Jeff Ament drohte mit Abgang –, brachten die fünf Musiker zu fast gleichen Teilen Ideen ein, am Ende waren die Songwriting-Credits schön durchmischt. Vedder, der einst als letzter zu Pearl Jam stieß, war dennoch der Boss – was er innerhalb der Band leicht sein konnte, aber außerhalb dieses Gefüges nicht darstellen wollte. Noch immer verweigerte er sich MTV, den meisten Interviews, der guten Laune. „Up Here In My Tree, Newspapers Matter Not To Me“, sang er.

Mit Neu-Schlagzeuger Jack Irons, ehemals Red Hot Chili Peppers, holten die Musiker sich nicht nur einen Diplomaten ins Studio, der die Streithähne zusammenbrachte. Sein stoisches Spiel prägte bereits das Neil-Young-Album, vielleicht noch mehr, als es die Gitarrenklänge vermochten, die der Kanadier wie zu Türmen aufeinander schichtete.

Irons entschleunigte auch Pearl Jam, machte sie aber gleichzeitig härter. Mehr John Bonham als Keith Moon, gab er mit der Wucht seines Drummings Stücken wie „Smile“ oder „Hail, Hail“ eine Erdung, die sein verspielterer Vorgänger Dave Abbruzzese mit dessen Zig-Ziggedi-Zig vermissen ließ. Nach Irons’ freiwilligem Ausstieg 1998 übernahm Soundgarden-Mann Matt Cameron das Schlagzeug, und er macht den Job bis heute. Die Fans hatten Cameron sofort ins Herz geschlossen, aber die Stücke seiner Vorgänger Abbruzzese (etwa „Go“) und Irons („Who You Are“) verkauft er live mit seinem vereinfachenden Spiel stets unter Wert.

Die letzte Herausforderung

„No Code“ würde bis heute das letzte Pearl-Jam-Album sein, mit der die Band ihre Hörer überraschte. Der Nachfolger „Yield“ (1998) segelte in etwas seichteren Gewässern, selbst die härteren Stücke („Brain Of J“, „Do The Evolution“) klangen poliert. Ab „Yield“ würden vor allem die Kritiker wirklich jeder neuen PJ-Platte dieses Gütesiegel verpassen: „Ihr bestes Werk seit ‚Ten'“. Vielleicht, weil nach „No Code“ alles leichter zugänglich sein würde, und „Ten“, ihr erfolgreichstes Album, war im Vergleich zu „No Code“ tatsächlich recht geschmeidig.

Für den Hörer bestand die größte Herausforderung von „No Code“ in der Sequenzierung der Lieder – die Tracklist hatte es in sich. Rasche Fade-Outs, abrupte Übergänge, mit keinen zwei aufeinander folgenden, schnellen Songs. Das Album klang wie Stückwerk, konzeptlos mit Absicht, und doch hielt die Klasse der einzelnen Beiträge alles zusammen.

Auf ihrer 2016er-Tournee führten Pearl Jam die Platte als Ganzes vor, und es ist spannend zu sehen, wie die Band auf klassische Setlist-Dramaturgien (z.B. drei Brecher hintereinander) verzichten muss. Das etwas mehr als einminütige, punkige „Lukin“ wird, wie auf dem Album, gesandwiched zwischen dem torkelnden „Red Mosquito“ und dem langsam aufbauenden „Present Tense“ – live ein echter Spaß.

Die Tournee 1996 jedoch würde als ihre anstrengendste in die Geschichte eingehen. Eddie Vedder hatte Ticketmaster, dem vermeintlichen Monopolisten im Konzertkarten-Geschäft, den Krieg erklärt. Pearl Jam wichen in den USA auf Orte aus, die keine Verträge mit dem Konzern hatten, was sie zum Teil in ungeeignete Sporthallen und auf Felder führte. Eine akustische und räumliche Herausforderung, sprich: Viele Fans beklagten bei den Gigs eine mangelnde Bindung an die Band. Dafür waren die Eintrittspreise wohl niedriger, als Ticketmaster sie verlangt hätte. Ein Teilsieg für Pearl Jam.

Im Herbst des Jahres kamen Pearl Jam auch nach Hamburg und Berlin. Der Gig in der damaligen Berliner Deutschlandhalle wurde im Radio übertragen, schaffte es auf unzählige Bootlegs und zementierte ihren Status als eine der punktgenauesten, härtesten und gleichzeitig sensibelsten Livebands unserer Tage. Auf die Andacht von „Long Road“ ließen Pearl Jam ihren Sturm los, „Last Exit“, „Animal“, „Hail, Hail“ und „Go“. Nach 20 Minuten bereits alles klar gemacht, ohne Warmspielen. Auch darin sind Pearl Jam Meister auf der Bühne.

Kummerkasten Eddie

Vielleicht kann Radio Fritz, das den Auftritt sendete, irgendwann jenes Interview mit Eddie Vedder ausgraben, das im Anschluss des Auftritts geführt und ebenfalls live übertragen wurde. Der Sänger stieg in einen Übertragungswagen, spielte seine Lieblingssongs und stellte sich den Fragen der Anrufer. Einmal verdüsterte sich die Stimmung, es kam zu einem echten Grunge-Moment. Eine Teenagerin ging den Pearl-Jam-Frontmann hart an, fragte ihn, was denn bitteschön so schlimm daran sein soll, wenn man zum Star aufsteigt und von Millionen geliebt wird. Eine wohl dem Alter der Anruferin entsprechende Frage. Aber halt auch genau die Frage, auf die grade Grunge-Sänger ihre besten Antworten geben sollten.

Vedder tat das Richtige – und erklärte sich kaum. Er versuchte die junge Frau, die eine steile Karriere im Musikgeschäft wohl für das Tollste hielt, zu beruhigen.

Hier ging es nicht nicht mehr um Eddie Vedder, der hoch oben auf dem Baum sitzt. Sondern um seine Verantwortung für andere, die ihn verehren, ohne ihn zu kennen.