ROLLING STONE hat gewählt: Das sind die Alben des Jahres 2024

Das sind die 50 Alben des Jahres 2024 – zusammengestellt von den Kritiker:innen des ROLLING STONE.

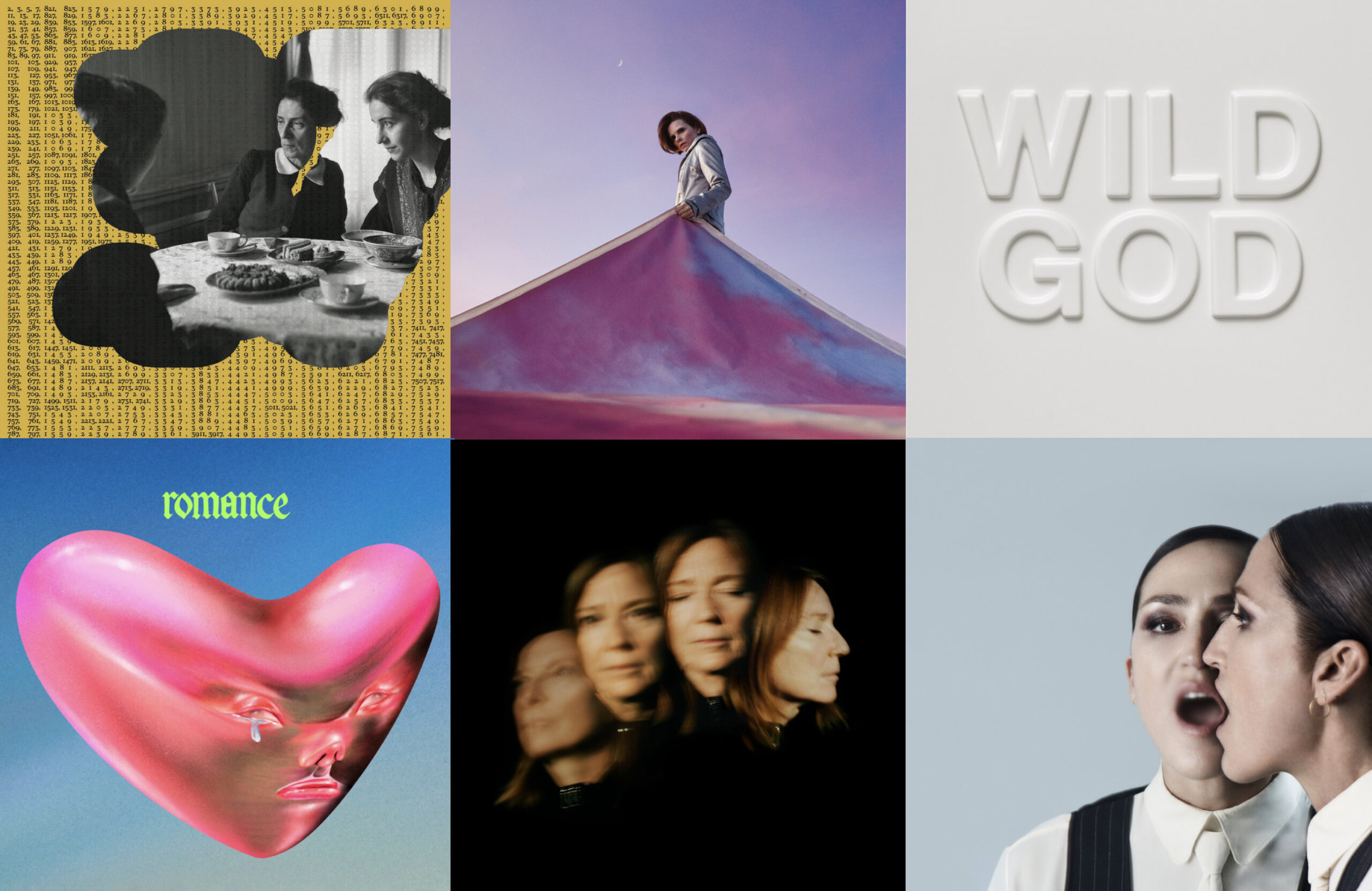

Adrianne Lenker – „Bright Future“

Wenn Big Thief die nahezu ideale Synthese aus elektrisch und akustisch, enervierend und berührend sowie laut und leise gelingt, dann steht das Solowerk ihrer beseelten Sängerin für jenen Rückzug zu einer reduzierten, sehr persönlichen Folkmusik. Adrianne Lenker gehört zu den Musikerinnen, denen es gerade nicht darum geht, eine Trennlinie zwischen ihren eigenen Songs und denen ihrer Band zu ziehen. Stellvertretend dafür steht auf „Bright Future“ die Reimagination von „Vampire Empire“, das sie in der Vergangenheit gemeinsam mit Big Thief sehr viel druckvoller und ausgeschmückter aufgenommen hat. In dieser Fassung klingt es wie ein im Inspirationsrausch in einer Scheune angefertigtes Demo, dem man Spiellust und die Öffnung des Herzens anhört und dessen Roheit die Sängerin dem Feinschliff vorzieht.

Überhaupt ist hier vieles bewusst grob geschnitzt und dann wieder nuanciert ausgearbeitet. Live aufgenommene Songs wie „Already Lost“ muten an, als würde die Sängerin sie gerade erst entfalten. Lenker brachte ihre erste Platte als Solokünstlerin heraus, da war sie gerade 14 Jahre alt und ihre erste Einspielung mit Big Thief noch eine Dekade entfernt. Zwischen „Stages Of The Sun“ und ihrer inzwischen sechsten Solo-LP liegt eine gewaltige künstlerische Entwicklung, eine Bereitschaft, sich verletzlich zu zeigen und auf die Intuition zu vertrauen.

Zeitweise wirken die trotz ihrer zuweilen spärlichen Instrumentierung einfach, aber nie simpel daherkommenden Arrangements wie unfertige Vignetten. Umspielt werden sie von Naturgeräuschen: Geknister, Geknarze und Gezwitscher. Lenkers introspektive Texte nähern sich einer Tagebuchform an, in der auch die Selbstbeobachtung der Art des Gehens bei einem Spaziergang Bedeutung zeitigt.

In „Real House“ taucht die Sängerin tief in ihre Kindheit ein, trauert gemeinsam mit ihrer erstmals weinend erlebten Mutter um den sterbenden Haushund. Damit nimmt sie nur einen Faden wieder auf, der bereits auf dem „Capacity“-Track „Mythological Beauty“ gelegt wurde. Es ist schwer, sich dem berührenden Songwriting Lenkers zu entziehen, das souverän Bob Dylan und Joni Mitchell beerbt, aber auch von einer Sensibilität der Sinne geprägt ist. Lenker hört den Insekten genauso zu, wie sie versucht, den Klang von Möbeln und dunklen Ecken einer Wohnung in Musik zu übersetzen.

Es gibt kein Album von ihr und Big Thief, bei dem man nicht bei mindestens einem Song vor tiefer Rührung auf dem Teppich liegt. Hier ist das spätestens beim brüchigen Schlusslied „Ruined“ der Fall. Die Begegnung mit Menschen steht auf „Bright Future“ im Zentrum, herzerwärmend in „Fool“, von großer Ambivalenz in der die ganze Hochtiefebene der Liebe umschwebenden Klavierballade „Evol“. Lenker denkt auch mal rückwärts, sie tastet sich vorwärts, die eigene Furcht umarmend. Ihre neuen Lieder verbinden den Willen zum Leben mit der Gewissheit des Todes. Sie sind die nach Anschluss und Resonanz dringende Schöpfung einer großen Poetin. – Marc Vetter

Beth Gibbons – „Lives Outgrown“

James Ford, der Produzent des streng genommen ersten Soloalbums von Beth Gibbons, spielt auf „Lives Outgrown“ eigenen Angaben zufolge knapp 40 Instrumente. Einmal bat ihn die Künstlerin, mit Löffeln auf Klaviersaiten zu trommeln. Ein anderes Mal kroch er auf dem Boden seines Studios herum und machte Tiergeräusche, um eine gruselige Atmosphäre herzustellen. Immer ging es darum, allzu Naheliegendes zu umgehen, Hörgewohnheiten zu irritieren und das Hypnotische, das Portishead einst elektronisch herstellten, mit organischen Klängen zu kreieren.

Öfters auf „Lives Outgrown“ klingt das (von Talk Talks Lee Harris gespielte) Schlagzeug, als käme es aus einem Drum-Computer, oder eine Gitarre, als wäre sie ein Sample. Auf dem vor 22 Jahren erschienenen „Out Of Season“ hatte Paul Webb aka Rustin Man (der früher auch bei Talk Talk gespielt hat) eine fast sakrale Stille in die Instrumente gemischt, in der Gibbons’ Aura wundervoll aufleuchtete. Im Rückblick versteht man dieses Klangbild noch besser als Emanzipation von der Portishead-Ästhetik.

Mit „Lives Outgrown“ kommt Gibbons bei einem Sound an, den sie vollumfänglich ihren eigenen nennen darf. Zehn Jahre hat sie an ihm gearbeitet. Es ist der langsamste künstlerische Prozess, den man sich vorstellen kann. Es spukt auf „Lives Outgrown“. Sonderbare Chöre, knöcherne Gitarren, gespenstische Lautmalereien, modale, mittelalterlich anmutende Tonfolgen, dazu düstere Streicherarrangements – wie andersartig diese Lieder klingen, ist das Überwältigende an dieser Platte. Trotzdem ist es natürlich Beth Gibbons’ schwer beladener Gesang, der dem Album seine Seele verleiht.

Es war immer der ganz große Weltschmerz in dieser Stimme, doch nun kommt sie aus einem bald sechzig Jahre alten Körper – man spürt die Spuren des Lebens, die Gibbons auf unfassbar direkte Weise in Gesang umsetzen kann. Beim ersten Song, „Tell Me Who You Are Today“, singt sie eine Melodie, die von einem englischen Volkslied stammen könnte; eine Ahnung von keltischer Folklore mischt sich in die Harmonien. Das alte Lied von der Plackerei des Menschseins singt Gibbons mit einem Gefühl von fluiden Identitäten:

„Come over / Listen to me / Tell me all you want to say / Tell me who you are today.“

Dann brechen dunkle Streicher herein, und man versteht, dass man sich gegenseitig trösten kann, sich aber letztlich nicht täuschen lassen soll: Es liegt ein Schrecken darin, auf der Welt zu sein.

„The burden of life“, singt Gibbons an einer anderen Stelle, „won’t leave us alone.“

Noch deutlicher wird das bei dem tragisch-schönen „Floating On A Moment“. In dem Lied steckt das zentrale Thema des Albums: das Sterben. Gibbons reflektiert die Vergänglichkeit und setzt ihr das Hier und Jetzt entgegen:

„I’m floating on a moment, don’t know how long / No one knows, no one can stay / All going to nowhere / All going, make no mistake / Without control.“

Im Refrain singen Gibbons’ Kinder. Ein anderer Höhepunkt ist das orientalisch anmutende „Rewind“, das an „No Quarter“ von Jimmy Page und Robert Plant erinnert – Gibbons sucht nach der Schnittstelle zwischen englischem Blues und orientalischer Harmonik. Es ist dann also etwas Rauschhaftes, Psychedelisches in der Musik, zu der Gibbons Umweltzerstörung und Klimakrise bedenkt:

„Now that we have had our fun / Time to recognise the damage done / Feeling the fall of the beautiful / (…) / And trouble is, we still feel unfed / Hunting her down, sweet Mother Nature / Till nothing is left if this goes on.“

„Lives Outgrown“ ist ein schrecklich schönes, verunsicherndes Album. Es ist ein Trost in diesen Liedern, aber er wird teuer erkauft. Immerhin: Das mit Querflöten und Vogelzwitschern ornamentierte „Whispering Love“ setzt einen hoffnungsvollen Schlusspunkt – es fühlt sich an wie eine sanfte Umarmung. Die hat man nach dem beängstigenden Blick in den Abgrund bitter nötig. – Jörn Schlüter

Nick Cave & The Bad Seeds – „Wild God“

Es war das Jahr von Nick Cave, wieder einmal. Es begann schon früh mit ersten Gerüchten: Der Sänger habe mit den Bad Seeds ein Gospel-Album eingespielt, hieß es. Mit jubilierenden Chören und noch mehr Emphase in Text und Musik als ohnehin schon. Im März erschien dann endlich der erste Song. „Wild God“ war so weltumarmend, so hymnisch – ohne die Konfirmanden-Steifheit der christlichen Rockmusik auch nur zu streifen –, dass einem leicht ums Herz wurde. Halleluja! Bring your spirit down!

In seinem Blog „The Red Hand Files“ verriet der Sänger kurz darauf, dass er vor der Veröffentlichung dieser ersten Zusammenarbeit mit den Bad Seeds seit acht Jahren sehr angespannt und gereizt war:

„Dann kam ‚Wild God‘ heraus, und als die Reaktionen mit solch hemmungsloser und überschwänglicher Positivität eintrafen, verflog diese traurige kleine Wolke, die mich verfolgt hatte – und dann wusste ich, denn es traf mich wie eine große, warme, schaumige, emotionale Welle, dass es mir nicht egal ist, was die Leute sagen, es ist mir sehr wohl nicht egal.“

Früher, als er noch in Hinterzimmern Heroin spritzte und sich an den apokalyptischen Stellen des Alten Testaments delektierte, war das anders. Pleasure war der Boss, und in einem frühen Song der Bad Seeds riss er Fliegen die Flügel aus: „She loves me, she loves me not.“

Doch seit dem Tod seines Sohns Arthur im Juli 2015 ist Nick Cave ein anderer geworden – ohne seinen Kern oder sein Talent zu verlieren. Caves Fähigkeit zu Resonanz, Empathie und Trauer zeigte sich bereits mit dem meisterlichen „Ghosteen“ (2019). Und auch „Wild God“ macht klar: Der Sänger ist kein abgehobener Rock-Gott, sondern ein Suchender, der sich seit 2018 im Wochentakt den Fragen seiner Fans stellt. Vielleicht auch, um dabei mehr über sich selbst zu erfahren.

Auch sein christlicher Glaube nimmt seitdem mehr und mehr Raum ein. Einst war es ein alttestamentarischer, strafender Gott, der den Australier zu Alben wie The Firstborn Is Dead inspirierte. Seit „Ghosteen“ ist es eher ein die Grenzen der kirchlichen Organisationen und Glaubensrichtungen überschreitender „Wild God“, dem der Sänger anhängt.

Seine Hörer:innen bedrängt er damit allerdings kaum. Die Songs des Albums funktionieren wie bilderreiche Fabeln oder wundersame Geschichten von komischen Heiligen. In am Straßenrand hüpfenden Fröschen, denen Cave in „Frogs“ beim Heimweg vom Sonntagsgottesdienst begegnet, erkennt er das Schicksal der Menschheit: Einen Moment lang springen sie in Richtung Liebe, Wunder, Bedeutung und Transzendenz, nur um am Ende wieder in der Gosse zu landen.

Geradezu übersinnlich und gespenstisch geht es in „Conversion“ zu. Da wird ein junges Mädchen von einem alten Gott wie eine lodernde Flamme angezogen und – ja, irgendwie verwandelt. Man versteht es nicht so recht, aber es muss eine Art Himmelfahrt erster Güte sein, denn Band und Chor steigern sich in eine göttliche Ekstase:

„Oh oh oh-oh oh-oh oh-oh oh oh. Touched by the spirit, touched by the fame, oh-oh.“

Heimliches Lieblingslied ist trotzdem das herzzerreißend zärtliche „O Wow O Wow (How Wonderful She Is)“, das schlicht instrumentiert, aber mit wunderschöner Melodie und einem langen Anrufbeantworter-Sample an die 2021 verstorbene Freundin Anita Lane erinnert, einst Gründungsmitglied der Bad Seeds.

Und wie wunderbar war dann auch die Tour zum Album! Die um Gitarrist Colin Greenwood (Radiohead) erweiterten Bad Seeds und ein vierköpfiger Gospelchor unterstützten den Sänger, und selbst Klassiker wie „From Her To Eternity“ klangen so frisch wie eben erst geschrieben.

Man könnte also mit gutem Gewissen darüber nachdenken, ob „Wild God“ den Höhepunkt im Schaffen von Nick Cave & The Bad Seeds darstellt. Aber wer weiß, vielleicht hat er ja beim nächsten Album wieder ein Ass – oder einen Rosenkranz – im Ärmel. – Jürgen Ziemer